中小學教師實施網絡教學的影響因素研究

蔚佼秧 劉輝 樊香蘭

基金項目:

2022年度山西省教育科學“十四五”規劃2022年度課題“‘課程思政視角下中小學數學教學的優化設計研究”(課題編號:GH-220799);山西省重點智庫“公平優質教育體系建設智庫”。

作者簡介:

1.蔚佼秧,女,山西文水人,博士,太原師范學院教育學院講師、碩士生導師,研究方向:職業心理、教育心理;

2.劉輝,男,山西呂梁人,博士,太原師范學院教育學院講師、碩士生導師,研究方向:課程與教學論;

3.樊香蘭,女,山西夏縣人,博士在讀,太原師范學院教育學院院長、教授、碩士生導師,研究方向:教師教育、基礎教育.

摘? 要:網絡教學是現代教學的發展趨勢,是促進終身學習與教育公平的重要途徑。本研究以“停課不停學”期間中小學開展網絡教學為契機,利用質性研究的方法,對10位教師進行深度訪談,了解其實施網絡教學的現狀與困境,從中提煉相關的影響因素。研究發現,我國中小學教師實施網絡教學的影響因素主要包括教學資源、教學平臺、教學理念、教育技術和教學管理五方面。可以通過強化資源與平臺的建設、更新理念與提升技術和優化管理模式等途徑構建良好的網絡教學生態環境,提升教師實施網絡教學的有效性。

關鍵詞:網絡教學;影響因素;教學理念;教育技術;教學管理

中圖分類號:G434

文獻標識碼:A? 文章編號:2095-5995(2024)05-0048-08

一、問題的提出

隨著教育信息化的推進,我國實施網絡教學的硬件條件已經基本具備。然而,在日常教學中,特別是中小學,依然是以傳統的課堂教學為主,很少有實施網絡教學的機會。2020年2月開始,在控制新型冠狀病毒引發的疫情期間,各地紛紛響應教育部“停課不停學”的號召采取網絡教學的手段進行授課。這是我國第一次大規模地實施網絡教學,特別是對于中小學來說,這是千載難逢的機會。網絡教學是未來主要的教學形式,是形成學習型社會的基礎,也可以為社會個體實現終身學習提供可能。本次大規模的網絡教學活動可以作為檢驗我國實施網絡教學的試金石。探究本次網絡學習中的環境構建以及理念支持等方面的影響因素,有利于分析我國網絡教學中存在的問題,為未來網絡教學的實施提供理論支持。

通過查閱文獻發現,實施網絡教學的影響因素的相關研究呈現如下幾種樣態。一是研究成果較少。這與我國網絡教學的實踐機會較少是分不開的。二是主要以傳統課堂教學情境下的網絡教學。在此情境下,網絡教學只是傳統課堂教學的補充,相關影響因素是作為“輔助”的影響因素,而非作為“主體”的網絡教學的影響因素。三是研究內容方面,主要以宏觀的學習者心理、網絡教學環境等方面多角度的、力求系統性地、全面地分析了影響網絡學習質量的因素。[1]而專門對以教師為中心的相關研究較少。須知,教師是教學活動的主導,在網絡教學中起著整合資源、組織學生學習等作用,是網絡教學實施的重要主體,是上通學校、教育行政部門,下達學生、家長的重要組成部分。因此,以教師為主體,通過深度訪談,了解其在實施網絡教學中遇到的困難,以便真實地、點帶面地和更大程度地發現網絡教學的影響因素是本研究的基本意圖。

二、研究設計與方法選擇

(一)研究對象

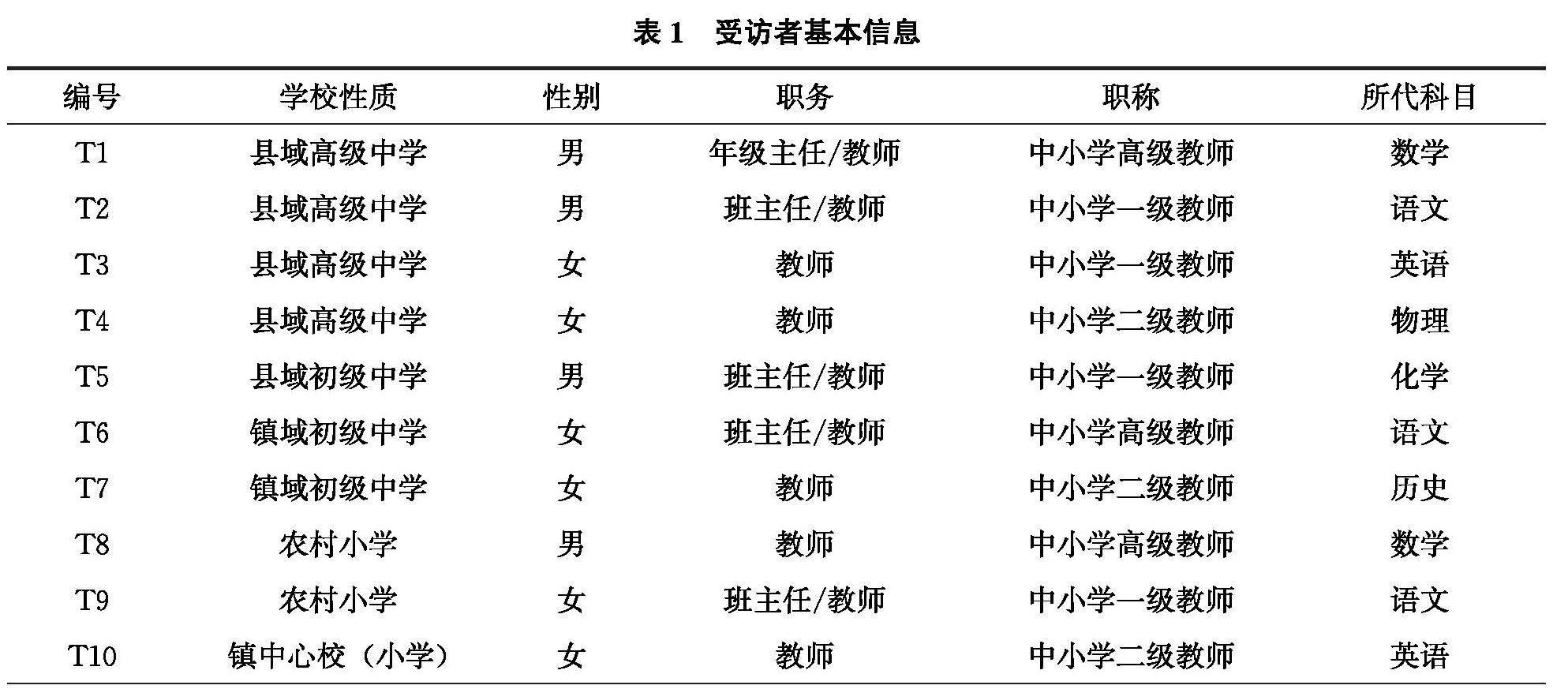

受研究條件的限制,本研究以我國中部S省份L縣的10名中小學教師為研究對象。一是取樣方便,研究者在長期深入中小學校的工作中,認識省內不同縣域的許多中小學老師,便于展開研究。二是L縣雖然地處中部,但其經濟水平在國內居中等發展水平,可以在很大程度上代表國內的諸多同類地區。因此,在L縣不同地域、不同層次的學校選取10名教師作為樣本進行訪談,可以基本發現該縣教師在開展網絡教學中遇到的問題。這些問題在全國范圍內也應該具有一定的代表性。選擇樣本的信息如表1所示。

(二)資料的收集、整理與分析

編制訪談提綱并實施預訪談,研究者開放式訪談的方式初步了解中小學教師的網絡授課情況,特別是了解教師在網絡教學中遇到的問題,以此為基礎編制訪談提綱。隨后確定初始設定的13名研究對象中的3名教師為預訪談對象進行訪談,根據訪談結果以及訪談過程中出現的問題對訪談提綱進行修改,確定正式的訪談提綱,以此更大程度地保證訪談的完整性、有效性和可靠性。

正式訪談采用半結構化的方式。首先研究者向訪談對象說明想了解網絡教學實施的情況的來意。然后請訪談對象介紹自己實施網絡教學的流程、困境等信息。研究者對照訪談提綱適時與訪談對象進行互動,特別是對于不完善和沒有涉及到的信息進行追問。最后研究者根據錄音材料進行資料整理,并根據出現的問題進行總結,在后續的訪談中加以改進。

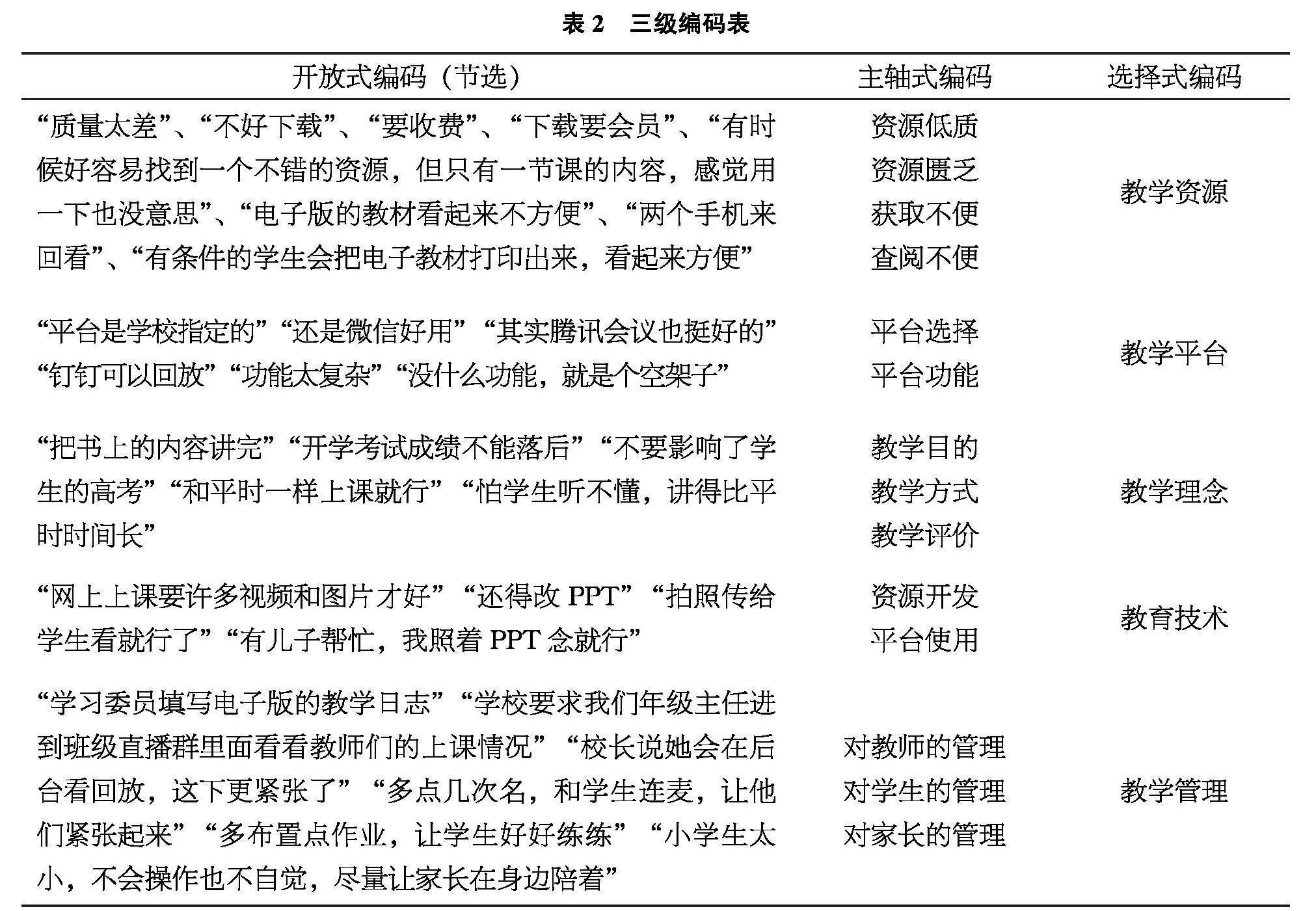

資料的整理主要借鑒扎根理論的三級編碼技術。第一步,研究者將訪談資料中涉及影響網絡教學實施的因素進行整理和概括,形成183個開放式編碼。第二步,對開放式編碼進行建立有意義的聯結和聚類,形成14個軸心式編碼。第三步,將軸心式編碼進行進一步的提煉、概括,形成五個選擇式編碼。最終建立理論框架,得出結論(見下頁表2)。

三、研究發現

(一)教學資源

教學資源是網絡教學實施的重要組成部分。與傳統課堂教學不同,傳統課堂教學主要以板演為主,而網絡教學則需要教師呈現更多的多媒體素材。在訪談中,教師們普遍表示當前網絡資源比較低質和匱乏。“網上找到的資源好多都是有人拼湊的,下載下來不好用,得大改才行”(T2);“好資源誰舍得放網上分享呀,肯定自個留著呢”(T9);“有時候好容易找到一個不錯的資源,但只有一節課的內容,感覺用一下也沒意思”(T6);“網上倒也有不錯的資料,但是要收費,自己弄個會員又不值當,這在線上課可能搞幾天就結束了。”(T3)。雖然我國近年由教育行政部門主導或由校外培訓機構商業化地開發了許多教學資源,然而其質量良莠不齊,主要表現為以知識傳授為主且形式單一。特別是由于缺乏規劃而使得資源呈現碎片化的樣態。即使由教育部主持建設了“國家教育資源公共服務平臺”,而且近年每年通過“一師一優課,一課一名師”活動向一線教師征集優秀課例的方式充實平臺資源,也仍然存在一些問題。

其一,該類型的“評選課”具有一定的表演傾向,過于注重形式而內容淺薄;其二,該類資源缺乏銜接性;其三,各地學生的認知水平不同,不同的課例是面對不同水平的學生而開發的,因此使得該類資源的有效適用范圍受到了一定的限制。其他教學資源則由于缺乏統一規劃而更加零散。部分校外教育培訓機構也持有部分比較優質的教學資源,然而一方面,這些教學資源不是公益性的,不能隨意使用與傳播;另一方面,這些教學資源主要是以知識傳授為主的,甚至是灌輸式的,這不是理想的教學資源。網絡教學形式通過采用非結構化的聯結,才使得學習者可以根據自己的需要對所學內容進行提取,從而實現個性化的學習。[2]因此,只有構建豐富的教學資源才可以為網絡教學提供更好的支持條件。

作為重要學習資料的教材也影響著網絡教學。“沒開學哪來的教材,幸好國家發布了電子教材,也算有個參考”(T2);“有條件的學生會把電子教材打印出來,看起來方便”(T1);“我覺得電子教材不方便,講課時忘了題號,最小化了直播平臺還得切換到電子教材上去看一眼。后來嫌麻煩,就用我愛人的手機一直打開,方便看”(T10)。疫情期間,外出不便,在沒有紙質版教材的情況下,有條件打印電子教材的家庭只占一少部分,許多教師只能依賴各方臨時發布的電子教材。而電子教材與在線授課難以同時打開,這使得學生不得不頻繁地在二者間頻繁切換,甚至有的學生不得不在面前擺放兩臺手機以實現邊聽課邊參考教材的學習方式。教師如此,學生的情況可想而知。在電子教材建設方面同樣暴露出我國網絡教學資源匱乏和低質的問題。電子教材的發展已經進入第三代甚至是第四代,然而,我國的電子教材仍主要以第一代和第二代的形式呈現,也即主要是靜態的PDF版或者只是為電子版教材配套了簡單擴展內容。這種以靜態呈現為主的、缺乏互動的電子教材只能彌補手頭沒有紙質版教材的缺憾,尚且還存在閱讀不便等缺陷。這與當前以互動為主甚至還可以實現引導與評價功能的電子教材還存在較大的差距。

(二)教學平臺

在教學平臺的選用方面,訪談者談到,“學校讓統一使用‘釘釘軟件,這是教育局指定的,據說全國大部分地區都在用這個軟件”(T1);“我還是習慣用微信,教學平臺功能太多,感覺駕馭不了”(T7);“不習慣用,所以上課用,課后輔導用微信”(T9);“其實哪個平臺都一樣,就像是個空架子,還得自己講,要是能整合些教學資源就好了”(T6)。從傳播學視域來看,教學也可以看做是一種傳播。也即教學是教師通過各種傳播途徑向學生進行知識分享的過程。雖然這在一定程度上片面化了教學的功能,但教師與學生的交流卻必然屬于信息傳播的范疇,這離不開信息傳播平臺的支持。一直以來,我們的教學中教師與學生都是通過語言和文本進行交流的。這種交流方式可以追溯到孔子、蘇格拉底的時代,可以發現先哲們也主要是通過這兩種方式進行交流和開展教學的。一個顯著的特點是這種交流方式往往是面對面的。其一,面對面的交流方式便于聲音的傳輸,也方便借助文本的方式進行視覺意義上的交流。其二,面對面的交流方式便于交流主體間的“察言觀色”,也即可以從對方的反應中獲得對方對自己所傳播信息的反饋。便于傳播者進行進一步的推送信息或者是對信息進行闡釋。其三,面對面的交流方式便于“控制”。信息的傳播者可以更大程度地對信息的接收者的身體、視聽覺進行控制,減少可能的阻礙信息傳播的途徑,對自身所傳播的信息進行強化。而在疫情期間,教師與學生無法進行面對面教學的情況下,要保證教學活動的順利實施,則必須借助一定的教學平臺。然而,大多數平臺由于設計的缺陷,難以更自然地實現師生的互動。教師得不到學習者的反饋,學習者也無法和教師進行有效的溝通,教學模式形成單向的不可逆的狀態,這樣的教學模式與專家學者們所提倡的雙向傳播模型或者交互傳播模型是極其不符的,其傳播不會得到理想的效果。[3]

當前,教學平臺市場的競爭愈演愈烈。傳統的通訊業想保持市場,比如移動一直推廣的“和教育”。新型的通訊企業想保持自己的競爭優勢,紛紛推出在線教學功能。比如騰訊及時優化和推出直播功能。有的企業則想進軍教育市場,推出同時具備教學與管理的教學軟件,比如阿里巴巴推出的“釘釘”。另外,許多基于網絡教學的校外培訓機構也紛紛提供課程與資源,意圖通過讓學校、教師與學生“試用”,提高企業的知名度,培養用戶的使用習慣,以獲取后期的利益。為了保證自己的競爭力,這類型企業紛紛推出自己的“高招”。要么游說教育行政部門的領導或者是學校的校長,要么是提出免費提供教學資源的承諾等。在選取平臺時有可能是出于個人的私利或者是偏好,也有可能是出于對便于管理的考量,還有可能是出于教師的教學需求,這些都在一定程度上影響著在線教學的有效性。實踐中,教學平臺的選擇有兩個重要的來源。一是學校的指定,二是教師的選擇。學校指定教學平臺的好處是教學平臺比較統一,便于統一管理,而且也可以在一定程度上降低學生學習的復雜性。由教師選取教學平臺,結果不同教師可能會選用不同的教學平臺,學生學習可能需要使用不通過的平臺,增加了操作難度。

(三)教學理念

教學理念與教學目的密切相關,是教育價值的集中體現。隨著教育價值與教育哲學取向的轉變,教學理念也往往隨之變化。近代之前的教學活動是一種綜合性的活動,除了一般意義上的知識傳播,更多的是思想的交互與生活的實踐。近代,隨著工業化的發展,人類開始追求效率,在學習中也采取工業化的理念,將知識分解、提煉和重組,這使得知識脫離其原本依存的載體而呈現為抽象和割裂的狀態。在教學中,教學者也往往為了追求教學效率而采取機械的、灌輸式的教學方式。“技術的無孔不入使現代人的生產方式徹底蛻變為技術性生存”。[4]隨著人本主義思想的發展與后現代主義等思潮的興起,人類對自身價值的思考又逐漸由工具理性轉向價值理性。在教育中,主要表現為對教育目的的思考。人們認為教育不止是為了培養作為工具的人,而應該是為了培養“完滿”的人。在懷特海看來,學生是有血有肉的人,而教育的目的是為了激發和引導他們的自我發展。教育的目的決定著教師的教學理念,教學理念以教師的教學觀為核心,主要表現在教師的教學活動中。

在問及教學過程時,受訪者提到“和平時上課一樣,講課本上的知識呀”(T4);“一定要讓他們學會,不然開學了‘夾生的東西還得花時間補”(T8);“不可能照顧到每個學生,平時面對面都做不到,現在更難”(T5)。在以往的課堂教學中,教師受評價的導向以及功利主義的影響,容易將課堂變為讓學生進行機械學習的甚至是灌輸式的場所。一輪輪的新課改在逐步地貫徹以學生為中心的、促進學生發展的教育教學理念。然而,在實踐中新教育理念的實施卻一直停留在理想和初步嘗試的狀態。教師既想符合課改要求落實新課改的教學理念,但又不敢放手去嘗試,以免因嘗試失敗而喪失既得利益。因此,傳統的課堂教學中特別是在日常的教學活動中,傳統的教學理念仍然占主流。正如有研究表明,網絡教學系統層面的阻礙因素有傳統教育體系的禁錮、傳統的評價標準、課程和組織結構的約束。[5]可以預想,在當前教育評價體系中,傳統的教學理念與模式還有著廣闊的市場。這也是新課改理念難以普遍實施的原因之一。因此,在網絡教學過程中,教師一方面“粗暴”地追求教學的“高效”,在網絡教學中也以單向灌輸式的和以知識為中心的教學活動為主。另一方面,教師雖然對網絡教學充滿新奇,但又不愿意花更多的精力去了解網絡教學的特點與掌握相關技術。于是,網絡教學成為平時課堂教學的翻版。教育行政部門的“短視”和教師的“平庸之惡”是基礎教育教學理念長期得不到更新的根源。教育行政部門為了短期的功利性目標,表面推廣新課改理念,暗地里放任學校與教師用“最有效的”和最能在短期內提高升學率的方式教學。而教師則表現出“身不由己”的狀態,一方面感慨自己在“毀人不倦”,另一方面又在樂此不疲地“毀人”。

(四)教育技術

教育技術決定著教育行為。受訪教師大多表達了自身在教育技術方面的欠缺。“本來我電腦都不會操作,現在讓我弄直播,幸好兒子在家可以幫忙,我只要說話和放PPT就行”(T1);“我還是習慣手寫,所以用衣服架把手機固定住,自己在紙上寫給學生做演示”(T5);“不會做微課,不然用到直播中肯定效果好”(T7)。網絡教學的開展對教師的教育技術提出了更高的挑戰。教育技術是關于學習資源和學習過程的設計、開發、利用、管理和評價的理論和實踐。在常規的教學活動中也需要相關的教育技術,需要教師通過開發和整合教學資源,以提升教學效率。然而,由于日常的教學活動以知識學習為主要目標,在教學手段上也主要以板演為主,教學材料方面則主要圍繞課本進行素材搜集。這對教師的教育技術要求較低,教師主要以教學大綱為依據,結合個體的教學經驗開展教學。在教學設施方面,雖然國家長期以來,在教育信息化方面一直在努力,但信息化設備的普及率較低且功能有限,特別是即使普及后教師們的使用率也非常有限。這也使得教師在教學過程中開發和使用信息化資源的機會有限,信息技術能力的提升也非常緩慢。隨著教學改革的逐步推進,國家在第八次基礎教育改革中已經將教學大綱改為課程標準,這意味著教學活動將以教學的目的為導向,鼓勵教師通過多種途徑進行學習目標的達成,以發揮教師在教學過程中的主觀能動性。十三五規劃提出,要在各級各類學校逐步建立由校領導擔任首席信息官(CIO)的制度,意圖提升校長的信息化技術素養以帶動學習教育技術的提升。在教師層面也一直在做信息技術素養與能力的培訓,鼓勵教師在課堂教學中應用信息化手段。然而,在教育理念尚未更新且教育評價制度尚未進行根本性改革的情境下,教育技術特別是信息化教育技術的應用喪失了迫切性。

“我平時上課也不用課件,太麻煩不說,效果也不見得好,還是板書實在”(T3);“平時收集的材料好多用不上,以前可以印發,現在放課件里吧還得改課件,太麻煩,照個照片發群里讓學生自己看吧”(T5);“平時上課的材料和在線教學的材料很不一樣,平時也沒準備,現在準備也手忙腳亂的,找個差不多的課件照著念吧”(T10)。可見,教師既沒有主動將先進的信息技術融入課堂教學的愿望,也沒有整合電子資源和進行網絡教學的意識。這與教師平時沒有網絡教學的機會不無關系。網絡教學經驗是影響教師網絡教學接受度的重要因素。[6]當前中小學教師更習慣于日常的板演教學,即使會穿插應用信息技術,也往往是在傳統的課堂中插播一段多媒體內容,或者是利用PPT演示代替板演,將“小容量的慢速灌輸”變為“大容量的快速灌輸”。于是,教學變革在教育信息化發展的道路上發展緩慢,逐漸使教師與現代化的信息技術嚴重脫節。教育技術是與教學模式相呼應的,在傳統的授課模式中,教師需要的教學資源是紙質的材料,而在網絡教學中則需要的是電子資源。教師往往不愿意在網絡教學活動上花費過多時間。[7]教師在這方面既沒積累,又缺失開發與整合的技術,也不愿意花時間為網絡教學做準備。于是在網絡教學過程中教師熱衷于滿堂灌地進行直播也就不足為奇了。

(五)教學管理

網絡教學與常規教學不同,教師在家上課對學校領導的管理也提出了挑戰。“學校讓各班學習委員填寫電子版的教學日志,每天交給教務員”(T4);“學校要求我們年級主任進到班級直播群里面看看教師們的上課情況”(T1);“校長說她會在后臺看回放,這下更緊張了,有‘證據留在那了”(T8)。學校對教師的管理中,一方面以教學效果為導向,主要進行目標管理。另一方面,為了規范教學行為,也會強化過程管理。在傳統的課堂教學中,學校會以教室日志、年級組巡查以及校領導不定期檢查等方式對教師的日常教學行為進行監管。教師的遲到等現象都會被記錄,量化為積分,最后體現到績效工資等待遇方面。學校習慣了這種“目標+過程”的量化管理模式,因此在網絡教學過程中,仍然沿用這種管理模式。從學生角度出發,讓班干部通過匯報教學日志的形式對教師的上課時間、上課模式以及上課內容等進行督查。從領導層面,讓中層干部加入直播群,適時對教師的上課情況進行檢查。有的學校甚至要求教師將校領導拉進直播群,以指導、聽課等理由實現對教師教學情況的不定期監督,以此實現對網絡教學的監控和管理。這種機械的管理模式簡單、粗暴,但在日常管理中是比較有效的,在沒有其他可以替代的更簡化的管理模式出現前,這種管理模式必將在一定時期內廣泛地存在。

網絡教學對教師如何管理學生也提出了挑戰。“看不見學生總感覺空落落的,不知道他們是不是在認真聽”(T2);“多點幾次名,和學生連麥就可以震懾學生,讓他們緊張起來”(T6);“講課時間不讓超過20分鐘,那就多布置點作業,讓學生好好練練”(T3);“小學生太小,不會操作也不自覺,盡量讓家長在身邊陪著”;“電子版的作業也看不了,讓家長幫忙看吧”(T7)。教師對學生的課堂管理則更能體現教師的控制傾向。日常的課堂教學中,學生受教室格局、座位編排、課程安排以及課堂時長的規訓,特別是在課堂還受教師眼神、言語和動作等“約定俗成”的控制。課后教師依然通過布置的作業等形式控制著學生的活動。以至于許多中小學的教師在作業完成后要求家長將作業拍照上傳至班級群中“展示”,以此督促學生家長對學生在家的學習活動進行監管。在網絡教學中,教師失去了與學生面對面交流的機會,[8]無法隨時監控學生的學習狀態。因此,許多教師就要求學生全程開視頻或以隨機提問的形式,以實現對學生的監控。對于學生,教師一般采用“有罪推定”的思路。事實上,長期以來,“人們往往將兒童的天性或本能與惡、有罪、無知、頑劣等聯系在一起”。 [9]因此,兒童是需要被管制、被監督和被規訓的。這導致了教師對學生的不信任,對學生的自學行為不放心,在平時要求家長監督學生課外的學習情況,在網絡教學中,許多教師也要求學生家長必須在學生身邊輔助學生學習。

四、討論與建議

由于缺乏網絡教學的機會,中小學教師在此次網絡教學中既要學習平臺的應用、開發適合網絡教學的教學資源,又要嘗試轉變教學理念、提升自身的信息技術水平,還要適應新的管理模式。正如一項研究表明,網絡教學作為勞動密集型的教學活動,加重了教師的工作負擔。[10]因此,可以從以上影響因素著手,構建良好的網絡教育生態環境,提升網絡教學的有效性。

(一)強化資源與平臺的建設

促進學生個性化成長是教育的本質追求,也是學習資源開發利用、整合優化最根本與最核心的指向。[11]在教學資源開發方面,教育行政部門應該做好統一規劃,引導教師廣泛參與教學資源的開發,為教學資源平臺提供內容更為豐富的、教學方式多樣的和面向不同認知水平的學生的教學資源。在電子教材建設方面,則更應該由教育行政部門牽頭,搭建相關共建共享平臺,在國家教材的基本框架下,組織教師開發和搜集各種相關教學資源,以備教師與學生選用。同時,平臺應該以大數據等技術作為支撐,實現學習數據的記錄與分析,以便對學生的學習做出合理的評價。資源的豐富性與算法的智能化有助于實現學生的個性化學習,也有利于實現“教學評一體化”,這對提高教學質量、提升學生的學習興趣以及實現對學生的精準評價有積極的意義。在網絡教學平臺的監管方面,教育行政部門應該做好監督工作。一方面,對在線教學平臺的功能、內容等進行監督與審查,保證其合法性與合理性。另一方面,要做好對平臺選用的監督,特別是要強化對教學平臺選用的標準與流程的監督。對于學校和教師而言,要盡量保證平臺的統一性,便于交流與管理,也可以減輕學生學習工具的操作難度,使學生把更多的精力放到學習中來。

(二)更新理念與提升技術

教學理念在教師的教學活動中起著重要的引導作用。信息化時代學校教育在提供知識上的優勢不再,強化思維能力培養必將成為其不得不選擇的方向,這要求教師更新自己的教學的理念。[12]首先要轉變教師在傳統課堂中的教學理念,從根源上要轉變教師的教育理念。這要求強化教師的培訓,特別是從教師的職前教育開始,培養學生的教育觀。從外部環境建設方面來看,要優化教育評價體系,做好科學的引導,為新教育理念的實施創設良好的生態環境。在數字化時代,教師要具備與之相應的運用各種媒介向學生傳遞不斷更新的信息,運用信息技術手段、通訊工具為學生創設良好的學習環境,運用信息技術對紛繁復雜的知識進行檢索和管理等信息技術素養。[13]教師是教育技術的承載者和使用者,要發揮現代化教育技術的作用應先主要提升教師的教育技術水平。首先,要提升教師的信息技術水平。只有教師具備一定的信息技術能力,教師才有機會將其應用于教學實踐中。其次,應該為教師培訓網絡教學的理念。通過培訓等手段,使教師認識到網絡教學是教育信息化的發展趨勢,在實現教育公平、個性化教學以及終身學習等方面有著重要的意義。再次,還應該讓教師理解網絡教學與傳統教學的不同,從而使教師理解網絡教學的特點,在實施網絡教學中能揚長避短,更大程度地發揮網絡教學的功能。最后,要為教師提供網絡教學的機會。比如可以日常的課后作業輔導、周末的項目化學習等為契機,鼓勵教師實施網絡教學,促使教師在實踐中提升個體的教育技術水平。

(三)優化管理模式

在教學管理方面,教育行政部門應該擺脫工業化的管理思維。教育和教學不是生成產品,而是為了實現人的可持續發展。所以在管理過程中應該更多地關注教學活動是否促進了人的發展,而不應該過分地關注學生學業水平的發展結果或者是教學的效率。教師對學生的管理也應該擺脫控制的傾向。一方面要對學生給予更多的信任。對學生的不信任導致學生習慣被督促地進行學習,甚至可能導致學生“表面的順從”。另一方面,要注重培養學生的自主學習能力,這才是實現學生主動學習的基礎,也是幫助學生實現終身學習的動力源泉。這些都需要教師在常規的教學活動中逐步培養,逐步從“全景敞視”式的監控管理理念中走出來,給予學生更多的自主學習的空間與機會,讓學生通過獨立思路、同伴互助等方式依據自己的需求進行學習資源的獲得和學習輔助的尋求,以此調整自己的學習節奏,形成良好的學習習慣,最終擁有自主學習能力。這對學生學習動機的培養以及學生的終身發展都有積極的意義。在以后的網絡教學中,學生就可以自主尋找資源和幫助,教師才能真正成為學習的輔助者。

參考文獻:

[1]朱鄭州,李華,吳中福.影響網絡學習質量的因素與網絡學習質量的提高[J].現代遠距離教育,2006(06):13-16.

[2]丁秀珠,盧興文,劉國暖.現代遠程教育個別化師生交互策略研究[J].教育理論與實踐,2018,38(09):25-27.

[3]王朋嬌,李娜,劉雅文,孟祥宇.傳播學視野下MOOC在中國傳播影響因素分析及對策研究[J].現代遠距離教育,2017(01):20-28.

[4]蘇鴻.邁向意義的世界——生存論哲學視野下的課程詮釋[M].教育科學出版社, 2017:3.

[5]羅儒國,宋琦.國外教師網絡教學研究的回溯與啟示[J].外國中小學教育,2016(11):54-58+45.

[6]王辭曉,張必蘭,王晶心.網絡教學接受度與教師TPACK水平的相關研究[J].現代遠距離教育,2017(05):12-21.

[7]Taylor A, Mcquiggan C. Faculty Development Programming: If We Build It, Will They Come?[J]. Educause Quarterly, 2008, 31(5):961-964.

[8]Conrad, D. University Instructors Reflections on their First Online Teaching Experiences[J].Journal of Asynchronous Learning Networks (JALN),2004,8(2):31-44.

[9]閆守軒,朱寧波.“過度教育”的表征、歸因與救贖[J].中國教育學刊,2012(08):18-21.

[10]羅儒國.2.0時代中小學教師網絡教學現狀與改進策略研究[J].教師教育論壇,2020,33(12):26-30.

[11]柯慧,徐夢杰,王俊山,鄧敏.學生個性化成長視角的學校資源支持現狀調查[J].上海教育科研,2019(11):11-16.

[12]劉丙元.思維能力培養:復雜社會情境中學校教育的基本著力點[J].當代教育科學,2019(12):8-12.

[13]孫興華,薛玥,武麗莎.未來教師專業發展圖像:歐盟與美國教師核心素養的啟示[J].教育科學研究,2019(11):87-92.

AStudy on the Influencing Factors of Network Teaching by Primary

and Secondary School Teachers

——Based on Qualitative Analysis of Interviews with 10 Teachers

Yu Jiao-yang, Liu Hui, Fan Xiang-lan

(School of Education,Taiyuan Normal University, Jinzhong Shanxi 030619)

Abstract:Network teaching is the development trend of modern teaching and an important way to promote lifelong learning and educational equity. Taking the opportunity of conducting network teaching in primary and secondary schools during the period of “no suspension of classes”, this study conducted in-depth interviews with 10 teachers by using qualitative research methods to understand their current situation and difficulties in implementing online teaching and extract relevant influencing factors. It was found that the influencing factors of network teaching mainly include teaching resources, teaching platform, teaching concept, educational technology and teaching management. Through strengthening the construction of resources and platforms, renewing ideas, upgrading technology and optimizing management mode, we can build a good ecological environment for network teaching and improve the effectiveness of teachers implementation of network teaching.

Keywords:network teaching; influencing factors; teaching concept; educational technology; teaching management

(責任編校:周文鼎)