小學數學課堂問題設計探索

王娟

【摘要】小學數學課堂問題設計是一項激發興趣、設置懸念、引發思考的綜合啟發性的教學藝術,它既是教師素養的體現,更是教師教學觀念的表達。文章論述了小學數學課堂問題設計的重要性,闡述了小學數學課堂問題設計的現狀:問題設計過于瑣碎、指向性不明、趣味性不足、難度把握不準等,提出平衡問題的指向性與趣味性、注重問題的層次性與延伸性、注重“問題串”的開發與運用等策略。

【關鍵詞】小學數學;課堂;問題設計;策略

【中圖分類號】G623.5【文獻標志碼】A【文章編號】1004—0463(2024)09—0087—04

數學是一門基礎學科,小學生系統、深度的數學學習主要依托于課堂教學的實現。現代教育的小學數學課堂,有別于以往灌輸為主的傳統課堂,現代課堂更聚焦解決生活中的數學問題、提升數學素養、培養數學思維。因數學需要大膽的猜想、認真的求證、嚴密的邏輯、精準的運算,因此數學課對數學教師教學方式、教學行為提出更高要求。基于數學特性,小學數學課堂上教師可用問題來驅動和引領,這是打造高效課堂、貫徹新課程理念、推進新課程實施的需要。筆者結合多年一線教學經驗,對小學數學課堂問題設計的現狀展開討論,并提出相應的解決策略,以期優化教學一線教師課堂授課方式。

一、小學數學課堂問題設計的重要性

課堂中的問題設計是一項激發興趣、設置懸念、引發思考的綜合啟發性的教學藝術,它既是教師素養的體現,更是教師教學觀念的表達[1]。課堂問題設計要具有知識性、拓展性,從而讓學生在反復的提問中積累知識,是一個交流互動的過程,可以是雙向乃至多向的。《義務教育數學課程標準(2022年版)》進一步闡明了問題的重要性,提出“要提升學生發現問題、提出問題、解決問題的能力”[2]。這說明小學數學課堂應以問題為驅動,用問題帶領學生交流、思考和領悟數學知識,從而提升學生解決問題的能力和邏輯思維水平。

課堂是師生之間的對話,教師提出問題、學生嘗試解決,或者學生提出問題,教師給予引導,在這樣一來一回的問題提出與解答中,掌握數學知識點的同時也激發學生思考現象背后的數學道理。精心設計的問題往往具有層層遞進的特點,能夠引導學生的思維呈螺旋方式緩慢上升,并讓學生有話說、想表達,從而推動課堂進度,全面提升課堂教學效率。

二、小學數學課堂問題設計的現狀

小學數學課堂是具有情景化、生活化、理論化、趣味化、應用化等特點。科學合理的課堂問題設計能有效啟發學生思考、聯系生活實際,激發學習的興趣。然而,由于諸多原因,小學數學課堂教學中,因教學時間有限,班級學生人數較多,學生認知能力不強等客觀原因,教師設置問題過于隨意,導致課堂設問的效果不佳,學生或疲于應對問題或跟不上教師授課節奏,無法達到高效課堂的目標。

1.問題過于瑣碎。教師不加設計的瑣碎問題,割裂了學生的連續性思考,不利于學生系統思考能力的培養,也增加了學生淺度思考和無價值互動交流的可能[3]。因為,對于同一個知識點,用不同的問題引導學生,探究效果不同;同樣的一個問題,時機不同,方式不一,教學效果也不同;提問的對象、提問的順序對數學課堂教學效果也有影響[4]。例如,在學習關于長度的概念時,教師設計如下一系列問題“想一想你房間的長度是多少?”“你能用尺子測量一下你的鉛筆嗎?”“你能用你的手指測量教室的寬度嗎?”過于瑣碎和淺顯的問題會導致學生的思維能力變得狹窄和膚淺。無法滿足學生的求知欲和好奇心,限制了他們的思維發展。長此以往,學生會逐漸對數學失去興趣,影響學習效果。

2.問題指向性不明。教師為串聯知識點預先設計的問題缺乏指向性,不利于學生思考,甚至出現學生理解偏差,從而無法實現教學目標。指向性不明的問題有多種,一是提出的口頭判斷類問題較多,如“大家懂了嗎?”這個問題,懂不懂其實可以從學生的表情和狀態看出。“大家說是不是啊?”這是口頭問題,出現頻率多會降低課堂教學深度。二是教師對問題描述不清,此類問題可能會導致學生理解困難。例如,在學習《平行四邊形的面積》時,教師提出讓學生將平行四邊形紙用折拼法來推導出面積,但有部分學生折成了三角形和梯形。因學生還未學習三角形和梯形的面積的計算方法,那要如何推導?這樣問題困境便是教師的問題設計不夠明確,導致學生在理解問題時出現了偏差。

3.問題趣味性不足。數學學科具有抽象性、嚴謹性等特點,數學科目學習難度較其他學科高,數學教師設計問題時不能考慮知識趣味性特點,只注重概念的抽象性、哲理性,不能符合小學生細心好奇的心理特點。如果教師課堂設計的題目、題型缺乏思考,無法激發學生的求知欲,只是將枯燥的題目呈現出來,學生無法將動手、動腦、動口等相結合,這樣呆板的數學題目讓更多的學生會對數學望而生厭。例如在學習“認識平均分”時,只是讓學生自己說說什么是平均分,然后用課件出示平均分的例子,再讓學生判斷。這樣的問題設計沒有趣味性和新鮮感,難以引發學生的思考,可能會抑制學生的思維發展,影響他們的創新能力和想象力的發展。

4.對問題的難度把握不準。學生對于數學問題的難度、是否有趣以及教師的提問問題如何探究都比較關注。但數學課堂上,諸多教師在預設問題時,未考慮到學生的認知水平,提出的問題難度過高或過低,未與學生的理解能力與學習階段相匹配。這樣的問題不能引導學生思考,無法激發學生的學習興趣和動力,更不利于培養學生的思維能力與解決問題的能力。例如,教師在給四年級學生教授多位數乘一位數時,會提出如下問題:“3乘4等于多少?”或者“5乘7等于多少?”這些問題太過簡單,對于四年級學生來說,這類問題沒有挑戰性。又如在教授二年級初步學習估算后教師提出“什么情況下我們會將數字往大估,什么情況下我們會將數字往小估”的問題。二年級的學生很難理解這些概念,因為他們還沒有接觸到更復雜的數學概念,他們的思維方式對這些概念也無法有效理解。

三、小學數學課堂問題設計策略

由教育心理學可知,學生的思維過程往往從問題開始,學起于思、思源于疑。教師在教學過程中,應該注重問題設計,精心思考、反復探索,用問題點燃學生學習數學的好奇心,讓他們在思考中迸發出思維的火花,從而燃起學習興趣。高效的數學課堂,因為有一個個高品質的問題而煥發出活力。針對教學內容,教師提出適當的問題,引導學生一步步思考探究,這一過程體現出教師是教學的主導,更體現出學生作為課堂的主體,深刻符合新時代素質教育的要求。精心設計問題就成了有效達成目標的必要條件,結合教學經驗,筆者提出以下教學策略。

1.平衡問題的指向性與趣味性。首先,確保問題具有明確的指向性。小學生的理解能力有限,過于模糊或抽象的問題可能會讓他們感到困惑。因此,教師在設置問題時要確保問題清晰、具體,能夠明確地指向某個知識點或概念,從而在課堂有限的教學時間內實現問題的有效性。例如在前文提到平行四邊形面積的推導問題,教師可以重新組織問題,使問題更具指向性。例如,教師可以這樣問:“請大家嘗試將平行四邊形紙通過折紙與轉換,變成我們之前學過的圖形,比如說正方形、長方形,你們可以嘗試一下嗎?”如此提問,便可避免出現折出三角形和梯形的問題。

再者,課堂問題設計的興趣性對數學教師也提出了更高的要求,單純地生搬硬套并不能真正激發學生對課堂內容的興趣、促進其思維的發展,而只有掌握了“問題設計”這門藝術才能在課堂教學中信手拈來,使教學效果更佳。要吸引學生的注意力,設計有趣的數學問題成為教師設計問題的必須考慮的方面之一。

例如,在學習“認識分數”第二課時時,教師可拋出如下問題:“上節課,我們共同認識了分數,了解分數的意義并對分數之間的運算有了初步認識,那么請同學們思考這道題,一杯牛奶,喝掉二分之一后加滿水,又喝掉四分之一,再次加滿水,這次全部喝掉,請問在這一個過程中喝掉的牛奶多還是水多?”這就是一道典型的生活中的喝牛奶問題,但放到數學課上運用分數的知識理解,便充滿趣味性和挑戰性。這樣的問題既充滿了樂趣,又指向課堂學習目標,可謂一舉兩得。

2.注重問題的層次性與延伸性。學習是一個遞進積累的過程,小學數學課程呈現的是一些已經證實的基礎的數學知識,對學生來說則是全新的知識,需要學生在課堂上發揮主觀能動性,跟隨教師設計的問題,點燃學習欲望,逐步探索知識,進而解決實際問題。因此,數學課堂中問題設計要體現層次性與延伸性。問題的層次性包括:一是知識點的層次性,教師要踏實有力地帶領學生學習知識點,層層遞進,一個問題的突破帶來下一個問題的產生。二是學生的層次性,設問的目的是為達成數學知識的獲得,那么設問的目的就是使得不同層次水平的學生都有收益,設計問題的問題具有梯度、差異性,層層遞進,一步一步引導學生的思維螺旋式上升。

例如四年級上冊口算除法中要解決80÷20等于幾的問題,很多學生知道劃0再計算,但是為什么劃0就可以計算卻說不出理由。這時就要適時提出“為什么可以用8÷2=4來計算?”“這里的80和8,20和2有什么聯系?”等問題,讓學生利用小棒圖和計數器發現數學問題的實質引導學生理解計算的一致性,也為后續除法豎式計算看除數做鋪墊。理解一致性可以幫助小學生更好地整合整數、分數、小數這些看似不同的知識領域,有助于他們形成更全面的知識體系。在上述教學中,教師就是靈活地運用了新知點在舊知識點上的延伸性,提出有層次性、一定難度的核心問題,從而引發學生產生認知沖突后,激發學生不斷加深思考,讓學生用腦海中已有知識與新知識點展開相互碰撞,在這種思考、沖突、感悟中學到新知識,理解新知識,掌握新知識。

3.注重“問題串”的開發與運用。問題串主要以培養學生主動探究精神為指引,不僅引導學生加強具體知識和技能的學習,教師還要幫助學生拓展思維方法、培養情感態度、梳理正確的價值觀。教師應當設計“問題串”一步一步地提問、追問、反饋、再追問的過程中,讓學生深入思考,使得思維水平達到更高的層次。在問題串的設計中,教師要注重緊密圍繞教學目標,針對教學內容的重點、難點、關鍵點,創設問題情境并設置問題一個“核心問題”。二要注重問題設置的邏輯性,因問題間是有明顯的層層遞進、逐步深入的邏輯關系,后續的問題應該圍繞核心問題來設計。三是問題串設置的整體性,教學中,設置問題串可以避免提問的零碎、低認知、隨意等現象,用富有整體性的問題串作為課堂教學的有效支撐,從而培養學生整體把握題目的能力,形成整體性思維。

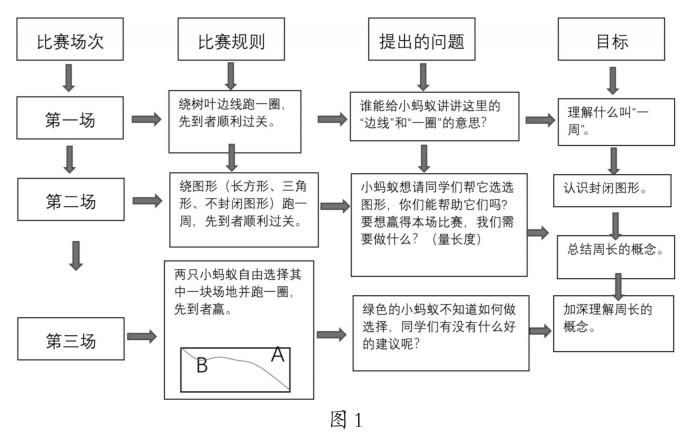

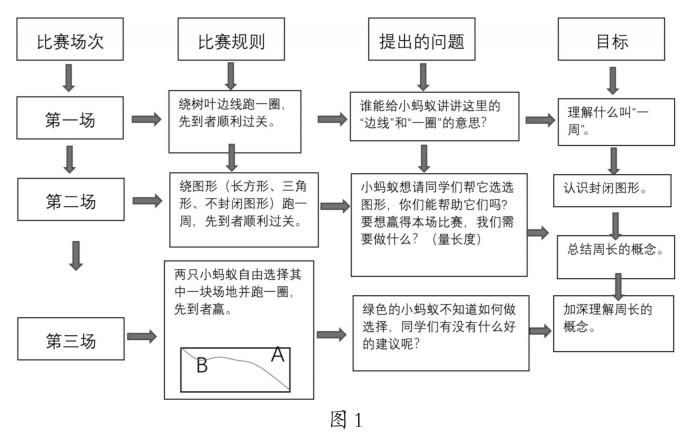

筆者在教學中,特別注重問題串的開發與運用,下面結合“認識周長”一課為例,設計了符合學生認知速度相同的兩只小螞蟻比賽跑步的情境,在情境中設計了以下問題串(如圖1)。

教師精心設置這一系列的問題,環環相扣、層層遞進的方式引導學生連續思考。

優秀的教學活動,就是在不斷提出問題,解決問題,又生成問題的過程中循環往復的。教師不僅要會問,還要會聽,課堂生成問題往往是在一問一答中產生的。小學數學課堂教學中生成問題,讓學生問,不僅是教學手段,也是教學的重要目標,在提出問題、生成問題中,教師鼓勵生成問題這個獨立的教學環節,鼓勵引導學生多提出問題,多提處新問題,此過程培養學生思維,促進他們大腦的高速運轉,從而發展學生的高階思維。優秀的數學教師要反復權衡自己、學生和數學教學三者之間的需求,才能設計出更加精當的問題,從而讓數學問題更有功效,數學課堂更加高效。

參考文獻

[1]邰曉進.小學數學課堂如何進行問題設計[J].陜西教育(教學版),2016(12):41.

[2]中華人民共和國教育部.義務教育數學課程標準(2022年版)[M].北京:北京師范大學出版社,2022.

[3]司繼偉,孫燕,李艷霞.小學高年級數感量表的初步編制[J].山東師范大學學報(人文社會科學版),2020(05):18-21.

[4]鄭毓信.從“問題解決”到“問題引領的數學教學”——國際視野下的中國數學教[J].中學數學月刊,2024(01):01-04.

(本文系蘭州市教育科學“十四五”規劃課題“‘新課標視域下小學數學課堂教學中指導學生合作學習的策略研究”的階段性研究成果,課題立項號:LZ[2023]GH0316)

編輯:宋春宇