我國農民工群體分布的基本特征、就業趨勢與應對策略

郭達 邢少樂

作者簡介

郭達(1986- ),男,天津職業技術師范大學世界技能大賽中國研究中心講師,天津市高校人文社科重點研究基地職業教育發展研究中心研究人員,博士,研究方向:職業技術教育學(天津,300222);邢少樂(1998- ),女,天津職業技術師范大學職業教育學院碩士研究生,研究方向:職業技術教育學

基金項目

2020年度教育部人文社會科學青年基金項目“職業教育工匠精神培育機制與路徑的質性研究”(20YJC880020),主持人:郭達;2018年度重慶市教委科技項目“重慶市職業教育精準扶貧的校地協同模式研究”(KJQN201800504),主持人:申文縉

摘 要 2009-2019年間,在農民工總體規模持續增加但增量和增速逐年下降的關鍵時期,我國職業教育與培訓應基于農民工群體女性比重逐年增加、老齡化態勢初顯,教育水平以初中為主且提升速度緩慢,接受過職業技能培訓的農民工比重和培訓意愿雙低的基本特征,明晰農民工群體的實際情況,順應農民工群體的主要變化趨勢,實施充分滿足農民工發展需求的高質量職業教育與培訓,推動東、西部職業教育協同開展農民工職業教育與培訓,依托農村職業教育大力培養新型職業農民,通過創業培訓重點培養和提升農民工的創業激情和社會資本。

關鍵詞 農民工;職業教育與培訓;就業趨勢;應對策略

中圖分類號 G725 文獻標識碼 A 文章編號 1008-3219(2024)15-0074-06

近3億的農民工群體是我國不可忽視的重要人力資源,職業教育作為培育人力資源的主渠道,需要在準確把握農民工群體的基本特征、流向分布和就業形式變化趨勢的基礎上,采取有針對性的措施提升農民工的人力資本水平,以增強現代產業工人隊伍的總體素質,為我國鄉村振興和制造業強國建設供給高素質的人力資源。

一、我國農民工群體分布的基本特征

(一)農民工群體的總體規模

2009-2019年,我國農民工數量逐年遞增,由2009年的22978萬人增長到2019年的29077萬人,但是增長規模和增長速度總體呈下降趨勢,增速由2009年的1.9%下降到2019年的0.8%。

圖1 2009-2019年農民工增量和增速變化趨勢

注:如未特殊注明,相關數據均來源于國家統計局歷年《農民工監測調查報告》。

如圖1所示,農民工增量到2010年達到最大值,比上年增加1245萬人。其后,總體的增量和增速均呈逐年下降趨勢,2018年增速降至最低(0.6%),2019年增速又有小幅回升(0.8%)。

從農民工近10年的總量、增量和增速的總體變化趨勢來看,我國農民工勞動力“無限供給”的局面已經結束,意味著規模型的農民工供給模式正在轉向質量型供給模式。職業教育需要把握農民工當前的總體規模以及變化趨勢,大力提升其質量,滿足農民工勞動力供給模式由規模型供給向質量型供給轉變過程中的實際需求,并為農民工供給不足時期的到來做好充分的準備。

(二)農民工群體的性別比重變化趨勢

10年來,我國農民工群體一直是男性農民工占主導,而女性農民工的比重呈逐年增加的趨勢,但增加速度較為緩慢。男性農民工的比重由2009年的65.1%降至2019年的64.9%。女性農民工的比重由2009年的34.9%升至2019年的35.1%。研究表明:“農民工在教育回報方面,女性高于男性,并且接受教育會降低收入性別歧視的程度。”[1] 據此,面向女性農民工開展專門的職業教育與培訓具有非常重要的意義。但長期以來,我國職業教育與培訓的開展卻是去性別化的,假設男性和女性掌握技術技能的規律相同,默認從男性的身心特點出發進行課程開發與教學設計,基本上沒有考慮女性在生理和心理等方面學習技術技能的特殊性。對此,未來職業教育應專門開發和設計符合女性農民工掌握技術技能規律的職教課程內容與教學方法,為開發女性農民工群體的人力資本潛力提供重要基礎。

(三)農民工群體的年齡結構變化趨勢

我國農民工的年齡結構主要以青壯年為主,存在代際更迭慢的現象。雖然在2017年,新生代農民工首次以50.5%的占比超全國農民工總量的一半,但是農民工也逐漸開始呈現出老齡化的趨勢,50歲以上的農民工所占比重由2009年的4.2%大幅上升至2019年的24.6%,增長了近6倍,農民工平均年齡上升為40.8歲。研究顯示:“受教育程度和技能培訓對新生代農民工的就業單位選擇、工作滿意度和就業穩定性的影響作用非常突出。”[2] 因此,在農民工隊伍新老交替的關鍵時期,在繼續加強對新生代農民工開展職業教育與培訓的同時,還要有計劃地開展符合老齡化農民工群體需求和特征的職業教育與培訓。只有同時提升新老兩代農民工的技術技能水平,才能從整體上提升農民工隊伍的綜合素質和人力資本水平。

(四)農民工群體的受教育水平變化趨勢

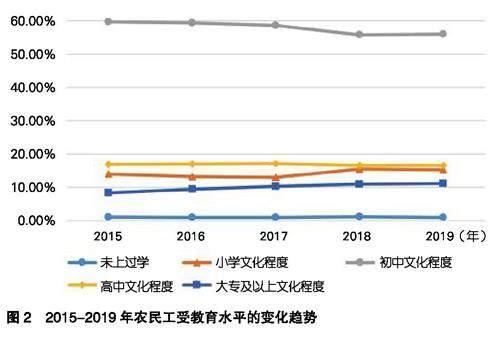

我國農民工群體在10余年間的受教育水平一直是以初中學歷為主,高中和大專學歷占比有所提升,但提升速度較為緩慢,并且總體變化趨勢不樂觀。

如圖2所示,2015-2019年,農民工群體初中文憑占比由59.7%下降至56%,高中文憑占比由16.9%下降至16.6%,大專及以上文憑占比由8.3%上升至11.1%。可見,無論是普通教育還是職業教育,在提升農民工的受教育水平和學歷層次方面都沒有發揮出應有的作用。相關研究表明:“雖然不同類型的教育對農民工就業質量的影響不同,但是接受職業教育在促進農民工就業質量上更具優勢。”[3] 因此,職業教育對于農民工群體的關注亟待提升,這對于同時提升農民工群體的學歷和技術技能水平具有重要作用。

圖2 2015-2019年農民工受教育水平的變化趨勢

(五)農民工群體接受職業技術培訓狀況的變化趨勢

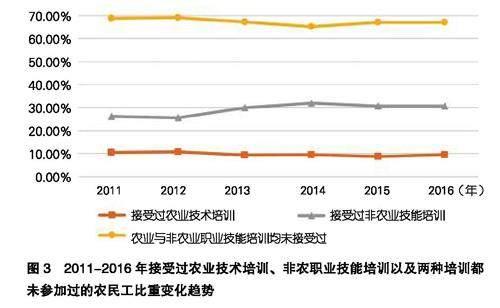

農民工群體接受職業技術培訓的總體狀況和變化趨勢同樣不樂觀,并且沒有發生積極變化的跡象。

圖3 2011-2016年接受過農業技術培訓、非農職業技能培訓以及兩種培訓都未參加過的農民工比重變化趨勢

如圖3所示,2016年接受過農業技術培訓的農民工占比9.5%,相比于2011年的10.5%,呈現出逐年小幅度下降的趨勢,2016年接受過非農職業技能培訓的農民工占比30.6%,相比于2011年的26.2%,呈現出逐年遞增的趨勢。2011-2016年,從未參加過任何培訓的農民工比重從68.8%小幅下降至67.1%,僅下降了1.7%。調查顯示:農民工的業余時間主要是觀看音視頻(45.8%)、使用網絡(33.7%)和休息(29.1%),而選擇參加培訓的比重僅為1.3%。這表明農民工接受職業教育的意愿較低,面向農民工開展職業教育與技能培訓仍有很大的空間。相關研究表明:“接受過職業技術技能培訓是農民工群體市民化的重要推動力,并且培訓次數與農民工群體市民化程度成正比。”[4] 因此,對農民工開展職業教育與培訓不僅有助于為第一產業的現代化發展提供高技能的人力資本支持,還有助于加快農民工群體向市民化身份轉變的進程,從而穩步提升農民工的社會資本。

(六)農民工群體區域流動的變化趨勢

2009-2019年,我國東部地區、長三角地區、珠三角地區以及東北地區農民工比重逐年下降,西部和中部地區農民工數量逐年上升,這是我國區域經濟發展逐漸均衡的一種重要表現。總體來看,農民工群體的流動格局發生了兩個主要變化:一是中、西部地區的發展為農民工提供了更多就業機會,農民工開始從東部向中、西部轉移;二是農民工流動范圍集中在省內,跨省流動的農民工比重呈現逐年下降趨勢。

1.東、中、西部地區農民工流動變化趨勢

東部地區農民工所占比重變化在10年里一直處于50%~70%之間,廣東省、浙江省、江蘇省、山東省吸納了全國近一半的農民工數量。但從2011年開始,東部地區農民工比重一直下滑,2019年降至最低(54%)。中、西部地區對農民工就業的吸納能力逐年增強,2019年中、西部地區吸納農民工就業的占比分別達到21.4%和21.2%,且西部地區流出農民工增量超過總增量的50%,見圖4。可見,西部地區農民工無論是輸入還是輸出,均已成為農民工群體雙向流動的關鍵區域。

圖4 2009-2019年東、中、西部地區農民工流動變化趨勢

東、中、西部地區的收入差異是導致農民工在不同區域間流動的重要因素之一。如圖5所示,東、中、西部地區農民工月均收入逐年增加,但是整體增速逐年放緩。尤其是2012年,全國東、中、西部地區農民工月均收入增速比上年大幅降低一半。全國東、中、西部地區農民工月均收入增速差距縮小,但東部地區農民工月均收入一直高于全國中部、西部地區農民工的月均收入。

圖5 2010-2019年東、中、西部地區農民工月均收入增速變化趨勢

根據東、中、西部地區農民工的流動變化趨勢,東部地區應在進一步夯實針對農民工職業教育質量的基礎上,以東部地區優秀職業教育管理經驗為引領,帶動中西部地區農民工職業教育發展,逐步提升中、西部地區職業教育的質量,充分發揮東、中、西部地區職業教育的協同作用,使農民工無論流動到發達區域還是欠發達區域,都有機會接受高質量的職業教育與培訓。

2.農民工省內、省外流動變化趨勢

2009-2019年,農民工省內流動頻繁,東部地區表現顯著,中、西部地區農民工主要是跨省流動,但跨省流動數量逐年減少。2013-2019年,省內流動的農民工增速一直大于跨省流動的農民工增速,而到2019年,跨省流動農民工增速(0.9%)略大于省內流動農民工增速(0.7%)。

圖6 2013-2019年跨省流動農民工和省內流動農民工增速的變化趨勢

如圖6所示,2013-2019年,省內流動的農民工增速以2016年(3.4%)為節點,2016年前呈上升趨勢,2016年后呈下降趨勢,2019年增速降至最低點(0.7%)。而跨省流動的農民工增速變化幅度大,在2013年達到最高點(1.7%)后,于2018年下降到最低點(-1.1%),而后于2019年又回升至0.9%。2011年,農民工以跨省流動為主的格局開始發生改變。在外出農民工中,省內流動的農民工超過外出務工農民工總數的一半(52.9%),跨省流動的農民工少于外出務工農民工總數的一半(47.1%),形成以省內流動農民工為主的發展趨勢。2019年,省內流動農民工占外出農民工總量的一半以上(56.9%)。除東北地區外,東、中、西部地區省內流動農民工數量上升。由此可見,總體上跨省流動農民工和省內流動農民工的增速均呈下降趨勢,但省內流動已經成為農民工群體流動的重要特征。對于職業教育來說,需要進一步根據當地的區域產業經濟和教育發展特色,著力對本省內的農民工開展符合區域特色產業發展特征和需求的職業教育與培訓,以順應農民工省內流動為主的新趨勢,提升農民工省內流動的質量和人力資源配置效率。

二、我國農民工群體就業趨勢

2009-2019年,我國農民工群體在三次產業中的就業結構變化滯后于三產業結構調整約3~5年。盡管總體上自營農民工的平均收入高于受雇農民工的平均收入,但是自營農民工占農民工總數的比重一直遠低于受雇農民工的比重。

(一)農民工在三次產業中就業結構變化趨勢

2013-2019年,農民工就業結構從以第二產業為主逐漸轉向以第三產業為主,從事第二產業比重由56.8%降至48.6%,從事第三產業的比重由42.6%升至51%。

圖7 2013-2019年農民工在三次產業中就業結構變化趨勢

如圖7所示,2013年至2019年,我國第二產業與制造業占比持續下降,第三產業占比持續上升,2013年我國第三產業增加值超過第二產業,比重達到46.1%;2018年,第三產業就業農民工比重過半,成為比重最高的產業類型。可見,雖然農民工在三次產業中的就業結構基本與三次產業結構變化趨勢相同,但是農民工在三次產業中的就業結構的變化速度至少滯后于產業結構調整速度約3~5年,10年間農民工在三次產業中的就業結構變化與調整較為滯后和緩慢。通過對分布在三次產業中的農民工進行符合產業轉型升級需要的職業教育與培訓,將有助于提升農民工在三次產業中的就業結構與產業結構匹配的效率與質量。

(二)農民工就業與創業變化趨勢

2009-2015年,在農民工的就業形式中,受雇就業農民工的比重由2009年的93.6%下降至2015年的83.4%,自主經營的農民工就業比重由2009年的6.4%上升至2015年的16.6%。雖然受雇就業的農民工平均收入低于農民工自主經營的平均收入,但是農民工更傾向于選擇受雇的就業形式,且受雇就業的農民工多從事第二產業,而農民工自主經營者多在傳統服務業中。在大眾創業、萬眾創新的背景下,針對農民工偏重受雇就業、創業能力和意愿不強等狀況,職業教育需要有計劃地對農民工開展創業培訓,引導和激勵農民工高質量創業。

三、我國農民工群體變化趨勢下職業教育的應對策略

在農民工總體規模持續增加,但增量和增速逐年下降的關鍵時期,職業教育應基于農民工群體女性比重逐年增加、老齡化初顯,受教育水平以初中為主且提升速度緩慢,接受過職業技能培訓的農民工比重和培訓意愿雙低的基本特征,明晰農民工群體以跨省流動為主的主要格局已經改變,以省內流動為主,且西部成為農民工雙向流動的主要區域的新趨勢正在形成,準確把握農民工群體在三次產業中的就業結構變化速度滯后于三次產業結構調整速度,以及農民工的就業形式仍以雇傭就業為主,自主創業比例偏低的實際情況,順應農民工群體的主要變化趨勢,提升農民工群體的技能水平,促進農民工群體高質量就業,進而推動我國產業經濟高質量發展。

(一)實施充分滿足農民工發展需求的高質量職業教育與培訓

面向農民工開展職業教育與培訓,必須充分考慮農民工群體的基本特征,實施符合農民工群體實際情況和能夠滿足農民工群體發展需求的職業教育與培訓。第一,開發專門面向女性農民工的職業教育與培訓。女性農民工比重逐年增多是農民工群體基本特征變化的一個重要趨勢。而女性農民工對于職業選擇的偏好、掌握技術技能的心理特征與規律都與男性農民工存在很大差異。因此,應在充分研究與掌握女性農民工職業教育與培訓需求(如安全需求、技術技能需求)的基礎上,開發符合女性農民工掌握技術技能特點的職業教育與培訓模式。第二,面向逐漸老齡化的農民工群體開展職業教育與培訓。逐漸老齡化是農民工群體基本特征變化的又一重要趨勢。對此,職業教育應高度重視終身職業教育與培訓體系的構建,使逐漸走向老齡化的農民工群體的技術技能得到及時、持續地更新,充分滿足現代產業不斷催生的新崗位對新技術的新需求。第三,職業教育與培訓的整體設計與實施必須充分考慮農民工勞動的實際情況進行。農民工群體白天通常從事強度較高的勞動,勞累感會降低他們參加職業教育與培訓的意愿。對此,必須建立起靈活、彈性的職業教育與培訓模式,例如短期和長期、線上和線下、白天和夜晚都可以進行的職業教育與培訓,滿足農民工對培訓時間、地點和方式的多樣化需求,從而充分吸納農民工參加職業教育與培訓。

(二)推動東、西部職業教育協同開展農民工職業教育與培訓

隨著西部地區成為農民工雙向流動的關鍵區域,東、西部職業教育需要進一步明確面向農民工開展職業教育與培訓的功能定位,協同開展農民工職業教育與培訓。研究顯示:“人力資本對東、西部產業的空間分布具有決定性作用,而職業教育在西部農村勞動力轉移過程中發揮了重要推動作用。”[5] 然而,目前我國西部職業教育的整體規模較大但優質職業教育資源卻明顯不足[6]。對此,在東部職業教育發展方面,可優先考慮農民工數量眾多的粵、浙、蘇、魯四省,以跨省合作共同促進職業教育優質發展為契機,創新面向農民工開展職業教育與培訓的體制機制。應重點探索專門面向農民工群體開展職業教育與培訓的新模式,為西部地區開展農民工職業教育與培訓提供可復制、可推廣的先進經驗,打造面向農民工開展高質量職業教育與培訓的樣板城市。隨著農民工省內流動就業代替跨省流動就業成為新特征,西部各地區的職業教育應著力建立起符合當地產業特色的職業教育與培訓模式,使農民工通過接受職業教育與培訓獲得的技術技能能夠切實滿足當地特色產業的發展需求和新就業崗位的技能需求。

(三)依托農村職業教育大力培養新型職業農民

隨著農民工流動呈現諸多新趨勢和城鎮化進程不斷加快,掌握現代農業技術的留守農民工尤其是新一代農民工越來越少,農村面臨著“無人種地”的空心化局面。培養新型職業農民是應對這種局面的重要手段,但是目前符合新時期農村產業發展需要的農民工人力資源存在約8000萬人的超大缺口[7]。對此,農村職業教育需要集中優質資源,為實現鄉村振興供給符合發展需要的人力資源保障。第一,明確職業教育的培養對象。目前,留守農民工、自主創業農民工和新生代農民工群體是成為新型職業農民最有可能的對象。但是,由于他們的先前經驗與知識技能特點等都有很大的不同,需要根據其差異化水平開展不同層次、不同類型的職業教育與培訓。第二,分類重點培養新型職業農民的職業能力。新型職業農民主要分為生產經營型、專業技能型和社會服務型三種類型,他們的崗位和職責不同。因此,需要根據不同類型的新型職業農民的技術特征,分別厘清他們所應具備的職業能力的內涵和結構,在此基礎上進行有效的分類培養。此外,由于新型職業農民生產經營業績對培訓效果有顯著的正向影響[8],職業教育機構還應對新型職業農民的職業能力提升進行持續跟蹤,幫助他們在生產、經營過程中使用已經學習掌握的技術技能,切實提升他們的收入,從而形成職業能力和收入相互促進與提升的良性循環。第三,培育新型職業農民的職業精神。通過充分挖掘和利用我國傳統農業和現代農業蘊含的優秀文化、精神和技術的教育價值,將其深度融入到職業教育與培訓全過程之中,從而有效培育新型職業農民的敬業精神和奉獻精神等職業精神。

(四)通過創業培訓重點培養和提升農民工的創業激情和社會資本

作為社會創新創業的重要主體,農民工自主創業的比重一直遠低于受雇就業的比重。對此,職業教育應大力培育農民工的創業意識與創業能力,扭轉農民工偏好受雇就業而自主創業意愿不強的局面。第一,培育農民工的創業激情。促進農民工創業的首要前提并非是培養農民工的創業能力,而是培育農民工的創業信心。對美好生活向往的初心與回饋家鄉的情懷是農民工返鄉創業的內在動因,是激發農民工創業的動力源泉,而國家戰略與政策的支持是推動農民工返鄉創業的外在動因。職業教育應緊密對接現代農業體系的構建、生態宜居鄉村建設等鄉村振興戰略的重要內容來培育農民工的創業激情,讓農民工認識到通過創業可以實現在回饋家鄉的同時過上美好生活的目標。同時還要建立農民工創業獎勵機制,從稅收減免、小額信貸等方面對農民工創業給予大力支持。第二,精準對接農民工創業的主要領域開展創業培訓。目前,我國農民工創業主要集中在三大領域,即傳統農業、開店辦廠、運輸銷售服務[9]。職業教育與培訓精準對接農民工創業的主要領域,為他們提供創業切實需要的知識技能,這將有助于他們獲得創業經濟效益,進一步增強他們繼續參加創業培訓的信心和動力。第三,基于農民工外出就業積累的知識技能和經驗開展創業培訓,重點提升農民工創業的社會資本。職業教育機構應聘請當地企業家為農民工進行創業培訓,這不僅有利于提升農民工的創業能力,而且能夠為農民工接觸企業家提供更多機會,從而有效提升農民工創業的社會資本,提高農民工的創業成功率。第四,職業教育機構應開發與實施面向農民工的“互聯網+”創業新模式。互聯網的使用顯著影響農民工職業的價值選擇以及類型層次[10]。因此,職業教育機構在對農民工進行創業培訓時,應注意將“互聯網+”的創新元素深度融入農民工創業培訓的新模式之中,推動農民工的創業符合“互聯網+”創業的新潮流。

參 考 文 獻

[1]楊銘,王任遠.受教育程度與農民工性別收入差異——基于動態博弈模型和流動人口監測數據的研究[J].經濟問題,2019(9):62-72.

[2]樊茜,金曉彤,徐尉.教育培訓對新生代農民工就業質量的影響研究——基于全國11個省(直轄市)4030個樣本的實證分析[J].經濟縱橫,2018(3):39-45.

[3]肖小勇,黃靜,郭慧穎.教育能夠提高農民工就業質量嗎?——基于CHIP外來務工住戶調查數據的實證分析[J].華中農業大學學報(社會科學版),2019(2):135-143+169.

[4]崔玉平,吳穎.非貨幣化收益視角下教育培訓對農民工市民化水平的效應——基于蘇州市農民工樣本的實證研究[J].華東師范大學學報(教育科學版),2019(2):94-107.

[5]莫堃,王錫桐.職業教育對西部農村勞動力轉移的貢獻分析——基于環境與資源約束的視角[J].生態經濟,2012(3):132-137.

[6]瞿連貴,石偉平.新時代我國西部地區中等職業教育發展現狀與對策研究[J].現代教育管理,2019(4):11-15.

[7]張蕙杰,張玉梅,趙邦宏,等.我國新型職業農民隊伍總量與結構的需求估算研究[J].華中農業大學學報(社會科學版),2015(4):44-48.

[8]周杉,代良志,雷迪.我國新型職業農民培訓效果、問題及影響因素分析——基于西部四個試點縣(市)的調查[J].農村經濟,2017(4):115-121.

[9]賀雪峰.農民工返鄉創業的邏輯與風險[J].求索,2020(2):4-10.

[10]趙建國,周德水.教育人力資本、互聯網使用與新生代農民工職業選擇[J].農業經濟問題,2019(6):117-127.

Basic Characteristics, Employment Trends and Coping Strategies of Chinas Migrant Worker Population

Guo Da, Xing Shaole

Abstract? During the critical period from 2009 to 2019, when the overall scale of migrant workers continued to increase but the increment and growth rate declined annually, Chinas vocational education and training should be based on the following key characteristics of the migrant worker population: the increasing proportion of females, the emerging trend of aging, the predominance of education at the junior high school level with a slow pace of improvement, the low proportion of migrant workers who have received vocational skills training, and their low willingness to undergo training. By clarifying the actual situation of the migrant worker population and aligning with the main trends of change among them, it is essential to implement high-quality vocational education and training that fully meets the development needs of migrant workers. This can be achieved by promoting coordinated vocational education and training for migrant workers in both eastern and western regions, vigorously cultivating new types of professional farmers through rural vocational education, and focusing on entrepreneurship training to enhance the entrepreneurial enthusiasm and social capital of migrant workers.

Key words? migrant workers; vocational education and training; employment trends; coping strategy

Author? Guo Da, lecturer of Tianjin University of Technology and Education (Tianjin 300222); Xing Shaole, postgraduate of Tianjin University of Technology and Education