初中化學作業有效設計探究

韋玫瑰

[摘 要]依據國家出臺的“雙減”政策,中小學作業要壓總量、控時間、調結構、提質量,這就要求各學科作業要進行精心編排與設計,以提高作業質量。文章針對初中化學作業,提出作業設計要少而精,同時應具備針對性、多樣性、新穎性、開放性、選擇性、層次性等,旨在提高初中化學作業的有效性,提升學科育人質量。

[關鍵詞]初中化學;作業;設計

[中圖分類號]??? G633.8??????????? [文獻標識碼]??? A????????? [文章編號]??? 1674-6058(2024)15-0070-03

作業是為完成學習任務而進行的學習活動,它是學校教學活動的重要環節,是學生獲取知識、發展能力、提升素養的重要方式。

化學是學生升入九年級才開設的一門新課程,接觸時間晚,學習時長短,學完新課隨即進入中考備考復習階段,留給學生鞏固基礎知識和基本技能、培養解決問題能力和創新能力等高階思維能力的時間不多。在這樣的情況下,優化初中化學作業則尤為重要。依據“雙減”政策的要求,中小學作業要壓總量、控時間、調結構、提質量。那么如何做到“減量”又“提質”呢?筆者認為應從以下方面入手。

一、將化學作業設計納入教研體系

在學校的教研工作方案中,規定教研組的教研活動中必須有作業設計環節,并以作業為切入點重構教師的“教”與學生的“學”;教師應利用寒假、暑假等假期,做好學科整體單元作業設計和課時作業設計的計劃與安排,詳細分工,以以老帶新、以骨干帶新手的形式進行分組,對教材中各單元的每一課時進行作業設計,即作業設計工作要早計劃、早落實。

之所以安排假期進行作業設計,是因為教師假期時間充裕、自由。研究表明:人在閑暇和自由的狀態下進行科研活動效率較高。“閑暇”,可讓教師專注地進行作業設計,不被煩瑣的日常教學所困擾;而“自由”可使教師不受外界限制、不受傳統作業框架束縛,讓教師在作業設計上有發展和創新的空間。

作業設計提倡分組合作,分組是為了減少教師的工作量,這是教師設計高質量作業的前提;合作能實現“以老帶新、師徒結對”的教學“傳幫帶”,這不僅能增進教師之間的感情,還能讓教師之間取長補短、互通有無,使設計出的作業質量更高。如果學校規模小,化學教師少,則可與其他學校結盟,實現校際作業設計的合作與分工。

將作業設計工作納入教研體系,既讓教師在思想上重視作業設計,端正作業設計態度,也讓教師有設計作業的緊迫感和使命感,并在時間、精力都充裕的條件下設計作業,確保作業設計工作高質量完成。

二、初中化學作業有效設計原則

(一)化學作業設計要少而精,有針對性

傳統的作業觀認為,作業布置得越多越好,學生多練才會熟能生巧;數量多,才能霸占學生更多的課余時間,本科目的成績才會好。殊不知,課外作業數量多,不僅知識點重復,還會侵占學生的娛樂時間,讓學生產生厭學情緒,降低學生的學習效率和教育質量。

有教師認為:“雙減”,就是少布置作業,教師可以減輕負擔、完全放松。這種觀點也是不對的,這是對“雙減”政策的嚴重誤解。教師應該認識到:在“雙減”背景下,教師的責任不僅沒有變小,反而更大了。因為國家要求作業要壓總量、控時間、調結構、提質量,如此一來,作業必須升級為教師根據學生的特點和能力來進行設計的任務,確保在作業總量變少的情況下,每個知識點都能得到訓練和鞏固。這就要求作業設計少而精且有針對性,讓學生既學到知識,又不霸占學生太多時間,實現減量增質的雙贏目的。

(二)化學作業設計要有多樣性、新穎性

傳統的初中化學作業形式一般是紙筆作業,流程是學生寫作業→交作業→教師批改→發回作業→講評作業。該作業形式既滿足不了不同層次學生的學習需求,激發不了學生的求知欲,還加大了學生的學習負擔,引發學生厭學。如何改變這種現狀呢?經過調研,筆者認為可從實踐性的角度對作業進行形式多樣、新穎的設計,以激發學生的學習興趣和完成作業的欲望。

1.設計“畫”的作業,再現情境

該項作業可幫助學生認知初中化學中常見的儀器、實驗裝置圖。學生剛接觸化學學科時,可布置學生畫一畫基本實驗儀器,如試管、燒杯、鐵架臺、水槽等,每周畫一兩次;當新課講授到制取O2或CO2時,“畫”的作業就由畫基本儀器升級到畫實驗室制取氣體的裝置圖。最初畫單個實驗儀器,是讓學生認識儀器、了解儀器,為接下來組裝制取氣體的裝置作準備;畫制取氣體的裝置圖,能讓學生由了解單個儀器上升到了解儀器連接的先后順序,乃至整個工藝流程,能區分“發生裝置”與“收集裝置”。這樣的作業,不僅讓學生感到新鮮有趣,還能讓學生了解個體為整體服務、個體與整體相互影響的邏輯關系,同時讓學習成績一般、但繪畫能力強的學生有展示才藝的機會,讓他們在化學作業中找到自信。在“畫”作業的過程中,學生常常一邊畫一邊交流心得或相互調侃,氛圍輕松愉悅,大部分學生很樂意完成該項作業。在期中、期末的質量抽樣檢測中,凡是關于實驗儀器的認知、制取氣體裝置的考題,學生的得分率較高。顯然,提高作業的趣味性,能大大提升學生寫作業的積極性,從而提高學生學習化學學科的積極性。

2.設計“做”的作業,激發探究意識

化學是一門以實驗為基礎的科學,布置做實驗的作業可有效激發學生的探究意識。這里的“做實驗”不是做課本中的實驗,而是做與課本不同但又有聯系的實驗。如布置“再探中和反應”的作業,將課本中實驗10-8中的滴加藥品的順序進行如下調換:在50 mL的燒杯(或錐形瓶)中加入5 mL的稀鹽酸,滴入幾滴酚酞溶液,再用膠頭滴管慢慢地滴入NaOH溶液,邊滴加邊攪拌(或搖勻),觀察實驗現象并做好記錄。現象是否與課本中的實驗現象一致?為什么?學生會發現:雖然這兩個實驗的反應物相同,但由于酸堿溶液滴加的順序不同,實驗現象也就不同。由此激發學生查找原因,并在查找原因的過程中提出問題,如:現象不同,產物是否相同?化學方程式是否相同?溶液的pH值是否相同?學生提出問題后,勢必會積極主動地去深入探究查找原因。這樣的學習過程,提高了學生發現問題、探究問題、解決問題等高階思維的能力。

“做”的作業很受學生喜愛,能力稍強的學生會不由自主地進入實踐探究環節:發現問題→提出假設→討論、查找資料→設計實驗方案→實驗驗證→得出結論→升華知識。設計此類“做”的作業,既培養了學生科學探究的能力,還在學生心中埋下了科學的種子,期待它日后生根發芽、長成參天大樹。

3.設計“演”的作業,加深教材體驗

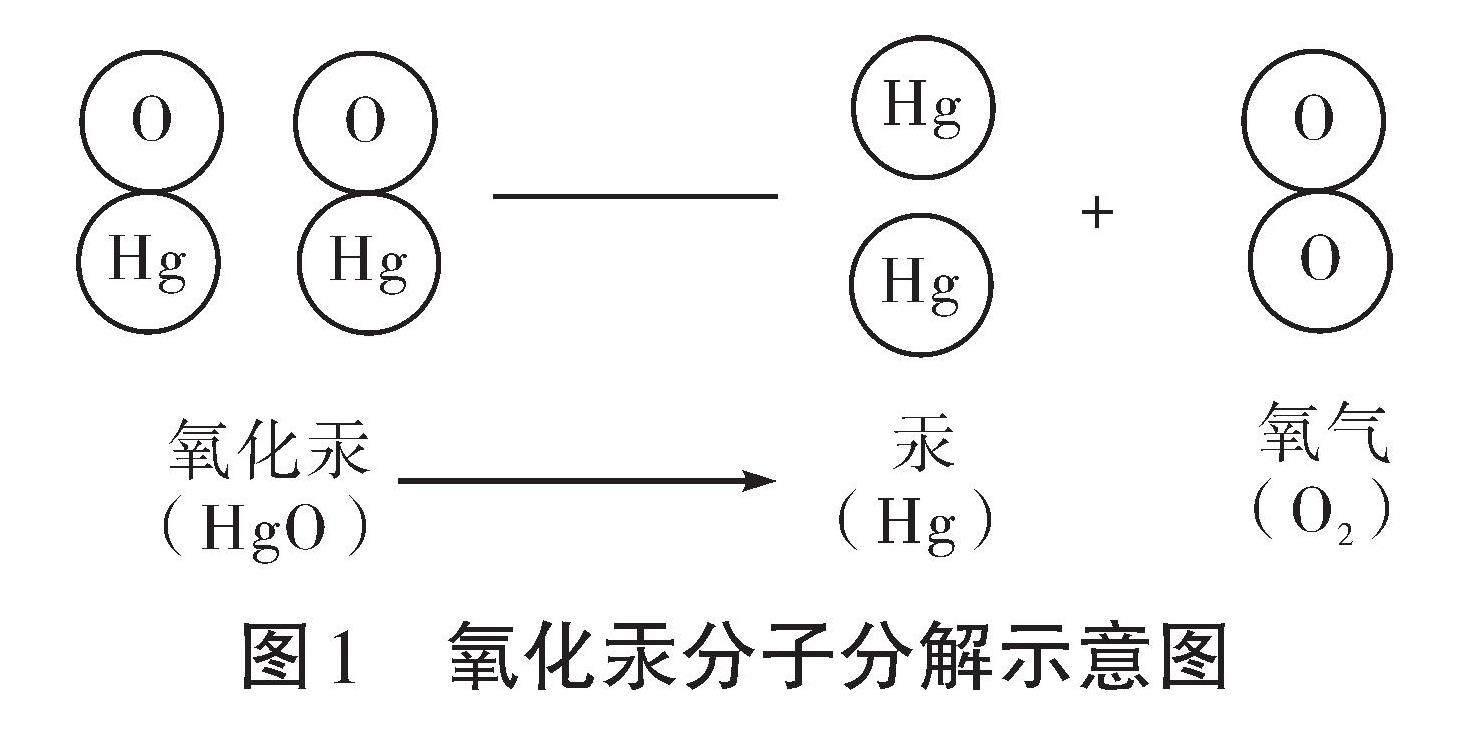

微觀世界的相關知識讓不少初中學生望而卻步,如對于“在化學反應中,分子可以分成原子,原子又可以結合成新的分子”[1],不少學生缺乏足夠的想象力和抽象思維,無法理解其中之義。授課時,教師可以舉一兩個化學反應的例子,讓不同的學生代表不同的分子或原子表演該化學反應的過程。下面以“演”課本中HgO分子的分解過程為例。

根據圖1,選4名學生(男生2人,女生2人),男生(或女生)扮演Hg原子,女生(或男生)扮演O原子,表演由最初的兩個HgO分子(一男生和一女生共同扮演一個HgO分子)分裂為原子,原子再重新組合成新的分子的變化過程。課堂上先讓學生代表表演給全班同學觀看;課后再布置各個學習小組完成相應反應的“演”的作業,如碳燃燒、硫燃燒、電解水等反應。同組學生通過反復討論、商量后進行彩排,最后得出最佳的表演方案并進行展示。在此過程中學生通過親自參演,切身理解和體會“分子分裂”“原子結合成新分子”的內在含義。如此一演,學生不僅理解了化學反應的微觀實質,還為將來學習元素和質量守恒定律等知識做好了鋪墊,到時學生會更容易理解“化學變化中元素的種類不變”及“化學反應前后原子的種類、數量、質量均不變”的真正內涵,可謂一舉多得。

4.設計“說”的作業,增強邏輯思維

描述實驗現象,由實驗現象推出實驗結論,這是學好化學的基本技能之一。在完成相關的化學實驗之后,布置“說”的作業,即在交流分享環節中,要求學生口頭描述實驗現象,由現象推出實驗結論。這樣的作業不僅能讓學生養成細致入微地觀察實驗現象的習慣,還能增強學生的語言組織能力、口頭表達能力,從而鍛煉學生的邏輯思維等科學思維能力。

(三)化學假期作業要有開放性、選擇性

假期尤其是長假期布置作業是很有必要的。化學假期作業不應是落俗、老套的抄寫或背書,應具備開放性和適切性,讓學生在動態、自由的學習環境中獲得多元的、綜合的學習機會,在無拘無束的環境中學得主動、學得積極,成為學習的主人。結合教材和學生實際,初中化學可以設計如下假期作業。

1.課外拓展型作業

化學作業的創新需要走出教科書,走進生活,只有如此才會有持久的創新。化學學習的外延與生活相通,化學假期作業不應局限于課內學習內容,不應拘泥于課本知識,應拓展作業空間,賦予作業新的生命,讓學生在熟悉的現實生活中攝取營養。如在有豐富大理石、石灰石資源的地區,假期可讓學生自行對大理石(或石灰石)中CaCO3的含量或CO32-的檢驗進行實驗設計、實驗探究,培養學生熱愛大自然、熱愛家鄉的感情。

還可以讓學生選做與日常生活有緊密聯系的作業。如自制簡易凈水器、自制汽水、自制葉脈書簽、自制無殼雞蛋等彈性大的作業。讓學生在開放式的環境中享受自主學習,選擇自己喜歡的作業題材,可激發學生的創新思維,使學生體會到探索化學奧秘的樂趣。

理論知識固然重要,但對于初中化學等學科而言,實踐操作更為關鍵,更注重理論與實踐相結合。對于開放性的實踐活動,學生若只在視頻、網絡中看到,而沒有親身參與、親手操作,那得來的知識是無根的、不牢固的。只有通過自身實踐獲得的知識,才能讓學生有認同感,才能實現知識的升華和遷移。開放性、選擇性的作業,可以給學生提供無限的思考和想象的空間,讓他們像科學家一樣自由自在地進行科學實驗探究,探索自然的奧秘,在快樂的假期中真正有所收獲,感受學習的樂趣和價值。

2.辯論型或敘述型作業

假期,不少學生為了玩游戲、玩手機,常常日夜顛倒,作息不規律,生物鐘紊亂;飲食上不是暴飲暴食就是嚴重偏食。針對這種現象,可根據化學學科特點設計如下假期作業:

結合現代人講究科學、合理膳食的現象,讓學生觀察父母或身邊熟悉的人的飲食,并與自己的飲食情況相比較,再根據“人類重要的營養物質”單元中人體所需的六大營養素的相關知識,布置辯論型或敘述型的作業,題目自擬,如《人體健康的正常運轉,誰的功勞最大》等。這樣的作業,能讓學生通過身邊的人和事、自己的所見所感進行辯論或敘述,激發學生的學習熱情和情感共鳴。通過辯論或敘述,可以讓學生明白養成合理膳食習慣的重要性;通過關注學生的情感需求,引導學生樹立正確的人生觀、價值觀。

(四)化學作業設計要有層次性

同一個班級中不同的學生,其生活實踐、智力因素、學習能力等會存在一定的差異。因此,教師應設計不同層次、難易有別的作業,可在習題的數量以及內容上呈現層次、難易的不同;也可在作業評價體系上體現作業的層次性,如由“評分數”轉變為“評收獲”等,讓學習能力強的學生吃得飽、學習能力一般的學生吃得了,使每一位學生都獲得自信。這樣的化學作業,避免了傳統作業“一刀切”的現象,可滿足不同層次學生的學習需求,使每一位學生都有題可做。如此作業設計既尊重學生個體差異,也呈現出“不同的人應在化學學科上有不同的發展”的新課程標準理念,體現了“雙減”背景下作業的育人功能。

總之,學生做作業的最終目的是實現知識遷移、靈活應用。課內與課外作業應緊密聯系,課內打基礎,課外增實力。蘇霍姆林斯基說:“如果學生不躍出教科書的范圍,也就談不上對知識有持久的興趣。”[3]因此,教師在設計作業時,應把作業設計融入教學中,只有設計適合學生的作業,設計讓學生動起來的作業,才能增強學生學化學、用化學的意識,才能讓學生積極思考、主動學習,充分參與到課堂和作業中來,在作業中獲得樂趣、提高能力、發展自己,為學生的終身發展打下堅實基礎。

[?? 參?? 考?? 文?? 獻?? ]

[1]? 王晶,鄭長龍.義務教育教科書?? 化學?? 九年級?? 上冊[M].北京:人民教育出版社,2023.

[2]? 王晶,鄭長龍.義務教育教科書?? 化學?? 九年級?? 下冊[M].北京:人民教育出版社,2023.

[3]? 蘇霍姆林斯基.給教師的建議[M].北京:教育科學出版社,2021.

(責任編輯??? 羅??? 艷)