分析《詩經(jīng)·國風(fēng)》中無伴奏合唱《綠衣》的音樂及演唱

陳藝芬

摘要:《綠衣》這首作品是著名的“悼亡詩”。本文圍繞馮公讓編寫的無伴奏合唱《綠衣》進(jìn)行音樂分析以及演唱上的探究,并結(jié)合自身排練實踐過程中對作品的曲式結(jié)構(gòu)、旋律特征、調(diào)式調(diào)性、情感處理以及排練過程中的技術(shù)進(jìn)行研究,從而深入地了解《詩經(jīng)》的演唱特色。通過此研究,能讓合唱指揮學(xué)習(xí)者對《詩經(jīng)》這一題材作品的排練和演唱帶來一些啟發(fā)。

關(guān)鍵詞:詩經(jīng);音樂分析;演唱探究

一、《綠衣》文本分析

原文:

綠兮衣兮,綠衣黃裹。心之憂矣,曷維其已!

綠兮衣兮,綠衣黃裳。心之憂矣,曷維其亡!

綠兮絲兮,女所治兮。我思古人,俾無訧兮!

絺兮绤兮,凄其以風(fēng)。我思古人,實獲我心!

《國風(fēng)·邶風(fēng)·綠衣》是中國古代第一部詩歌總集《詩經(jīng)》中的一首詩,來源于鄴地的民歌。自古至今對此詩主旨的考證也是眾說紛紜,此詩前人認(rèn)為是莊姜因失位而傷己之作,今人認(rèn)為是丈夫悼念亡妻之作。開始對傳統(tǒng)解讀有了轉(zhuǎn)折認(rèn)識的是聞一多先生的《風(fēng)詩類鈔》:“綠衣,感舊也。婦人無過被出,非其夫所愿。他日夫因衣婦舊所制衣,感而思之,遂作此詩。婦人之服,不分衣裳,上下同色,此曰綠衣黃裳,知是男子之服。”聞多一先生結(jié)合“女所治兮”,將“綠衣”理解為女子為男子所做的衣服。這一說法尚未上升到“悼念亡妻”的層面,而是將“我思古人,俾無訧兮”之“古人”解讀為故人,即現(xiàn)在所說的前妻。整首詩的大致含義為“綠衣”是妻子親手縫制的服飾,如今衣裳還在,做衣服的人卻再也見不到了。悼亡說是現(xiàn)代學(xué)者提出的,可見“綠衣”已經(jīng)化作一種符號,象征著已故的妻子對男子的悉心照顧和深情的愛意,男子見此物便想起自己已故的妻子并產(chǎn)生無限的思念之情。這種解讀的方式顯然更能引起大眾的共鳴,所蘊(yùn)含的情感也是真摯的愛情。

二、《綠衣》音樂分析

(一)曲式結(jié)構(gòu)分析

樂曲的創(chuàng)作中體現(xiàn)了中西合璧的音樂思想,運(yùn)用了西洋的曲式結(jié)構(gòu)和音樂調(diào)性與音樂旋律相結(jié)合,并列單二部曲式結(jié)構(gòu)是此首合唱曲典型的曲式結(jié)構(gòu)特點。整首樂曲的內(nèi)部結(jié)構(gòu)的劃分十分簡潔明了,但是整個樂曲結(jié)構(gòu)在發(fā)展過程中仍然體現(xiàn)出獨(dú)特之處,從中也可以觀察到中國作曲家馮公讓在創(chuàng)作中對曲式結(jié)構(gòu)所進(jìn)行的可貴的探索,曲式結(jié)構(gòu)圖如下圖所示:

(二)旋律分析

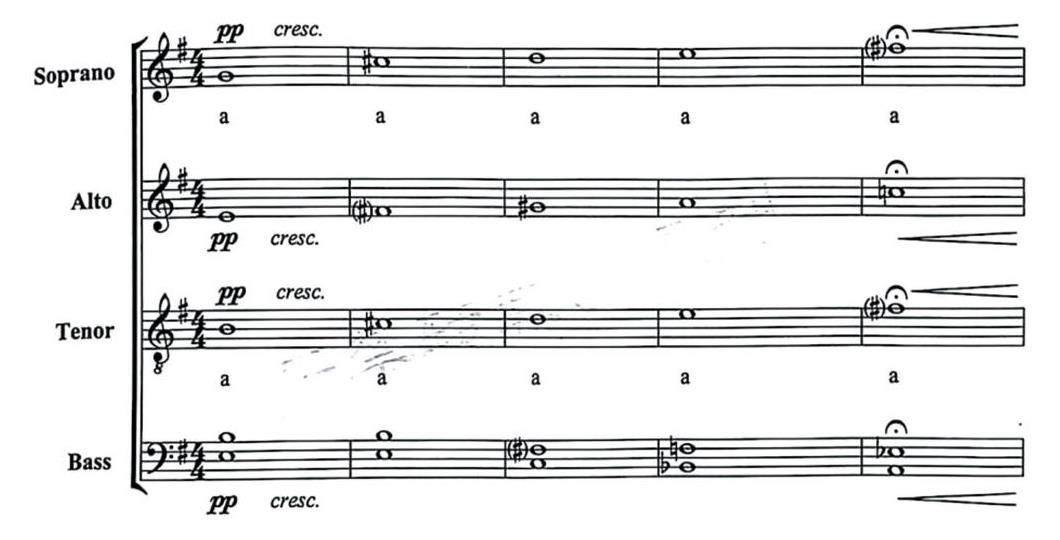

引子部分由兩個階段構(gòu)成,第一階段可以分為兩個相同的樂節(jié),都為全音符的上行進(jìn)行力度由pp漸強(qiáng)至ff,第二階段為進(jìn)入A樂段前的準(zhǔn)備階段。

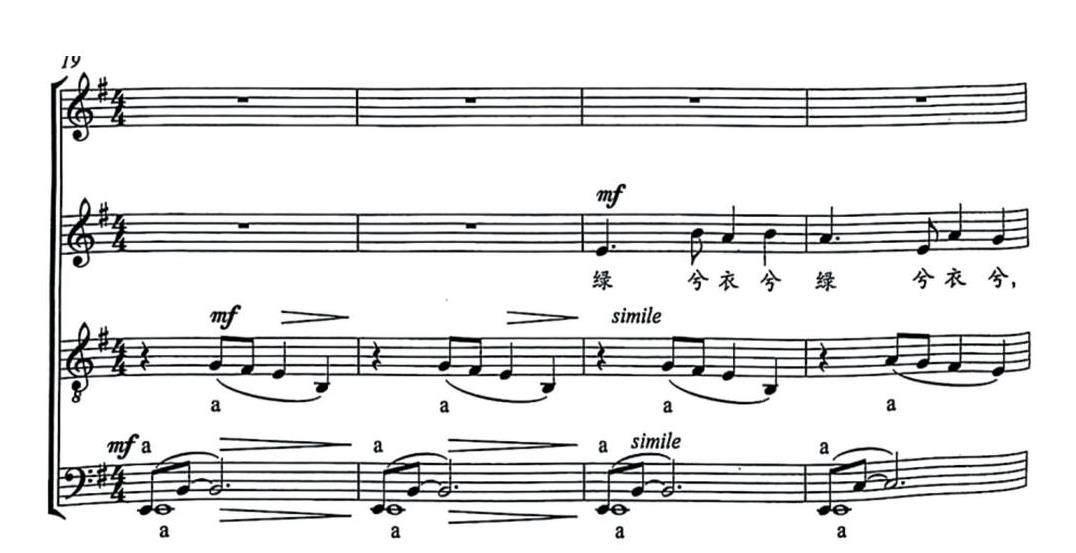

A樂段由兩個平行的樂句構(gòu)成變化重復(fù),旋律的進(jìn)行主要集中在中音區(qū)的平穩(wěn)進(jìn)行。男低音的每個音頭要像樂隊中的contrabass的音色一樣,而男高音的旋律是明顯的對比音型,演唱這一段時男聲聲部的音量不能大于女低聲部。進(jìn)入29小節(jié)后,男聲像弦樂的撥奏,女聲擔(dān)當(dāng)旋律部分。女高音聲部進(jìn)來之后主旋律上行五度到高音區(qū)演唱,節(jié)奏和旋律更加豐滿,音色的層次向前進(jìn)行。男聲聲部的節(jié)奏發(fā)生了改變多用休止的八分音符強(qiáng)調(diào)音樂的彈性,女低聲部變成了和聲音程的遞進(jìn)。涉及的音樂節(jié)奏以四分音符、八分音符、十六分音符為主,呈示段A樂段的平穩(wěn)敘述也預(yù)示著歌唱者只需要輕輕的敘述。

間奏部分中I階段運(yùn)用了歌唱旋律的變化發(fā)展,四聲部合唱中運(yùn)用了主調(diào)織體和復(fù)調(diào)織體的手法相融合,速度由中板到小行板。在演唱的過程中注意8個聲部之間的交替以及節(jié)奏、音準(zhǔn)、音色、速度上的變化。第二階段運(yùn)用了連續(xù)進(jìn)行的八分音符的織體為A樂段的反復(fù)做出了準(zhǔn)備,A1樂段是A樂段的變化重復(fù)。由男低音聲部擔(dān)任主旋律,演唱時要非常抒情且雄厚,全體合唱團(tuán)員使用循環(huán)呼吸。第62小節(jié)女低和男低的加入,增加了主旋律的厚度和張力。直到66小節(jié),四個聲部同時進(jìn)入使得音樂呈現(xiàn)往前不斷地奔涌的感覺,全曲在此達(dá)到一個高點。

音樂發(fā)展進(jìn)入B樂段,此處也是樂曲的高潮點。男生女生輪唱,以及內(nèi)聲部的復(fù)調(diào)要唱得特別有戲劇性、多樣性。音樂旋律在橫向發(fā)展中也大量地運(yùn)用了純四度以上的大跳進(jìn)行,b1樂句在第83小節(jié)出現(xiàn)了全曲的最高音,也是樂曲的高潮處預(yù)示著情緒的遞增,此時女高音在演唱時提前做好準(zhǔn)備,要做到高音高而不炸、通而不緊、勻而無痕。第90—92小節(jié),對b1樂句的小樂節(jié)做出了補(bǔ)充。

最后尾聲部分同樣運(yùn)用了復(fù)調(diào)的音樂織體,女低和男低對女高和男高進(jìn)行卡農(nóng)模仿,并且音樂節(jié)奏在二分附點音符和四分音符中交替進(jìn)行,力度較輕直到音樂消散在畫面中。

三、《綠衣》演唱探究

(一)氣息的運(yùn)用

所謂氣息就是指呼吸時出入之氣。良好的呼吸能力在歌唱時能夠起到推波助瀾之力,才能使樂句更加地連貫。宋代宮廷雅樂派的代表人物陳昉所著《樂書》中寫道:“古之善歌者,必先調(diào)其氣。”合唱的訓(xùn)練之本在于氣息,有價值的正確呼吸是合唱技能技巧構(gòu)建的重要基礎(chǔ)。因此,想要將《綠衣》這首無伴奏合唱作品演唱得細(xì)膩連貫,要處理好作品中長音的演唱以及力度上的變化,氣息的支撐和運(yùn)用顯得十分重要。合唱中呼吸的類別有三種方式,整體呼吸、輪流呼吸、循環(huán)呼吸,這三類幾乎涵蓋了合唱排練過程中所有的呼吸形式。

無伴奏作品中循環(huán)呼吸運(yùn)用是非常廣泛的,《綠衣》這首作品更是對氣息的要求極高,如何在排練的過程中正確運(yùn)用呼吸,需要將作品進(jìn)行分段訓(xùn)練做呼吸的練習(xí)。作品的開頭要保證情緒的起伏和聲音的連貫,必須要運(yùn)用整體呼吸和循環(huán)呼吸兩者相結(jié)合的方法進(jìn)行演唱。首先起聲要整齊由pp力度到ff力度再到漸強(qiáng),氣息要有控制地、均勻的呼出,要在起聲之前做好準(zhǔn)備將氣息吸深并保持住歌唱的狀態(tài),加強(qiáng)橫膈膜的支撐,合唱團(tuán)員隊可以相互交替呼吸使整個樂句沒有氣口達(dá)到連綿不斷的感覺。“a”母音要在演唱時做到圓潤而不明亮,引子部分強(qiáng)調(diào)了男子的悲傷的情緒,也是一種情感的抒發(fā),所以一定要注意循環(huán)呼吸的連貫性和銜接性。 在換氣的過程當(dāng)中往往因為持久力不足而導(dǎo)致音準(zhǔn)的偏差、力度的不統(tǒng)一,所以在演唱這一段時要有意識地在進(jìn)拍前注意音準(zhǔn)節(jié)奏、和聲的轉(zhuǎn)換,同時也要注意腰腹肌肉的支撐。

輪流呼吸具備的是兩個或者多個聲部進(jìn)行的復(fù)調(diào)或主復(fù)調(diào)結(jié)合的合唱作品。在演唱這一段時要求每個合唱團(tuán)隊員傾聽其他聲部,懂得每個聲部的表達(dá)重點,以便于謙讓當(dāng)擔(dān)。 第19小節(jié)開始,每一個聲部的呼吸幾乎都是輪流呼吸。男低聲部和男高聲部擔(dān)任副旋律聲部,在演唱時就如針和線來回交替形成旋律線條。女低音聲部進(jìn)來之后承擔(dān)主旋律,而此時男聲聲部的音量不能大于女低聲部。這樣才能正確地反映樂譜整體音響效果和演唱的要求。

(二)力度的轉(zhuǎn)換

音樂是通過各種特性不同的音樂元素相互結(jié)合而形成的。已知的力度標(biāo)記方式主要有以下兩種:力度術(shù)語及力度符號。音樂作品的力度標(biāo)記,大多是通過力度術(shù)語的縮寫形式結(jié)合力度符號來完成的,如p 由于這首作品是混聲合唱由兩類不同性別的人聲組成,音量的平衡就會復(fù)雜許多。女聲的肺活量是男生的三分之二,因此在演唱這首作品的開頭要注意控制男聲的力度,從而達(dá)到相對平衡的和聲效果。在進(jìn)行漸強(qiáng)漸弱的訓(xùn)練時做到“要想弱先想薄,要想強(qiáng)先唱厚”。隨著力度的增強(qiáng)要使音色變厚,強(qiáng)調(diào)氣息的穩(wěn)定支撐,隨著力度的減弱使音色變薄,強(qiáng)調(diào)高位置頭腔共鳴。作品的開頭呈現(xiàn)出六個力度階層pp—ff力度的漸強(qiáng),在訓(xùn)練的過程中需要將速度放慢,特別是在和聲轉(zhuǎn)換的過程中音量也隨之漸強(qiáng),所以要強(qiáng)調(diào)各聲部頭聲的位置統(tǒng)一、共鳴和平衡,這樣才會建立起相互聆聽的習(xí)慣,在音量平衡的同時達(dá)到音色的融合。 在訓(xùn)練的初期用中介母音來進(jìn)行練習(xí),如u、o體會音色的圓潤。再將a母音帶入中介母音中形成過渡的母音轉(zhuǎn)換,u—o—a,在訓(xùn)練的過程中將共鳴腔體打開,聲音要松弛氣息保持流動。再將力度的變化放在練習(xí)中,注意氣息的同時要注意音高的變化,音高位置的提前想象十分重要。從第39小節(jié)開始作曲家標(biāo)出了mp—mf—f再到漸快漸強(qiáng),根據(jù)樂句的走向旋律一直在上行,像在爬坡一樣最后到達(dá)樂句的最高點C3的力度。 (三)咬字吐字的技術(shù) 咬字吐字是聲樂演唱中最重要的技術(shù)之一。語言是說話的工具,而歌唱是音樂的工具,兩者是有顯著的差異。然而與咬字吐字直接相關(guān)的就是歌詞的聲母和韻母,咬字就是通過聲母的形態(tài)發(fā)出來的,不同的聲母是由唇、齒、牙、舌、喉五個器官發(fā)音而形成,人們通過每個部位將字咬成不同的狀態(tài)。漢字中聲母、字調(diào)以外的部分統(tǒng)稱韻母,韻母可以分為韻頭、韻腹及韻尾三個部分。在合唱中,我們?yōu)榱吮苊狻邦^重腳輕”會要求在演唱的過程中弱化字頭而直接去找韻母歸韻,這樣會更好地達(dá)到聲音的統(tǒng)一和音色的融合。如“綠兮衣兮”這四個字就應(yīng)該將聲母弱化處理,以避免音色的明亮而破壞聲音的圓潤。 《綠衣》這首作品出現(xiàn)了非常多的“i”母音,如何使得“i”母音在演唱的過程中不擠卡不明亮,需要運(yùn)用u母音向閉口音轉(zhuǎn)換練習(xí)。u—ü、u—ü—i,訓(xùn)練的過程中體會u—ü—i的過渡,最終完成轉(zhuǎn)換的閉口單韻母i的演唱不宜過窄從而達(dá)到音色、音量上的均衡。合唱中的吐字是否清晰及音色能否統(tǒng)一是和正確的發(fā)聲位置有著密切的關(guān)系。音韻學(xué)家依據(jù)口、唇的形態(tài)將韻母分為開口呼、齊齒呼、合口呼、撮口呼四類,合稱“四呼”。 該作品出現(xiàn)最多的字就是“綠(lü)兮(xi)衣(yi)兮(xi)”,“綠”是撮口呼,“兮、衣、兮”是齊齒呼。這兩種在咬字上相近,所以在練習(xí)時都要注意“寬”唱,打開口腔的程度要以韻腹為主。 音樂速度的快慢也會直接影響咬字的清晰度,當(dāng)音樂快速進(jìn)行時,咬字吐字的口腔形態(tài)的變化大大加快。慢速的音樂對咬字相對容易些,但是對每個字的歸韻和收聲是一個考驗。《綠衣》整首作品的速度基本上是中速,所以在良好的氣息和共鳴位置的保持的同時要將字吐清楚。如“绤”在十六分音符中如果把這個字吐清楚,這個字又是全曲的一個高音區(qū),我們需要拆開慢練,把握每個音最高共鳴位置的前提下吐清楚字的發(fā)音。 (四)音準(zhǔn)的訓(xùn)練 音準(zhǔn)是合唱的基礎(chǔ),音準(zhǔn)訓(xùn)練也是合唱排練過程中的重要環(huán)節(jié)。合唱的音準(zhǔn)包括兩個方面:1、旋律音準(zhǔn)。指的是先后出現(xiàn)的兩個以上音與音之間的相關(guān)關(guān)系和準(zhǔn)確性及同聲部內(nèi)人與人之間的演唱高度的準(zhǔn)確性。它們是橫向的、水平的關(guān)系。2、和聲音準(zhǔn)。指的是同時出現(xiàn)的兩個以上的音與音之間的相互關(guān)系和準(zhǔn)確性及聲部與聲部之間人們演唱的準(zhǔn)確性,它們是縱向的、立體的關(guān)系。兩者之間既相互獨(dú)立又相互依賴,作為指揮需要不斷地訓(xùn)練合唱團(tuán)橫向以及縱向的音準(zhǔn)訓(xùn)練,在音樂不斷發(fā)展的過程中,需要進(jìn)行不斷地變化和調(diào)整。 《綠衣》整首作品是無伴奏混聲合唱,無伴奏合唱藝術(shù)是一種純?nèi)寺暤谋憩F(xiàn)方式,在聲音上追求極致的融合與統(tǒng)一,在沒有樂器伴奏的基礎(chǔ)上,創(chuàng)作、演唱、音準(zhǔn)等方面的缺點很容易顯露出來,其難度更大、可塑性更強(qiáng)。音準(zhǔn)訓(xùn)練是無伴奏演唱技巧訓(xùn)練的關(guān)鍵,對合唱者的音階進(jìn)行訓(xùn)練時,要讓合唱隊員充分認(rèn)識半音、全音、變化音等結(jié)構(gòu)。作品中有大量的變化音,需要逐步開展全音階、半音階、音階的技巧訓(xùn)練。從縱向看我們需要進(jìn)行和聲的訓(xùn)練,如引子開始四個聲部節(jié)奏、力度相同,旋律卻在不停地變化,通過變化音來呈現(xiàn)一種不和諧的音響效果從而抒發(fā)悲傷的情緒。音樂一直到第13小節(jié),進(jìn)行了八個聲部的輪唱構(gòu)成了九和弦的和聲效果。由于和弦的發(fā)聲形態(tài)是同時的、多聲部的,所以合唱隊員的輕聲演唱和互相聆聽是保證這一練習(xí)質(zhì)量的重要前提。因此我們在演唱這一段的過程中需要運(yùn)用弱聲高位的方式,既能控制氣息的穩(wěn)定又能聆聽其他合唱團(tuán)隊員在演唱過程中音色的融合。主題由男低音聲部和男高音聲部以副旋律的形式開始,主旋律由女低音擔(dān)任,男生兩個聲部在旋律上進(jìn)行呼應(yīng),在音準(zhǔn)訓(xùn)練的過程中需要建立音的高度感。例如五度、四度、大二度、小二度等,在心理上建立一個音高感,男低開頭的純五度,必須在演唱E音的同時已經(jīng)為到B音做好了準(zhǔn)備,并且要有五級臺階的跳躍高度感去進(jìn)行演唱。這是需要在音準(zhǔn)訓(xùn)練的過程中進(jìn)行不斷反復(fù)的練習(xí)達(dá)到的高度感,如果男低聲部的高度感一致的話聲部的音準(zhǔn)會十分準(zhǔn)確以及統(tǒng)一。第29小節(jié)女高一聲部的音高感必須十分清晰,需要平穩(wěn)地唱出純五度、純四度,不能有絲毫的偏高和偏低的傾向,需要平穩(wěn)地進(jìn)行演唱,女高二聲部旋律以三度為主,大三度需要更多的傾向性,如果張力不夠就會導(dǎo)致大三度偏低,小三度也需要穩(wěn)定但是有向里收縮的感覺。男生兩個聲部以八分音符跳音為主,呈現(xiàn)出撥弦樂器的音響效果,越密集的旋律對于音準(zhǔn)的要求越高。在這一段演唱的過程當(dāng)中我們需要以單聲部的音準(zhǔn)練習(xí)為主,如女高音聲部及男聲兩個聲部進(jìn)行旋律音準(zhǔn)的訓(xùn)練、女低音聲部進(jìn)行和聲音準(zhǔn)的訓(xùn)練,在此基礎(chǔ)上要增強(qiáng)團(tuán)員自身的音準(zhǔn)能力,增強(qiáng)聲部之間的融合性以及多聲部的合唱思維能力。 合唱的音準(zhǔn)需要更具樂曲的結(jié)構(gòu)、旋律的走向、邏輯重音以及和聲、氣息等因素才能完整地達(dá)到。在演繹作品之前指揮一定要在旋律音準(zhǔn)、和聲音準(zhǔn)上不斷地練習(xí),對所有的音高要有音高感和傾斜感,演唱前需要在腦海里構(gòu)成音階的走向,只有達(dá)到統(tǒng)一音準(zhǔn)的訓(xùn)練才能演唱準(zhǔn)確。 四、結(jié)論 通過《綠衣》這首作品的詩章句的辨析以及演唱作品上的分析可見,解讀《詩經(jīng)》原意不能僅僅從字面出發(fā),通過了解詩歌的結(jié)構(gòu)、本意等進(jìn)行全方位的剖析,這樣才能更好地將作品的情緒和含義表達(dá)出來。 無伴奏合唱作品的排練是建立在對其藝術(shù)特征充分認(rèn)知的基礎(chǔ)上進(jìn)行的,這首作品在音準(zhǔn)、節(jié)奏、力度等方面有一定的難度,對合唱團(tuán)隊員的音準(zhǔn)、咬字吐字、氣息、發(fā)聲技巧等也有更高的要求。因此本文在實際排練的過程中進(jìn)行分析,如氣息的運(yùn)用、力度的轉(zhuǎn)換、吐字咬字的技術(shù)以及音準(zhǔn)的訓(xùn)練。作為指揮需要做一系列的案頭工作,在學(xué)習(xí)合唱知識的同時對《詩經(jīng)》以及其他古詩詞等作品進(jìn)行深入的探究,不斷地實踐中國無伴奏合唱提升其藝術(shù)素養(yǎng),幫助人們提高藝術(shù)的認(rèn)知、音樂的審美,并以跨學(xué)科教學(xué)的模式更全面地培養(yǎng)學(xué)生對中國文學(xué)的了解。 (作者單位:長沙學(xué)院)