以問題情境驅動科學探究培養高中生物理學科核心素養

摘 要:問題情境是開展科學探究的有效載體,在以問題情境驅動科學探究進而培養高中生的物理學科核心素養時,教師應基于教材分析、學情分析創設問題情境,引導學生經歷發現問題、提出猜想、驗證猜想等科學探究過程,并在這一過程中形成物理觀念,發展科學思維,增強科學態度與責任,培養物理學科核心素養。

關鍵詞:問題情境;科學探究;《動量定理》;高中物理;物理學科核心素養

中圖分類號:G63 文獻標識碼:A 文章編號:0450-9889(2024)14-0124-04

根據《普通高中物理課程標準(2017年版2020年修訂)》(以下簡稱《課程標準》),科學探究是指基于觀察和實驗提出物理問題、形成猜想和假設、設計實驗與制訂方案、獲取和處理信息、基于證據得出結論并作出解釋,以及對科學探究過程和結果進行交流、評估、反思的能力[1]5。科學探究與物理觀念、科學思維、科學態度和責任聯系緊密,教師組織開展科學探究活動,帶領學生切身體驗科學規律的建立過程,能很好地幫助學生形成物理觀念,發展科學思維,培養科學態度與責任。《課程標準》明確指出科學探究能力的培養,應滲透在物理教學的整個過程[1]51。教育較發達的美國、英國的高中課程標準都將科學探究能力作為重要培養目標[2],可見培養科學探究能力的重要性。

《課程標準》指出,物理規律的探究需要創設問題情境,學生從問題情境中提出問題、形成猜想,根據問題情境運用已有知識論證猜想,選擇符合情境要求的實驗裝置進行實驗,獲取客觀、真實的數據,通過對數據的分析形成關于物理規律的結論[1]52。可見,問題情境是開展科學探究的有效載體,科學探究要以問題情境為依托,高質量的問題情境能有效地驅動科學探究,發展核心素養。

本文以人教版普通高中教科書物理選擇性必修第一冊第一章的《動量定理》教學為例,探討如何創設問題情境驅動科學探究,進而培養學生的物理學科核心素養。

一、教學分析

(一)教材分析

《課程標準》對動量定理學習的要求很高,屬于理解層次。教材引導學生在恒力作用下,從牛頓第二定律推導出動量定理,然后用微元法推廣到變力作用的情況,最后引導學生運用動量定理分析生活中的敲擊和緩沖問題。動量定理反映了力在時間上的積累效果,為解決力學問題提供了新的路徑,對發展學生的運動與相互作用觀念、完善學生的知識體系、開闊學生解決問題的思路等十分有益,動量定理同時也是學習動量守恒定律的重要基礎。

(二)學情分析

本節課的授課對象是高二年級學生。學生已經學習了勻變速直線運動規律、牛頓第二定律、動量概念等,同時經過一年半的高中物理學習,學生具備一定的思維能力和論證能力。另外,高二年級學生有較為豐富的生活經歷,對教材提到的打擊、緩沖現象比較熟悉。但是,學生的實驗能力和模型構建能力較差,所以教師在實驗驗證和定理運用這兩個環節要做好鋪墊。

(三)核心素養目標及重難點

根據《課程標準》要求“通過理論推導和實驗,理解動量定理和動量守恒定律,能用其解釋生產生活中的有關現象”[1]24,筆者將本節課的核心素養目標確定為三個方面:一是創設情境提出問題,激發思考,形成猜想,進行科學論證、實驗驗證等科學探究活動,沉浸式學習動量定理的內容,培養學生的科學探究能力和科學思維;二是通過辨析牛頓第二定律、動量定理和動能定理,加深學生對物理規律的認識,發展學生的運動與相互作用觀,完善學生的物理觀念;三是通過引導學生運用動量定理對生產生活中的緩沖和打擊等現象進行定性分析和定量計算,培養學生的科學思維,認識科學的本質以及科學、技術、社會、環境的關系。

本節課的重點是通過科學探究學習動量定理,難點是利用動量定理分析緩沖和打擊現象。科學探究活動可以深化學生對定理內容的理解,有助于突破定理應用這一難點。

二、教學過程

教師在課前準備好氣墊導軌、光電門、數字計時器、學生用科學計算器,以及三個蹦極模型、10元面值紙幣和兩節5號干電池。根據物理規律形成過程、《課程標準》要求以及學生認知規律,教師創設六個問題情境將本節課的教學過程設計成六個環節,以問題情境驅動學生用科學探究的方式學習動量定理。

環節一:創設情境,激發好奇心,導入新課

教師播放一段視頻:雞蛋從30米高空落下來,砸穿了彩鋼板。全場嘩然。教師幽默地說:“看完視頻,同學們有什么感想?我認為這是一個十分優秀的雞蛋,脆弱的它居然懂得巧用物理知識砸穿彩鋼板!同學們知道是什么知識嗎?我們這節課就來學習這個知識。”

【設計意圖】在學生看來,生活中的雞蛋易碎易裂,十分脆弱,但高空落下來的雞蛋竟能產生巨大沖力,砸穿了彩鋼板。視頻畫面與生活認知產生了巨大沖突,這個沖突有效地激發了學生的好奇心和求知欲,同時讓學生認識到高空拋物的危害,增強學生將科學與社會、環境聯系起來的意識。

環節二:激發思考,提出問題,形成猜想

教師讓學生回想在超市里用力推購物車的情景。為了增強現場感,教師同時輕輕推動長木板上的小車。經過一段位移后車的動能發生了變化,這是力在空間上累積的效果,這就是動能定理的直觀表現。接著,教師引導學生從時間的角度來研究車的運動,讓學生想一想:將會看到什么樣的景象?能提出什么問題?引導學生提出“力在時間上的累積效應是什么”這一問題。

教材上的新知識對學生而言是未知的,對未知世界提出問題,需要具有批判精神和極強的創造力。教師稍留片刻給學生思考,啟發學生從動能定理的表達式尋找靈感。不少學生認為:力與力作用時間的乘積等于動量變化。

【設計意圖】基于觀察和實驗提出問題是科學探究的第一步。教師創設真實情境,讓學生發現問題、提出要探究的問題,并做出猜想,為后面科學探究指明了方向。與此同時,教師鼓勵學生從新的角度去看待舊的事物,創造性地提出問題并做出猜想,這對培養學生的創新能力和洞察力十分有益。

環節三:構建模型,論證猜想

教師引導學生構建模型,把抽象的物理問題和猜想轉化成物理過程和物理現象,以便進行科學論證。師生構建如圖1所示的模型:在光滑水平面上,木塊在水平拉力F作用下,經過Δt時間,其速度由v變為v′。論證:力與力作用時間的乘積等于動量變化量(FΔt=Δp)。

確定用什么理論對猜想進行論證對學生來說并非易事。教師根據學生的實際情況進行引導:牛頓運動定律是力學的基石,我們運用牛頓第二定律推導出了動能定理,現在我們能不能也從牛頓第二定律入手論證我們的猜想呢?

學生在教師的啟發引導下,運用牛頓第二定律和運動學規律進行如下論證。

在此過程中木塊做勻加速直線運動,其加速度為a=[v-vΔt],水平方向木塊只受拉力作用,由牛頓第二定律有F=ma=m[v-vΔt]=[mv-mvΔt]。將上式朝著猜想方向變形得FΔt=m[v]-mv。所以,猜想得證。

師生一起將論證過程推廣到存在摩擦力的情況,從而總結出結論:在某一個過程中,物體所受合力與合力作用時間的乘積等于物體的動量變化量。

【設計意圖】教師引導學生構建模型,論證猜想,培養學生的模型構建、科學推理、科學論證等科學思維。

環節四:實踐出真知,驗證猜想

物理學是以實驗為基礎的學科,理論探究得出的結論要經得起實驗的檢驗。接下來教師設計以下實驗情境引導學生驗證結論。

實驗目的:驗證表達式FΔt=mv[′]-mv。

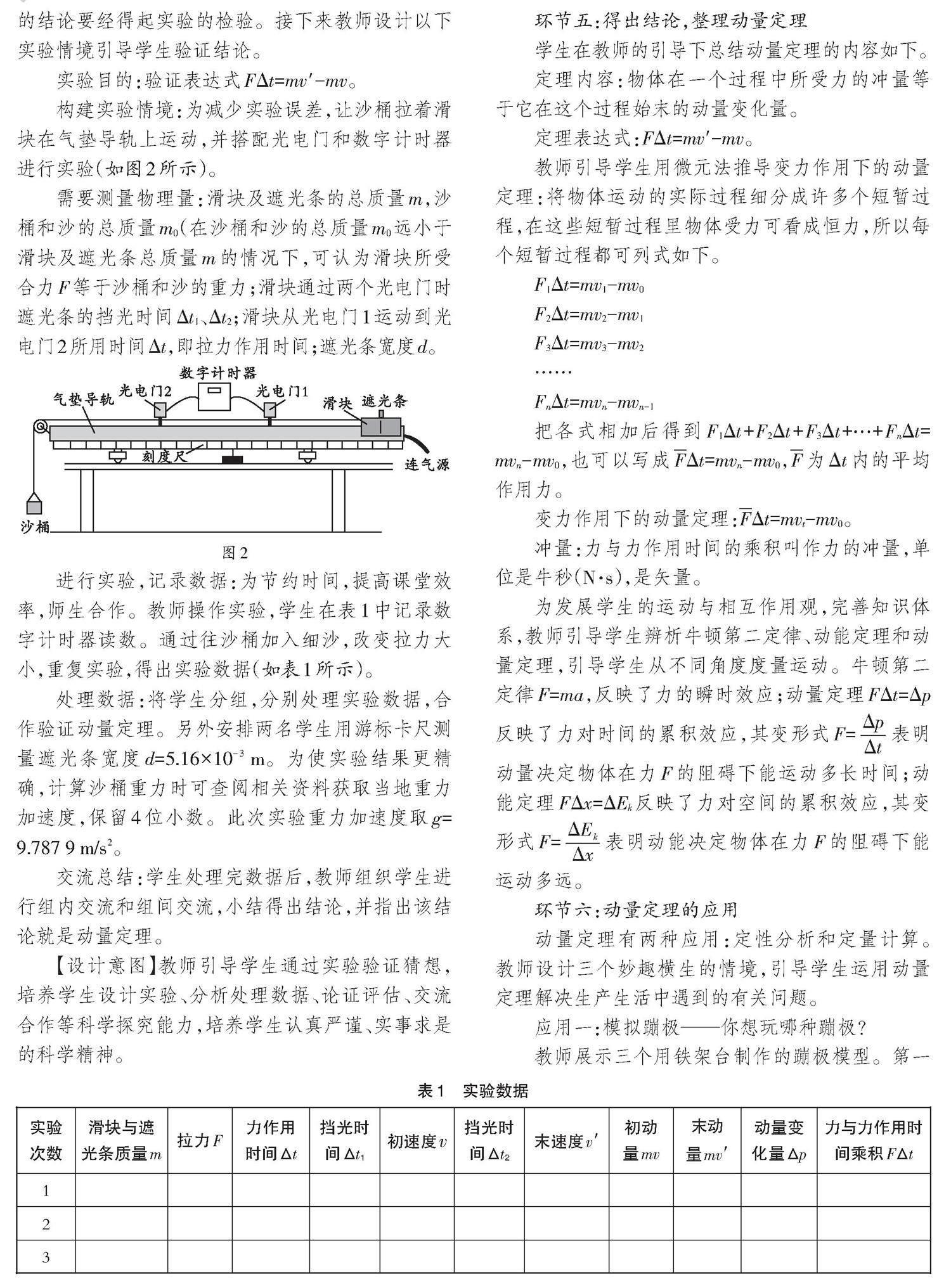

構建實驗情境:為減少實驗誤差,讓沙桶拉著滑塊在氣墊導軌上運動,并搭配光電門和數字計時器進行實驗(如圖2所示)。

需要測量物理量:滑塊及遮光條的總質量m,沙桶和沙的總質量m0(在沙桶和沙的總質量m0遠小于滑塊及遮光條總質量m的情況下,可認為滑塊所受合力F等于沙桶和沙的重力;滑塊通過兩個光電門時遮光條的擋光時間Δt1、Δt2;滑塊從光電門1運動到光電門2所用時間Δt,即拉力作用時間;遮光條寬度d。

圖2

進行實驗,記錄數據:為節約時間,提高課堂效率,師生合作。教師操作實驗,學生在表1中記錄數字計時器讀數。通過往沙桶加入細沙,改變拉力大小,重復實驗,得出實驗數據(如表1所示)。

處理數據:將學生分組,分別處理實驗數據,合作驗證動量定理。另外安排兩名學生用游標卡尺測量遮光條寬度d=5.16×10-3 m。為使實驗結果更精確,計算沙桶重力時可查閱相關資料獲取當地重力加速度,保留4位小數。此次實驗重力加速度取g=9.787 9 m/s2。

交流總結:學生處理完數據后,教師組織學生進行組內交流和組間交流,小結得出結論,并指出該結論就是動量定理。

【設計意圖】教師引導學生通過實驗驗證猜想,培養學生設計實驗、分析處理數據、論證評估、交流合作等科學探究能力,培養學生認真嚴謹、實事求是的科學精神。

環節五:得出結論,整理動量定理

學生在教師的引導下總結動量定理的內容如下。

定理內容:物體在一個過程中所受力的沖量等于它在這個過程始末的動量變化量。

定理表達式:FΔt=mv′-mv。

教師引導學生用微元法推導變力作用下的動量定理:將物體運動的實際過程細分成許多個短暫過程,在這些短暫過程里物體受力可看成恒力,所以每個短暫過程都可列式如下。

F1Δt=mv1-mv0

F2Δt=mv2-mv1

F3Δt=mv3-mv2

……

FnΔt=mvn-mvn-1

把各式相加后得到F1Δt+F2Δt+F3Δt+…+FnΔt=mvn-mv0,也可以寫成FΔt=mvn-mv0,F為Δt內的平均作用力。

變力作用下的動量定理:FΔt=mvt-mv0。

沖量:力與力作用時間的乘積叫作力的沖量,單位是牛秒(N·s),是矢量。

為發展學生的運動與相互作用觀,完善知識體系,教師引導學生辨析牛頓第二定律、動能定理和動量定理,引導學生從不同角度度量運動。牛頓第二定律F=ma,反映了力的瞬時效應;動量定理FΔt=Δp反映了力對時間的累積效應,其變形式F=[ΔpΔt]表明動量決定物體在力F的阻礙下能運動多長時間;動能定理FΔx=ΔEk反映了力對空間的累積效應,其變形式F=[ΔEkΔx]表明動能決定物體在力F的阻礙下能運動多遠。

環節六:動量定理的應用

動量定理有兩種應用:定性分析和定量計算。教師設計三個妙趣橫生的情境,引導學生運用動量定理解決生產生活中遇到的有關問題。

應用一:模擬蹦極——你想玩哪種蹦極?

教師展示三個用鐵架臺制作的蹦極模型。第一個用細線綁住槽碼,第二個用鐵絲綁住槽碼,第三個用松緊帶綁住槽碼。教師先問學生想玩用了哪種捆綁材質的蹦極,然后用木板托起三個槽碼同時釋放。結果第一個槽碼繃斷了細線,掉下去了;第二個槽碼瞬間停下;第三個槽碼緩沖后停下。教師幽默地說:第一個“人”下去上不來了;第二個“人”腰斷了,結果很不好;第三個“人”覺得很好玩,還想再玩一次。三個蹦極的結果天差地別,教師啟發學生用動量定理定性分析:在動量變化一定的情況下,動量變化用時越長,物體受力越小;反之,物體受力越大。前者叫緩沖,后者叫敲擊。最后教師讓學生舉出生活中的其他例子,如跳高時要鋪海綿墊、坐車要系安全帶、用鐵錘敲鐵釘等。

應用二:君子愛財取之有道——快速抽出用兩節干電池壓住的紙幣

教師將兩節5號干電池疊放在一起,壓住面值為10元的紙幣,讓學生抽出紙幣,而兩節干電池不倒下。學生踴躍參加游戲,但紛紛失敗。教師幽默地說:看來君子們未得道啊,請看我如何抽出。教師一手輕捏紙幣一端,一手伸出中指和食指快速敲擊紙幣,紙幣瞬間抽出,電池直立如初。最后教師啟發學生用動量定理分析原因:物體受力不變情況下,力作用時間越長,物體獲得動量變化量越大;反之,動量變化量越小。

應用三:計算分析脆弱的雞蛋為何威力巨大,解決課前問題

教師引導學生構建模型,進行理論估算。

把雞蛋下落近似看作自由落體運動,雞蛋下落30米獲得的速為v=[2gh]=[2×10×30][≈]24.5 m/s。

雞蛋高5 cm,將雞蛋破碎過程看成勻減速過程,所以雞蛋破碎用時即為與彩鋼板作用時間:t=[hv]=[hv2]=[2hv]=[2×0.0524.5][≈]0.0041 s。

雞蛋質量約為50 g,根據雞蛋破碎過程估算雞蛋所受沖力[F]=[0-mvt]=[0-0.05×24.50.004 1]≈-300 N。

教師引導學生繼續分析:根據牛頓第三定律可知,雞蛋對彩鋼板平均沖力大小約為300 N,這是平均沖力,意味著有沖力更大的情況存在,且這個力的受力面積很小,約為雞蛋的橫截面積,壓強很大,破壞力很強,所以雞蛋能砸穿彩鋼板。最后,教師嚴肅而有力地再三強調:高空拋物危害巨大,嚴禁高空拋物!

【設計意圖】通過設計三個有趣的動量定理應用情境,激發學生的學習興趣,培養學生的模型構建、科學推理、科學論證等能力,提升學生的科學思維素養,增強學生的社會責任感。

三、教學反思

本節課在情境創設、實驗探究以及課后延伸等方面都有亮點。下面結合具體教學過程進行分析。

一是情境盡可能貫穿教學全過程。本節課以“高空落蛋”問題情境激發學生的好奇心,接著轉向在超市推購物車的情境,引導學生提出問題、形成猜想,之后由推車情境構建物理模型論證猜想,然后師生合作設計實驗進行實驗驗證,形成結論,即動量定理,最后創設學生熟悉且極具趣味性的應用情境,引導學生運用動量定理解決實際問題。整節課以問題情境驅動科學探究,學生在探究過程中深化了運動與相互作用的觀念,培養了科學思維和科學探究能力,發展了核心素養。

二是教學設計理論探究和實驗探究并重。教材只安排了動量定理的理論推導,既沒有演示實驗又沒有學生實驗。而動量定理的教學是組織學生開展科學探究活動的絕佳機會,因此教師有必要深挖教材,參照物理規律建立的普遍過程,設計理論論證和實驗探究兩個教學環節,同時利用真實的實驗探究讓學生感受到動量定理是真實可信的,避免學生產生動量定理僅是牛頓第二定律的推論的錯誤認識,加深學生對動量定理的理解,為動量定理的應用打下堅實基礎。

三是教學后手要及時到位。本節課教學設計是以科學探究的形式學習動量定理的內容、運用定理分析生產生活中的簡單現象,而運用動量定理分析解決多過程問題、流體問題等較復雜的問題應當另外安排課時。

參考文獻

[1]中華人民共和國教育部.普通高中物理課程標準(2017年版2020年修訂)[M].北京:人民教育出版社,2020:5+24+51-52.

[2]廖伯琴.普通高中物理課程標準(2017年版2020年修訂)解讀[M].北京:高等教育出版社,2020:52.

(責編 劉小瑗)

作者簡介:羅光輝,1978年生,廣西賀州人,本科,一級教師,主要研究方向為高中物理教學。