培養實踐能力和創新精神的STEM項目設計

摘 要:STEM項目設計是以項目學習作為教學框架,整合STEM內容,通過問題驅動、跨學科融合和實驗探究來培養學生實踐能力和創新精神的教育方式。本文以“探究自行車變速原理”為例,通過“問卷調查,確定項目”“合作探究,獲得新知”“運用新知,解決問題”“角色體驗,內化遷移”“實踐體驗,學以致用”五個環節建構STEM項目設計教學模式,有效地培養學生的實踐能力和創新精神,提高學生學習的積極性和主動性。

關鍵詞:實踐能力;創新精神;STEM項目設計

新一輪基礎教育課程改革的目標是培養學生的核心素養。相比三維目標,核心素養更加強調實踐能力和創新精神。這是隨著科技發展和社會進步,保證學生將來能夠不斷適應新環境和新挑戰的必然要求。STEM教育是以科學(Science)、技術(Technology)、工程(Engineering)和數學(Mathematics)為基礎[1],通過實驗、探究、設計和制造等方式來培養學生的創新精神和實踐能力的教育方式,這與核心素養強調的實踐創新高度契合,為培養學生的核心素養提供了有效路徑。STEM項目設計是我國開展STEM教育的主要途徑之一,它以真實的問題為起點,強調新情境下問題的驅動和跨學科的融合,培養學生的創新意識;同時,以實驗探究為主線,強調創新與實踐,培養學生的創新技能;最終,以思維發展為目標,強調合作學習,培養學生的創新思維。[2]本文以人教版高中物理必修第二冊第六章“圓周運動”的教學為例,嘗試通過“探究自行車變速原理”的STEM項目設計達成“圓周運動”的教學目標,培養學生的實踐能力和創新精神。[3]

1 項目背景

“圓周運動”是典型的概念課,本章節教學的重點是線速度、角速度、周期和轉速等概念的建構及各物理量之間關系的掌握。教師應建構有積極意義的情境,通過問題引導學生建立這些概念。

自行車作為日常生活中環保、健康的交通工具,其變速功能使得騎行者可以根據路況、天氣等因素調整自行車的速度。這個神奇的變速功能是如何實現的呢?變速器變速原理正好是“圓周運動”的教學內容的一部分,因此,通過設立“探究自行車變速器原理”的STEM項目活動,學生不僅可以學習圓周運動相關知識,還能學習到技術、工程、數學等相關知識,從而在掌握知識的同時,解決實際問題,并培養他們解決問題的綜合能力。

2 項目目標與設計思路

STEM項目強調跨學科知識的融合。項目學習的目標不是單一的,而是要通過項目學習促使學生在科學、技術、工程和數學等多個領域的綜合能力和素養的提升。教師嘗試通過問題驅動,采用小組合作學習的方式,經歷“問卷調查,確定項目”“合作探究,獲得新知”“運用新知,解決問題”“角色體驗,內化遷移”“實踐體驗,學以致用”這五個環節,培養學生的實踐創新能力,提升學生的學科綜合素養。

2.1 問卷調查,確定項目

教師通過設置問卷調查,了解學生在騎行過程中的調速情況。這一舉措不僅能引導學生關注社會和生活實踐,培養他們的觀察力與分析問題的邏輯思維能力,還能引導學生利用網絡快速解決問題,進而提升他們的技術素養。

2.2 合作探究,獲得新知

學生通過探究圓周運動快慢的描述方式及各物理量之間的關系,建構線速度、角速度、周期、頻率和轉速的概念,并弄清它們的聯系,培養自身的科學探究和思維能力。

2.3 運用新知,解決問題

學生通過探究自行車變速器的工作原理,可以明確圓周運動中兩種典型傳動方式與自行車速度的關系,還培養了自身的科學探究能力和數學計算能力;通過探究擋位調節的方法,可以明確擋位調節與工程知識的關系,還培養了自身的工程素養。

2.4 角色體驗,內化遷移

教師指導學生通過角色體驗,運用圓周運動的相關知識設計未來自行車。這不僅可以發展學生的創新意識,培養學生的學科思維能力,還能培養學生的工程素養。

2.5 實踐體驗,學以致用

教師帶領學生探究修正帶的工作原理。這一過程不僅能培養學生運用知識解決問題的能力,還能培養學生的動手操作能力,養成實事求是的科學態度。[4]

3 項目實施

3.1 環節一:問卷調查,確定項目(課前準備)

驅動問題:在騎行過程中你會調擋嗎?(對高一年級全體學生開展網絡問卷調查)

【成果展示】

教師展示課前問卷調查結果,引導學生認識自行車的結構。

設計意圖:此問卷調查的主要目的是為了了解騎行者是否會在騎行過程中調整自行車的擋位,以及他們調整擋位的原因和目的。這個問題涉及騎行者的騎行技巧、對自行車性能的理解以及在實際騎行中的策略。教師通過設置問卷調查,幫助學生了解高一學生在騎行過程中的調擋情況;通過擴大問卷覆蓋的學生范圍,使得調查結果更具普遍性,教學更具針對性,更能激發學生探究的欲望。

3.2 環節二:合作探究,獲得新知

驅動問題1:自行車變速器示意圖如圖1所示,如何比較分別位于后輪、飛輪和牙盤上的A、B、C三點的運動快慢?

【成果展示】

通過轉動腳踏,觀察A、B、C三點的運動情況,比較它們的運動快慢。

第一,在相同的時間內,A點比B點通過的弧長更長,所以A點運動得快一些。

線速度(v):質點做圓周運動通過的弧長和所用時間的比值。定義式為v=ΔsΔt,單位是m/s。

第二,在相同的時間內,B點比C點轉過的角度大一些,所以B點轉動得快一些。

角速度(ω):半徑掃過的角度與其所用時間的比值。定義式為ω=ΔθΔt,單位是rad/s。

第三,B點比C點轉一圈所用的時間更短,所以B點轉動得快一些。

周期(T):做勻速圓周運動的物體轉動一周所用的時間。

第四,1min內B點比C點轉的圈數更多,所以B點轉動得快一些。

轉速(n):物體轉動的圈數與所用時間之比,單位是r/min或r/s。

頻率(f):做圓周運動的物體在單位時間(1s)內所轉過的圈數,單位是Hz。

設計意圖:結合教材內容通過探究活動,幫助學生建構線速度、角速度、周期、頻率和轉速的概念,形成物理觀念,培養學生的科學探究能力。

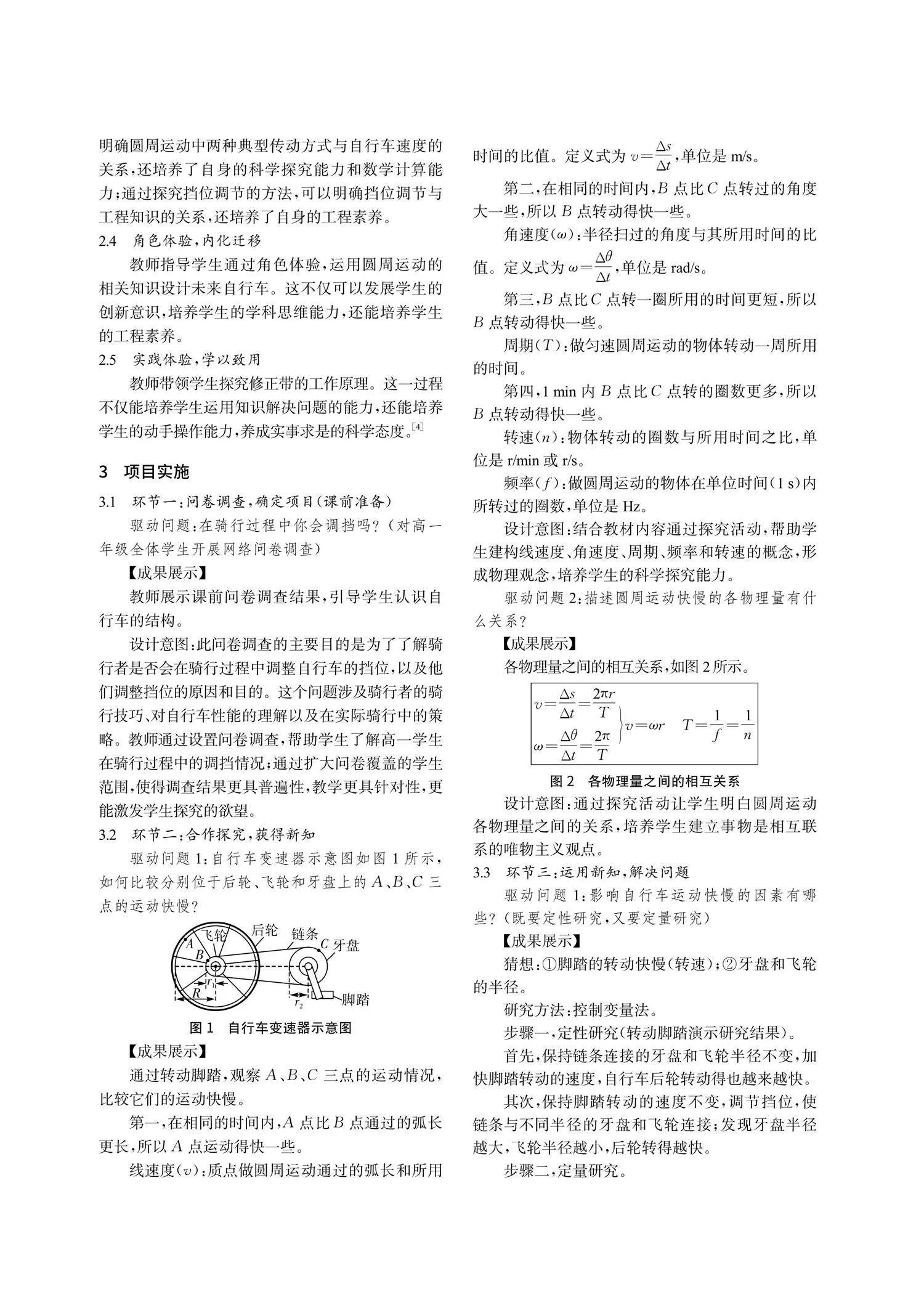

驅動問題2:描述圓周運動快慢的各物理量有什么關系?

【成果展示】

各物理量之間的相互關系,如圖2所示。

v=ΔsΔt=2πrT

ω=ΔθΔt=2πTv=ωr T=1f=1n

設計意圖:通過探究活動讓學生明白圓周運動各物理量之間的關系,培養學生建立事物是相互聯系的唯物主義觀點。

3.3 環節三:運用新知,解決問題

驅動問題1:影響自行車運動快慢的因素有哪些?(既要定性研究,又要定量研究)

【成果展示】

猜想:①腳踏的轉動快慢(轉速);②牙盤和飛輪的半徑。

研究方法:控制變量法。

步驟一,定性研究(轉動腳踏演示研究結果)。

首先,保持鏈條連接的牙盤和飛輪半徑不變,加快腳踏轉動的速度,自行車后輪轉動得也越來越快。

其次,保持腳踏轉動的速度不變,調節擋位,使鏈條與不同半徑的牙盤和飛輪連接;發現牙盤半徑越大,飛輪半徑越小,后輪轉得越快。

步驟二,定量研究。

設腳踏轉速為n2,牙盤半徑為r2,盤沿的線速度大小為v2,輪齒個數為N2;飛輪半徑為r1,輪沿的線速度大小為v1,轉速為n1,輪齒個數為N1;自行車后輪半徑為R,盤沿的線速度大小為v,轉速為n。

因為腳踏和牙盤是同軸轉動,在相同的時間內轉過的角度相同,所以二者轉速相同,均為n2。

因為飛輪和牙盤通過鏈條相連,所以在不打滑的情況下,在相同的時間內它們通過的路程相同,它們的線速度大小相同,v1=v2。

因為飛輪和后輪共同繞后輪軸轉動,所以它們轉速相同,n1=n。

因為牙盤和飛輪是通過鏈條連接的,所以牙盤和飛輪上的每一個輪齒大小都相同,設輪齒寬度為d,可知2πr1=N1d,2πr2=N2d,再根據v=ωr,ω=2πn,解得n=n1=r2r1n2=N2N1n2=Nn2設N=N2N1,為齒比,v=2πn2NR。

討論:①N一定時,n與n2成正比,即腳踏轉動越快,后輪轉動也越快;②n2一定時,n與N成正比,齒比越大,即牙盤與飛輪的半徑比越大,后輪轉動就越快。齒比具有特殊的物理意義,可通過牙盤轉速和齒比表示后輪的轉動快慢。例如牙盤齒數為36,飛輪齒數為15,則齒比為2.4,表示牙盤轉動1圈,后輪轉動2.4圈。

設計意圖:讓學生經歷從初步猜想到深入定性研究,再到定量研究的完整探究過程,認識自行車變速器的結構,掌握皮帶傳動和同軸轉動的特點,成功推導出自行車前進速度的數學表達式。力圖通過這一過程培養學生的科學探究能力,有效提升學生的科學素養。

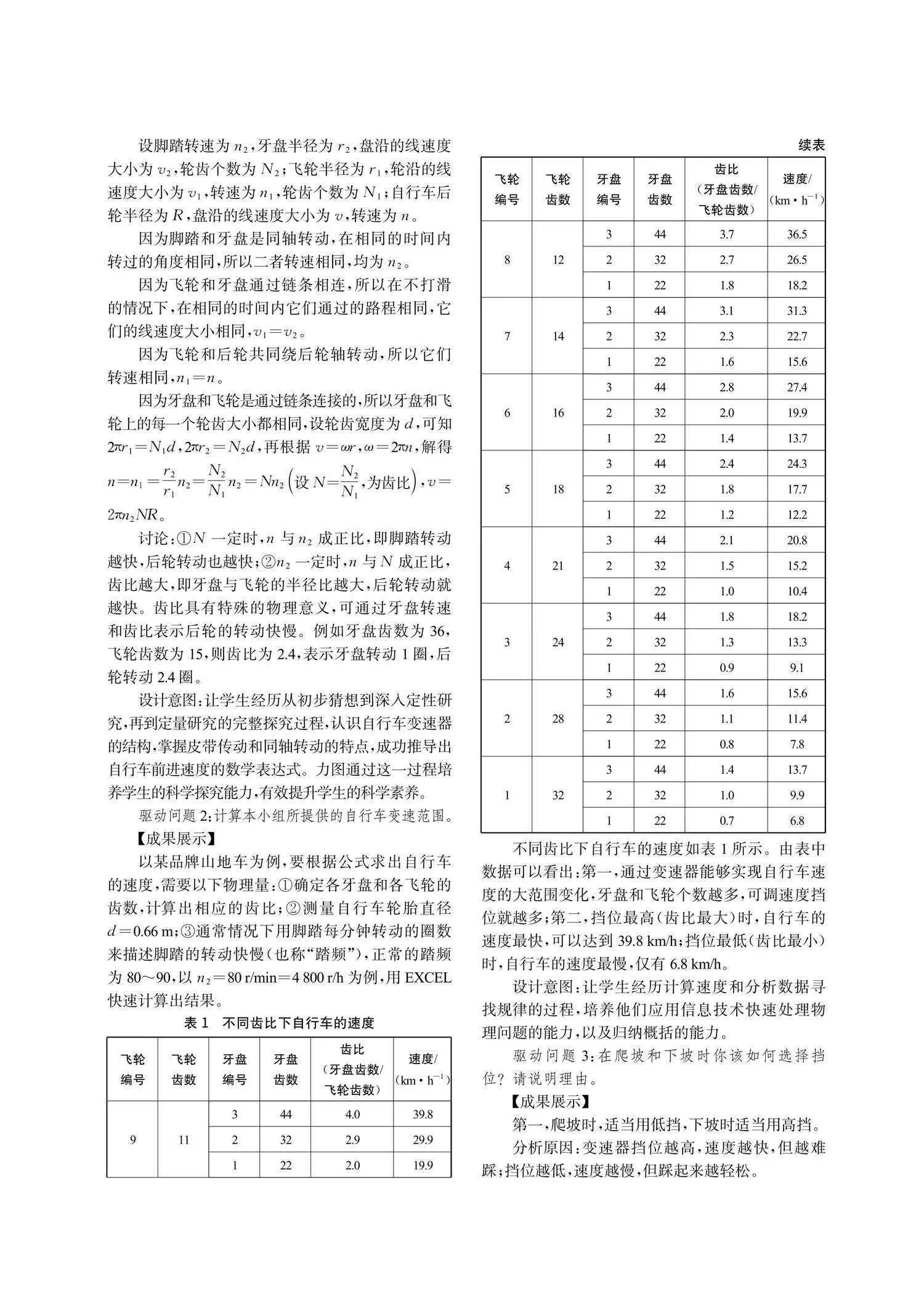

驅動問題2:計算本小組所提供的自行車變速范圍。

【成果展示】

以某品牌山地車為例,要根據公式求出自行車的速度,需要以下物理量:①確定各牙盤和各飛輪的齒數,計算出相應的齒比;②測量自行車輪胎直徑d=0.66m;③通常情況下用腳踏每分鐘轉動的圈數來描述腳踏的轉動快慢(也稱“踏頻”),正常的踏頻為80~90,以n2=80r/min=4800r/h為例,用EXCEL快速計算出結果。

不同齒比下自行車的速度如表1所示。由表中數據可以看出:第一,通過變速器能夠實現自行車速度的大范圍變化,牙盤和飛輪個數越多,可調速度擋位就越多;第二,擋位最高(齒比最大)時,自行車的速度最快,可以達到39.8km/h;擋位最低(齒比最小)時,自行車的速度最慢,僅有6.8km/h。

設計意圖:讓學生經歷計算速度和分析數據尋找規律的過程,培養他們應用信息技術快速處理物理問題的能力,以及歸納概括的能力。

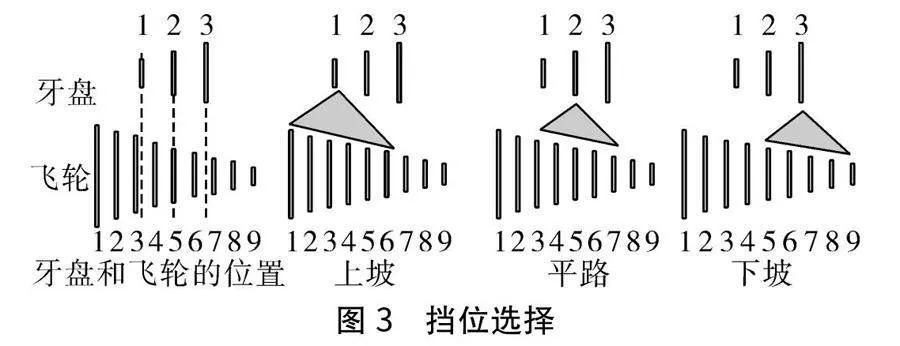

驅動問題3:在爬坡和下坡時你該如何選擇擋位?請說明理由。

【成果展示】

第一,爬坡時,適當用低擋,下坡時適當用高擋。

分析原因:變速器擋位越高,速度越快,但越難踩;擋位越低,速度越慢,但踩起來越輕松。

第二,要避免飛輪偏離牙盤中心線太遠。

分析原因:牙盤和飛輪中心線幾乎都不在一條直線上。當飛輪偏離牙盤中心線越遠時,鏈條的傾斜度越大,這樣不僅容易導致鏈條打滑,還會導致摩擦力的增大,加劇磨損。

綜上所述,擋位選擇的原則如圖3所示。

設計意圖:指導學生從速度、省力和磨損三個角度,運用物理學和工程學的知識探究擋位選擇的原則,培養學生從多角度思考問題的能力,提升學生的科學思維能力和工程素養。

3.4 環節四:角色體驗,內化遷移

驅動問題:假如你是一名工程師,如何進一步改進自行車?

【成果展示】

在保證省力和提速的前提下,優化自行車的方案包括:①為了通過增大齒比提高速度,可以適當地增加牙盤半徑;②為了減小鏈條與牙盤和飛輪之間的磨損,可以采用兩種措施,其一是增加牙盤厚度并適當減小飛輪厚度,以縮小兩者的中心線的距離;其二是給牙盤安裝滑輪裝置,使其可以左右滑動,從而減小牙盤和飛輪中心線之間的距離。

設計意圖:通過角色體驗,評價學生對知識的掌握程度,激發學生的創新意識和探究未知世界的激情,提升他們的工程素養。

3.5 環節五:實踐體驗,學以致用

驅動問題:拆解修正帶,明確其工作原理(課外拓展)。

設計意圖:通過探究活動,深化學生對圓周運動知識的理解,并培養他們動手操作的能力,養成事實求是的科學態度。

4 項目評估

本項目的評估將包括以下幾個方面:學生的觀察力、實驗能力、數據分析能力、團隊協作能力,以及對自行車變速原理的理解和應用能力。此外,教師還對學生在創新設計環節中的表現進行評估。

5 項目設計反思

本項目設計通過創設問卷調查發現問題,提出了“探究自行車變速原理”的項目主題。教師基于STEM理念給學生布置了一系列的驅動任務,讓學生經歷了認識機械構造、探究變速原理、學會科學調速、優化變速系統、剖析修正帶工作原理的項目過程,使學生掌握了圓周運動的核心知識,解決了“學生不會調速”的問題。在這個過程中,教師通過“問卷調查,確定項目”激發學生的探索欲望,培養他們的創造興趣和創造動機;通過“合作探究,獲得新知”引導學生進行科學實驗探究,提高他們的創新實驗能力;通過“運用新知,解決問題”培養學生的工程思維和技術技能,為創新實踐打基礎;通過“角色體驗,內化遷移”向學生滲透科技價值理念,培養他們的批判思維和質疑精神;通過“實踐體驗,學以致用”引導學生進行知識的遷移和應用,培養學生的實踐能力。

參考文獻

[1]劉芮,王明霄. 基于分科教學制度的物理STEM項目設計[J]. 廣西物理,2024,45(1):62-64.

[2]段煉,張靜. 基于STEM教育模式的高中物理教學設計——以“生活中的圓周運動”為例[J]. 物理教師,2018,39(5):13-15.

[3]甘闊海. 培養中學生創新精神和實踐能力的研究[J]. 新課程(中),2018(4):30.

[4]吳金花. 基于STEAM理念下培養初中生物理創新能力的策略研究[D]. 揚州:揚州大學,2022:1-91.