參與式教學(xué)法聯(lián)合情景模擬教學(xué)法在放射科實(shí)習(xí)醫(yī)師帶教中的價(jià)值分析

徐天同

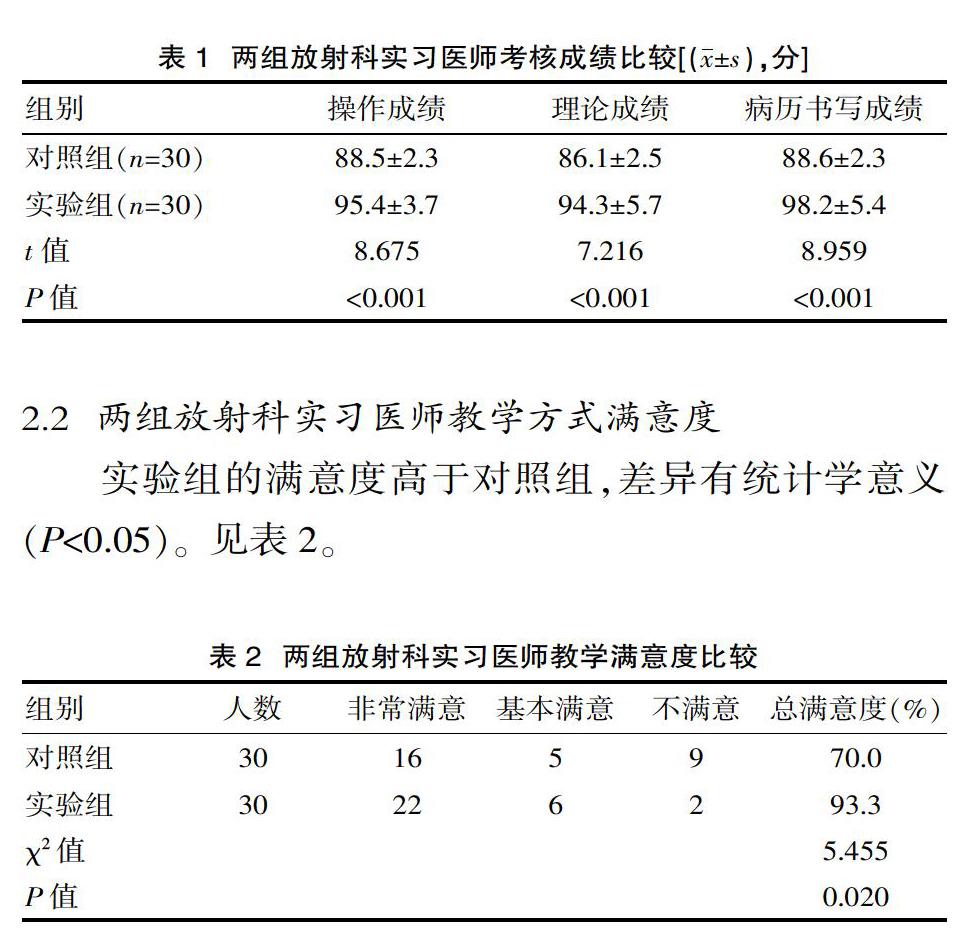

[摘要] 目的 分析參與式教學(xué)法聯(lián)合情景模擬教學(xué)法在放射科實(shí)習(xí)醫(yī)師帶教中的價(jià)值。方法 在該院放射科室中選取2016年10月—2019年10月共60名實(shí)習(xí)醫(yī)師作為此次研究對(duì)象,以電腦隨機(jī)分為對(duì)照組和實(shí)驗(yàn)組。對(duì)照組實(shí)習(xí)醫(yī)師采用常規(guī)教學(xué)方法,實(shí)驗(yàn)組實(shí)習(xí)醫(yī)師采取參與式教學(xué)法聯(lián)合情景模擬教學(xué)法教學(xué)。比較兩組實(shí)習(xí)醫(yī)師的考核成績(jī)和實(shí)習(xí)醫(yī)師對(duì)教學(xué)方法的滿意度。結(jié)果 實(shí)驗(yàn)組實(shí)習(xí)醫(yī)師的考核成績(jī)高于對(duì)照組實(shí)習(xí)醫(yī)師,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05);實(shí)驗(yàn)組實(shí)習(xí)醫(yī)師的滿意度高于對(duì)照組實(shí)習(xí)醫(yī)師,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。結(jié)論 在放射科室中采用參與式教學(xué)法聯(lián)合情景模擬教學(xué)法對(duì)實(shí)習(xí)醫(yī)師進(jìn)行教學(xué),可以提高實(shí)習(xí)醫(yī)師的考核成績(jī)和相應(yīng)技能,提高實(shí)習(xí)醫(yī)師對(duì)教學(xué)方式的滿意度。

[關(guān)鍵詞] 參與式教學(xué)法;情景模擬教學(xué)法;實(shí)習(xí)醫(yī)師;帶教;放射科

[中圖分類號(hào)] R4 [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼] A [文章編號(hào)] 1672-5654(2020)09(c)-0117-03

[Abstract] Objective To analyze the value of participatory teaching method combined with scenario simulation teaching method in the teaching of radiologists. Methods A total of 60 interns from October 2016 to October 2019 were selected from the radiology department of the hospital as the subjects of this study. They were randomly divided, namely the control group and the experimental group. The interns in the control group used conventional teaching methods, and the interns in the experimental group used participatory teaching methods combined with scenario simulation teaching methods. Compare the appraisal results of the two groups of interns and their satisfaction with the teaching methods. Results The appraisal scores of interns in the experimental group were higher than those in the control group, the difference was statistically significant(P<0.05); the satisfaction of interns in the experimental group was higher than that of the control interns, the difference was statistically significant(P<0.05). Conclusion Using participatory teaching method combined with scenario simulation teaching method to teach interns in the radiology department can improve the appraisal results and corresponding skills of the interns, and increase the satisfaction of the interns with the teaching method.

[Key words] Participatory teaching method; Situational simulation teaching method; Intern; Teaching; Radiology

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,患者對(duì)健康的需求也越來(lái)越高,醫(yī)學(xué)行業(yè)越來(lái)越精細(xì)化[1]。在實(shí)際的醫(yī)院工作中,放射科是一個(gè)為患者做檢查的部門,很多的疾病不能從表面判斷患者的病情,部分疾病即使能夠觀察出和判斷,也需要采用放射科拍片的方式確診,因此臨床放射科的拍片可以方便對(duì)病情的診斷,對(duì)醫(yī)院的運(yùn)行和治療有重要的意義[2]。但是在臨床的放射科工作中,也可以看到實(shí)習(xí)的醫(yī)師在操作方面往往不如經(jīng)驗(yàn)豐富的老師傅,部分放射科的實(shí)習(xí)醫(yī)師在工作崗位時(shí)間短,工作效率不高,這是由于當(dāng)前的放射科實(shí)習(xí)醫(yī)師帶教方法仍然不夠完善,而放射科需要學(xué)習(xí)的知識(shí)多、任務(wù)重,對(duì)實(shí)習(xí)醫(yī)師的知識(shí)和操作要求高,因此在臨床的放射工作中,特別是實(shí)習(xí)醫(yī)師,在傳統(tǒng)的帶教模式下,仍然存在著知識(shí)掌握不清,操作不夠熟練的問(wèn)題[3]。臨床實(shí)際操作與理論的學(xué)習(xí)是有一定的區(qū)別,怎樣提高放射科實(shí)習(xí)醫(yī)師對(duì)工作的熱情,讓放射科實(shí)習(xí)醫(yī)師在工作中學(xué)到更多的知識(shí),讓實(shí)習(xí)醫(yī)師在工作中盡早掌握CT和MRI影響診斷,應(yīng)用兩種診斷在患者的治療中,知曉診斷的原理和依據(jù),提升實(shí)習(xí)醫(yī)師的業(yè)務(wù)能力和綜合素養(yǎng),是當(dāng)前放射科實(shí)習(xí)醫(yī)師帶教的一大難題[4-5]。有研究指出[6],采用參與式教學(xué)法結(jié)合情景模擬教學(xué)法,有助于引導(dǎo)教師向放射科實(shí)習(xí)生傳授更好的理論知識(shí)和操作要求,也能及時(shí)溝通和答疑,有利于提高實(shí)習(xí)生對(duì)操作和理論知識(shí)的掌握。該文選取2016年10月—2019年10月在該院放射科實(shí)習(xí)的60名實(shí)習(xí)生為研究對(duì)象。分析參與式教學(xué)法聯(lián)合情景模擬教學(xué)法在放射科實(shí)習(xí)醫(yī)師帶教中的價(jià)值,報(bào)道如下。

1? 資料與方法

1.1? 一般資料

選取在該院放射科實(shí)習(xí)的60名實(shí)習(xí)生為研究對(duì)象,采用計(jì)算機(jī)隨機(jī)方法分為對(duì)照組和實(shí)驗(yàn)組。實(shí)驗(yàn)組男17人,女13人;年齡18~22歲,平均年齡(19.25±1.1)歲。對(duì)照組男性18人,女性12人;年齡18~23歲,平均年齡(19.6±2.3)歲。差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05)。以及入選標(biāo)準(zhǔn)[7]:該院放射科實(shí)習(xí)生;經(jīng)實(shí)習(xí)生同意,告知實(shí)習(xí)生研究的意義;心理和精神方面正常。排除標(biāo)準(zhǔn):視聽(tīng)障礙;身體或精神殘疾。該研究經(jīng)該院倫理委員會(huì)批準(zhǔn)。

1.2? 方法

兩組教師都進(jìn)行為期4周的教學(xué)。對(duì)照組教師采用常規(guī)帶教方法講授放射科知識(shí),采取每天實(shí)習(xí)醫(yī)師跟著醫(yī)師的方式學(xué)習(xí),在工作中講解知識(shí),實(shí)習(xí)醫(yī)師記錄重點(diǎn)知識(shí)的方法進(jìn)行帶教。實(shí)驗(yàn)組采用參與式教學(xué)法聯(lián)合情景模擬教學(xué)法帶教,將4周劃分為四個(gè)階段,每個(gè)階段有每個(gè)階段的教學(xué)內(nèi)容。在第1周和第一階段,老師的重點(diǎn)是傳授放射科的理論知識(shí),并通過(guò)自己簡(jiǎn)潔的語(yǔ)言傳達(dá)書的內(nèi)容或者制作相應(yīng)的PPT對(duì)知識(shí)理論進(jìn)行總結(jié),不斷增強(qiáng)實(shí)習(xí)醫(yī)師對(duì)放射科理論知識(shí)的理解和記憶,并基于教授的知識(shí)就護(hù)理中的工作提出問(wèn)題讓實(shí)習(xí)醫(yī)師思考;第2周,第二階段,首先對(duì)第1周的放射學(xué)理論知識(shí)進(jìn)行總結(jié),幫助實(shí)習(xí)生復(fù)習(xí)自己沒(méi)有掌握和遺忘的知識(shí),然后實(shí)習(xí)生老師提出的問(wèn)題進(jìn)行回答并與導(dǎo)師討論,教師講解案例和案例中使用的操作,并做出點(diǎn)評(píng);在第3周,第三階段,仍然是復(fù)習(xí)第2周的知識(shí)和技能,并進(jìn)行臨床放射學(xué)工作,教師帶領(lǐng)學(xué)生到放射科患者的領(lǐng)域進(jìn)行放射拍片,實(shí)習(xí)生根據(jù)學(xué)習(xí)的情況和教師講解的知識(shí)和方法為患者進(jìn)行拍攝,教師實(shí)時(shí)指出操作中存在的問(wèn)題,訓(xùn)練他們發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,指出操作中的錯(cuò)誤并相互糾正的能力;第4周是總結(jié)和總復(fù)習(xí)的時(shí)期。在此期間,放射科實(shí)習(xí)生可以向老師咨詢過(guò)去3周的困惑和不理解,老師及時(shí)回答和解決問(wèn)題。同時(shí),他們可以在老師的指導(dǎo)下,繼續(xù)為臨床放射科患者拍照。在教學(xué)結(jié)束后,實(shí)習(xí)醫(yī)師應(yīng)上交一份實(shí)習(xí)報(bào)告,其中要有案例和工作使用的手段和方法[8]。

1.3? 觀察指標(biāo)

兩組實(shí)習(xí)醫(yī)師都進(jìn)行統(tǒng)一的考核,觀察并記錄兩組放射科實(shí)習(xí)生的評(píng)估成績(jī),包括理論結(jié)果、操作成績(jī)和病歷書寫成績(jī)[9]。要求學(xué)員填寫教學(xué)滿意度調(diào)查表。教學(xué)滿意度調(diào)查,滿分100分,<60分不滿意,60~90分基本滿意,>90分非常滿意。教學(xué)滿意率=(非常滿意學(xué)生數(shù)+基本滿意學(xué)生數(shù))/該組學(xué)生數(shù)×100.0%。

1.4? 統(tǒng)計(jì)方法

采用SPSS 20.00統(tǒng)計(jì)學(xué)軟件處理相關(guān)數(shù)據(jù),計(jì)量資料以(x±s)表示,組間比較采用t檢驗(yàn);計(jì)數(shù)資料以[n(%)]表示,組間比較采用χ2檢驗(yàn),P<0.05為差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。

2? 結(jié)果

2.1? 兩組放射科實(shí)習(xí)醫(yī)師考核成績(jī)

2.2? 兩組放射科實(shí)習(xí)醫(yī)師教學(xué)方式滿意度

3? 討論

近年來(lái)人們對(duì)自身的健康愈發(fā)重視,放射科是一個(gè)會(huì)接觸很多重癥患者的科室,患者和主治醫(yī)師近年來(lái)對(duì)放射科需求有所提高,都需要更加專業(yè)的拍片技術(shù)和清晰的圖像方便治療[10-11]。臨床放射科的中,存在著大量的重癥患者,這就要求醫(yī)師提高專業(yè)水平,增加知識(shí)儲(chǔ)備,優(yōu)化護(hù)理方法。從源頭上講,即注重培養(yǎng)實(shí)習(xí)生,無(wú)疑是最直接、最實(shí)際、最有效的途徑[12]。在放射科實(shí)習(xí)醫(yī)生正式進(jìn)入崗位之前,有必要對(duì)他們進(jìn)行培訓(xùn)。醫(yī)院不同于其他行業(yè),理論知識(shí)與實(shí)際使用操作有較大的區(qū)別,實(shí)習(xí)結(jié)束后,放射學(xué)實(shí)習(xí)生可以學(xué)習(xí)臨床理論知識(shí),而不是從書本上學(xué)習(xí)臨床經(jīng)驗(yàn)。另外,在幾個(gè)月的實(shí)習(xí)期間,他們將有機(jī)會(huì)實(shí)踐和適應(yīng)自己,從而提高他們的專業(yè)素質(zhì)和綜合能力[13]。傳統(tǒng)的護(hù)理理論和針對(duì)實(shí)際的教學(xué)方法,教師主要采用教學(xué)本身的理論和經(jīng)驗(yàn),基本上是一種填鴨式的教學(xué)方法,實(shí)習(xí)生只能被動(dòng)地接受知識(shí)[14]。實(shí)際在放射科的實(shí)際教學(xué)中效果不佳[15]。實(shí)習(xí)生認(rèn)為這種教學(xué)方法與他們?cè)趯W(xué)校接受的教育相似,因此他們普遍不滿意這種教學(xué)方法[16]。參與式教學(xué)法結(jié)合情景模擬教學(xué)法已應(yīng)用于放射科實(shí)習(xí)生的培訓(xùn)[17-18]。將實(shí)習(xí)階段分為4周,將放射科一個(gè)月的實(shí)習(xí)分為4周,從理論到模擬教師演示和案例教學(xué),再到實(shí)際動(dòng)手操作、教師批改、學(xué)生案例總結(jié)等循序漸進(jìn)的教學(xué),可以有效地提高教學(xué)效果。在該研究結(jié)果中,實(shí)驗(yàn)組放射學(xué)實(shí)習(xí)生的評(píng)估得分均高于對(duì)照組(P<0.05)。這表明采用教學(xué)法聯(lián)合情景模擬教學(xué)法可以有效提升實(shí)習(xí)醫(yī)師的成績(jī)。實(shí)驗(yàn)組放射科實(shí)習(xí)醫(yī)師的滿意度高于對(duì)照組放射科實(shí)習(xí)醫(yī)師滿意度(P<0.05),這與趙麗等[17]的相似研究中的采用情景模擬教學(xué)后實(shí)習(xí)醫(yī)師的滿意度(93.23%)更高的研究結(jié)果一致。

綜上所述,在放射科室中采用參與式教學(xué)法聯(lián)合情景模擬教學(xué)法對(duì)實(shí)習(xí)醫(yī)師進(jìn)行教學(xué),可以提高實(shí)習(xí)醫(yī)師的考核成績(jī)和相應(yīng)技能,提高實(shí)習(xí)醫(yī)師對(duì)教學(xué)方式的滿意度,參與式教學(xué)法聯(lián)合情景模擬教學(xué)法在臨床中對(duì)放射科實(shí)習(xí)醫(yī)師的帶教中具有應(yīng)用價(jià)值。

[參考文獻(xiàn)]

[1]? 趙平,曹廷華,彭蘭蘭.情景模擬結(jié)合PDCA循環(huán)在放射科新入職人員培訓(xùn)中的實(shí)踐[J].中華醫(yī)學(xué)教育探索雜志,2019, 18(7):738-741

[2]? 彭嫻婧,龍學(xué)穎,肖巨雄,等.中國(guó)香港放射科住院醫(yī)師培訓(xùn)制度簡(jiǎn)介及啟示[J].中國(guó)畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育,2018,2(4):286-289,296.

[3]? 殷茜,杜滂,李剛鋒,等.影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)專業(yè)住院醫(yī)師培訓(xùn)中的中美差異與啟示[J].實(shí)用放射學(xué)雜志,2018,34(1):142-144.

[4]? 楊娟,吳奇華,黃玲莉,等.影像專業(yè)實(shí)習(xí)帶教經(jīng)驗(yàn)分享[J].科學(xué)咨詢,2019(13):49-50.

[5]? 韋璐,劉鐵軍,肖運(yùn)平,等.分層教學(xué)在放射科住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)中的應(yīng)用[J].中國(guó)衛(wèi)生產(chǎn)業(yè),2019,16(20):128-130.

[6]? 胡瓊潔,陳沖,王玉錦,等.實(shí)習(xí)醫(yī)師以共同閱片和第二閱片者模式使用計(jì)算機(jī)輔助檢測(cè)系統(tǒng)在低劑量CT中的應(yīng)用研究[J].放射學(xué)實(shí)踐,2018,33(10):1022-1028.

[7]? 劉曉青,葉興發(fā),魏婷芳,等.腫瘤放射治療學(xué)臨床實(shí)習(xí)帶教的體會(huì)[J].按摩與康復(fù)醫(yī)學(xué),2018,9(18):83-84.

[8]? 孫軍輝,陳圣群,周坦洋,等.多學(xué)科診療模式在介入放射學(xué)研究生培養(yǎng)教學(xué)中的應(yīng)用[J].全科醫(yī)學(xué)臨床與教育,2020, 18(4):341-343.

[9]? 王紀(jì)全,馬海琳,劉銳.PBL和CBL教學(xué)法相結(jié)合在腫瘤放射治療學(xué)臨床教學(xué)中的應(yīng)用[J].繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育,2019,33(9):39-41.

[10]? 邱玉紅,劉霞.情景模擬教學(xué)在放射影像中心護(hù)生實(shí)習(xí)帶教中的價(jià)值探析[J].醫(yī)學(xué)美學(xué)美容,2018,27(6):11-12.

[11]? 鐘李強(qiáng),陳文春,李毓安,等.典型病例教學(xué)法在放射科實(shí)習(xí)帶教中的應(yīng)用[J].影像研究與醫(yī)學(xué)應(yīng)用,2019,3(21):254-255.

[12]? 袁玉華,沈獻(xiàn)芳,趙燕萍.情景模擬聯(lián)合參與式教學(xué)法在臨床帶教護(hù)生護(hù)理人文與修養(yǎng)教學(xué)中的應(yīng)用[J].全科護(hù)理,2019,17(20):2545-2547.

[13]? 陳文寬,朱丹,王晶.醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè)實(shí)習(xí)生在普通放射科DR攝影的帶教心得[J].影像研究與醫(yī)學(xué)應(yīng)用,2019,3(12):242-243.

[14]? 王鋒超,任泂,高美嬌,等.放射衛(wèi)生學(xué)教學(xué)中對(duì)參與式教學(xué)法的應(yīng)用和體會(huì)[J].檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)與臨床,2018,15(11):1695-1696.

[15]? 陳清燕.不同帶教模式在手術(shù)室護(hù)理帶教中的應(yīng)用研究[J].臨床醫(yī)藥文獻(xiàn)電子雜志,2018,5(20):188-189.

[16]? 秦皓,張波,王毓婧,等.微課程聯(lián)合情景模擬在介入放射學(xué)教學(xué)中的應(yīng)用[J].醫(yī)學(xué)教育研究與實(shí)踐,2018,26(4):686-689.

[17]? 趙麗,李雪,劉俊彾,等.探討情景模擬教學(xué)在放射科護(hù)生實(shí)習(xí)帶教中的應(yīng)用[J].中國(guó)CT和MRI雜志,2018,12(5):104-106.

[18]? 張振光,李玉丹,李俊,等.微信公眾平臺(tái)參與式教學(xué)模式在醫(yī)學(xué)影像見(jiàn)習(xí)教學(xué)中的應(yīng)用[J].中國(guó)繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育,2019, 11(16):43-45.

(收稿日期:2020-06-24)