以心理學為基礎,重視主體感知,努力提高語文教學

盧俊

摘 要: 語文素養是語文教學的主要內涵之一,在語文教學過程和教學活動的組織過程中,以心理學知識為基礎,把握學生心理特點,重視學生心理感知,培養學生獨立自主學習的能力,努力提高學生語文素養,從而完成語文教學目標。

關鍵詞: 感知;語文素養;獨立學習

《普通高中語文課程標準》指出:“高中語文課程應幫助學生獲得較為全面的語文素養,在繼續發展和不斷提高的過程中有效地發揮作用,以適應未來學習生活和工作的需要。”語文素養是學生在語文方面表現的“比較穩定的、最基本的、適應時代發展要求的學識、能力、技藝和情感態度價值觀”,具有工具性和人文性統一的豐富內涵,是普通高中語文課程標準的核心概念。這里的“素養”具有三個層面的含義:一是個體性層面,也就是常說的學習主體平日的修養即學識、造詣、技藝、才能、品格等方面的基本情況。二是適應性層面,這里的適應包涵了學習主體所擁有的比較穩定的基本適應學習生活和時代要求的學識、能力、技藝和情感態度價值觀。三是目的性層面,也就是說我們語文教育教學需要加工培養出什么樣的人才。而要實現學習主體語文素養的提高,那就語文之道落實在教學過程中,“從存在形態上說,教學是師生之間的特殊的交往。”在這種交往過程中,教師處在比較主動的地位,這就要求教師必須組織、引導這種交往過程,必須重視學生的感知,關注他們的個性表現,注重心理成分的研究與探索,切實提高學生的語文素養。

一、感知和個性的心理學概述

感覺是人腦對直接作用于感覺器官的事物的個別屬性的反映。知覺是人腦對直接作用于感覺器官的事物的各種不同屬性,各個不同部分及相互關系的整體的反映。學生在學習過程中不僅需要從感官獲得知識,而且也需要通過感官所產生的感覺、知覺不斷地與周圍環境保持直接的聯系,避免信息不足或不必要的信息所造成的心理不平衡。

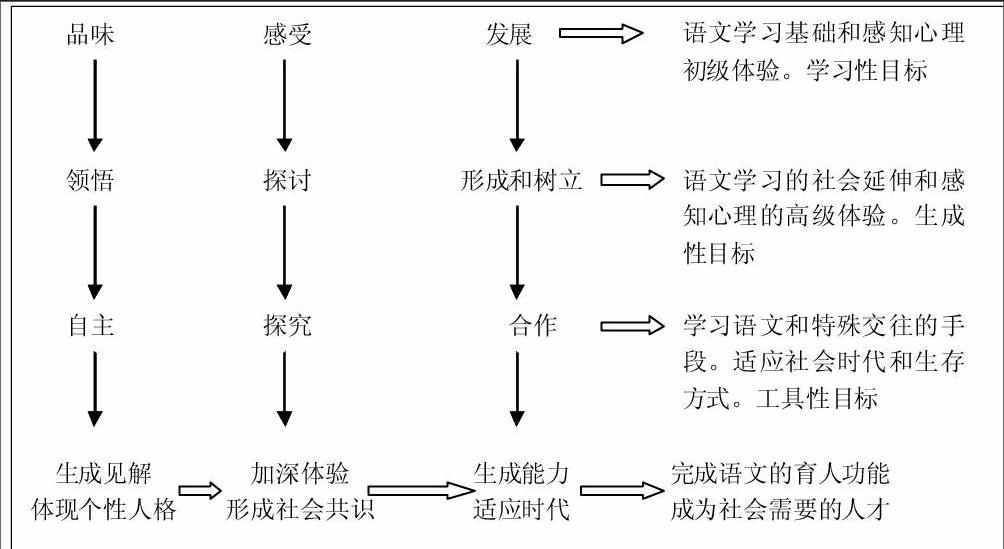

《普通高中語文課程標準》中指出:“通過閱讀,品味語言,感受其思想、藝術魅力,發展想象力和審美力”、“通過閱讀和思考,領悟其豐富內涵,探討人生價值和時代精神,以利于逐步形成自己的思想、行為準則,樹立積極向上的人生理想。”這里由品味、感受、發展、領悟、探討、形成和樹立、自主、探究、合作組成了語文教學過程和特殊交往的全過程。品味、感受、發展是語文學習的基礎,是感知的初級體驗;領悟、探討、形成和樹立是學習語文的社會延伸和感知的高級體驗;自主、探究、合作是語文學習的手段各過程,也是適應社會、時代必需和生存需要。它們之間的關系如下圖所示:

綜上所述,語文教師在語文教學過程中,要重視學生的心理感知,注重個性培養,充分利用學生心理特點施教,提高課堂成效。

二、重視學生心理感知,組織教學過程,培養學生語文素養

教學過程是受教育者在教師的引導下,以現行語文教材為基礎,有計劃有目的地積極主動發展自己,使自身的發展水平逐步達到培養目標要求的過程。結合心理學、受教育者心理特點,設計教學活動,有效促進受教育者語文素養的提高,實現語文教學目標。筆者依據多年的教學經驗和探索,認為有效組織語文教學活動的措施主要有以下幾個方面。

首先,準確把握學生心理特點,結合他們熟悉的生活、社會環境,創設學習需要的情境,在“讀”字上做文章,引導學生主動感知,形成對文本的初步品味和領悟,進而在學習過程中有獨到的見解,而非人云亦云。現在教學輔導類材料多如牛毛,師生均可以隨意接觸到,有時學生手中的資料還比教師的資料全面,于是部分教師就感慨:“現在的老師難當,語文難教。”其實在教師組織教學活動時,不要過分迷信所謂的“解讀”或教師用書或參考,在充分的解讀教材的基礎上,形成屬于自己的“果實”,并利用自己的解讀過程設計教學活動,注重過程而非結果,認可學生在學習過程中出現的新的解讀結果時,我們的教學活動就有了自己的風格和特點,也就不會出現“難當難教”的局面了。如在魯迅的名作《祝褔》的教學設計時,上課前有意識的讓學生上街觀察乞丐,并把觀察結果寫成200~300字的短文,上課時先讓學生交流,選出優秀的在全班展示,然后讓學生快速閱讀《祝褔》全文,從文章中篩選出相似或相近的內容,歸納在黑板上,并提出問題:“他們(祥林嫂和現實中的乞丐)是怎么變成乞丐的?”(組織學生進行討論和辯論)。經過討論學生很快就發現了現實中乞丐和祥林嫂成為乞丐的不同之處,進而主動開展了成因分析,最終得出了祥林嫂成為乞丐并最終走上絕路是因為封建禮教的無情摧殘。在這個教學活動的設計中,充分的利用了學生感知的心理特點,讓學生在感知的基礎上,結合自己的社會閱歷等綜合分析并得出結論。課后學生普遍表示,原來語文和社會是這么樣的近,于是又引導學生閱讀《白毛女》劇本,進一步加深學生的品味、領悟、自主學習的積極性,并在一定程度上使學生形成了自己的文本解讀方法,做到了學有所得,一舉多得。

所以說,教學情境的創設,沒有固定的格式和樣板,只要教師利用自己的心理學知識,準確把握學生學理特點,結合他們熟悉的環境和教師自身對文本的理解去設計,一定能事倍功半。

其次,以學生感知結果為核心,體現學習主體,在“聽、說”二字上做文章,積極開展多元化研討,相互學習、相互影響,促進對文本的品味、領悟、探究,在合作中提高,形成共識,促進共同進步,培養學生的合作意識和能力,提升語文素養。隨著新課改的深入,自主——探究——合作的教學模式已經得到廣泛的認可和應用,但在實際教學過程中對于探究這一環節卻大多停留在形式或教師主觀下,造成學生在實際學習中沒有得到探究的好處,并不怎么歡迎,被動參與或當旁觀者。究其原因是在設計和實施環節中沒有重視學生的主觀感受,而是以固定的結論或教師的理解為核心,忽視了學生在教學過程中的作用和意義。因此,語文教師在設計實施教學時,一定要樹立學生主體第一的教學理念,以學生感知結果為核心,積極開展多元化研討,這樣學生在研討過程中想的是自己的見解,說的是自己的認識,討論交流的是自己的見識,當然結論也就是學生自己的結論,其研討積極性、參與意識必然得以提高,探究就不僅僅停留在形式上。在《父母與孩子之間的愛》教學中,在未讀課文之前,就組織學生討論交流自己和父母之間的關系,并要求學生選取生活中映象較深的1、2件事進行交流分析。由于討論的內容就是學生自己的事,自己的感知,探究的氣氛熱烈,交流時都能有感而發,所有的學生都能參與,結論是五花八門卻很現實。然后帶著這些結論去閱讀全文,對文本的理解也非常的到位。這也就說,語文教師在組織語文教學過程中,一定要重視學生的心理感知,以此為核心,組織探究活動,突顯學習主體,促進語文學習的社會延伸和感知心理的高級體驗,在自主學習的基礎上,加強交流與合作,形成適應時代社會的語文素養,為未來的學習、工作打好堅實的基礎。

再次,突出學習主體在教學過程中的作用,促進學生獨立學習的能力的提升。常言道,“文學即人學”。說明語文學科同各學科相比,是最貼近生活的一門課。在實際的教學過程中,語文教師經常以自己為中心設計實施教學,怕學生這也不會,那也不會,于是把學生的事當做自己的事來做,成為“保姆式”的老師,恨不得把所有的東西都教給學生,最后教師自己累得半死,而學生卻不領情,師生在教學過程中的特殊交往中,出現了許多不和諧的東西。所以說,在教學過程中,語文教師要摒棄“保姆”理念,教給學生學習方法,大膽的放手,樹立“自己的事自己做”的觀念,對于文本中的顯性信息的學習把握,如文章背景、作者信息、基本的文體知識、課文注解及所涉及到其他學科的知識等顯性信息的學習,由學生自己完成。這樣做既關注了學生的獨立學習能力,又培養了學生的信息篩選能力,有利于學生獨立學習能力的提高。

總之,在語文教學過程中,要充分發揮學生在教學過程中的主體作用,重視學生的心理感知,以學生對文本的品味、感知、領悟為核心,組織教學活動,促進學生成長,提升學生的語文綜合應用能力,切實提高學生語文素養,為社會的發展和個體的成長奠定扎實的基礎。

參考文獻

1 張世富.心理學.人民教育出版社,1988.10

2 張廣君.本體論視野中的教學與交往.教育研究,2000.8

3 張彬福.普通高中語文課程分析與實施策略.北京師范大學出版社,2010.7

4 中華人民共和國教育部制訂.普通高中語文課程標準.人民教育出版社,2003.4