大學(xué)新生適應(yīng)能力的調(diào)查與分析

劉燕舞

摘 要 以湖南第一師范學(xué)院數(shù)學(xué)院2014級新生為例調(diào)查了解大學(xué)新生適應(yīng)能力。方法:從學(xué)業(yè)(專業(yè))、個(gè)體性格、人際關(guān)系、心理體驗(yàn)、態(tài)度及行為五個(gè)維度制作調(diào)查問卷進(jìn)行調(diào)查分析。調(diào)查發(fā)現(xiàn)該院新生適應(yīng)能力整體偏低。根據(jù)調(diào)查,本文結(jié)合類似相關(guān)研究提出培養(yǎng)大學(xué)新生適應(yīng)能力的建議。

關(guān)鍵詞 大學(xué)新生 適應(yīng)能力 培養(yǎng)

中圖分類號:G645 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A DOI:10.16400/j.cnki.kjdkx.2015.04.090

Investigation and Analysis of College Freshmen Adaptability

——Take College of Mathematics and Computational Sciences, Hu'nan

First Normal University Grade 2014 freshmen as an example

LIU Yanwu

(Hu'nan First Normal University, Changsha, Hu'nan 410205)

Abstract This paper takes Hunan First Normal University Grade 2014 freshmen as an example to investigate college freshmen adaptation ability. Methods: From academic (professional), individual personality, interpersonal, psychological experience, attitude and behavior produced five dimensions questionnaire survey analysis. The survey found that overall hospital neonatal adaptive capacity is low. According to the survey, this paper recommends that similar studies proposed training freshmen adaptability.

Key words college freshmen; adaptability; train

適應(yīng)是指個(gè)體與環(huán)境的一種動態(tài)的平衡狀態(tài)。適應(yīng)是指一個(gè)人通過不斷調(diào)整自身,使其個(gè)人需要能夠在環(huán)境中得到滿足的過程,適應(yīng)也是自我與環(huán)境和諧統(tǒng)一的一種良好的生存狀態(tài)。大學(xué)新生適應(yīng)界定為:個(gè)體在生活、學(xué)習(xí)環(huán)境發(fā)生變化時(shí),通過主動順應(yīng),調(diào)控和改變環(huán)境,最終達(dá)到認(rèn)知和情感上的平衡,產(chǎn)生符合外部環(huán)境要求的行為。大學(xué)新生適應(yīng)能力是指個(gè)體所處環(huán)境變化時(shí)的應(yīng)對能力。大學(xué)是青少年成長中非常重要的一個(gè)階段。培養(yǎng)良好的適應(yīng)能力,能使大學(xué)生更好地規(guī)劃大學(xué)生生活,進(jìn)行正確地自我定位,順利地度過轉(zhuǎn)折期,為以后的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。然而,隨著生活、學(xué)習(xí)和人際環(huán)境的變化,許多學(xué)生容易產(chǎn)生心理不適感,甚至出現(xiàn)適應(yīng)障礙。

為了了解大學(xué)新生適應(yīng)能力的具體情況,培養(yǎng)大學(xué)新生的適應(yīng)能力,特展開相關(guān)調(diào)研。本研究選取湖南省長沙市X大學(xué)二級學(xué)院新生為例進(jìn)行調(diào)查研究。

1 調(diào)查報(bào)告

1.1 調(diào)查對象及主要結(jié)果

本研究對442名新生進(jìn)行調(diào)查,發(fā)放442份問卷,回收442份。調(diào)查對象男女比例為1:4,包括三個(gè)專業(yè),共十個(gè)行政班級,其中6個(gè)行政班級為該校的初中起點(diǎn)六年一貫制本科專業(yè),年齡比高招本科學(xué)生普遍小1歲。據(jù)調(diào)查,在面對全新的大學(xué)生活,你是否有信心適應(yīng)的問題上,54.10%的同學(xué)選擇了“不是很有信心,需要一些幫助”的選項(xiàng)。在“進(jìn)入大學(xué)后,哪些事情令自己感到苦惱”問題上,選擇相關(guān)選項(xiàng)的比例為:①感到孤獨(dú)寂寞,遠(yuǎn)離父母難以獨(dú)立面對生活(19%);②學(xué)習(xí)沒有方向,沒有動力,不適應(yīng)教學(xué)方法(30.14%);③同學(xué)關(guān)系、戀愛相處、集體融入適應(yīng)困難(31.14%);④其他方面(時(shí)間利用、競爭壓力等)(23.46%)。這與學(xué)生不適應(yīng)大學(xué)生活及相關(guān)存在方面的預(yù)設(shè)較吻合。本問卷從學(xué)業(yè)(專業(yè))、個(gè)體性格、人際關(guān)系、心理體驗(yàn)、態(tài)度及行為五個(gè)維度共14個(gè)問題進(jìn)行設(shè)計(jì)。

1.2 主要調(diào)研結(jié)果及分析

(1)關(guān)于專業(yè)的選擇與學(xué)習(xí)信心的建立(表1、表2)。

表1 專業(yè)選擇

表2 專業(yè)學(xué)習(xí)信心

在學(xué)生專業(yè)的選取上,對專業(yè)學(xué)習(xí)有初始動力的同學(xué)學(xué)習(xí)心態(tài)積極。而外在壓力的過多介入,讓學(xué)生學(xué)習(xí)的信心和動力被抑制。

(2)性格取向的自我評價(jià)(表3、表4)。

表3 性格表現(xiàn)積極取向

表4 性格表現(xiàn)消極取向

學(xué)生在性格自我評價(jià)時(shí),積極取向多于消極取向,但二者又十分接近。學(xué)生現(xiàn)正處于青春期,性格尚未定型,很大程度上都帶有雙重性。

(3)人際關(guān)系自我評價(jià)。

表5 人際關(guān)系自我滿意度評價(jià)

表6 與室友相處的適應(yīng)評價(jià)

從以上調(diào)研結(jié)果(表5、表6)可以看出,學(xué)生對自身人際關(guān)系評價(jià)滿意感較低,但是在與室友(同學(xué))相處時(shí),大部分同學(xué)持積極的態(tài)度。這反映學(xué)生有積極適應(yīng)新環(huán)境的努力傾向。

(4)心理體驗(yàn)。

表7 大學(xué)生活與心理預(yù)期

表8 壓力對學(xué)習(xí)影響的自我評價(jià)

從以上數(shù)據(jù)(表7、表8)可以看出,在大學(xué)生活與心理預(yù)期是否平衡方面,大部分學(xué)生入學(xué)報(bào)到后有明顯的落差感。在面對壓力對學(xué)習(xí)的影響時(shí),大部分同學(xué)表示,壓力阻礙了學(xué)習(xí)的效果,甚至有相當(dāng)一部分同學(xué)采取逃避學(xué)習(xí)的態(tài)度。只有少部分同學(xué)能體驗(yàn)到壓力的正面影響。適當(dāng)?shù)膲毫δ艽龠M(jìn)學(xué)生的學(xué)習(xí)效率提高,但需要主體積極應(yīng)對壓力,化壓力為行為動力。endprint

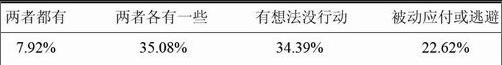

(5)態(tài)度及行為(表9、表10)。

表9 面對壓力的排遣方式

表10 是否有專業(yè)學(xué)習(xí)及能力提升的計(jì)劃和行動

在維度細(xì)分的有關(guān)學(xué)習(xí)及人際關(guān)系處理方面,同一調(diào)查結(jié)果表明,在學(xué)習(xí)方式適應(yīng)上,約52%的同學(xué)能積極調(diào)整狀態(tài),主動尋求幫助。但也有約10%的同學(xué),采取消極被動的態(tài)度,或逃避,或放棄。在人際溝通方面,約52%的同學(xué)能持主動態(tài)度和行為,積極與人溝通,28%的同學(xué)表示茫然,接近20%的同學(xué)采取消極回避的態(tài)度。應(yīng)對是人們對付內(nèi)外環(huán)境要求及其情緒困擾而采取的方法、手段或策略,其本質(zhì)上就是一種適應(yīng)過程,它是認(rèn)知和行為的綜合體。積極應(yīng)對有助于個(gè)體適應(yīng)環(huán)境。 改變大學(xué)生的應(yīng)對方式,能提高大學(xué)生的適應(yīng)能力。①

1.3 相關(guān)訪談的了解

(1)該學(xué)院新生中,有6個(gè)行政班級的學(xué)生是初中起點(diǎn)六年制本科學(xué)制的學(xué)生,學(xué)生經(jīng)過轉(zhuǎn)籍考試(相當(dāng)于高考)入大學(xué)時(shí)普遍年齡偏低。新生入學(xué)時(shí)平均年齡不足18歲。由于沒有經(jīng)歷三年高中的強(qiáng)化學(xué)習(xí)與歷練,學(xué)生的心理年齡偏低,耐挫折能力,適應(yīng)能力相對較低。這部分學(xué)生性格尚未定型,大部分同學(xué)表現(xiàn)出明顯的雙重性格。

(2)原有的學(xué)習(xí)及生活習(xí)慣的影響。在入大學(xué)前,大部分同學(xué)的學(xué)習(xí)都是被動的,或被安排的,學(xué)生本人只要配合努力就能有不錯(cuò)的成績。但是入大學(xué)后,優(yōu)秀的學(xué)生很多。原有的優(yōu)勢消減。學(xué)習(xí)上需要學(xué)生本人自主,并改變原有的學(xué)習(xí)方法和習(xí)慣。很多同學(xué)表示難以調(diào)整狀態(tài),難以做好學(xué)習(xí)上的自我管理。且由于大學(xué)的知識更深?yuàn)W寬泛,大部分同學(xué)表示專業(yè)學(xué)習(xí)的難度大。生活上,學(xué)生在入大學(xué)前一般有父母親照顧,之前自理能力培養(yǎng)欠缺,入大學(xué)后,表現(xiàn)出明顯的不適應(yīng)感。

(3)青春期人格尚未定型。學(xué)生進(jìn)入青春期后,從關(guān)注他人轉(zhuǎn)向關(guān)注自我,開始張揚(yáng)自我的個(gè)性。同時(shí)由于學(xué)生來自不同的風(fēng)俗習(xí)慣的地區(qū)、不同背景的家庭,學(xué)生之間的成長經(jīng)歷有很大差別。較之于原來小范圍的人際圈,學(xué)生感覺到了人際關(guān)系的復(fù)雜。生活在同寢室的同學(xué),空間的縮小,交往距離的拉近,更使人際關(guān)系變得更微妙。

2 對相關(guān)問題的認(rèn)識與思考

大學(xué)生在成長過程中除生理上的發(fā)育成熟與文化知識技能的積累和提高外,還需要完成的是個(gè)人角色的確立以及獨(dú)立性的形成。從心理學(xué)的角度分析表明,大學(xué)生入學(xué)適應(yīng)不良的原因主要有:第一、對大學(xué)生活的認(rèn)知失調(diào),入大學(xué)前各種因素的影響,使學(xué)生過度美化了大學(xué)生活;第二、自我評價(jià)偏差:第一種表現(xiàn)是現(xiàn)實(shí)本我與理想我的差距; 第二種表現(xiàn)是自我意識不恰當(dāng),容易出現(xiàn)偏高與偏低兩極分化的現(xiàn)象;第三、心理的成熟與不成熟并存。②大學(xué)新生適應(yīng)與心理應(yīng)激、人格的關(guān)系研究表明,新生適應(yīng)、心理應(yīng)激和人格三者之間兩兩存在顯著相關(guān),人格的中介效應(yīng)顯著。在個(gè)人的人格特征方面,活躍、堅(jiān)韌、利他、隨和維度均與適應(yīng)各維度有顯著的正相關(guān)。個(gè)體人格特征不同引起了個(gè)體對不同壓力的感受力,進(jìn)而影響他的應(yīng)對方式。所以可以推斷人格直接或間接的影響個(gè)體的適應(yīng)。③

有研究表明,大學(xué)生的學(xué)習(xí)適應(yīng)能力與家庭關(guān)系的和諧呈正相關(guān),與EPQ的內(nèi)外傾向也呈正相關(guān),良好的個(gè)性的大學(xué)生更有利于獲得良好的適應(yīng)能力。④據(jù)艾里克森的人格發(fā)展理論,大學(xué)新生(17~22歲)正處于自我同一期的發(fā)展階段,個(gè)體發(fā)展的主要危機(jī)是如何處理自我同一性與角色混亂的矛盾。在這個(gè)階段,個(gè)體意識分化為理想自我與現(xiàn)實(shí)自我,理想自我和現(xiàn)實(shí)自我要達(dá)到統(tǒng)一,這種統(tǒng)一就是自我同一性。如果對自己的本質(zhì)、價(jià)值觀沒有形成穩(wěn)定的、前后一致的認(rèn)識,任何環(huán)境的改變都會引起個(gè)體對自我的重新認(rèn)識與評價(jià)。所以,大學(xué)新生的心理適應(yīng)問題在本質(zhì)上是大學(xué)生在從高中到大學(xué)的環(huán)境變化下,自我同一性發(fā)展的結(jié)果。如何將自我與環(huán)境整合起來,達(dá)到和諧狀態(tài),是新生人格發(fā)展的必然任務(wù),心理適應(yīng)問題也是人格發(fā)展的重要內(nèi)容。⑤大學(xué)新生適應(yīng)問題是學(xué)生發(fā)展的一個(gè)重要議題。如何幫助大學(xué)生邁好這一步,關(guān)系到人才培養(yǎng)的成敗。綜合以上分析,筆者認(rèn)為應(yīng)該做好以下三個(gè)方面的工作。

(1)重視學(xué)校優(yōu)質(zhì)文化的營造。在精神文化上,引導(dǎo)學(xué)生塑造良好的精神面貌,讓學(xué)生體驗(yàn)學(xué)校優(yōu)良的文化精髓,增強(qiáng)對學(xué)校文化的認(rèn)同。在制度層面上,有科學(xué)合理,充滿人文關(guān)懷的管理模式,讓學(xué)生有自我發(fā)展的空間和機(jī)會。遇到困難及訴求時(shí)有順暢的求助渠道及有效的幫助。在物質(zhì)文化層面,盡可能為學(xué)生提供良好的學(xué)習(xí)及生活環(huán)境,特別是宿舍、食堂、圖書館、機(jī)房等公共場所的優(yōu)質(zhì)服務(wù)能增強(qiáng)學(xué)生對大學(xué)滿意度,進(jìn)而增強(qiáng)學(xué)生的幸福感。

(2)重視學(xué)生的入學(xué)教育。加強(qiáng)學(xué)生的入學(xué)教育,通過講座、座談及班級主題活動等多種形式引導(dǎo)學(xué)生學(xué)會適應(yīng)環(huán)境、提高自身的適應(yīng)能力。在學(xué)生的認(rèn)知上,需要糾正學(xué)生對大學(xué)及大學(xué)生活等問題認(rèn)識的片面性。在學(xué)生的行為激勵(lì)上,需要引導(dǎo)學(xué)生積極應(yīng)對壓力,面對挫折。在學(xué)生的人格培養(yǎng)上,通過榜樣示范、活動體驗(yàn)等方式培養(yǎng)學(xué)生堅(jiān)毅、樂觀及健全完善的人格。

(3)重視心理疏導(dǎo)及輔導(dǎo)工作。重視學(xué)生輔導(dǎo)員對學(xué)生的心理疏導(dǎo)及輔導(dǎo)工作。在指導(dǎo)思想上,讓輔導(dǎo)員從沉重而又繁雜的事物中解脫出來。讓學(xué)生班級事物從學(xué)生心理輔導(dǎo)工作中分離出去,還學(xué)生輔導(dǎo)工作應(yīng)有的陣地,讓輔導(dǎo)員回歸本有的角色定位。學(xué)生遇到心理上的困擾,如不能及時(shí)得到幫助及指導(dǎo)將使學(xué)生對環(huán)境、對自我的認(rèn)同度降低,進(jìn)而產(chǎn)生挫敗感。這為學(xué)生的發(fā)展埋下隱患,也為學(xué)生工作帶來危機(jī)。在工作機(jī)制上,重視二級學(xué)院學(xué)生成長輔導(dǎo)室的建設(shè),加大專業(yè)教師培養(yǎng),人員配備和經(jīng)費(fèi)支持力度,充分發(fā)揮學(xué)生成長輔導(dǎo)室的功能,而不是讓學(xué)生成長輔導(dǎo)室停留“突發(fā)事件出現(xiàn)時(shí)應(yīng)對危機(jī)”“平時(shí)無關(guān)重要”的位置上,要使學(xué)生成長輔導(dǎo)室的工作常態(tài)化,常規(guī)化。現(xiàn)代社會個(gè)體適應(yīng)的特點(diǎn)之一是相對平衡期縮短,動態(tài)調(diào)整期變長。只有充分的了解學(xué)生思想及心理發(fā)展的動態(tài)并不斷跟進(jìn),及時(shí)化解學(xué)生成長中的心理不協(xié)調(diào)的困惑,才能更好地引領(lǐng)學(xué)生成長。

3 本研究的不足

調(diào)研的對象不寬泛,對調(diào)查對象的人口學(xué)變量缺乏分析。對問題細(xì)分的維度沒有建立相關(guān)性分析。

注釋

① 王愷迪.大學(xué)生應(yīng)對方式與學(xué)習(xí)適應(yīng)性的關(guān)系研究[J].新鄉(xiāng)學(xué)院學(xué)報(bào),2014.7.

② 劉淑俊.大學(xué)新生適應(yīng)不良心理學(xué)探析[J].遼寧師范大學(xué)學(xué)報(bào)(社會科學(xué)版),2007.5.

③ 李曉彧.大學(xué)新生適應(yīng)狀況及影響因素分析[J].中國健康心理學(xué)雜志,2009.17(11).

④ 鄭海英等.大學(xué)生學(xué)習(xí)適應(yīng)影響因素研究[J].高教研究,2014.5.

⑤ 鐘向陽.人格特征和應(yīng)對方式對高校新生心理適應(yīng)的影響[J].中國健康心理學(xué)雜志,2010.8.endprint