基于“教學工廠”的“雙導師制”人才培養模式探索實踐

何細林 丘建雄

摘 要:新加坡南洋理工學院的“教學工廠”,近些年來引起中國職業教育實踐者以及相關學者的關注和興趣,并且成為人們研究和探討的焦點之一。惠州市高級技工學校是廣東省政府與新加坡南洋理工學院共建的“粵新合作”示范性院校,惠州市高級技工學校的“教學工廠”下的“雙導師制”人才培養模式正是合作的重要成果。本文重點論述學校數控專業,探索實施了“雙導師制”的人才培養模式,并取得了一定的效果。

關鍵詞:教學工廠 雙導師 培養模式 探索實踐

示范校建設期間,筆者學校基于“教學工廠”創新數控技術應用專業人才培養模式,形成了基于“教學工廠”的“雙導師制”人才培養模式,取得預期成效。

一、實施背景

廣東省惠州市裝備制造業發達,技術工人缺口很大。筆者學校數控技術應用專業存在教師缺乏企業工作經歷和經驗、教學不能有效對接生產過程、人才培養質量與用人單位的要求差距大、畢業生就業滿意度不高等問題。為解決這些問題,2011年學校與新加坡南洋理工學院簽訂了框架合作協議,在學校建立機械“教學工廠”培養技術工人。

二、工作目標

一是建構基于“教學工廠”的“雙導師制”人才培養模式,并形成新的人才培養方案;二是加強師資隊伍建設,彌補教師缺乏行業企業工作經歷和經驗的短板;三是改革教學模式,改進教學方式,促進教學過程與生產過程有效對接;四是提高人才培養質量,縮小學校人才培養質量與用人單位需求之間的差距,提高企業對學校人才培養的滿意度;五是提高畢業生就業的滿意度。

三、工作過程

1.建構“雙導師制”培養模式

通過對行業、企業、院校、畢業生進行調研,邀請行業、企業專家與學校專業骨干教師一起,基于“教學工廠”建構“雙導師制”人才培養模式及實施方案,經由專家評審、試行、修訂后正式實施。

2.建設“雙導師制”教學環境

“雙導師制”人才培養環境即“教學工廠”,由筆者學校與合作企業共同投資興建,具有生產、實訓、教學、研發、培訓、鑒定、競賽和創業等功能,于2011年6月正式投產,廠房建筑面積1萬余平方米,擁有360余臺機械設備,總價值近6200多萬元。擁有鉗工、車工、銑工、數控車工、數控銑工、CAD/CAM、檢測等實訓室,實現各工種的實訓能力。并擁有像美國哈斯五軸加工中心、南通機床廠出品配套西門子系統的五軸加工中心、南通機床廠四軸加工中心、辛辛那提加工中心、辛辛那提車削中心、南通車削中心、沈陽機床廠的斜床身數控車床SL50等一批高端、精密的設備。采用“兩個平臺、四個中心” 的運作模式,“兩個平臺”就是基本功訓練平臺和綜合訓練平臺,“四個中心”就是學生基本技能訓練中心、設計中心、制造中心、數控機械加工中心。學校教師和企業師傅在“兩個平臺、四個中心”同時進行生產性教學。

3.開發“雙導師制”教學資源

校企合作開發《車工工藝與項目技能訓練》《數控車工工藝與項目技能訓練》《鉗工工藝與項目技能訓練》《銑工工藝與項目技能訓練》《數控銑工工藝與項目技能訓練》和《CAD項目技能訓練》等課程的教學資源庫,包括課程標準、教材、“項目式”合作案例書等,匯編了基于“教學工廠”的生產性實訓案例集。

4.優化“雙導師制”教學過程

學生在校期間,在“教學工廠”基本技能訓練中心進行為期35周共七個模塊的基本技能訓練,課題來源于工廠的生產任務,并由工廠師傅和學校教師共同指導學生完成。學生經嚴格考核合格后,根據志愿分別進入數控機械加工中心、設計中心和制造中心進行5~10周的綜合技能訓練,由教師和師傅“二帶一”指導學生實訓教學,實現真正意義上“工學結合”的一體化教學。

5.創新“雙導師制”質量評價

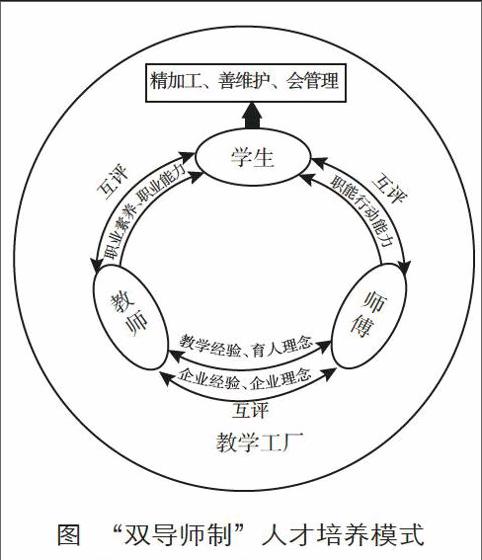

學校教師與企業師傅共同實施對學生的學習實施過程性評價和終結性評價,按照企業管理制度,對學生的整體素質及生產能力進行定級定崗,企業師傅和學校教師進行互評,學生對企業師傅和學校教師進行評價。

四、條件保障

1.組織保障

成立數控技術應用專業建設指導委員會,為專業建設出謀劃策,保障專業建設的科學性和合理性。同時,成立基于“教學工廠”的“雙導師制”人才培養模式研究與實踐小組,下設各個子項目組,落實人員,明確責任。

2.制度保障

嚴格按照學校《財務管理辦法》《校企合作實施管理辦法》《教學工廠項目式校企合作管理規定》進行項目建設和管理,根據建設需要制定有關制度,確保項目順利實施。

3.資金保障

預算總投入580萬元,其中中央財政資金240萬元,地方財政專項配套資金230萬元,行業企業投入110萬元,主要用于人才培養模式建構與師資隊伍建設等。每年引進項目合作企業,累計投入100萬元用于設備維護保養。同時切實加強經費管理,提高資金使用效果。

五、成果與成效

1.主要成果

(1)完成“雙導師制”人才培養模式建構,見下圖。該人才培養模式以“教學工廠”為主要教學環境,以“精加工、善維修、會管理”為人才培養目標,注重職業素養、職業能力和職業行動能力培養與評價,注重教師、師傅的教學經驗、育人理念和企業經驗、企業理念的修養。

(2)完成“教學工廠”升級改造。達到了“一流的設備、一流的管理團隊、一流的管理制度、一流的技術工人、一流的培訓方法、生產一流的產品”的建設要求。

(3)建成“雙導師制”教學團隊。學校教師在知識面的拓展、加工理念、工藝優化等方面提升變化顯著增強。教師以企業項目為案例,撰寫論文16篇。合作企業選派的導師全程參與教學。

(4)刷新技能大賽及學生培養業績。師生共獲得國家級獎項2項、省級獎項17項、市級獎項27項。在第43屆技能大賽塑料模具工程項目全國選拔賽中,學生陳新興獲廣東省第四名、全國第八名;在第六屆全國數控大賽廣東地區選拔賽中,學生王偉亮和高碩分別獲得四軸加工中心學生高級組第三名和第五名,賴茂青獲數控銑學生高級組第七名;李永周獲數控銑職工組第七名。教師陳懋、張長盧獲五軸數控加工中心職工組第一名,并在全國數控大賽決賽中榮獲第三名,刷新惠州市在該項目比賽中的最好成績。

2.主要成效

(1)提升學校社會聲譽。學校在2012年和2013年榮獲廣東省“校企合作先進單位”;時任廣東省委書記汪洋視察學校時對學校的人才培養模式改革及社會貢獻給予充分肯定。

(2)贏得企業更加信賴。基于“教學工廠”的“雙導師制”人才培養模式,縮小了人才培養質量與用人單位需求之間的差距。吸引12家企業主動來學校洽談合作并簽訂協議,其中世界500強企業——普利司通(惠州)輪胎有限公司為制造工程系設立企業獎學金,每年為制造系捐資10萬元為學生頒發獎學金。

(3)輻射帶動他校發展。建設期間總計接待了惠州市惠東縣技工學校、廣州市輕工高級技工學校、北京市汽車工業高級技工學校等省內外學校達到160多所、500多人次。

六、體會與思考

基于“教學工廠”的“雙導師”制人才培養模式雖取得突出成效,但目前還局限于企業需求量大、操作性強的機械、電子、汽車等工科專業。此模式能否推廣應用到其他專業,尚需組織教師、職教專家和行業企業骨干等進行充分論證,研究出多元化、個性化的應用范式。

(作者單位:惠州市技師學院)