淺談小學數學教學中審美能力的培養

吳躍蓉

【摘 要】審美能力,是人對美的鑒賞、品味、創造的能力。我國著名藝術教育家豐子愷曾說過:“能用作畫一般的心來處理生活、對付人世,則生活美化、人世和平”,透露出了審美能力培養的重要性。新課改教育教學的重要目標之一就是提高學生的綜合素質,學生審美能力的培養是其重要內容之一。在小學數學教學中如何進行學生審美能力的培養,逐漸成為教學界備受關注的熱議話題。筆者認為小學數學教學中審美能力的培養可以通過以下三個途徑:一是發現教學內容之美;二是探索解題形式之美;三是創造教學過程之美。

【關鍵詞】小學數學 審美能力 發現 探索 創造

小學數學是很富有潛在美的學科,簡練的符號語言、特有的抽象藝術、嚴密的邏輯體系、永恒的創新動力無不體現了數學特有的美。古代數學家、哲學家普洛克斯說:“哪里有數,哪里就有美。”數學中的美多姿多彩,對稱美、簡潔美、相似美、和諧美……數學自身的嚴謹、周密、精確也顯示了數學美。在數學教學中引導學生欣賞美,創造美,提高學生的審美能力,提升學生的美感,對提高數學學習的品位有著不可估量的作用。

一、發現教學內容之美

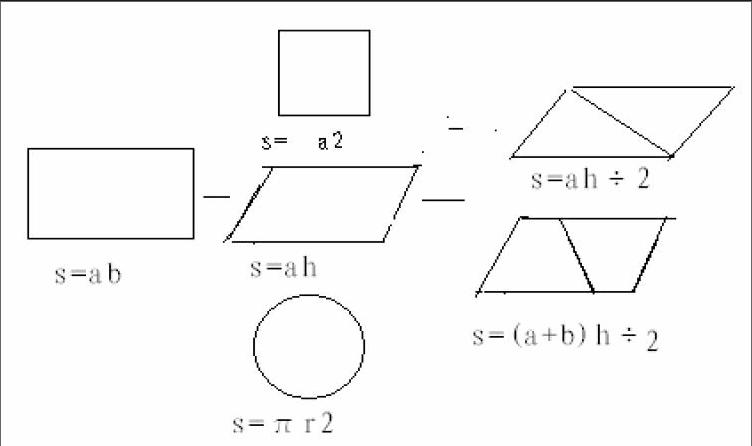

小學數學教學中有許多內容體現了不同形式的美。小學生認知特點帶有很大的具象性,所以教學時應該特別注重從數學知識中挖掘和捕捉美的實體,并努力把它們升華為美的形態,從而創設美的意境,讓學生耳濡目染。如進行“平面圖形面積計算”復習時,運用板書:

這其中不僅體現了用字母表示計算方法的簡潔美,而且滲透了圖形的轉化,體現變化美,讓學生能夠發現并感受到教學內容中的內涵美。

第六屆國際數學教育會議提出:數學教育還必須將數學中固有的美展示給學生,使學生不僅獲取知識,而且還要受到美的熏陶。

對于圖形的認識,學生的感知僅停留在觀察階段是不夠的,需要教師引導學生發現美、欣賞美。例如教學軸對稱圖形的認識,不僅要讓學生了解“軸對稱圖形”的特征,更要讓學生發現對稱美,進而利用對稱美進行創作。

數學中的美,除了引導學生從不同的角度發現,還可以通過操作感悟到運動的美。如將長方形,三角形繞一條直線旋轉,形成各種美的立體圖形。

教師在教數學知識的同時,要善于發現教學內容的美,引導學生欣賞美,同時還要滲透解題方式的新穎巧妙之美。

二、探索解題形式之美

教師可以引導學生一起進行有目的、有計劃的審美訓練。解題過程中,巧妙的解題方法,嚴謹、縝密的推理,知識間的內在聯系,都能給人們帶來美的感受。作為教師,和學生共同探索解題形式的美,能給師生帶來學習的愉悅。例如:碼頭有一批貨物共重960噸,汽車8天運了2/5,照這樣計算,余下的貨物還要幾天才能運完?學生在解決這個問題時用了以下兩種方法:

方法一:9600×2/5÷8=480 (噸)

9600×(1-2/5)÷480=12(天)

方法二:8÷2/5=20(天)

20-8=12(天)

這道題由于解題思路的多樣化,給學生的思考帶來了很大的空間。第一種解題方法層層推進,有序思考,給人以平穩、厚重之美;第二種解題方法簡潔明了,直奔主題,體現了解題方法的簡潔美。

學生在開放的條件下有了多種選擇,運用不同的審美情感,激發自己的審美直覺,確定自己的解題方法。

學生對解題有了美的感受,在解題過程中多種形式的美同樣充滿了情趣。如:下面的式子

3 × 4 = 12

33 × 44 = 1122

333 × 444 = 111222

3333 × 4444 = 11112222

33333 × 44444 = 1111122222

這些式子無論其排列的形式,還是蘊含的規律,都給學生帶來美的感受。學生在解決這類問題的同時也在鑒賞美。

三、創造教學過程之美

無論是數學知識的美,還是解題形式的美,對于小學生來說,很難自己發現、探究,這就需要教師的引導、點撥。但這不能是“廣而告之”。教師在教學中首先要讓學生感受到美的存在,繼而探索美的內涵,進而進行美的創造。例如教學“圓的認識”一課,先讓學生認識圓,感受到圓的美,激發學生的審美情趣,進而研究圓,放手探究圓內各部分間的關系。多層次、多角度地引導學生觀察、概括。學生運用已有的知識經驗,已有的審美觀念進行操作,通過量、折、看等方法進行探究。不少學生通過把圓對折幾次后比較,得出折痕是圓的直徑,幾道折痕相交于一點……學生通過圓折疊后變化的情況,又有了不少發現。在動手操作的過程中,弘揚學生的個性,感受圖形的內在美,在分享勞動成果的同時與同伴共享創造美的喜悅,體驗到數學的美和創造的美。