高職高專內科護理學課程雙語教學中應用形成性評價與終結性評價的調查與分析

吳林秀+劉春斌+張麗娣+吳瀟蕓+周玉華

【摘 要】以廣西衛生職業技術學院為例,為提高學生專業英語的實際應用能力、學習興趣及學習效果,在內科護理學課程雙語教學中采用形成性評價與終結性評價相結合的評價方法。調查結果表明:學生認為該方法更能反映自己真實的專業英語水平,提高自己對于專業課雙語教學的興趣,培養團隊合作能力及評判性思維,更能提高學生的口語能力,提高了教學效果。

【關鍵詞】高職高專 內科護理學 雙語教學 形成性評價 終結性評價 調查與分析

【中圖分類號】G 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2016)03C-0102-02

隨著護理專業的發展,學術交流不僅限于國內,國際交流更日趨頻繁,就業市場也從國內拓展到國外,因此,為提高護生的專業英語能力和市場競爭力,國內不少本科護理專業在主干課程中開展了雙語教學,但高職院校除涉外護理專業外,普通護理開展雙語教學的并不多。廣西衛生職業技術學院從2012年起在部分班級開展內科護理學課程部分內容的雙語教學嘗試,通過課后問卷調查及集體訪談發現,由于高職學生英語基礎薄弱,且受到就業市場主導,學生普遍以能否通過英語B級作為終極目標,只關注與英語等級考試相關的知識點,對于開展專業課程雙語教學的興趣并不濃厚。教學評價是教學環節的重要組成部分,對教師教學和學生學習起到重要的導向作用,根據評價在教學過程中的作用和教學功能,通常分為終結性評價和形成性評價,終結性評價以標準化考試為代表,形成性評價以學習為目的,注重學習過程。教學評價的結果可以激發學生的學習動機,提高學習興趣,影響學生對整個課程的學習方式和參與程度,因此,為提高學生專業英語的實際應用能力、學習興趣及學習效果,廣西衛生職業技術學院在內科護理學課程雙語教學中采用形成性評價與終結性評價相結合的評價方法,結果表明:學生認為該方法更能反映自己真實的專業英語水平,提高自己對于專業課雙語教學的興趣,培養團隊合作能力及評判性思維,更能提高學生的口語能力,提高了教學效果。

一、對象和方法

(一)對象

采用隨機抽樣的方法,選取2011級全日制高職高專護理專業2個自然班共120人為授課對象,其中女生112人,男生8人,平均年齡19-21歲。

(二)授課內容

由于高職護理專業學生英語基礎較為薄弱,課題組從實際情況出發,選取了內科護理學課程中的消化系統、內分泌系統兩個章節進行雙語講授,共30個課時。教材采用劉華平主編《內外科護理學》(雙語),另外參考英文原版《medical-surgical nursing》(the ninth edition)。教學時中文比例為70%,英文比例為30%。

(三)授課過程及評價方法

按照隨機方法,將120人編入12個小組,每組10人。授課形式包括大課講授、小組討論及角色扮演。評價指標(詳見表1)及授課過程介紹如下:

1.課堂學習態度、發言情況。大課講授以大班為單位,每班60人,在授課之前,預先發放下一次授課內容的英文講義,中文注釋重點及難點專業單詞,并布置相關問題,讓學生利用書本、網絡等介質相互討論查找出答案;在大課授課過程中,多媒體幻燈和板書以及課堂講解均為中英文交替。其中,護理學專業詞匯的解釋可用漢語,并用英文標注,重點和難點均用英漢兩種語言交替講解;在授課過程中,教師通過在課堂上觀察學生的學習態度,及對課堂提問的參與回答度,對學生的學習活動進行評價、監督,并做好詳細記錄。每周邀請20位學生進行20分鐘的非正式集體訪談,了解學生對雙語教學的意見以及在學習過程中遇到的困難,幫助學生找到合適自己的學習方法、降低學習焦慮,鼓勵學生在日常生活中盡可能多地使用英語,在理解了內科疾病專業知識的基礎上,加強專業英語的學習,適時地對學生的學習情況進行反饋,提高學習效果。

2.小組討論。以小組為單位,每組10人,討論課前一天,教師發放案例給小組預習,案例的編寫采用英文,重點難點專業詞匯用中文注釋。討論課分析案例時,按照護理程序的步驟進行,教師用英文提問,組內成員根據自己的理解對問題做出不同解答,其中英語使用的比例可根據學生自己的情況而決定,整個過程以學生為主體,教師適當引導,最后由教師總結點評。教師根據學生在各環節的表現程度給予相應的分數,課程結束之后適當地反饋,以利于學生及時總結提高學習效果,同時,組內同學根據討論參與程度及英語語法、流利度,專業英語術語使用情況進行互評、自評,三者相結合給出該次討論的總成績。

3.角色扮演。以小組為單位,每組10人。整個系統課程結束之后,由小組自行決定選擇某種疾病制定案例,并進行任務和角色的分配,按照護理程序,分別扮演醫生、護士、病人、家屬等角色,根據病人的狀況給予相應的評估、診斷、措施等,要求學生在整個扮演過程中,使用英語對話,操作解釋,將英語融入情景的練習和表演中,除教師評價外,其他同學需根據角色扮演情況、英語語法、流利度,專業英語術語使用情況進行互評、自評,三者相結合給出該次角色扮演的總成績。 二、結果

二、結果

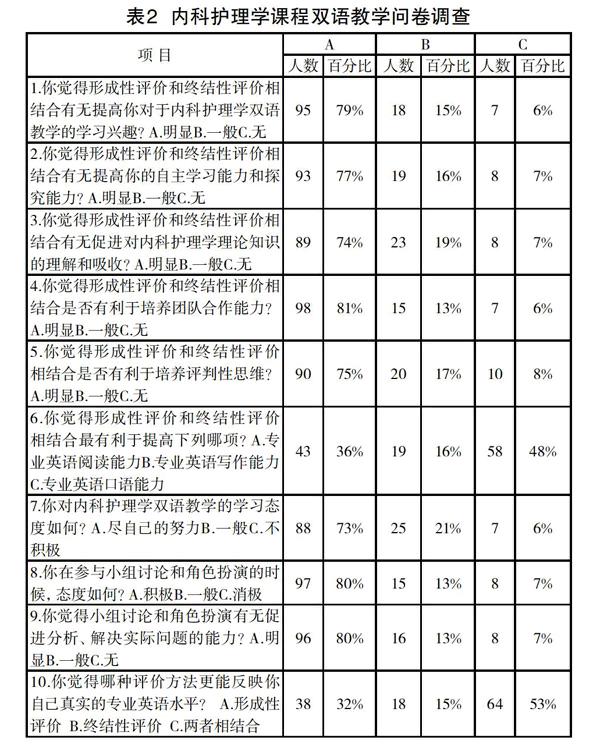

課程結束之后立即發放問卷調查表,共發放120份,回收120份,回收率100%,問卷調查表項目內容及結果見表2。

三、討論

(一)問卷調查結果分析

結果表明,學生認為形成性評價和終結性評價相結合的方法較單一的形成性評價或單一的終結性評價更能反映自己真實的專業英語水平,并認為采用形成性評價和終結性評價相結合的教學評價方法,能提高自己對于專業課雙語教學的興趣,提高自己的自主學習能力和探究能力,促進對內科護理學理論知識的理解和吸收,培養團隊合作能力及評判性思維,相對于專業英語的閱讀和寫作能力,該種評價方法更能提高學生的口語能力。絕大部分學生認為自己對于內科護理學雙語教學的學習態度是積極的,并能積極參與小組討論和角色扮演,并認為小組討論和角色扮演能促進自己分析和解決實際問題的能力。

(二)終結性評價的優缺點

終結性評價以標準化考試為代表,一般在某一階段學習結束時或者學期末對學生進行的全面評價,這種評價方式較為夸大考試的作用,忽視了學習過程中的不良表現,不利于學生學習興趣的提高,部分學生“臨時抱佛腳”甚至考試舞弊,但在某些特定的情況下,終結性評價有其優點,比如護士職業資格鑒定。

(三)形成性評價和終結性評價相結合

形成性評價主要針對學生的整個學習過程進行評價,通過多種評價手段和方法對學生學習過程做出判斷。形成性評價不僅關注學生對知識、技能的掌握和理解程度,還關注學生在獲得知識、技能的過程中所作的努力、參與度;評價的主體不僅是教師對學生的評價,還包括學生的自評、互評,突出了學生的主體性和主動性,有益于樹立學生的自信心。

四、小結

本次實踐表明,在高職高專護理專業內科護理學課程雙語教學中采用形成性評價和終結性評價相結合的評價方法,得到了絕大多數學生的肯定和歡迎,提高了教學效果。在今后的教學實踐中,應該不斷總結經驗,改進并完善該種評價方法,逐步增加雙語教學的內容,提高學生的專業英語應用能力。

【參考文獻】

[1]Leung C,Mohan B.Teacher formative assessment talking in classroom contexts:assessment as discourse and assessment of discourse[J].Language Testing,2004(3)

[2]匡海學,殷越,楊炳友.形成性評價與終結性評價相結合的多元型考試模式的研究與實踐[J].中醫教育,2015(2)

[3]楊瑞萍.關于大學英語教學過程性評估的探討[J].青島職業技術學院學報,2009(1)

[4]葉瀾.課程改革與課程評價[M].北京:教育科學出版社,2001