高效風(fēng)光互補照明系統(tǒng)設(shè)計

李冰 朱佳偉 尹航仁 張倫 吳晗 李罡 王蘊 劉庶

【摘 要】本文對高效風(fēng)光互補照明系統(tǒng)進行了研究設(shè)計,對系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)和控制單元分別進行了設(shè)計。

【關(guān)鍵詞】高效 風(fēng)光互補 照明

中圖分類號:G4 ? ?文獻標(biāo)識碼:A DOI:10.3969/j.issn.1672-0407.2016.03.194

一、高效風(fēng)光互補照明系統(tǒng)研究背景

近幾年,由于傳統(tǒng)能源的有限性日益突出,人們的環(huán)保意識不斷增強,清潔能源越來越受到普遍重視,太陽能、風(fēng)能都屬于清潔能源,高效開發(fā)正方興未艾。

在太陽能、風(fēng)能單獨用于發(fā)電系統(tǒng)中時,由于太陽能、風(fēng)能的穩(wěn)定性較差,為了能夠提供連續(xù)穩(wěn)定的能量轉(zhuǎn)換輸出,無論是光伏發(fā)電系統(tǒng)還是風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng),都需要引入儲能環(huán)節(jié)來調(diào)節(jié)系統(tǒng)運行過程中的能量供需平衡。由于風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)和光伏發(fā)電系統(tǒng)在儲能環(huán)節(jié)可以通用,所以建立風(fēng)光互補發(fā)電系統(tǒng)在技術(shù)應(yīng)用上成為可能。

從資源角度考慮,太陽能和風(fēng)能兩者在時間變化分布上有很強的互補性,白天太陽光最強時,風(fēng)很小,到了晚上,光照很弱,但由于地表溫差變化大而風(fēng)能有所加強;在我國西北、華北等地區(qū),風(fēng)能及太陽能資源具有季節(jié)互補性,冬春兩季風(fēng)力大,夏秋兩季太陽光輻射強。太陽能和風(fēng)能在時間上的互補性使得風(fēng)光互補發(fā)電系統(tǒng)在資源分布上具有很好的匹配性。

適時的研究風(fēng)光互補系統(tǒng)能搶占市場先機,也符合綠色環(huán)保的要求。下面本文就一種高效風(fēng)光互補照明系統(tǒng)進行設(shè)計分析。

二、系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)設(shè)計

考慮到系統(tǒng)的使用與推廣,最大功率自動跟蹤系統(tǒng)應(yīng)注重于系統(tǒng)實效性和經(jīng)濟性,因此在實際設(shè)計過程中遵循了以下幾個原則:

(1)模塊化設(shè)計,對整個最大功率自動跟蹤系統(tǒng)進行模塊化設(shè)計,便于縮短開發(fā)的時間周期,并且根據(jù)模塊之間的關(guān)系建立標(biāo)準(zhǔn)的連接。

(2)系統(tǒng)的可擴展性,按照所需的控制策略和跟蹤算法搭建系統(tǒng)平臺,能夠方便系統(tǒng)的維護與更新,且能夠?qū)崿F(xiàn)相關(guān)參數(shù)的動態(tài)配置。

(3)太陽能最大功率自動跟蹤系統(tǒng)的電池板在正常工作時應(yīng)正對太陽,在氣候不利條件下(如陰雨天氣或大風(fēng)等),能夠自動放平,一方面保護系統(tǒng)免遭大風(fēng)破壞,另一方面也可以節(jié)省電力消耗。

(4)系統(tǒng)在天黑后,能夠使電池板重新朝向東方,實現(xiàn)日循環(huán)運行。

(5)太陽運動是緩慢變化的,所以應(yīng)該實現(xiàn)間歇性的跟蹤方式。

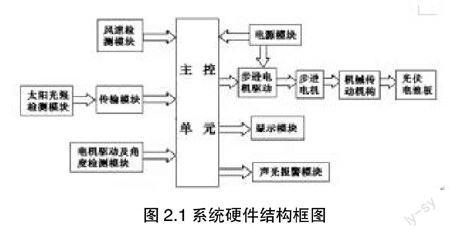

基于以上原則,系統(tǒng)總體硬件由控制部分和驅(qū)動部分組成。控制部分主要包括STC89C52主控板、光強檢測模塊、液晶顯示器、風(fēng)速風(fēng)向檢測模塊和角度檢測模塊;驅(qū)動部分主要包括機構(gòu)支架、太陽能電池板、蝸輪蝸桿副、步進電機及其驅(qū)動器,系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)框圖如圖2.1所示。

圖2.1系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)框圖

三、控制單元設(shè)計

控制器在整個系統(tǒng)中作用至關(guān)重要。由于風(fēng)能和太陽能具有隨機性和不穩(wěn)定性,所以能量的控制相當(dāng)重要。當(dāng)風(fēng)能過大,太陽能輸出的能量也很大時,而此時負載所需的能量小于所供給的能量時,將會導(dǎo)致風(fēng)輪的轉(zhuǎn)速過大,導(dǎo)致飛車;電流也過大,易導(dǎo)致發(fā)電機過載,而燒毀線圈;風(fēng)能、太陽能較時,無法滿足負載供電;以及對最大功率跟蹤控制等一系列問題 。

系統(tǒng)以STC89S52單片機為控制核心設(shè)計系統(tǒng)控制器。它將風(fēng)力發(fā)電機輸出的不穩(wěn)定交流電和太陽能電池板輸出的不穩(wěn)定直流電轉(zhuǎn)換為穩(wěn)定的直流電提供給蓄電池和負載,同時控制蓄電池的充放電方式和負載的工作模式,實現(xiàn)蓄電池科學(xué)的充放電管理。

在風(fēng)光聯(lián)合發(fā)電系統(tǒng)中太陽能電池的使用壽命比較長,一般能夠達到10-15年,而風(fēng)力發(fā)電機和蓄電池的使用壽命比較短,所以使發(fā)電機和蓄電池工作在安全的工作模式下,對發(fā)電機和蓄電池進行保護是控制器的主要任務(wù)之一。控制器要起到以下幾個作用:

(一)功率控制

采用風(fēng)光同時工作的模式, 輸出功率控制采取對風(fēng)光總功率進行跟蹤的策 略,不單獨對分支路進行控制,簡化了系統(tǒng)電路,同時也簡化了最大功率跟蹤程序的流程。對總功率的控制采用逐次逼近法的 MPPT 控制策略。在最大功率跟蹤時,對于單獨的風(fēng)力發(fā)電機組和光伏陣列而言,可能沒有同時工作在最大功率點,但是系統(tǒng)總的輸出功率能夠跟蹤輸出功率大的支路。

(二)蓄電池充放電控制

控制系統(tǒng)將對蓄電池的端電壓和系統(tǒng)設(shè)置的控制點電壓進行比較,根據(jù)比較的結(jié)果確定是否分級切除光伏支路和風(fēng)力發(fā)電機或者是分級增加蓄電池充電的光伏支路和風(fēng)力發(fā)電機,以確保蓄電池的充電電流工作在正常條件下。如果在連續(xù)無風(fēng)、光的情況下,蓄電池處于過放狀態(tài)時,應(yīng)該切斷蓄電池對負載或者逆變器的供電,以避免蓄電池深度放電。

(三)對發(fā)電機進行保護

當(dāng)發(fā)電機在對蓄電池進行充電的狀態(tài)下,實時對發(fā)電機所輸出的線電壓進行檢測,當(dāng)線電壓大于所設(shè)定的保護電壓時,接入耗能負載,消耗掉多余能量;根據(jù)控制點電壓的判斷,看蓄電池是否還需要風(fēng)力發(fā)電機進行充電,如果是,則斷開耗能負載的連接,延時一會兒后,等發(fā)電機進入平穩(wěn)運行狀態(tài)后,再開始下一次檢測。

參考文獻

[1] Gang Wang , Design and Realization of Solar Energy Maximum Power Point Automatic Tracking System[J]. ?Mechatronics and Control Engineering,2013:224-230

[2] Gang Wang, Research and Simulation on the Maximum Power Tracking Control of the Wind-light Complementary Power Generation System[J]., Advances in Applied Materials and Electronics Engineering II,2013:451-455

[3] 王志新,劉立群,張華強.風(fēng)光互補技術(shù)及應(yīng)用新進展[J]. 電網(wǎng)與清潔能源, 2008.11:40-45

[4]黃璜,羅傳仙.風(fēng)光互補照明系統(tǒng)淺析[J].中國科技信息,2010.8:16-18

[5] 楊茂榮,高金銳,郭小堅.新型戶用風(fēng)光互補供電系統(tǒng)[J].可再生能源,2006.3:60-63