“禮即理”之傳統文化意涵與象征意義

夏 錦,鮑夢若

(1.云林科技大學 設計學研究所,臺灣 云林64002;2.四川大學 藝術學院,成都 610207)

?

“禮即理”之傳統文化意涵與象征意義

夏錦1,鮑夢若2

(1.云林科技大學 設計學研究所,臺灣 云林64002;2.四川大學 藝術學院,成都 610207)

[摘要]自古以來中國傳統建筑的色彩就被賦予了特殊的含義,不僅作為建筑的裝飾,還體現了傳統文化“禮”存在的鮮明的文化等級制度,這一現象的產生與當時的社會制度、文化背景、倫理道德及心理因素有著密切的關系。“理”則有秩序或真理的意涵,“禮即理”的思想說明“合于禮”與“合于理”的建筑色彩適應中國建筑色彩的發展,它在傳統建筑中體現為華麗的宮殿建筑與質樸的民居建筑色彩的鮮明的對比。中國傳統建筑的色彩雖受禮制思想的制約,但也規范了人的行為道德與自我修養,體現了以“禮”訓“理”、以“理”合“禮”的文化思想。

[關鍵詞]傳統文化;禮;理;傳統建筑;色彩

在中國幾千年文化發展的歷史進程中,禮制文化深刻影響著社會各階層的生產活動,它與人類生活的息息相關,更直接地反映在社會、文化、經濟等方面,并產生了深層次的內在聯系。建筑與色彩一直存在著緊密的聯系,記錄與承載著天地間生生不息的族群期盼和無法舍棄的記憶。建筑的色彩作為人類感知中直觀的視覺體現,向人類傳遞了當下時代的信息。

與歐洲古典建筑體系的形成不同,中國傳統建筑體系的產生則是基于以儒家思想為準則的倫理道德觀念,它一方面反映了國家對政治權力的控制,另一方面也是為了維護“禮”的社會秩序與民族文化的繼承。所以,“禮”涵蓋了從倫理道德到物質層面的等級制度與行為規范,涉及的人與人之間行為關系、建筑體格規模以及細部裝飾等都在“禮”的制度準則下行事,[1]其中最為突出的部分無疑是建筑的色彩。人通過物質感官——眼睛觀察世界,獲取外界信息,色彩元素是人感知事物的重要條件之一。對建筑形態來說,建筑的色彩是能迅速被人感知的重要因素;對建筑文化而言,建筑的色彩也最直觀地反映了地區、國家、民族文化傳統的特性,[2]是一個地區特殊的文化符號。因此,不管是從物質層面還是文化層面,色彩并不是單一的個體存在, 而是被人們賦予了特定的象征意涵。

回顧以往的研究發現,近年來,研究傳統色彩元素對現代建筑運用的文章頗多,但結合傳統文化“禮”的理論來研究者甚少。因此,本研究通過分析中國傳統文化中的“禮”,將中國傳統建筑中的“禮”與“理”結合,以探討傳統建筑色彩的文化意涵和“禮”與“理”的對應關系,進一步了解古代社會的文化形態和人們的心理認知,在對傳統建筑色彩文化知識的掌握上,助力現代城市的發展。

一、建筑色彩中“禮”的文化意涵

在古時,當人類從原始的野蠻社會進入文明社會初期時,國家尚無明確的法律條文,但此時的人類又需要以某種制度約束人的動物本能行為,于是產生了作為道德規范的“禮”制。[5]可見,“禮”出現的根本目的是維護人與人之間正常關系的發展需要,也是維系社會關系與生活秩序。而建筑作為文化的載體,其本體以及裝飾必然受到禮制思想觀念的影響。因此,中國傳統建筑形制從屋頂形式、建筑開間、建筑材料、細部裝飾的紋樣以及建筑的色彩,都嚴格恪守禮制的規定。

中國傳統建筑色彩表現在“禮”的方面主要受古代“五行”學說的影響,其給予了傳統色彩更加鮮明的宇宙哲學思想,并影響了古人對色彩的審美觀。按照“五行”思想構成五種色彩,分別以青、白、赤、黑、黃代表木、金、火、水、土五種不同物質,并與五個空間方位東、西、南、北、中相對應(表1)。戰國末年,稷下學宮的陰陽學家鄒衍創始的“五德終始說”,第一次將“五行”“五方”“五色”融為一體。西周時期有了正色與間色的區分,《尚書》中記載:“采者,青、黃、赤、白、黑也”,所謂正色即青、黃、赤、白、黑;所謂間色即綠、紅、碧、紫、騮黃(黃黑之色),間色是由正色混合而來。[6]隨著儒家思想的成熟與發展,色彩被賦予了等級與尊卑的觀念。孔子講求正色,認為在五色體系中,正色為尊,間色為卑,上下尊卑、官位等級、宗教祭祀,都要搭配對應顏色,使色彩有了更為豐富的象征意涵。[7]而色彩的等級制度體現在建筑用色上,《春秋谷梁傳·莊公·莊公二十三年》中記載:“秋,丹桓宮楹。禮,天子、諸侯黝堊,大夫倉,士黈,丹楹,非禮也。”說的是按禮的制度,天子、諸侯廟前的楹柱涂淡黑色,壁上刷白土。大夫廟前的楹柱應涂青色,士人廟前楹柱應涂黃色。而將魯桓公廟的柱子漆成紅色,是不合于禮的。宋代《太平御覽·居處部十五·柱》則說:“丹桓宮楹。禮,天子丹,諸侯黝,大夫蒼,士黈。”可見,不同時代對色彩認知的不同,使建筑色彩的等級規范也有著明顯區別,若違反便是不合于“禮”的制度,也不合于情“理”的道德約束。中國傳統建筑的發展至明清時期達到了最高峰,表現為建筑的裝飾更加煩瑣,色彩使用等級也更為嚴格。《清工部工程做法則例》中對各類型建筑的色彩使用等級都做了明確規定,其中青、赤、黃為統治階級專用色,只能用于皇家宮殿與寺廟等建筑;對朝臣之外普通百姓的民居則只能采用無彩色系的黑、白、灰色的建筑磚瓦,不能施以彩繪,甚至是木構件也要保留木質的原色。在當時的社會背景下,這種規定一方面在鞏固皇權地位的同時,使傳統建筑的發展陷入僵化,而無創新可言。[8]另一方面,嚴格的禮制也使中國傳統文化得以保存與傳承,間接形成了中國傳統建筑獨特的風格體系。

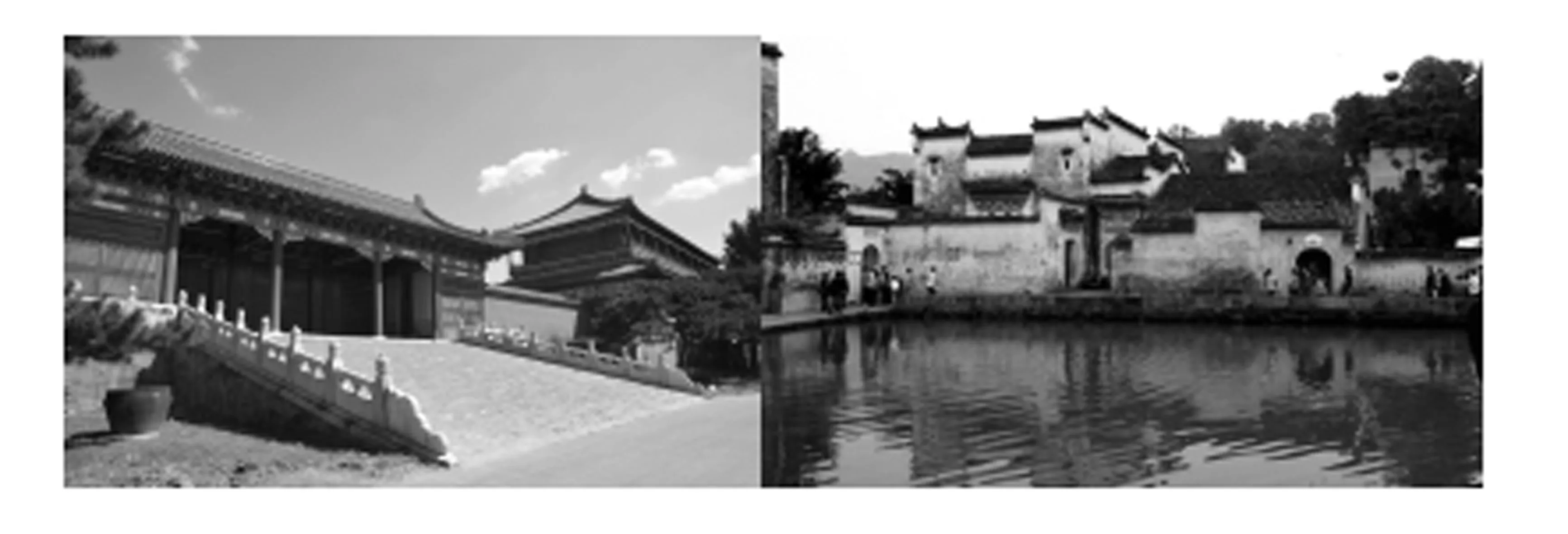

二、建筑色彩中“理”的文化意涵

在中國長期以奴隸和封建社會為主的結構體系下,禮制是人際關系中界定等級、尊卑、秩序的一種機制,規范人們的言行舉止,使其廣泛深入社會各階層,用以維護國家的穩定秩序與穩固政治權利。使人們日常生活中的思想、行為都要符合某種已被人們默認的倫理綱常。雖然它不是法律制度,但是在某種意義上卻嚴格地制約著人們的行為準則,使人們不敢輕易地超越道德底線。[11]同時,儒家的中庸思想的影響,也使“禮”的規范制度反映在中國傳統建筑的色彩中。當統治階級的建筑色彩占據高飽和的青、赤、黃色彩后,百姓則自然選擇黑、白、灰等無彩色,那么在民居色彩中常出現灰瓦白墻的色調就是非常合“理”的,也是合“禮”的(圖1)。因此,這種合“禮”與“理”的色彩搭配,在整體環境中既不會與帝王、官臣相沖突,也更加能突顯出宮殿建筑的威嚴與神圣。使中國宮殿建筑與傳統民居色彩呈現出一種非常自然的主色與輔色互相映襯的和諧均衡的景象,使其主次分明、層次豐富,統一中又具有變化,是合于情理的色彩布局。

表1. 五行、五色、五方對應表

圖1宮殿建筑與民居建筑的顏色對比

三、傳統建筑色彩中“禮”與“理”之對應關系

中國傳統建筑色彩發展的歷史是對“禮”與“理”思想的交融與詮釋。朱熹認為“天理之節文,人事之儀則”,“禮即理也,但謂之理,則疑若未有形跡之可言;制而為禮,則有品節文章之可見矣……節文儀則是日事,宜細考之”。*《答曾擇之》,《文集》卷六十。朱子之理論可理解為“禮”就是“理”,這里的理是指天理,而如果只強調天理而忽視禮儀,那么人們在日常的行為活動中就無法落實;而凌延堪、阮元、焦循等清儒則認為凡“理”皆虛,唯“禮”最實,應以“禮”代“理”。[10]因此,制定出禮儀,把理論與實踐相結合,使人的作為可行可見。制定建筑色彩之禮法,是封建統治階級以“禮”的法規規范人們行為的方法之一,而倫理道德則是在長期的社會生活中約定俗成的準則,潛藏于人們的內心深處,根深蒂固地體現在人們生活的各個方面,它對人們生活觀念的制約有時并不遜色于法律的制約,在法律體系尚未健全的傳統社會中,倫理道德的約束則是維護社會秩序有效的工具。嚴格的禮制在中國傳統建筑色彩的營造中,雖制約了建筑工匠在創作過程中的自由發揮,但也通過“禮”的約束使中國傳統建筑精華得以保存至今,使其不僅合于“禮”的規范,也合于“理”的原則。

中國傳統建筑色彩中“禮”與“理”的關系除了受政治制度影響以外,還受到社會背景、倫理道德觀、風俗習慣以及人的心理等因素的影響,這造就了不同時期人們對色彩的不同認知。正如中國古代人對服飾色彩有著不同的認知,如夏朝崇尚黑色、商朝崇尚白色、周朝崇尚赤色,至秦統一天下后,以水德代替周的火德,而崇尚黑色,此種思想主要受“陰陽五行”影響,即把“五行”與色彩相結合進行建構,以禮制規范人們服飾色彩的穿著。而這種受“五行”思想的影響也體現在建筑色彩中,例如,北京故宮建筑群中大面積使用紅色和黃色,乃因在五行中“火(紅)生土(黃)”;又因“火克木”,故其墻外不植樹;太子居東宮,因東方對應五色為青,故屋頂顏色為青色琉璃瓦頂,表示生機與成長,是對未來統治者的期望。[12]因此,傳統建筑色彩通過“禮”的認知結合人們的日常生活,在規范長期的制約下,人的行為、思想也因色彩所傳達的信息而對地方產生認同感。“禮”遵循著“理”的原則,是現代社會應當持續維護的法則,同樣反映在建筑上,也應當以“禮”的精神來表達建筑理性的制約。

“禮”與“理”的關系可以表述為,“禮”是“理”的靈魂,而“理”是“禮”的原則。《禮記·仲尼燕居》中記載:“禮也者,理也。”《禮記·樂記》中記載:“禮也者,理之不可易者也。”由此可知,中國人的傳統思維是“禮乎于理”;也就是說禮即理也,是不可移易的理之體現。正如周敦頤、張載認為:“蓋禮者理也,須是學窮理,禮則所以行其義,知理則能制禮,然則禮出于理之后。”[13]二位理學家是以理為體、以禮為用。之后,王陽明在《禮記纂言序》中有言: “禮也者,理也; 理也者,性也; 性也者,命也。…… 其渾然于其性也,則理一而已矣。”[14]王陽明將“禮”提升至“天理”的高度。盡管如此,他們仍有一個共性,即通過對“理”的意義闡發,將“禮”“理”關系的討論提升到了本體的高度。[15]古人治“禮”以“禮者,理也”的思想理念廣為推行,不僅規范人的行為,還施于廟堂,影響了傳統建筑色彩的發展。

四、合于“禮”與“理”的傳統建筑色彩

在禮制的嚴格規范下,中國傳統建筑色彩的發展體現出華麗與質樸兩種傾向,形成了宮殿、宗教建筑與民居建筑之間鮮明的對比。在我國古代,“色”與“彩”分別表示建筑色彩裝飾工藝中的“敷色”與“施彩”兩種不同的裝飾含義:“敷色”即指僅用單色在建筑材料上涂刷,產生的色彩效果較為單純、明確等特點;“施彩”是在建筑局部施以彩繪,裝飾效果較為華麗與隆重。五行、五方、五色思想觀念使色彩本身的含義發生了改變,其被人們賦予了太多神秘與權力的色彩。所以,“色”不僅僅指單純的“顏色”,被人們賦予了更多的象征意涵,因此,也產生了等級制度,如黃色為“尊”,赤色為“貴”,然后按等級由上至下排序為“綠、青、紫、白、黑、雜色”等。當然“彩”的施法也必須符合“彩”的制度,嚴格遵循傳統禮制行事。[16]因此,生活于此意識形態下的人們,從每天的衣、食、住、行到言行舉止都要遵循禮儀規范。本文主要論述的是施以重彩的宮殿建筑與含蓄樸素的民居建筑,在遵循“禮”的制度下,也合于“理”的原則。

(一)華麗的宮殿建筑

在彩色建筑當中,級別最高的當屬宮殿建筑,因為在宗法一體的禮制社會下,即使是皇權至上,也要遵循傳統的禮儀規制。當今最具代表性的皇家建筑,當屬北京的紫禁城,與周邊歷史街區的建筑色彩相比,層次豐富、等級鮮明。在成片青灰瓦的民居的襯托下,顯示出宮殿建筑色彩的絢爛和皇權的至高無上。

皇家宮殿建筑使用了大量的黃色和紅色,與周邊的民居建筑色彩形成了鮮明的對比。在中國五行學說中,方位“中”為“土”,對應的顏色為黃色。在《易經》中有言:“君子黃中通理,正位居體,美在其中,而暢于四支,發于事業,美之至也。”這里的“黃中”是指抽象的天地之中,黃色代表的是中央的顏色。這里的“理”是指中醫中的腠理,就是指皮膚毛孔,功夫都做到了,內外皆通后,面上都有光彩,所以黃色也被認為是最美的顏色,自然成了皇家專用的顏色。在中國人的意識里,紅色是人們最喜愛的顏色,不管是結婚、生子、節日等喜慶的日子里,總是少不了紅色。紅色在方位中代表南方,在五行中代表“火”,人們形容一件好事時用“紅紅火火”來描述,往往表現美好的事物。在封建禮制社會中,紅色必然成了皇家建筑中最主要的顏色。在皇家建筑中,除了紅色和黃色作為主要顏色外,青色也是宮殿建筑中常用的顏色,青代表東方,五行為“木”,象征生長、繁茂,常見于屋檐下的“彩帶”部分,在整個建筑色彩的節奏變化中起到協調的作用。可見宮殿建筑色彩的搭配遵從“禮”制,也合于情“理”。

(二)質樸的民居建筑

中國傳統的民居建筑色彩主體以無彩色系為主,特別是中國北部地區表現得特別明顯。在淮河以北地區民居建筑中,以青、灰、素和栗黑色為常見顏色;在淮河以南地區,特別是最有代表性的徽州建筑,其色彩就是非常極致的黑、白、灰,即使是木材,也大部分是保留木材原有的顏色,而不加施彩。整體建筑色彩隨著時間的雕刻,使其呈現出更為自然的色調,宛如一幅幅水墨畫;而在遠離古時政治中心的中國南部地區,特別是閩南地區,因為地理環境因素,其土質為紅壤,燒制出的磚瓦顏色就有別于其他地區,因此地方民居主要以磚紅色為主,但相較于地方的宗祠、寺廟五彩斑斕的色彩,民居的色彩比較含蓄與樸素。從我國傳統民居色彩中不難發現,古時人的智慧所在。在等級森嚴的封建制度下,當皇家建筑為了彰顯權力呈現出華麗的色彩時,民居建筑則選擇淡雅的色調。從另一個角度來看,強烈的對比色調并不適合居住,而含蓄樸素的色調,便少了一份喧嘩,多了幾分親切,形成了良好居住氛圍,更適宜人居。

縱觀歷史,傳統禮制雖一方面限制了人的行為準則及審美價值,但另一方面也形成了中國建筑獨具特色的建筑色彩文化。傳統建筑色彩搭配主次鮮明、尊卑有序,猶如一首富有節奏感的交響樂。雖然以傳統的禮教思想主導,但根據不同的地理環境,歷經不同的時代變更,其主體雖發生變化,但建筑的靈魂卻未改變。“禮”的核心思想即在于樹立等級、區別親疏,禮制思想觀念下統治的社會實際是等級明顯的禮制社會。在傳統思想天尊地卑、倫理綱常中體現出的社會秩序,無不是對禮教制度的合“理”性的一種解釋。

五、結論

從中國傳統建筑色彩發展、演變的過程能夠發現,無論何種禮儀規范都不能擺脫時代與社會留下的痕跡,也不能脫離政治與文化歷史背景的影響。傳統文化“禮”的產生,在早期主要是作為宗教祭祀的儀態出現,而在階級社會出現后,“禮”便有了社會的等級制度;“禮”表現在傳統建筑色彩方面,主要受到“陰陽五行”思想的影響,“禮”有了更多的象征意涵,根據不同的人以及社會地位,嚴格規范著建筑色彩的使用。而“理”包括一種秩序、規律、道義或真理、天理的意涵,以“禮即理”的思想說明了“合于禮”與“合于理”的建筑色彩才適應中國建筑色彩的發展。合“禮”與“理”的色彩在傳統建筑中表現為華麗的宮殿建筑與質樸的民居建筑中的色彩的鮮明對比,但根據對禮制思想的分析,發現中國傳統建筑的色彩使用,雖受禮制思想的制約,但卻規范了人的行為道德與自我修養,并以合理的方式反映在建筑方面,體現了以“禮”訓“理”,以“理”合“禮”的文化思想。建筑的色彩是一個國家的文化,是一座城市的符號,是人們生活的記憶。在今天城市發展追求現代化的趨勢中,我們應當避免全球“同質化”的侵襲,合理的繼承和發揚祖先留給我們寶貴的傳統文化精髓, 追求既符合傳統倫理道德又符合當下社會之禮的文化價值觀念。

[參考文獻]

[1]楊宇振.“禮”與“理”的世界——中國近現代城市轉型批判[J] .華中建筑, 2006,24(5):7-9.

[2]丁昶,劉加平.藏族建筑色彩體系特征分析[J].西安建筑科技大學學報(自然科學版),2009,41(3):375-379.

[3]禮的象形字源解釋[DB/OL].象形字典網.http://vividict.com/WordInfo.aspx?id=3871.

[4]禮的解釋[DB/OL].漢典網.http://www.zdic.net/z/20/sw/793C.htm.

[5]柳肅.禮制與建筑[M].臺北:錦繡出版社,2001.

[6]何慧群,羅江玫.淺談傳統“五色觀”在建筑外觀色彩中的表現[J].藝術與設計,2011,(10):97-99.

[7]張金,孫玉海.中國傳統建筑色彩的文化特性[J].中國建筑裝飾裝修, 2010,(7):218-219.

[8]顏紅影,馬海元.傳統建筑色彩美學在現代建筑設計中的運用[J].赤峰學院學報(自然科學版),2012,(3):126-128.

[9][清]皮錫瑞. 經學通論[M] . 北京: 中華書局,1954.

[10]延玥.朱熹論禮與理的關系[D].南京:南京大學, 2011.

[11]許星.論中國傳統服飾的“合理性”與“合禮性”[J].蘇州絲綢工學院學報,2000,(2):42-46.

[12]謝蘭芬.“五德終始說”之延義探討五行色之形成[J].設計學研究,2008,11(1):66-85.

[13][北宋]張載.張子語錄(卷下)[M]//張載集.北京:中華書局,1978:264.

[14][明]王陽明.傳習錄(上)[M].上海: 上海古籍出版社,2011:681.

[15]魏濤.張載禮理關系問題辨正[J].鄭州輕工業學院學報(社會科學版),2012,13(6):54-57.

[16]宋建明.中國古代建筑色彩探微——在絢麗與質樸營造中的傳統建筑色彩[J].新美術,2013,(4):41-54.

〔責任編輯:曹金鐘孫琦〕

[收稿日期]2016-03-18

[作者簡介]夏錦(1988-),女,福建廈門人,博士研究生,從事設計學研究。

[中圖分類號]B83-05;K892.9

[文獻標志碼]A

[文章編號]1000-8284(2016)07-0171-05