我向安瀾先生求字

⊙ 張生漢

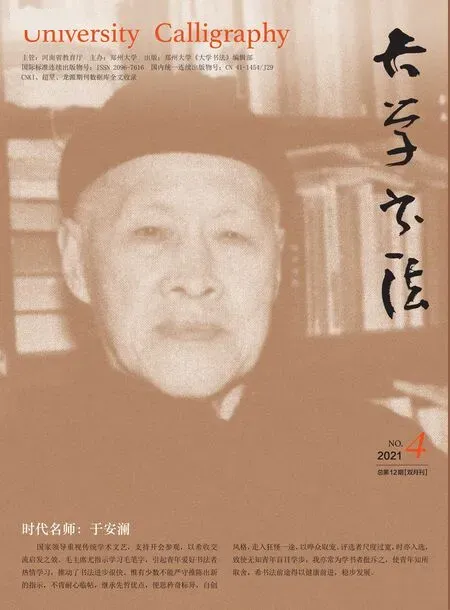

我是1979年9月進入河南大學(那時還叫“開封師范學院”)中文系讀書的。當時系里的幾位老先生——像于安瀾、任訪秋、高文、華鐘彥、王夢隱、呂景先等,都年事已高,不再給本科生上基礎課了。偶爾開個講座,同學們都早早跑去占座位,教室里總是擠得滿滿的。記得二年級下學期,有一次于安瀾先生開講座講國畫欣賞,我去聽了。那是第一次近距離接觸于先生。

先生高高的個頭,微黑透紅的臉膛,雙目炯炯,善氣迎人。一身黑色的中式褲褂,一口地道的豫北方音,其話語平直中不乏典雅,一看就知道是一位淳厚而又慷爽、質樸而又穎慧的學問家。哦,這就是于先生啊!入校不久就聽說,于先生書畫俱佳,其畫以山水見長,字則以篆書聞名,他所收藏的書畫作品不少出自名家之手。那天于先生點評的是某名家所繪的殘荷。畫張掛在黑板上,先生時不時轉過身去,用教鞭指著畫中的某一區,說此處如何如何、彼處如何如何;又說與這幅畫相比,某某人的殘荷又是怎樣怎樣的一個格局……可惜我一點不懂繪畫,聽不出個所以然來,因而對先生的評點印象并不深刻。后來就再沒有聽過于先生的講座,也沒有機會接近他。

臨畢業的那個學期,我報考了華中師范大學漢語史專業訓詁學方向的研究生,初試通過了,馬上要去復試,可我對導師楊潛齋先生的有關情況一點都不了解,心里不免有些不踏實。這時候,古漢語教研室主任董希謙老師告訴我,于先生與楊先生曾經在武昌一起共過事(1950至1951年,于、楊二位同在武昌教育學院任教),我可以先去拜訪一下于先生。躊躇過幾次,但終于沒有去,我沒有勇氣去打擾一位大學問家。

1983年9月,我到華中師范大學跟楊潛齋先生讀訓詁學。10月下旬,中國訓詁學會在揚州開學術研討會。楊先生是訓詁學會副會長,我們同門的幾個師兄弟跟隨先生去聽會,也算是陪侍。很巧,于安瀾先生和河南大學中文系古漢語教研室的趙天吏先生、李建偉老師(77級師兄,畢業后留校任教)也在會上。開幕式上,于先生、楊先生和胡厚宣先生、周祖謨先生等幾位都在主席臺前排就坐,大會主持請于先生作了發言,自然仍是一口地道的豫北腔。第二天下午,楊先生說要到住處看望老朋友安瀾先生,也讓我們一同去見見。師兄弟幾個自然非常樂意,在我更是求之不得。

闊別了30多年的老朋友在會議上相逢,自然是格外高興,特別是于先生,說話的語調顯然比平時高了許多。楊先生溫文爾雅,談吐幽默,開口必稱“安瀾老”;于先生雖然年長幾歲,但遜讓不已,一句一個“楊先生”。二位老人彼此噓寒問暖,說了一些別后的各自情形,都感慨歲月如梭,人事滄桑。趙先生一旁也不時地插上幾句,室內笑語歡聲,氣氛熱烈,在一旁的我們也深受感染。

趙天吏先生是我本科畢業論文的指導老師,那篇習作《鞏縣方言本字考》,趙先生還給打了個優秀。沒想到在這里能遇到他老人家!我向前去問了好,趙先生又叮嚀勉勵了一番。道別的時候,于先生、趙先生一同送了出來。趙先生拉著我對于先生說:“這是咱的學生,叫張生漢,現在是楊先生的研究生。”于先生聽說后,笑瞇瞇地看著我道:“這事兒我還不知道!能跟楊先生念書,是你哩福氣!楊先生學問好,外語也好,眼界高——這一點趕我強,他比我多一只眼,我不能看外文。你跟著楊先生要好好學,好好用功!”

楊先生再次回身拱手,請于、趙二位留步,才帶學生們往住處走去。

沒走幾步,我忽然想起原擬定的事沒有落實,又折回來,追上于先生他們。于先生看我又回來,笑瞇瞇地問:“你有啥事?”

“我……我……我想要……”

先生看我紅著臉,囁嚅半天也沒有道出想說的話,把臉一仰,莞爾笑道:“呵呵!不用說了,想叫我給你寫幅字兒,是不是?”

看先生那副慈愛和煦的神情,我開始的那種拘束已經沒有了,忙說:“是,是!就是想要您的字。”

“呵呵!”先生又粲然而樂,說:“那不是啥難事。寫,我給你寫。”

得到這句話,我剛說“我去買紙”,被于先生一把扯住,說:“哪還用你買紙哩?我那兒紙多!”然后問道:“你想叫我給你寫點啥?”

“都行,都行!寫啥都行!”

先生又道:“敢問你大號咋稱呼?”

我又一臉懵懂,說:“我沒有別的字、號,就是張生漢。”

先生笑瞇瞇、慢悠悠地說:“那——那咋給你寫哩?款上總不能就稱名兒吧。”

哦,是了!早聽人說,于先生對于求字的,幾乎是來者不拒,有人說連明倫街上擺攤的都有于先生的字。這話雖有些夸張,也足以說明他施惠之普遍。也有人勸他:“于先生,您的字雖好,也不可誰要就給誰寫,寫得多就不值錢了。”先生總是呵呵一笑:“本來就不值錢。我喜歡寫,人家喜歡看,兩得其便,何樂而不為!”大家都知道,于先生給人寫字,從來不收潤筆,那貼紙貼墨亦是常有之事。不過有一樣,凡求字者,先生必問其名、字或別號,若只有姓名、沒有字或者別號,先生是不寫的。原來,舊時讀過書的人,都有名有字,不少人還有別號。人們交往,是相互稱字或者別號的,即便長官對下屬、長者對后生,也概莫能外,直呼其名則被視為對人的大不敬。所以遇到這種情況,于先生總是說:“沒那規矩兒啊。咋敢直呼其名嘞?不中,行不得!”因此遭拒的也就不是一兩個。

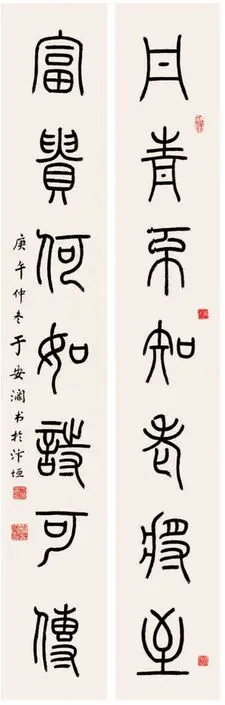

于安瀾 篆書 《丹青富貴》聯

我看于先生一副認真的樣子,生怕有變,不免有些著急了。這時候,趙天吏先生在一旁發話了:“咱自己的學生,變通變通,就直呼其名也罷。于先生也不必拘禮!”趙先生一言緩頰,情形立刻樂觀起來。

“呵呵,那……那中!那就稱名兒吧。”于先生又問道:“府上是?”

我未及開口,趙先生代答道:“鞏縣。”

聽說我是鞏縣人,于先生談興又高起來:“恁鞏縣有個趙蔭棠,是做音韻的名家,當年在北大當研究生,跟著錢玄同先生學聲韻學,是個學問人。那年日本人占領北京,他沒得走,還跟魯迅打過嘴仗,成了漢奸壞分子,解放后就給弄到大西北去了。他藏有不少好書,可惜死后都流散出去了。其實也是苦出身,擱家的時候曾經靠推車賣煤維持生計,他不容易。”

關于趙蔭棠我還略知一二,他的《等韻源流》是學習音韻學的重要參考書之一。但至于他年輕時候曾經以賣煤為生的事,卻從來沒有聽說過,想于先生應該是確有所本的。打那以后,于先生記住了我是鞏縣人。直到20世紀90年代,見到他時,還常常和我聊起關于鞏縣人文掌故和山川形貌的話題。后來我才知道,20世紀60年代“四清運動”期間,于先生和當時中文系的幾位老先生在鞏縣參加過勞動鍛煉,對那里的情況多有了解。

接著先生又問我讀過什么書,有沒有看過《說文》之類。

慚愧得很!我只好如實說,除了課本,其他專業書籍特別是古典文獻我看得很少,《說文》看過一點,也大半似懂非懂,沒有什么收獲。

那一會兒,先生談興不減,話題一轉,又說起潛齋先生:“楊先生家學深厚,非一般人可比。他家太先生進士出身,做過翰林院編修,后來出任湖北書院(實際上是‘江漢書院’)山長,也是晚清湖北一個名家。楊先生自小耳濡目染,舊學功底厚,外文又好,先是在中央大學,后來又到南開授課,胸次不一般。跟著楊先生你要操心學哩!”

說實話,此前關于潛齋師我知道得很少,于先生的一番話讓我心里既興奮又擔憂,能跟著楊先生讀書自然是人生一大幸事,但自己資性不敏,底子又薄,年齡也大了,要讀得好,怕不容易,先生若不中意,豈不辜負了他老人家的教誨!

于先生似還想說什么,趙先生一旁對我說道:“時候不早了,你也該回去陪楊先生吃飯了。”我這才謝過二位先生,轉身離去。

自揚州會議返回武昌大約有十來天,我收到了于先生寄來的掛號信。拿來一看,原來是一舊牛皮紙信封又糊上一層作封面,上面是豎款行書小字:

寄 武昌華中師范學院中文系 研究生

張生漢 同志親啟

自開封河南師范大學中文系 于

我拿著信封,激動得手直抖,急忙打開,里面是一對條幅,展開來,兩聯清逸古雅的篆書讓人眼前一亮,是于先生的手跡:

水殿風來(蘇東坡《洞仙歌》)冷香飛上詩句(姜白石《念奴嬌》)

芳徑雨歇(史梅溪《謁金門》)流鶯喚起春酲(高竹屋《風入松》)

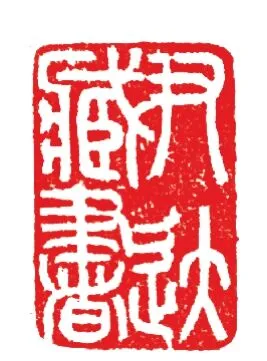

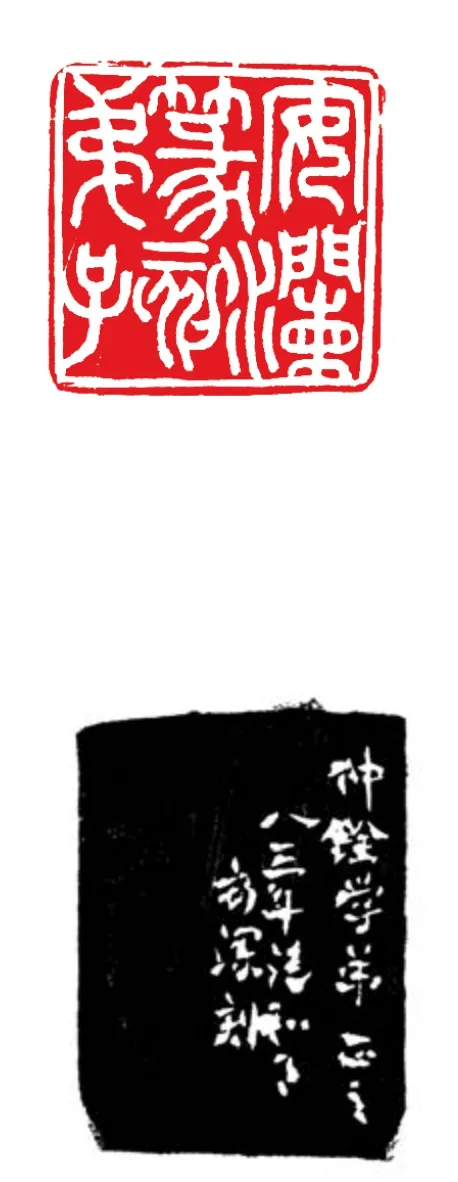

再細看,上款行書小字題曰“生漢學棣補壁,錄飲冰室集宋人詞句”,下款題“八五年小滿節,于安瀾書于汳垣,時八旬有三”。上聯鈐有兩枚印章,一為“民國前十年生”,一為“豫滑于氏”;下聯有三枚,依次為“于海晏印”“安瀾”“安瀾八十以后作”。這些印章可謂樸雅清雋、疏密有致,書卷氣十足。同門的幾位同學也圍上來觀賞,都贊嘆不已,羨慕之余,又都后悔當時沒有向于先生求字。

品評過后,大家對題款上的稱謂不甚理解,于先生怎么稱學生為“學棣”,而且還是“棠棣之花”的棣?一次聽完課,我就此事請教楊先生。先生指著我說:“你呀,沒好好讀書!《小雅棠棣》不云‘常棣之華,鄂不韡韡。凡今之人,莫如兄弟’?后人以‘棣花’指稱兄弟,乃取典于此。至于老師稱學生為‘弟’,以前都是這樣的。老師、學生,合稱‘師弟’,不像現在稱‘師生’。”研究生臨畢業,潛齋師給我寫了幅字,款題“生漢賢弟玩吟”,也以弟相稱。

于先生所賜的篆聯我一直珍藏著,后來找人裝裱過,也沒舍得掛出來。直到去年暑假搬到西區河大22號院,我才拿出來懸于客廳。這是我家一寶。

○ 于安瀾 篆刻

希白老人八十有二以后所作

涌泉

閑云野鶴

豫滑于氏

尹達藏書

人書俱幼

安瀾篆刻弟子(附邊款)