如何在數學課堂中激趣

羅小青

摘要:數學課中的興趣培養是不可忽視的,如課前的教具制作,故事收集,利用知識的系統化等各種方式都可以讓學生愛上數學課,從而樂于學、勤于學,進而學有所成、學有所用。本文就如何在數學課堂中激趣作探討。

關鍵詞:學習興趣 激發策略 數學課堂

在各科教學中數學是比較枯燥的。在教學中如果一個教師只顧自己照本宣科、平鋪直敘,那么一堂課就是索然無味、死氣沉沉的。如果學生學習興趣不濃,注意力易分散,那又怎能完成學習任務呢?愛因斯坦說:“興趣是最好的老師。”為了使學生有濃厚的興趣,激發他們的求知欲望,為了能將課文的內容生動地傳授給學生,使他們更好理解所學知識,教師在備課時應盡可能地揣摩學生的內心,抓住學生的心理特征,而且更需要在教學時采用行之有效的方法將知識生動形象地傳授給學生,給學生留下深刻的印象。那么該如何做到呢?不妨這樣試試。

一、巧設“故事”導語。激發學生學習興趣

喜歡聽故事是學生的天性,教師就是要牢牢抓住這一特征,利用“故事”的方式激發興趣,吸引他們的注意力。譬如,在講無理數時,介紹希索斯怎樣發現無理數,又怎樣為了無理數的存在而不惜犧牲自己生命的事跡,用這種以生命代價獻身數學的精神震撼學生。這樣首先從精神層面上讓學生有所收獲,進而引入,什么是無理數?為什么叫它無理數呢?求知欲望將學生的每根神經都激活了。這樣學生就自然地進入了學習狀態。

二、師生比賽。點燃求知欲

每個學生都有求知和自我表現的欲望,只不過強弱而已。比如講平方差公式(a+b)(a-b)=a-b時,不妨在黑板上寫一個適用于平方差公式的式子,然后老師和學生比賽,看誰算得更快、更準確。學生由于沒有掌握這個公式,只能用多項式相乘,計算起來肯定費時費力。看到老師的表現,學生產生了疑問:“老師究竟是用的什么法子呢?”然后引出思路,在解決問題的同時也就把這一節內容傳授給了學生。這既提高了學生的參與意識,又加深了學生的記憶,而且使他們認識到掌握一些公式、概念能迅速地幫助他們解決問題。這種發現問題一提出問題一分析問題一解決問題的模式,更有利于學生思考能力的培養。

三、運用貼近生活的比喻,使學生對新知識加深印象

教師要根據教學內容的特點靈活處理教材,根據實際需要精心設計貼近學生生活的問題,為學生提供適當的、具有一定挑戰性的學習任務。如八年級數學下冊第二章一元一次不等式與一次函數中,課本例題“某單位組織員工旅游選擇哪家旅行社更優惠”的情境盡管貼近生活,但對于農村孩子來說,多數沒有親身體驗旅游,因此這樣的情境難以吸引學生的注意力,怎么辦呢?教師可以將教材中的情境適當調整得貼近學生的現實生活。最近我縣舉行“美麗XX(縣名),清潔鄉村”活動,在活動中我們鄉需新添置垃圾桶,鄉長提出了兩種購買垃圾桶方案:方案一:買分類垃圾桶,需要費用3000元,以后每月垃圾處理費用250元:方案二:買不分類垃圾桶,需費用1000元,以后每月垃圾處理費500元。在垃圾桶使用壽命相同的情況下結合我鄉的實際,你能不能幫鄉長算算選擇哪種方案能節約我鄉的財政開支。算好了我們可以把方案提交給鄉長。題目一出現學生就迫不及待地進行計算。這樣處理后的情境切合實際,與學生的生活密切相關,引起他們的探索欲望和解決問題的興趣。所以貼近現實生活的情境,不僅能有效吸引學生的注意力,而且能讓學生在數學活動中獲得極大的興趣,使數學學習生活化。又如在“三線八角”這一章節中,如何尋找同位角、內錯角及同旁內角呢?對學生來說的確很難。如果老師能用彩筆將如一組形成同位角關系的圖形描繪出來,接著追問,讓他們發揮想象。然后再向學生解釋,這種像樹干伸出的兩條樹權,且樹干中的兩個角與樹干形成同位的角就是同位角,學生會結合自己的經驗,爬樹時踩腳的一個個樹丫確實有些像這里的同位角,其他兩種類型的角也可采用類似的方式引導想象。然后再將圖形的位置、直線間的角度進行各種變化,讓學生判斷,進而引入復雜的圖形,讓學生按要求尋找,這樣掌握好三線八角就不難了。

四、動手操作,使抽象的知識具體化

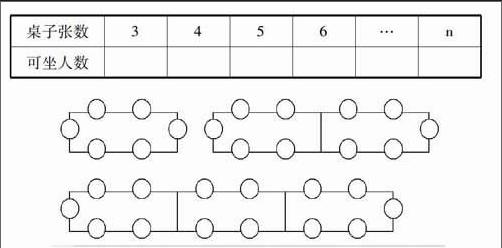

教師在設置的問題要讓學生“動一動,摘得到”,即讓學生通過自己動手討論能得出答案。比如在上“探索規律”這一節時,我按下圖方式擺放餐桌和椅子:(1)1張餐桌可坐6人,2張餐桌可坐( )人。(2)按照圖方式繼續排列餐桌,完成下表:

我就鼓勵學生先從不同的角度探索規律,讓學生自己坐一坐這個餐桌,這樣學生學困生即使想不到規律,也能掌握一兩種。當解答桌子張數為n時,可坐人數這個問題時,學生總共給出六種式子,我試著讓學困生講解,他們能解釋清楚其中的兩三種,如4n+2,2n+2n+2,4(n-2)+10,且發言比較積極,這樣極大地激發了學生的學習興趣。

五、自制教具。引發學生對課本知識與實際的聯系

現實生活就是一個巨大的課堂,數學知識來源于生活實際,我們在數學教學中要盡可能地使用教具,數學課的教具有些可以讓學生自制完成。而一堂課的活躍程度與使用教具關系密切。比如“邊邊邊”公理時用鐵絲或硬紙皮做一個三角形邊長分別為5cm,20rm,35cm。(為了便于比較,用硬紙皮制作時,應教學生剪成長條狀,按上述數據依次量出尺寸,將紙條對折,圍成一個三角形的形狀,固定好。)講公理時,讓學生拿出自制的教具,老師收集好、隨意取出兩個或多個進行比較。學生進行觀察,找出全等的教具,再問學生為什么全等呢?他們會想,也許三邊對應相等的三角形全等吧。老師結合全等的概念,細致講解出“邊邊邊”,學生就容易理解了。數學課若能結合學生已有的經驗加以發揮,不但可以加深學生對數學知識的掌握,而且可以訓練他們的動手能力。

六、巧設陷阱。使學生對知識的運用系統化

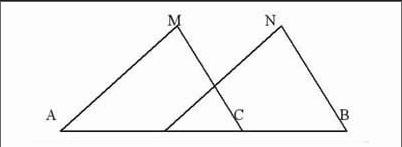

爭強好勝是學生的一個特征,在概念的講授時結合他們的這種心態,利用增減概念中的內容自編一些判斷性題型讓學生判斷,一方面活躍了課堂氣氛,另一方面加深了對概念的理解。在講評作業時,應運用這種方法。比如將作業中容易出錯的地方,設置在板書中,如圖:

已知:AM//CN,BM//DN,BD=AC,求證:△ABM=△CDN,

上面這個題型對初學全等三角形的學生來說,其中BD=AC這個條件特征容易忽視。以致產生下列錯誤證明。

證明:∵AM∥CN

∴∠A=∠NCD

同理可證:∠ABM=∠D

在△ABM和△CDN中

∵∠A=∠NCD,BD=AC,∠ABM=∠D

∴△AAB=△CDN

這樣的錯誤與其老師證明給學生看,不如將這些錯誤的內容抄在黑板上叫學生判斷,然后有針對性地提問,讓犯上述錯誤的而又不易發現的同學在他人指出錯誤所在時,經提示后醒悟。進而老師再用全等概念指出錯誤的原因,這樣就會給學生留下深刻印象。

七、借助其他學科知識,使學生在各科知識之間取得聯系

初一、初二出現的濃度問題,既是化學教學的內容,又是數學知識的具體應用,由于化學課學生還沒有上,學生對各個概念的理解會產生一定的困難。上這樣的課,老師不妨學化學老師做實驗的方法,用一杯水放少許的食鹽做演示,一邊演示,一邊提問,讓學生對溶液、溶質、溶劑級濃度上有直觀的理解。

總之,對于數學教師而言,上完一節課容易,但要上好卻不是一件容易的事情。因為他不僅要考慮到怎樣使學生容易理解,還要考慮到讓學生牢固掌握。既要想方設法集中學生的注意力,激發他們對數學的興趣,又要點燃他們的求知火花,開拓創新的智慧。初中學生具有活潑好動、注意短暫、喜歡新奇等特點,教師要善于把握和利用這種心理特點,調動各種手段滿足他們的這種心理需求,才能取得良好的教學效果。教師在激發學生興趣上若能做好以上各方面,將會使學生產生濃厚的興趣,學生自然就愿意學習了。由此可見,要優化教學效果,一定要講究方法。