愛與教育同行

鄭麗燕

摘要:從小學升入初中,一些學生由于數學學科基礎薄弱,學習習慣、學習興趣、學習方法等方面存在不足,同時隨著知識的增加及深入,在數學學習方面落后于別人,成了班級里數學學困生。為了幫助并改變他們,在轉化數學學困生方面,筆者結合學困生的特點及成因,從自身教學方法、教學評價及培養學生品質等方面入手,實踐了一些具體的轉化策略,力求使學困生在數學學習方面脫“困”

關鍵詞:學困生;關注;轉化

一、學困生現狀

學困生即學習困難的學生,是指在知識基礎、學習習慣、學習方法、學習能力、心理品德等方面存在偏離常規的結構性缺陷,智力得不到正常的開發,能力目標、知識目標均不能達到教學大綱或課標的基本要求的學生【1】。

新課程改革提倡以人為本的教育理念,要求我們老師要關注到每一個孩子的發展。但現實中學優生受到的關注更多于學困生,甚至一些學困生被忽略掉,受到一些不公平的待遇。面對這些情況,尤其是自己也成了孩子的媽媽后,對于學困生流露出更多的關愛,如何幫助學困生從學習困境中走出來,也成了我教學工作的一項艱巨任務

通過觀察和了解,發現我們班級的學困生有以下特點。):

(1)學習不主動,缺乏積極性。不按時完成作業甚至抄襲作業,覺得學習是為家長為老師的一件苦差事,無學習目標。部分學困生沉迷網絡、不健康書籍及早戀。

(2)學習缺乏自信心。多數學困生小學就恐懼數學,自認學不好

數學,時常喊難。遇到困難與挫折就退縮

(3)學習習慣差。如上課注意力不集中、自控力差;課堂練習不

重視,不主動,解題過程雜亂潦草。

(4)學習方法不正確。提問意識薄弱,被動聽課,即使聽不懂

課后也不主動解決;錯題不能及時訂正,查漏補缺意識差。

二、學困生成因分析

我班學困生的成因分析:

(1)家庭原因:家庭教育方法不當,對孩子評價單一,家長只關心孩子成績及排名,而忽視自己孩子的能力,關心少了些,嘮叨多了些,甚至一些家長打罵孩子,損害了學生的自尊心,給學生造成了很大的壓力,逐漸導致學生對學習產生恐懼及厭煩心理,自暴自棄。

(2)社會原因:網絡、手機普及,青少年缺乏自控力,很容易沉迷與此,家長對孩子的監督力度不夠,導致學習上不上心。

(3)個人原因:小學基礎薄弱,即使在初中努力認真的學習,但是一次次的失敗,讓他們屢屢受挫,打擊了學生數學學習的自信心;不善于交流,羞于提問,課堂上“喂一口吃一口”。思想認識水平較差,沒有正確的人生觀、世界觀,學習目的不明確。

三、學困生轉化策略

1.愛心建立和諧師生關系,激發學習興趣。

我們不要吝嗇對學生的愛。教師對“學困生”的愛,可以滿足他們的自尊心

和情感,能激發“學困生”的學習熱情。教師應該關心、愛護“學困生”,課堂上是教他們知識的老師,課下可以做他們的知心朋友。融洽的師生關系能促使學生把對教師的情感遷移到學習上,由喜歡數學教師,到喜歡數學學習,因此愛的投入是轉化數學“學困生”的內在動力。

2.尊重學生個體差異,將分層進行到底

(1)分層教學:

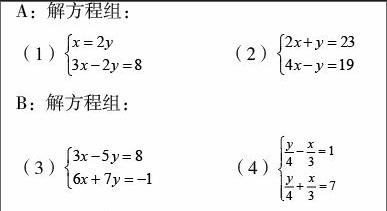

蘇聯教育家巴班斯基指出:教學應遵循“可接受原則”,“可接受原則要求教學的安排要符合學生的實際學習的可能性,使他們在智力、體力、精神上都不會感到負擔過重”。根據學生的差異性組織教學,使不同的學生得到不同的發展。首先,根據學生學習水平,我將學生分成A,B,C三等,平時的備課過程中,結合學生的差異性,組織各類提問,有容易題、中等題、難度題。如《二元一次方程組的應用》教學中對A類學生提“問題中有幾個未知數?怎么設?”或要求學生來讀題目;對C類學生提“問題中哪些語句反映出等量關系,讀出來,并將它用方程表示出來;對B類學生提“該方程組的解是什么?”。其次,練習環節中設置不同層次的習題,學生可自主進行選擇。如《解二元一次方程組》習題設置如下:

A:解方程組:

(1) (2)

B:解方程組:

(3) (4)

(2)分層作業:

課后練習是對所學知識的鞏固和消化。對于學困生、中等生一般布置基礎題,目的是讓學困生進行強化訓練;優等生則以綜合運用知識進行練習為主,如要求學生多做研究性習題,提高應用知識的能力。這樣使得不同層次的學生得到不同程度的提高。對優生以“放”為主,“放”中有“扶”,重在指導學生自學;對中等生和后進生以“扶”為主,“扶”中有“放”,重在帶領學生學習。這樣處理引導不同層次的學生在各不相同的“最近發展區”前進,學困生要求基本上達到大綱的要求,優生盡其所能拔尖提高。盡量滿足不同層次學生的學習需要,激發他們的學習興趣,體驗學習的成功與快樂,調動全體學生非智力心理因素的積極作用。

3.生生指導,實施“一對一幫扶”

由于班級中學困生占了將近30%,作為一名班主任兼任課老師,工作時間與精力有限,如何課間課余都能關注到他們每一個人的學習,給予他們更多的指導,引起了我的思考。分析所任教的班級特點:學優生、中等生、學困生比例約為1:1:1.其中學優生的成績特別優異,學習能力強,學習輕松,興趣濃厚,團結同學,有團隊精神。基于此,我在班級里開展了“一對一幫扶”活動。

“一對一幫扶”活動開展過程中,學生積極性高、師徒關系融洽。指導生工作認真負責,能力很強,能根據被指導生的學習情況還能為其出題目,考查落實基礎知識,希望被指導的學生在考試中能有所進步,行動實在很讓人贊賞;被指導生在這股學習氛圍中也能夠積極配合,認真學習。

經過一段時間的開展,班級課堂有序活躍,學習熱情高漲,幾次單元考下來,學生的成績都有穩定的提升,幾個學困生雖然成績還是不理想,但是從學習的狀態來看,已經進了一大步!這樣的“一對一幫扶”活動勢必要繼續開展下去!

4.科學指導,培養數學學習習慣。

學困生在小學階段,就存在一些不良的學習習慣,進入初中,隨著知識的增多與深入,學好數學難上加難。因此,要引領學困生學好初中數學,必須要求他們養成良好數學學習習慣,主要重點培養以下幾種習慣:

(1)預習習慣(2)聽課習慣(3)書寫習慣

(4)作業習慣(5)糾錯習慣(6)提問習慣

5.肯定學習成果,激發學習自信心。

每個孩子的學習認識水平與學習能力、學習態度、學習習慣、學習目標等方面存在差異,因此在評價學生的學習成果時,不宜采用統一的評價標準。尤其是學困生,成績落后,受到多次挫折,原本就缺乏學習的自信心。作為任課老師,我們一個贊賞的眼神,一個肯定的話語都會使他們在猶豫中受到鼓舞,增強自信。學困生,我們評價的起點與定位都要低,發現他們成果中的“閃光點”,并加以肯定。尤其是每次單元考試結果后,如果學生有進步,我肯定是投以贊賞的眼光,表揚的同時期望他們再接再厲;而對于退步的學困生,通常我會采用“忽視整體,夸大局部”策略,引導他們暫時忽略自己的成績,發現在考題中某一方面的進步,大力贊賞,加以肯定,積極鼓勵。而對于不足的方面進行細心的講解,直到理解為止,消除對知識點的恐懼。讓他們能意識到其實考題沒有那么難,只要平時再多努力些,成績一定會慢慢上來的。雖然很累,但相信這樣一次次的堅持與關注,學困生不會在低分面前放棄自己,自暴自棄,而繼續保持住學習的熱情與積極性,相信在學習的隊列中也不會落后太多。

每一個孩子作為一個靈動的生命體,在教育中都應該得到最基本的尊重。每一個老師作為孩子學習的引領者,應該關注到每一個孩子的發展。生命化教育應該從每一個細節著手,從自身做起,從現在做起,有愛心、耐心、細心地去關注每一個孩子的成長。

參考文獻:

[1]侯一波,《一個都不能落---名師提升學困生的針對教學》,西南師范大學出版社,2008年10月第1版

[2]石磊,《木桶效應》,地震出版社,2004年9月。