基于社會化宏站的農(nóng)村LTE 覆蓋方案探討

曹廣山 王 建 于金展 李鳳花

1.中國聯(lián)通山東省分公司;2.山東省郵電規(guī)劃設(shè)計院有限公司;3.京信通信系統(tǒng)(中國)有限公司山東分公司

0 引言

目前山東聯(lián)通LTE 網(wǎng)絡(luò)整體覆蓋較好,基本實現(xiàn)了校園、市區(qū)、縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)及大部分農(nóng)村地區(qū)的連續(xù)覆蓋,然而農(nóng)村場景的4G 網(wǎng)絡(luò)仍未達到全覆蓋。隨著移動終端用戶迅速增長,在流量經(jīng)營的市場策略下,農(nóng)村用戶對數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的需求大幅度增長,現(xiàn)有的移動網(wǎng)絡(luò)無法滿足農(nóng)村區(qū)域迅速增長的業(yè)務(wù)需求。農(nóng)村場景大多以孤立的村莊為主,區(qū)域內(nèi)建筑物較少,周圍有成片的農(nóng)田和開闊地,且用戶密度、分布廣,按常規(guī)方法進行網(wǎng)絡(luò)覆蓋建設(shè)投資大、收益。但如果不做4G 網(wǎng)絡(luò)覆蓋,則嚴重影響用戶感知,引起用戶的投訴。如何低成本實現(xiàn)農(nóng)村場景的4G 網(wǎng)絡(luò)部署是運營商目前考慮的一個重要問題。針對農(nóng)村場景的特點,本文提出利用低容量社會化宏站解決農(nóng)村4G 網(wǎng)絡(luò)覆蓋,并通過案例分析,驗證了此方案的可行性,為后續(xù)中國聯(lián)通在農(nóng)村場景低成本建設(shè)4G 網(wǎng)絡(luò)提供建設(shè)參考。

1 低容量社會化宏站方案

1.1 整體系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

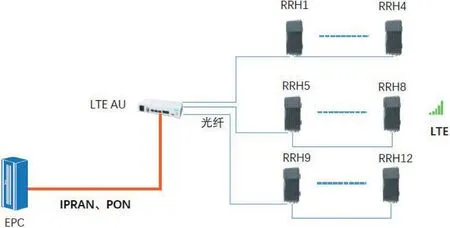

低容量社會化宏站是基于室內(nèi)擴展型微基站技術(shù)的室外延伸應(yīng)用,采用AU(主機單元)+RRH(遠端單元)兩級架構(gòu),聚焦低成本解決室外低話務(wù)流量場景覆蓋,是一種村通場景中與主設(shè)備方案場景互補的低成本解決方案。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1 所示。

圖1 低容量社會化宏站系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖

該系統(tǒng)支持星型、菊花鏈混合組網(wǎng),可實現(xiàn)面狀及鏈狀連續(xù)覆蓋,其中AU 包含室內(nèi)型、室外型兩種規(guī)格,支持交流、直流兩種供電方式,靈活適應(yīng)不同的安裝環(huán)境。單區(qū)最大支持連接12 臺遠端單元RRH。

LTE 單模低容量社會化宏站,包括LTE 主機單元(AU)和LTE 單模遠端單元(RRH)兩種網(wǎng)元。其中LTE 單模遠端單元通過光纖接入LTE主機單元,LTE主機單元通過固網(wǎng)寬帶、PON、IP RAN 等寬帶接入方式接入到核心網(wǎng),可適用于居民區(qū)、農(nóng)村、山區(qū)等弱信號覆蓋的應(yīng)用場景,從而實現(xiàn)FDDLTE 信號的拉遠覆蓋。

1.2 網(wǎng)元主要功能

(1)支持系統(tǒng)帶寬5MHz/MHz/15MHz/20MHz 靈活配置;

(2)支持數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和VoLTE 業(yè)務(wù);

(3)支持擁塞控制、UE 準入控制、功率控制等無線資源管理功能;

(4)支持CPRI 接口功能;

(5)支持系統(tǒng)內(nèi)的切換、重選等移動性管理功能;

(6)接入方式簡單,以太網(wǎng)、PON、PTN 等接入;

(7)設(shè)備異常指示和系統(tǒng)主機管控功能;

(8)具備軟件遠程下載升級、告警和KPI 上報等完善的網(wǎng)管操作功能;

(9)具備遠程升級遠端單元、配置參數(shù)、告警上報網(wǎng)管功能。

(1)支持菊花鏈組網(wǎng);

(2)支持最大3 級級聯(lián);

(3)支持CPRI 接口功能及光口同步功能;

(4)支持軟件遠程升級、遠程監(jiān)控、告警等操作維護管理功能;

(5)支持設(shè)備工作狀態(tài)指示功能。

主機單元LTE AU 提供基帶信號,與LTE 核心網(wǎng)通過S1連接,支持IPRAN/PON/互聯(lián)網(wǎng)寬帶等傳輸,提供容量覆蓋。

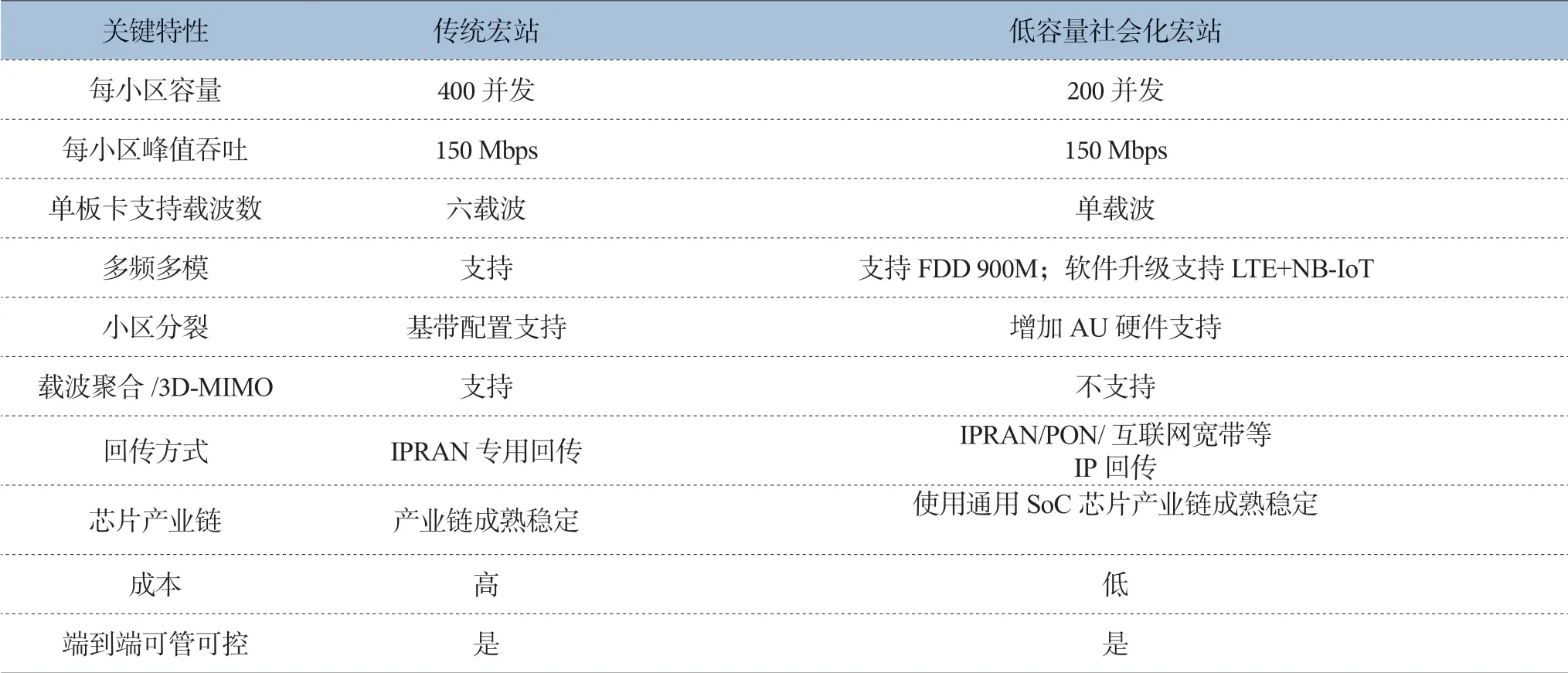

1.3 與傳統(tǒng)宏站方案對比

低容量社會化宏站與傳統(tǒng)宏站關(guān)鍵特性對比見表1 所示。

表1 與傳統(tǒng)宏站關(guān)鍵特性對比分析

(2)人均ARPU 值低,村通工程回報率低;

(3)IP RAN 資源不到位;

(4)光貓PON 網(wǎng)絡(luò)資源相對豐富,缺乏配套設(shè)施(機房、供電等)。

(1)容量適中,足以滿足鄉(xiāng)村場景的容量需求;

(2)施工方便,支持室內(nèi)、室外安裝環(huán)境,因地制宜;

(3)傳輸方式選擇多樣化,并不受限于IP RAN、PON資源;

(4)大功率設(shè)備,足以滿足鄉(xiāng)村場景的覆蓋需求。

2 案例分析

2.1 方案選擇

我們選取菏澤牡丹區(qū)王秀生村為本方案應(yīng)用的試點。此村及周邊的郭魯村、糞堆王村村內(nèi)4G 無線信號較差,周邊有3G 網(wǎng)絡(luò)U900 基站,但相距較遠,間距在2 公里左右,部分村內(nèi)巷道無移動網(wǎng)絡(luò)信號覆蓋,且村民投訴嚴重,網(wǎng)絡(luò)感知差。為解決村內(nèi)用戶投訴,滿足村民的網(wǎng)絡(luò)需求,決定采用1800M LTE 社會化宏站設(shè)備對郭魯村、糞堆王村、王秀生村進行4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋。鑒于聯(lián)通在LTE 900MHz 頻段最多可開通10M,而在1800MHz 頻段可開通30M,因此在本案例中,我們采用1800M LTE 社會化基站配置。

通過現(xiàn)場勘測,發(fā)現(xiàn)王秀生村旁有鐵塔簡易機房及聯(lián)通光交接箱,50 米四管塔一座,塔頂沒有空閑抱桿資源,可通過新增4 通道天線替換原有2 通道天線。隨著2G/3G 網(wǎng)絡(luò)減頻退網(wǎng),現(xiàn)網(wǎng)中騰退的多端口天線可以應(yīng)用在本方案中,進一步降低建設(shè)成本。機房內(nèi)有交/直流電源可解決LTE 遠端單元RRH 的供電需求。因此本方案決定將RRH 安裝于王秀生村基站鐵塔頂部,天線安裝高度約為48 米;LTE 主機單元AU 安裝于上聯(lián)機房東張莊機房內(nèi)。

本案例核心側(cè)組網(wǎng)架構(gòu)見圖2 所示,LTE 社會化宏站通過IP RAN 回傳接入核心網(wǎng),實現(xiàn)與核心側(cè)互通。

圖2 核心側(cè)組網(wǎng)架構(gòu)示意圖

2.2 方案效果分析

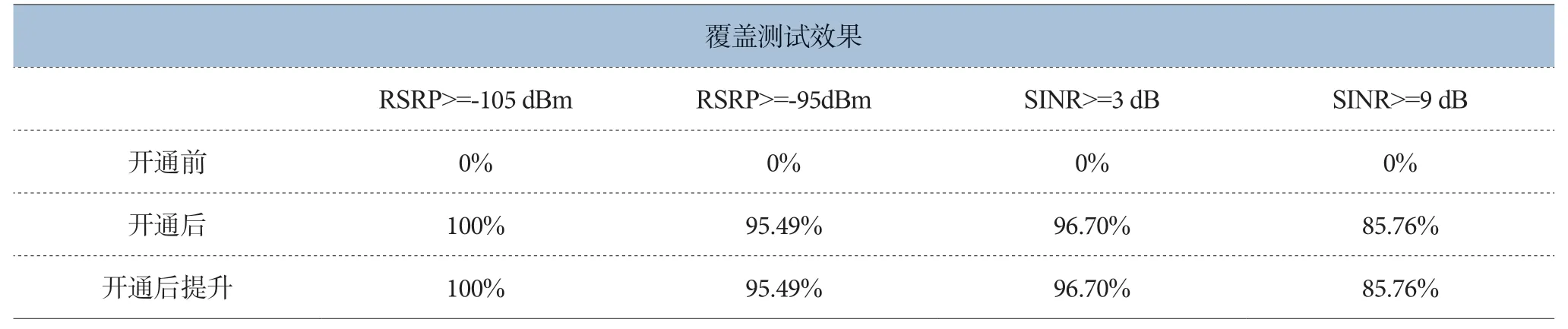

(1)覆蓋效果測試

開通前,本方案試驗點村內(nèi)及周邊村的4G 信號較弱,無法保證正常的基本業(yè)務(wù),RSRP 均在-110dBm 以下。試點開通后現(xiàn)場測試正常,在基站的東北角方向郭魯村的東北區(qū)域最低電平值RSRP 為-101.68dBm,可通過適當調(diào)整第一扇區(qū)天線方位角解決該區(qū)域,其他區(qū)域信號均為正常。

開通后,RSRP≥-105dBm 的占比100%,RSRP≥-95dBm的占比95.49%,SINR≥3 的占比96.70%,SINR≥9 的占比85.76%。相關(guān)測試結(jié)果如表2 所示。

表2 覆蓋測試效果表

(2)業(yè)務(wù)速率測

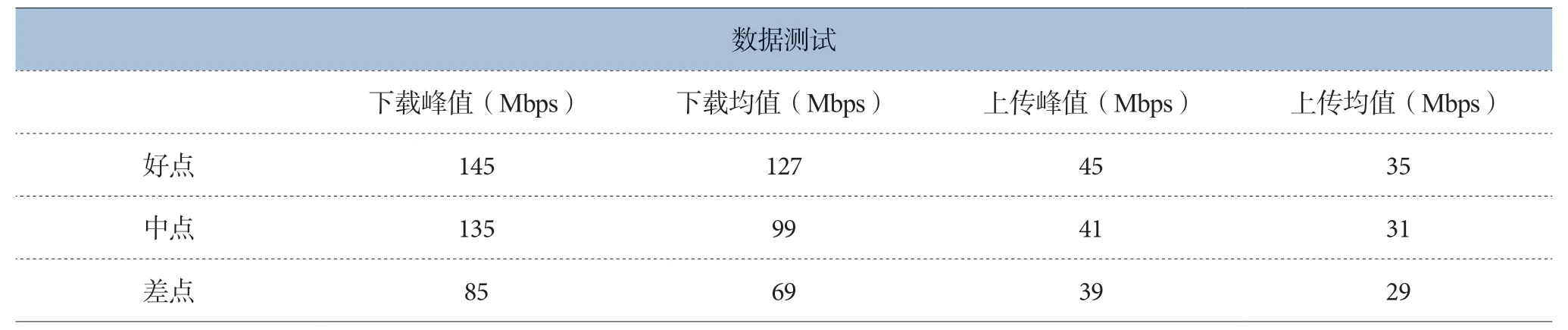

本方案基站開通后,我們在試點基站的不同的位置進行定點數(shù)據(jù)速率測試,相關(guān)測試結(jié)果見表3。

表3 數(shù)據(jù)測試效果表

(3)其他指標測試

開通后,我們對LTE 的語音CSFB 功能、VOLTE、以及與現(xiàn)網(wǎng)切換等情況進行測試。主被叫CSFB各測試20次均正常,成功率為100%,通話質(zhì)量優(yōu)良。手機在LTE 信號主被叫均能正常進行VOLTE 通話,主叫測試20 次,成功20 次,被叫測試20 次,成功20 次,成功率為100%。同時進行了網(wǎng)間測試,與宏網(wǎng)間切換正常。

綜上所述,在覆蓋目標區(qū)域內(nèi),LTE 信號強度較設(shè)備開通前提升明顯;數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)上傳下載測試結(jié)果表明速率高且穩(wěn)定,下載峰值速率在145Mbps/s 左右,上傳峰值速率在35Mbps/s左右,可滿足目前農(nóng)村場景內(nèi)用戶的4G 業(yè)務(wù)需求。

2.3 綜合造價分析

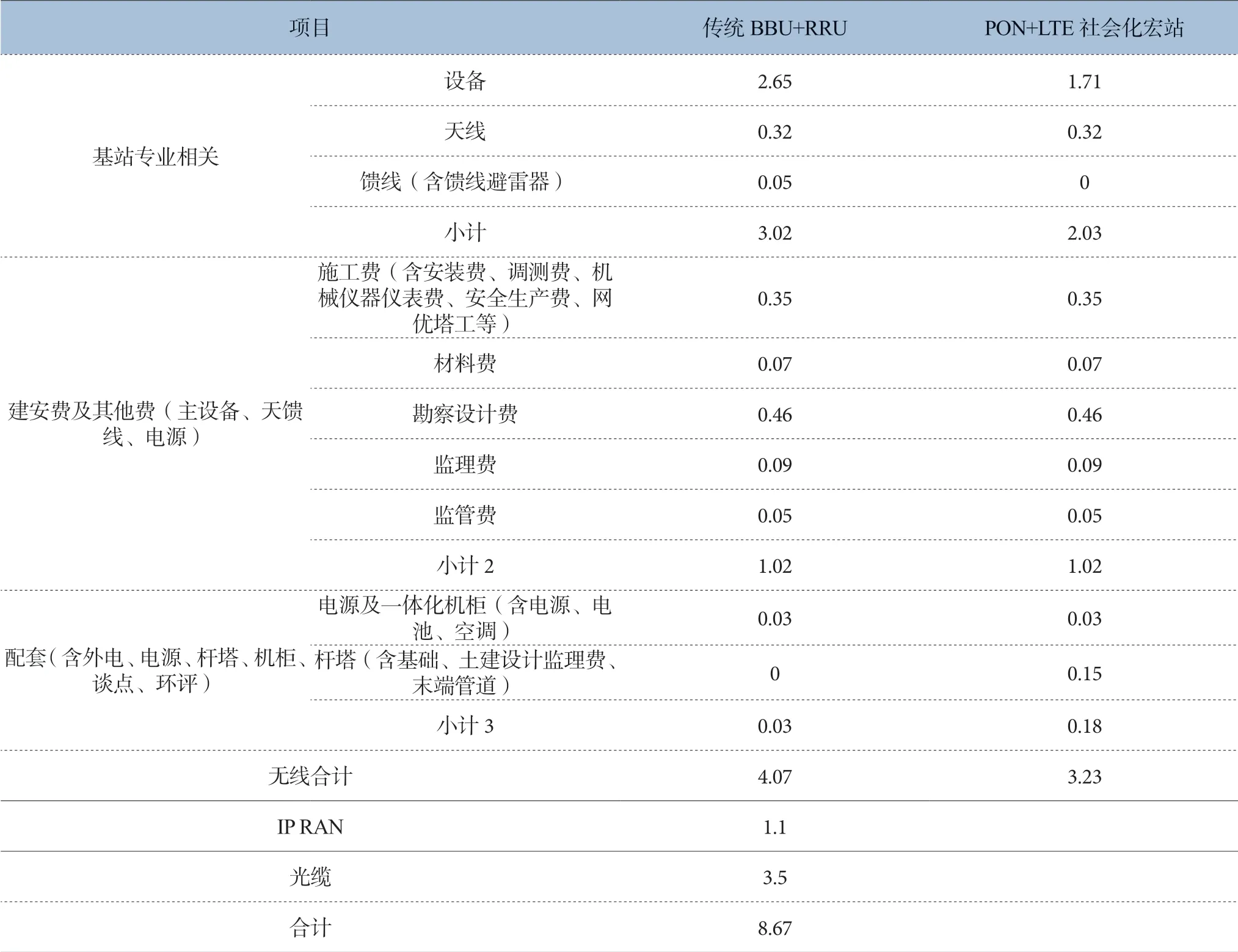

本次試點因網(wǎng)關(guān)未搭建,利用IP RAN 做回傳直達核心網(wǎng)的方式開站,設(shè)備價格為預估。后續(xù)網(wǎng)關(guān)搭建完善后可利用PON 網(wǎng)絡(luò)回傳接核心網(wǎng),PON 光網(wǎng)資源部署,節(jié)省傳輸投資。利用PON 網(wǎng)絡(luò)開站的LTE 社會化宏站與傳統(tǒng)BBU+RRU 的方式造價對比如表4 所示。

表4 綜合造價對比分析(單位萬元)

表4 綜合造價對比分析(單位萬元)

通過綜合造價分析,每站可節(jié)省5.4 萬元投資,是傳統(tǒng)建站方式成本投入的37%。通過分析王秀生LTE 社會化宏站的應(yīng)用效果,建議室外場景主要用在盲區(qū)或者宏網(wǎng)信號RSEP于-105dBm 且SINR區(qū)5dB 的弱覆蓋區(qū)域,以規(guī)避覆蓋區(qū)域的新增信號與周圍宏站信號造成的同頻干擾。

3 結(jié)束語

隨著LTE 網(wǎng)絡(luò)的迅速發(fā)展,農(nóng)村用戶的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)需求不斷提升。面對農(nóng)村場景地廣人稀、用戶分散的特點,本文提出利用低容量社會化宏站進行農(nóng)村場景的LTE 覆蓋。通過本文的案例分析,低容量社會化宏站滿足農(nóng)村LTE 建設(shè)需求,相關(guān)指標滿足網(wǎng)絡(luò)需求。LTE 社會化宏站具有投資低、部署方便、大功率輸出、組網(wǎng)靈活等特點,綜合考慮造價、網(wǎng)絡(luò)覆蓋效果和施工便利等多方面因素,農(nóng)村場景選用低容量LTE 社會化宏站建設(shè)能夠?qū)崿F(xiàn)LTE 網(wǎng)絡(luò)的覆蓋需求,并達到節(jié)省投資、覆蓋效果的目的。