中學化學關于“文化內容”的思考、挖掘和課堂實踐

摘要:梳理了中學化學在“文化內容”教育中的窘境;根據化學學科的特點,提出了“文化內容”的概念及其教育價值;例舉了“文化內容”素材挖掘的部分成果,總結了工作環節;結合教學實踐談了針對“文化內容”的教學設計與課堂實施。

關鍵詞:文化內容;素材挖掘;教學設計;課堂實踐

文章編號:1005–6629(2017)1–0025–05 中圖分類號:G633.8 文獻標識碼:B

化學是主要的自然科學之一,它有完備的獨立的知識體系,同時是一種人為的研究活動,并隨著人類在認識自然與改造自然的過程中不斷發展。由此看來,化學屬于文化的范疇,其本身具備文化的特征。化學又是一門獨立的文化,我們稱之為化學文化[1]。

關于中學化學的教學內容,筆者曾提出這樣的觀點:中學化學應努力體現統籌知識、方法和觀念三個層面的內容設計和課堂教學,并開展了案例總結[2]。

但后續實踐中筆者發現,有些教學素材中蘊含的教育內容,尚不能歸于上述學科內容,但對學生的發展仍具有不可或缺的重要作用。例如,生態觀念、科技意識、人文觀念、經濟效益、社會責任、文化習俗等等。最近,筆者對高一、高二的化學教材做了初步梳理和統計,這樣的素材多達127處[3]。當然,有些教育內容已經在落實,比如“兩綱”精神、思維邏輯;但有些教育內容還未被關注或重視,例如:經濟效益、人文觀念、文化習俗等等。

現實的教育效果也不令人滿意。有些成為公開課的裝飾點綴,即所謂教學“亮點”;有些成為日常課堂的隨意發揮,實為可有可無;有些成為主觀臆斷的牽強解釋,存在誤導風險。

究其原因,至少有三點:第一,沒有系統了解承載這些教育內容的素材,造成備課時資源空缺,無可參考。第二,沒有對這些教育內容進行深入的學習、理解,造成課堂上不敢隨意展開,擔心出錯。第三,欠缺學科育人的思想意識和教學策略,認為學科教學的目標達成與以上教育內容沒有多大關系,反而會浪費時間;實際上也不知道怎樣做。

為此,筆者覺得有必要對這些散落在教材、教案中的教學素材及教育內容進行研究、梳理,并形成一定的課堂教學的策略。為了順應和銜接前期研究,筆者擬把上述具有育人價值的教育內容歸于學科教學中的“文化內容”。筆者認為,“文化內容”是中學化學學科內容的重要組成,是化學學科實施學科育人的重要載體;研究和落實“文化內容”是實施素質教育和學科育人的又一重要途徑。

1 關于“文化內容”的初步思考

1.1 “文化”的概念和功能

“文化”是凝結在物質之中又游離于物質之外的,能夠被傳承的國家或民族的歷史、地理、風土人情、傳統習俗、生活方式、文學藝術、行為規范、思維方式、價值觀念等,它是人類相互之間進行交流的普遍認可的一種能夠傳承的意識形態,是對客觀世界感性上的知識與經驗的升華[4]。從上述概念中可以看出,學校教育中的文化因素在相關領域均有涉及,特別在“思維方式”和“價值觀念”上更有體現的寬度和深度。

筆者認為,文化具有塑造個人人格、規范團隊行為和影響社會導向的作用[5],因而梳理出學校教育、特別是學科教育中有價值的文化因素并實施課堂,對于當下的課程改革和育人工作具有積極的意義和實踐的價值。

1.2 化學學科中的“文化內容”及其教育價值

作為化學教師,只有了解化學學科中的“文化內容”,才可能去實踐文化育人,從而為學科育人工作添磚加瓦。

根據“文化”的概念,立足化學學科的特點和學科育人的要求,筆者對化學學科中的“文化內容”提出如下觀點:“文化內容”是指除知識內容、方法內容、學科思想(觀念)之外[6],蘊含于化學教學素材中的具有育人價值的思想觀念、思維方式或審美情趣。

本研究中,判定、選取“文化內容”教學素材的依據是:一個內容前提,一個作用核心,三個價值取向。一個內容前提是,不重復于前期研究的成果——知識內容、方法內容、學科思想(觀念)。其中,它和學科思想(觀念)的差異在于,前者是由支撐學科教學的教育素材衍生的、外在的、發展的教育內容;而后者是由學科的本體屬性決定的、內在的、本質的教育內容(例如化學物質觀、化學元素觀、物質微粒觀、化學反應觀、化學能量觀等)[7]。一個作用核心是,素材對落實教學目標,特別是對“過程與方法”、“情感態度價值觀”目標具有不可或缺的支持、促進或紐帶作用。比如,上海“兩綱”中的教育素材,是為培養愛國的志向服務的(情感態度價值觀);哲學中的辯證思想是為發展聰穎的智慧服務的(過程與方法);知識中的文化背景是為理解、掌握學科知識服務的(知識與技能)。三個價值取向是,有利于做人、有利于做事、有利于學習。

恰當的“文化內容”具有寶貴的育人價值。具體地說,化學學科中的“文化內容”可以體現以下五個方面的育人價值。

第一,培養科學精神和人文精神。科學精神是人們在長期的科學實踐活動中形成的共同信念、價值標準和行為規范。例如,執著探索的精神、創新改革的精神、求實求真的精神;等等。而人文精神是一種普遍的人類自我關懷,表現為對人的尊嚴、價值、命運的維護、追求和關切。例如,科學技術要為人類文明進步服務;人要活得有尊嚴、有價值。為了研究方便,這方面的教育價值歸屬于第1類:“科學與人文”。

第二,培育民族精神和生命意識。化學學科中蘊含著民族文化、民族精神、珍愛生命、生存技巧、提高生命質量等“兩綱“教育的素材。通過這樣的“文化內容”的素材挖掘和課堂實施,可以引導學生感悟生命的意義和價值,體會民族自強和社會發展的責任感和使命感。這方面的教育價值歸屬于第2類:“‘兩綱教育”。

第三,發展邏輯思維和辯證思想。化學教材中蘊含著大量的承載邏輯思維和辯證思想的教學素材,這是培養和發展學生科學思維能力的極佳機會。涉及的思維方式有:對立統一規律,主要矛盾和次要矛盾,矛盾的主要方面和次要方面;規律的普遍性和特殊性;質量守恒規律;否定之否定規律;從個別到一般;事物的兩面性;等等。這方面的教育價值歸屬于第3類:“思維邏輯”。

第四,樹立資源意識和環保觀念。資源問題、環保問題是當今社會發展中面臨的突出問題,也是學校教育面臨的熱點問題。化學教材中可以挖掘出很多涉及這方面的教學素材,從而為學科育人中的節能教育、環保教育提供支持。例如,石油的加工、煤的利用、天然氣的開發;清潔能源的開發等等。這方面的教育價值歸屬于第4類:“資源與環保”。

第五,培養其他的先進文化觀念。除了以上4種育人價值之外,化學學科中有價值的“文化內容”還包括:文化習俗、經濟觀念、系統方法、科技意識、創新思想、安全意識、防災意識、商品的使用價值等等。各觀念的相應素材盡管不多,但聚集起來總量不少,教育能量不可忽視。這方面的教育價值歸屬于第5類:“其他文化觀念”。

2 化學學科中基于“文化內容”的素材挖掘及育人價值定位

完整的基于“文化內容”的教學素材,應該包括原始的教材內容、收集加工的教學資源和課堂實施的教育評論(后文中的“教學素材”有時亦指其中的一個或若干要素)。為了有效地實踐“文化內容”,筆者對上教版高一、高二的化學教材進行了重新研讀,對全程的教學設計及相關材料進行了再次審視,對蘊含“文化內容”的教學素材進行了全面梳理和教育價值的初步定位,為“文化內容”的課堂實施做好準備。

研究結果:第1類教學素材(科學與人文)共16條;第2類教學素材(“兩綱”教育)共18條;第3類教學素材(思維邏輯)共35條;第4類教學素材(資源與環保)共12條;第5類教學素材(其他文化觀念)共46條。總計127條教學素材,每章平均約10條,每節約2~3條。表1是筆者研發的“第二章 開發海水中的鹵素資源”之“文化內容”教學素材的結果匯總及育人價值定位。

從表格中不難看出,承載“文化內容”的教學素材大多伴生(或植根)于教材內容中的。有的比較顯性,浮于字里行間或圖表之中,一目了然;有的相對隱性,需要通過挖掘之后才能找到其痕跡;部分教學素材,在教學內容中無法找到,根據需要外來補充。研發基于“文化內容”的教學素材,主要做好“四項”工作:

第二,抓住線索,順藤摸瓜,挖掘“文化內容”的教學資源。例如,在上述“氫彈、原子彈”素材線索的引導下,在互聯網上很容易找到二戰中美國使用原子彈轟炸日本廣島的背景資料:為迫使日本迅速投降,1945年8月6日8時15分,美軍一架B-29轟炸機飛臨日本廣島市區上空,投下一顆代號為“小男孩”的原子彈。這是人類歷史上首次將核武器用于實戰。這樣的背景資料就是教學資源了。

第三,研究、分類教學資源,定位“文化內容”的教育價值。在完成素材線索、教學資源的梳理、挖掘之后,需要對教學資源背后的教育價值(即:“文化內容”的育人價值)進行分析、定位,以建立學科育人的目標預期。對教學資源的分類,依照“文化內容”的五個教育價值展開,用關鍵詞表示,利用表格進行匯總。第一類,科學與人文;第二類,“兩綱”教育;第三類,思維邏輯;第四類,資源與環保;第五類,其他文化觀念。

第四,精煉資源、增加評論,生成“文化內容”的操作載體。各類媒體收集到的教學資源,要成為課堂運用的實踐載體,還需要完成兩項工作。其一,精煉資源文本。因為課堂時間非常有限,不能把一個冗長、繁瑣的教學資源直接呈現于課堂,一是浪費時間,二是效果不好。為此,必須要精煉文本,使之在視覺和閱讀效果上力求達到最佳。其二,增加教育評論。因為教學資源大多是一個事實材料,而不具有直接的教育觀點。沒有教育觀點,育人的效果就會大打折扣,教育的目標也就很難達到,甚至南轅北轍。例如,表1中的教學資源及其教育評論(即:操作載體),可以直接付諸課堂,實踐“文化內容”的育人價值。

3 化學學科中基于“文化內容”的教學設計和課堂片斷

化學學科中“文化內容”的教學素材,從其文本特點和實施過程來看,大致可分為三類。

第一類,顯性素材。這種素材可以在教材中直接找到,而且指向的“文化內容”顯而易見。例如,化學史話:近代著名實業家——吳蘊初先生(見表1編號2),“文化內容”就是愛國主義教育。

第二類,隱性素材。這類教學素材在教材中也能找到,但指向的“文化內容”不夠直接、清晰,需要進一步挖掘。例如,教學素材“第一次世界大戰期間,德軍曾向英法聯軍施放氯氣,造成2萬多人傷亡”(見表1編號4)。該素材中的“文化內容”,如果指向針對氯氣有毒的“生命教育”,似乎有點淺顯或牽強,教育效果也不夠深刻;如果指向一種“人文精神”,即:“氯氣可以為人類的文明進步服務,也可以成為殺人的惡魔,關鍵在于使用的人”。那么,這樣的價值定位就更加合理或具有教育意義。

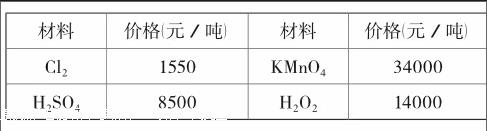

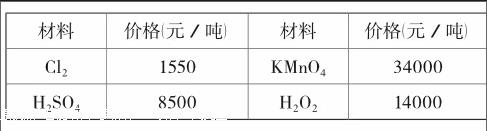

第三類,外來素材。這類素材在教材中找不到,需要外來補充,其“文化內容”需要斟酌。外來素材,有時補充在概念的學習中,有時出現在習題的情境中。例如,教學素材“工業提取溴選取氯氣作氧化劑,而不選濃硫酸、高錳酸鉀或雙氧水”(見表1編號8),這樣的素材書上是找不到的,但思考題中卻出現了(用表格呈現各種原料價格)。此時,用“經濟效益”的“文化內容”來教育學生,可以取得較好的育人效果。

針對以上三類素材,我們在教學設計和課堂實踐上采取如下的策略:

3.1 針對顯性素材:緊跟目標,同步預設,點到為止

因為顯性素材指向的“文化內容”顯而易見,我們在教學設計上采取“緊跟目標,同步預設”的做法,即:思想上將教學素材蘊含的“文化內容”和教材內容預設的教學目標(主要指“過程與方法”、“情感態度價值觀”)保持一致;同時,將“文化內容”的落實契機預設在教學過程中,力求與教學內容的落實、推進實現同步。

顯性素材落實到課堂,我們采取“點到為止”的策略。即:將教學目標升華到具體的“文化內容”,用簡短的行為或環節點擊到“文化內容”的本質。下面是針對顯性素材“近代著名實業家吳蘊初先生”的課堂實錄(文化內容:愛國主義)。

[投影]吳蘊初先生的照片及介紹(近代著名實業家吳蘊初先生)。

[教師]“味精大王”吳蘊初先生于1929年在上海創建了天原電化廠(后改名為“天原化工廠”)。中國最早的氯堿工業從此矗立在蘇州河畔。他為振興民族工業作出了重大貢獻。

[學生](露出敬仰的神情,邊點頭,邊輕輕發出贊揚聲)真了不起啊!

3.2 針對隱性素材:慎定內容,精簡梳理,巧妙引導

因為隱性素材指向的“文化內容”不夠直接、清晰,需要首先認真思考、謹慎定位。定位方法是:內容匹配,效果最佳。內容匹配是基礎、前提,是首先要滿足的要求;效果最佳是遴選、是追求,是盡力要實現的目標。在內容定位之后,要對教學素材(教學資源、教育評論)進行精簡梳理,形成操作載體。

隱性素材落實到課堂,我們采取“巧妙引導”的策略。即:用梳理好的操作載體和肢體語言,將蘊含于教學素材之中的“文化內容”進行詮釋、點化,促進學生的認知感悟和情感體驗。認知感悟,說的是理解;情感體驗,說的是效果。下面是針對隱性素材“氯氣作為殺人工具”的課堂實錄(文化內容:人文精神)。

[教師](帶著嚴肅的表情)同學們,氯氣可以為人類服務,但同樣可以毀滅人類。第一次世界大戰其間,德軍曾向英法聯軍施放氯氣,造成2萬多人傷亡。

[學生](表情凝重,發生輕輕的感嘆聲)好殘酷哦。

[教師]氯氣本來是一個科技成果,可以造福人類。但是當它到了法西斯手里,那就是一個殺人惡魔。所以,做一個有正義感、有良知、有愛心的人,比掌握科學技術和文化知識更重要。

[學生](有的點頭示意,表示贊同;有的眼睛發光,在思考什么;更多的學生輕輕發出聲音)對的,是的。

3.3 針對外來素材:緊貼生活,精心裁剪,合理定位

外來素材是根據教學需要而補充的材料,選擇的自由度大,屬于錦上添花或深化感悟的素材。外來素材,一般要求學生比較熟悉,而其本身常常篇幅較大或信息冗長。為此,我們在教學設計上采取的策略是“緊貼生活,精心裁剪”,即:選取緊貼學生生活的素材,同時對其精心裁剪,保留其最核心和最有價值部分。在此基礎上,對其“文化內容”進行合理定位。下面是針對外來素材“工業上從海水中提取溴選取氯氣作氧化劑”的課堂實錄(文化內容:綜合效益)。

[投影]

[教師]同學們,工業上提取溴可選用以上氧化劑。如果你是廠長,會選用哪種材料?

[學生]當然選用氯氣,因為價格便宜得多。

[教師]看來,企業的發展不僅要優化生產工藝,確保產品質量,而且要考慮生產成本。

[學生](頻頻點頭示意,發出聲音)必須的。

[教師](更進一步提問)那么,是不是企業只需要考慮經濟效益就夠了呢?

[學生](小聲議論)那還需要考慮什么?(有一個學生站起來)對環境不能造成污染,至少要采取環保措施。

[教師](點頭并露出贊許的眼光)同學們,我建議大家為這位同學鼓掌。那么,如果從環保角度考慮,選擇哪個氧化劑更好呢?

[學生](齊聲回答)雙氧水。它是綠色氧化劑。

[教師](滿懷深情)當前國家對環境保護日益重視。或許將來有一天,雙氧水真的會成為我們溴工業氧化劑的最佳選擇。

總之,“文化內容”的研究進一步豐富了中學化學的教學內容,并為落實學科育人工作、提升課堂教育效果提供了新的思路和途徑。在以后工作中,筆者還將繼續圍繞這一話題開展研究,以促進“文化內容”在中學化學教學內容中的和諧融合,推動化學學科為培養實現“中國夢”的一代新人作出更大貢獻!

參考文獻:

[1]付勇,房壽高,吳星.簡析化學文化與化學教育[J].化學教育,2006,(6):12.

[2][6]毛東海.統籌知識、方法和觀念三層面教學內容的教學設計[J].化學教學,2016,(3):49~53.

[3]姚子鵬.高級中學化學課本(試用本)[M].上海:上海科學技術出版社,2007.

[4]張岱年,方克立.中國文化概論[M].沈陽:遼寧出版社,2004:3~4.

[5]王道榮.文化心理學視野下的國民人格教育[J].文教資料,2008,(32):63.

[7]吳俊明.化學課程中的科學觀念教育——關于科學觀念和科學觀念教育的思考之二[J].化學教學,2014,(5):3~6.