鼠標使用還有高招

2015-09-10 07:22:44文欣

電腦愛好者 2015年15期

文欣

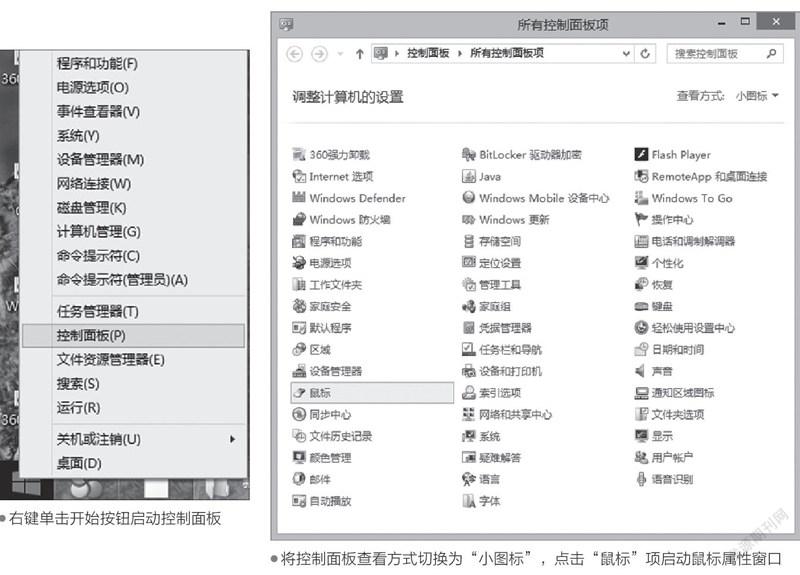

1. 醫治鼠標“遲緩”癥

使用過程中,由于鼠標物理結構的磨損或鼠標墊的原因,屏幕指針會變得遲緩。這時,除了更換鼠標和鼠標墊外,還有軟件的解決方案可嘗試。

2. 鼠標讓您青春不老

以上所述設置還有另一種用途——鍛煉您的反應控制能力。即便是鼠標沒出任何問題,以上技巧也能派上用場。

老年人的反應能力相對遲緩,這是自然現象,但我們可通過鍛煉延緩這一進程。用設置更高的鼠標移動速度和精度,可在一定程度上起到鍛煉大腦和手指反應能力的作用。具體 設置方法與以上相同,也建議您通過分步提高的辦法來逐級設置和鍛煉。

3. 讓左手操作同樣方便

實際生活中,部分老人由于風濕或其他疾病,右手不便于操作鼠標,左手雖然靈活但使用鼠標很別扭。其實,只需稍作設置,即可讓左手操作鼠標也能得心應手。

4. 您的鼠標指針與眾不同

鼠標指針在不同使用狀態下呈現不同的外觀。正常選擇顯示斜箭頭,忙于處理顯示沙漏狀,精確選擇顯示十字形圖標……以上所述均為系統默認狀態。如果您覺得系統默認的圖標看起來不方便或不酷,還可以更換樣式甚至自定義一套圖標。

5. 鍵鼠配合的操作技巧

鼠標還可以與鍵盤配合實現某些特定功能。

猜你喜歡

今日農業(2021年1期)2021-11-26 07:00:56

中老年保健(2021年4期)2021-08-22 07:10:02

少先隊活動(2021年4期)2021-07-23 01:46:22

甘肅教育(2020年12期)2020-04-13 06:24:46

攝影之友(影像視覺)(2019年3期)2019-03-30 01:36:50

作文周刊·小學一年級版(2018年17期)2018-09-10 02:39:46

攝影之友(影像視覺)(2018年1期)2018-03-22 01:12:07

小天使·一年級語數英綜合(2017年4期)2017-04-18 17:47:11

沈陽醫學院學報(2015年1期)2015-12-27 13:44:40

醫學教育管理(2015年3期)2015-12-01 06:43:16