論生動課堂中文本解讀與教學策略轉化的智慧

摘要:本文針對于語文生動課堂中的合作學習環節進行探討,以課堂實踐看文本解讀后不同的教學策略帶來的課堂效率,從而思考如何切入文本實現以學定教,將文本解讀轉化為小學生自主、合作、探究與創新的教學策略。

關鍵詞:文本解讀;教學策略;小組合作

當義務段的新課程標準正式發布后,課程的改革這個話題就一直是討論的焦點,未曾歇止。課堂改革需要我們改變教師的教學策略,改變學生的學習方式,使學生真正獲得有效的學習。

那么,面對生動課堂的“生”和“動”,我們教師就迫切需要思考,如何實施有效的教學策略,使學生能夠在自主、合作、探究的學習方式中學習,并從中得到語文素養的提高。但是,縱觀近期的一些課改新課堂,發現有些課的形式非常相似,看似較以前的課有非常大的變化,而實際上僅是課前功課和課內解疑的疊加,合作的有效性也顯得是“為合作而合作“。其中當然也不乏一些令人受益匪淺的優質課,其精巧的設計往往使聽者眼前一亮。

這兩者間的問題出在哪呢?關鍵還是在教師對文本的解讀向教學策略的轉換。

一、用心深入換得生動淺出

教學本身就是一個深入淺出的過程。教師對一篇課文的解讀不能只站在自我的角度去定難易程度。如人教版語文課本五年級上冊中的《圓明園的毀滅》一課的教學。按照以往的教學方式,在處理建筑風格這一篇幅較大的自然段時,著重讓學生體會關鍵詞句的表情達意作用,就是讓學生自主閱讀,批注。

我嘗試將這篇課文的第三自然段設計成學習的一個自主合作點, 默讀第三自然段完成以下任務:1.這一自然段中的每句話都分別體現了圓明園建筑的什么特點?作批注。2.請圈出最能體現這一特點的關鍵詞,談體會。3.完成后組內合作討論。

在我的預設中,學生在思考建筑的特點時,能有“風格各異等”此類的特點歸納。但結果是學生在獨學時,較為困惑。

之后我反思,當我自己拿到這段文字時,會很注重詞語的含義,如“金碧輝煌”是華麗壯觀的, “安瀾園”、“獅子林”等就會去結合一些資料,了解并想象建筑之美。然而這些學生真的能做到嗎?事實證明五年級學生的形象思維并沒有那么復雜,無效的合作也很難體現出學生的課堂參與度。

于是,再一次細讀課文,結合學生的認知能力,先將目標著眼于文段中運用的修辭手法,就是對比。那么,何不給學生一個引導,讓他們能發現這別具一格的園林勝景呢?于是,再一次展開教學時,我將教學方式設計如下:

1.學生讀第三自然段,談總體感受。2.師生合作讀“有金碧輝煌……亭臺樓閣”。學生體會文章對比的表現手法,概括出園中建筑“大小結合”的特點。3.學生自學,找出文中對比描寫的語句,概括出特點批注在旁邊。4.出示小組合作學習的表格。5.小組合作學習,完成小組合作工作紙。6.學生代表匯報,其他學生補充,提出意見。

一個簡單明了的表格,給了學生思考的線索,使他們能夠自主地根據要求進行探索。根據課堂表現,多數學生都能得出兩個對比點,而針對較難的“虛實結合”部分更是在小組合作中進行了熱烈探討。由于學生的積極參與和思考,使得難點部分的引導水到渠成,真正有感覺把課堂還給了學生。

二、精煉文本,設計別具一格的“以練導學”

將“練習”請進課堂,是當前教師在生動課堂中非常喜歡的一種方式,它能體現學生在學習中的主體作用,并在有效的思考中得到能力的提升。而這一份練習的設計在課堂上是至關重要的,只有合理的練習才能促進學習,最終達成學有所得。

表格能給學生一個思考的方向,有助于他們在讀文時學會提煉、概括和生成。但在揣摩設計的過程中也發現了一系列問題,如:只是為練而練,毫無意義的合作點,一味地表格化等。

就像五年級下冊選學課文《拉薩古城》,有教師在執教時對把握課文內容,梳理框架結構,運用了表格。拉薩古城的特色美表現在哪里要求學生動筆填寫在表格中。這一環節,教師是想讓每個學生獨立思考、動筆,嘗試提煉出幾個方面。實則既浪費時間,又不利于思維的碰撞。為了實現這個目的,我們有捷徑可走,讓學生做批注、圈注的形式完成,這樣既節省了時間,又教給學生學習的方法。

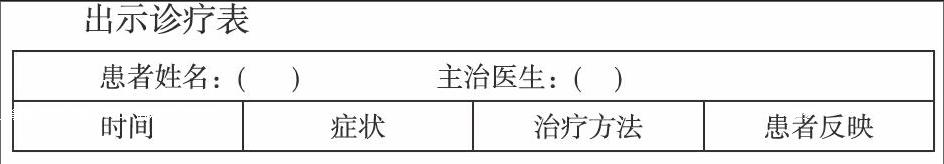

張晶晶老師在市優質課時執教的《扁鵲治病》一課,其中對于教材的處理體現了課堂中自主、合作、探究這個特點。同樣的,張老師也利用一個表格來提煉文章的內容:

1.先填寫患者姓名和主治醫生。2.默讀課文2-3自然段,完成第一次診療記錄表

3.交流。

張老師將課文內容的梳理設計在一個表格中,這個表格以“診療表”的形式呈現,學生容易理解而且頗感興趣。在教學層面幫助學生理清了課文的內容,還教給學生填寫表格的方法,表格教學第一步就是指導學生抓文中關鍵詞,簡潔明了,培養了學生概括提煉的能力。此外,還通過表格,給學生復述以有力的抓手,達成了學習內容的整合,實現生動課堂的高效性。

所以說,在生動課堂的練習設計中要緊扣文本,符合文本的特點,還要弄清楚設計此項練習的目的是否能讓學生的能力得到提升。有時,不同文本的不同應對往往能收獲更好的學習成果。

王尚文先生在博文《言語形式三題》中說:“我們語文教師出于培養學生理解與運用語言文字的能力這一獨特目的, 為了完成提高學生如何理解與運用語言文字的語文素養這一獨當之任, 就必須關注課文‘怎么說, 必須側重課文的言語形式。” 據此, 我們教師在解讀文本時,不應只關注內容的理解,更應該了解文本能帶給學生的語言學習需求,從而作出相應的教學策略,由此,才能真正實現生動課堂的自主、合作和探究性。

作者簡介:邵卓超,女,單位:寧波市鄞州區瞻岐鎮中心小學。endprint