“問題驅動,價值引導”培養生物學核心素養的嘗試

辛給元

摘 要 以“問題驅動”為手段,運用相應的策略、合理的方式、方法對高中生物必修三模塊“內環境穩態的重要性”進行課堂設計,培養學生的生物學核心素養,提升課堂效率。

關鍵詞 問題驅動 核心素養 生物學教學

中圖分類號 G633.91 文獻標志碼 B

“核心素養”代表了中國教育改革未來的走向,是學術界、學校層面甚至行政方面,對于如何落實核心素養都處于起步探索階段。從素質教育到三維目標再到核心素養,教育進入3.0時代。普通高中生物學科核心素養體現在“生命觀念、理性思維、科學探究、社會責任”4個方面。

1 教材分析

“內環境穩態的重要性”是普通高中課程標準實驗教科書(人教版)生物必修模塊3第一章第二節的內容。它是第一節內容的延伸和拓展,也是學習后面生命活動調節等內容的基礎,具有承上啟下的作用。

“穩態”是必修模塊3重要的核心概念。處理好這一概念的教學,可以為學生后續的學習打下堅實的基礎。因此,“穩態的概念及重要性”是本節教學內容的重點。穩態的調節機制在后面章節的學習中要逐步展開和深化,因此本節中僅做一個簡要的概述。

人體健康與內環境穩態密切相關。幾乎所有人在生活中都親歷過諸如發燒、腹瀉等穩態失調引起的疾病。因此,通過有關內環境穩態內容的學習,可以幫助學生結合生活實際理解生命活動的本質,樹立健康生活的理念。

2 教學目標

2.1 知識目標

(1) 概述內環境穩態的定義,說明內環境穩態的生理意義;

(2) 簡述穩態的調節機制。

2.2 能力目標

通過圖表獲取信息、分析問題的能力。

2.3 情感、態度與價值觀目標

(1) 關注人體內環境維持穩態與人體健康的關系;

(2) 認同積極的生活態度和健康的生活方式對維持內環境穩態具有積極意義。

(3) 轉變學習觀念,培養生物學核心素養。

3 教學重點和難點

3.1 教學重點

(1) 內環境穩態的概念。

(2) 內環境穩態的重要意義。

3.2 教學難點

穩態的調節機制。

4 教學過程設計

4.1 聯系生活情景導入課堂,培養生命觀念

師:在日常生活中,我們的飲食習慣有差異,有的人吃飯喜歡口味重一點,有的人喜歡吃口味淡一點。我們先來做個“關于飲食習慣的調查”:

師:請吃飯喜歡口味重一點同學舉手(這部分學生很興奮,其他學生很好奇,教師統計人數);喜歡定有喜歡的理由。哪位同學說說自己喜歡的理由呢?

學生發表見解。

師:再請喜歡吃飯口味淡一點的同學舉手(教師統計人數)。請一名同學說說理由。

學生發表見解。

師:在日常生活中,人們更多地主張飲食清淡,理由是吃得過咸容易引發高血壓等疾病,然而長期食物過淡同樣會破壞體內的內環境平衡,也對身體不利。可見,機體維持內環境的相對穩定具有極其重要的意義。讓我們一起走進今天的課堂“內環境穩態的重要性”。

4.2 認識內環境穩態,提升科學探究能力

師:同學們,構成人體的基本單位是什么呢?

生:細胞。

師(展示細胞構成人體的模型圖):通過觀察模型圖,我們發現細胞與細胞之間有一定的間隙,充滿了液態的物質。生理學家把這些身體之內、細胞之外的液體稱為細胞外液。為了與人體外界環境區分,科學家將細胞外液稱為內環境。內環境是細胞與外界進行物質交換的媒介。

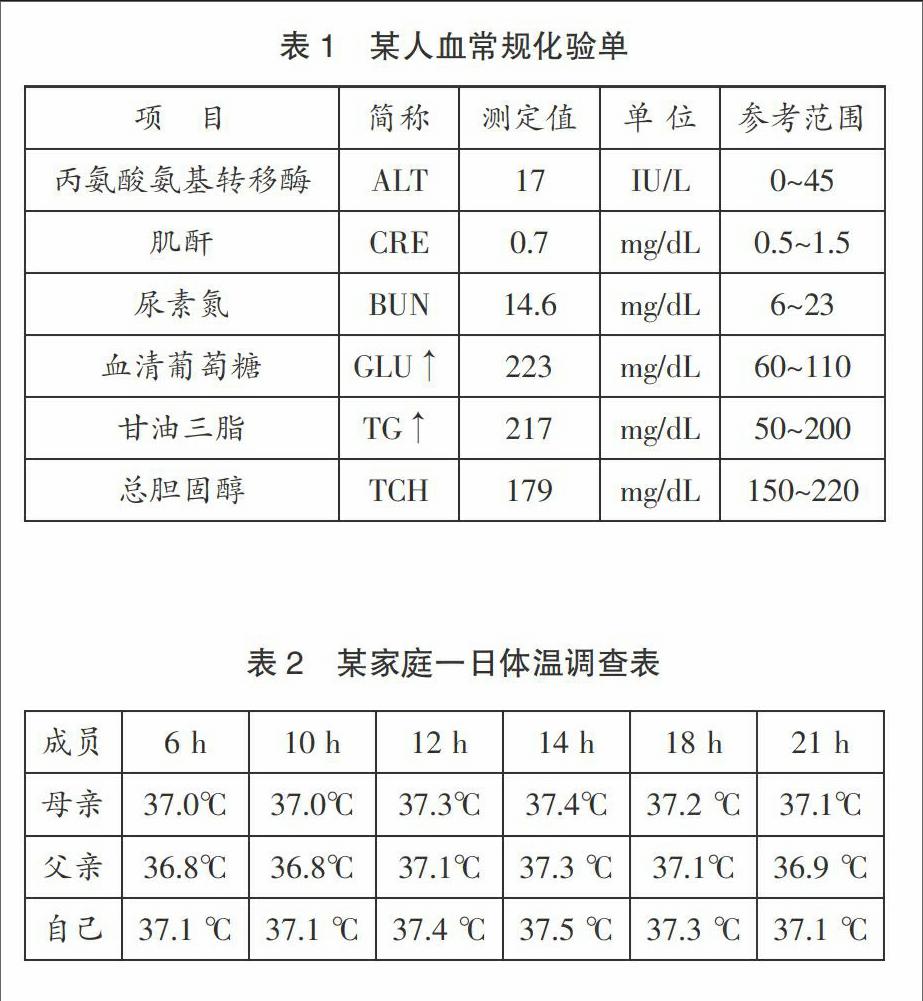

師:人體細胞時刻都在進行著生命活動,消耗著內環境中的營養物質,向內環境中排出代謝廢物,同時外界環境也是起伏波動,那我們的內環境會因此而劇烈變化嗎?先來看看內環境的化學成分的動態變化(表1)。

師:這是一張某人血常規化驗單,根據表中的數據,以小組為單位,討論下面兩個問題:

(1) 每種成分的參考值(正常值)都有一個變化范圍,而不是一個確切的數,這說明什么?

(2) 從化驗單上可以看出哪幾種成分超出正常范圍?這可能會對人體造成什么不利影響?

學生討論,回答;教師簡要評價、補充。學生形成共識:內環境中各種成分的含量不是恒定的,而是處于一種動態變化中。葡萄糖含量超標,可能引起糖尿病等;甘油三脂超標,可引起高血脂癥,易并發冠心病、動脈粥樣硬化等。

學生得出結論:內環境中的各種化學成分是相對穩定的。

師:那么內環境的另外一個重要指標——體溫如何呢?這是一張某家庭體溫一日變化情況調查表(表2)根據表格中數據,以小組為單位進行討論:

(1) 不同家庭成員的體溫完全一致嗎?這說明了什么?(在學生回答問題時,教師要注重引導學生發現:家庭成員的主要差別是年齡、性別,所以體溫受到性別、年齡的影響)

(2) 同一個人在24 h內體溫變化有何特點?(教師引導學生發現體溫的最高值,回憶日氣溫的最高值,發現體溫受著環境的影響,但不論一日中環境溫度如何變化,健康人的體溫始終接近37℃,保持著相對穩定)

教師評價和小結:健康人的體溫始終接近37℃,保持著相對穩定。

師:同學們,生理學家研究發現,健康人體內環境的其他重要指標如pH、滲透壓等都是處于相對穩定的狀態。可見,健康人體內環境保持著相對穩定的狀態。正常機體的內環境為什么能保持相對穩定的狀態呢?咱們來共同探討內環境穩態的調節機制。

4.3 自主學習內環境穩態調節機制,樹立理性思維

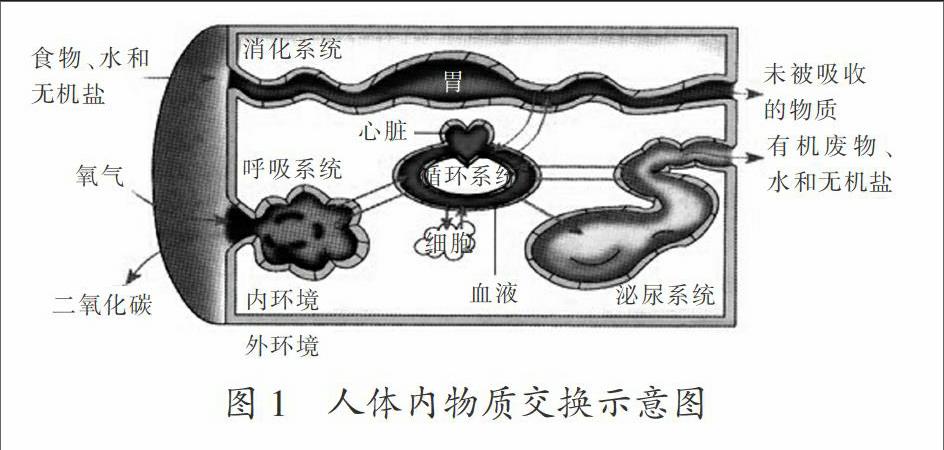

師:咱們以內環境中的營養物質、代謝廢物、O2、CO2和水等化學成分為例來分析。先來看人體內這些物質的來源和去路示意圖(圖1)。

在圖中找出:

(1) 營養物質、O2、水等通過哪些系統或器官進入人體內環境?

(2) 排出代謝廢物的系統或器官有哪些?

學生討論回答后,教師歸納:通過分析內環境中的營養物質、代謝廢物、O2、CO2和水等化學成分的來源和去路。發現這些成分要保持相對穩定,首先與消化、呼吸、循環、泌尿等系統的功能及細胞的生命活動有直接的關系,其次與各器官、系統的協調有關。

師:機體內各個器官、系統如何能保持協調一致呢?請同學們用3 min閱讀教科書第8頁最后兩段。人類對機體維持內環境相對穩定機制的認識是怎樣逐步完善?同學們受到什么啟發?

師生共同明確:

從貝爾納的推測(主要依賴于神經系統的調節)到坎農的解釋(神經和體液的共同調節),然后到現代觀點:主要調節機制是“神經—體液—免疫調節網絡”的作用。

至此,內環境穩態的概念呼之欲出,教師展示內環境穩態的概念:

正常機體通過神經—體液—免疫調節網絡的調節作用,使各個器官、系統協調活動,共同維持內環境相對穩定的狀態叫做穩態。

師:通過科學家對內環境穩態調節機制的認識過程,我們認識到科學的發展是無止境的。在學習和生活中,我們要善于利用已有的知識質疑權威,不要過分迷信權威,勇于探索,科學才會因我們而美麗。穩態既然是在神經—體液—免疫這樣完善的調節機制下維持的,那是否意味著內環境穩態一定不會出現失調的情形呢?

4.4 聯系實際認識內環境穩態的重要意義,強化社會責任

教師要求學生聯系生活實際,思考討論下列問題:

你有過發高燒的經歷嗎?談談高燒最嚴重時的感受。體溫過高時為什么要采取物理降溫或藥物降溫的措施?

學生們談完自己的看法后,教師總結:我們絕大多數人都有過發高燒的經歷。正常的體溫是體內細胞進行各種化學反應最適宜的溫度。發燒時的主要癥狀大部分集中在中樞神經系統,如病人感覺不適、頭疼、頭暈、嗜睡等,同時常有食欲不振、厭食、惡心的表現。持續高熱必定引起器官的功能負荷加重,有可能誘發器官功能不全或引起組織損傷。所以,應注意及時采用物理方法或服用藥物來退燒降溫。

師生共同得出結論:內環境穩態的維持,是機體進行正常生命活動的必要條件。然而,人體維持穩態的調節能力是有一定限度的。所以,在日常生活中,要“知冷知熱”,注意保護自身健康!維護健康就是對自己、對家庭、對社會的重要責任。

5 歸納提升,升華情感

師:通過今天的課程學習,我們認識、了解內環境穩態的概念、調節機制和重要意義;讓我們明白“人生因健康而更加精彩”!每一個人的健康都與內環境的穩態有關。內環境穩態的知識,有助于養成自我保健的意識和習慣,我們還可以運用這方面的知識關愛家人和親友。讓我們來分享這首贊美內環境穩態的詩:

無論春夏秋冬,風云變幻,

它卻總是輕波微瀾。

穩態是生命系統的特征,

也是機體存活的條件。

它讓每一個細胞分享,又靠所有細胞共建。