英語為母語的漢語學習者音系—語義界面習得研究

摘 要:自界面假說提出后,其在二語習得領域的研究日益受到重視。該假說將二語習得最終造詣階段的語言不精通狀況歸結為語言界面處的難以攻克。文章呈現的調查研究證實了英語為母語的漢語學習者在多音字學習過程中遇到的困難:即便在最終造詣階段,他們也難以輕松駕馭漢語多音字。文章在音系—語義內界面框架內分析了英語為母語的漢語學習者多音字的掌握情況,嘗試探討漢語界面處的習得、界面理論的復雜性及其對漢語的適用性。

關鍵詞:界面假說 二語習得 漢語多音字 音系—語義內界面

一、引言

現代語言學的界面概念最早可以追溯至一百年前Sussure的能指和所指之間的交界面(褚孝泉,2013)。界面術語正式來源于Chomsky的生成語言觀。他在原則和參數理論(Principles and Parameters)中提出“以句法為核心的運算系統與其他領域進行接口運算”的概念。根據這一理論,語言模式表現為句法、邏輯式(LF)和語音式(PF)之間的接口運算。邏輯式即語義層面,語音式即語音層面。這些運算層次存在于普遍語法之中。(楊連瑞、戴月、李紹鵬,2013)

此后,Jackendoff(1997)提出了三方平行建構理論(The Tripartite Parallel Architecture)。他認為,語言系統由句法、語音和語義這些共同運行的模塊構成,各模塊間通過界面規則(interface rules)相互關聯。Jackendoff的理論不同于Chomsky以句法為中心的單一界面理論。他將語言系統描述成句法、語音、語義的平行界面運算。Reinhart(2006)在Jackendoff界面理論的基礎上,提出了語言界面建構模型(Language Interface Architecture Model)。在他看來,句法仍然是語言系統的中心環節,句法同概念、語境推斷和感知動覺等獨立的認知系統相互關聯建立交界面關系。

Reinhart的理論得到了Rothman(2011)等人的支持。他們認為這一理論在解釋兒童一語階段的對錯交替現象(optionality)時有較好的說服力。自Sorace(2006,2011)等人正式提出界面假說(interface hypothesis)后,理論本身及其在二語習得領域的應用引發了諸多熱議。研究者普遍認為,涉及語言系統內部的句法—語義、句法—形態、形態—音系等內界面習得較語法外界面如句法—語用/篇章、音系—感知動覺等相對容易。(戴曼純,2014)

我國界面研究熱潮興起于近十年。《句法—語義界面研究》(沈圓,2007)是國內第一部界面研究專著。從2009年開始,特別是2010年以后,我國界面研究成果日益顯著,逐步與西方接軌。尤其是2012年中國外語界面研究專業委員會的成立促進了國內界面研究的盛況。一些專家學者開始大量引進和介紹國外界面研究成果。(潘文國,2012;楊連瑞等,2013;朱躍等,2013;常輝,2014;戴曼純,2014)

從界面概念的產生到界面假說的正式提出,不同研究者對語言系統的運算規則和習得規律有著不同的看法。盡管他們對界面運行規則各持己見,但幾乎都認同語言系統的界面概念和形式主義的研究框架。我國語言學界的界面研究起步較晚且研究內容多見于對外語語言系統的研究,本族語研究較少。文章旨在通過界面假說這一全新的二語研究視角,以漢語多音字為例,探索英語為母語的漢語學習者音系—語義界面習得狀況,以期探討界面假說的漢語適用性,豐富相關研究。

二、現代漢語多音字的分類

漢字是音、形、義相結合的文字。漢語拼音分聲母和韻母。聲母、韻母和聲調共同組成了漢語的語音。當聲母、韻母和聲調任意一個發生變化,字的讀音就會改變。漢語多音字按聲韻調的變化可分為三類——多調字、多聲母字和多韻母字。

(一)多調字

多調字指多音字有多個聲調。單純的多調字指聲母、韻母不改變只有聲調變化的字,例如:分fēn/fèn、背bēi/bèi、同tóng/tòng等。非單純多調字指聲母、韻母和聲調都可能發生改變的字。這樣的字分為三類:1.韻母不變化、聲母和聲調發生變化的字,如長cháng/zhǎng、系jì/xì、圈quān/juàn;2.聲母不變化、韻母和聲調發生變化的字,如柏bǎi/bó、血xi/xuè;3.聲母、韻母、聲調都發生變化的字,如茄qié/jiā、宿sù/xiǔ。

(二)多聲母字

多聲母字指多音字有多個聲母。單純的多聲母字指聲母變化、韻母和聲調不變的字,如系xì/jì,校xiào/jiào等。非單純多聲母字分為三類:1.韻母不變、聲母和聲調發生變化的字,如查chá/zhā、奇qí/jī;2.聲調不變、聲母和韻母都發生變化的字,如嚇hè/xià;3.聲母、韻母、聲調都發生改變的字(同2.1例)。

(三)多韻母字

多韻母字指多音字有多個韻母。單純多韻母字指韻母變化,聲母和聲調不變的字,如咽yàn/yè。非單純多韻母字分為三類:1.聲母不變,韻母和聲調變化的字,如血xiě/xuè、覺jiào/jué;2.聲調不變,韻母和聲母變化的字,如爪zhuǎ/zǎo、凹āo/wā;3.聲母、韻母、聲調都發生變化的字(同2.1例)。

綜上,漢語多音字又可以細分為單純多調字,單純多聲母字,單純多韻母字,韻母不變、聲母和聲調發生變化的多音字,聲母不變、韻母和聲調發生變化的多音字,韻母不變、聲母和聲調發生變化的多音字和聲韻調都發生變化的字,共七類。

三、實證研究

現代漢語中存在著為數不少的多音字。多音字現象是漢語音系的一大特色。漢語多音字的學習一直是個難點,即使對本族語學習者來說,也需要花費較長的時間才能掌握。現代漢語中存在的多音字現象及其分類依據完全不同于英語的語言體系,英語為母語的漢語學習者是否能在多音字的習得過程中建構音系—語義之間的界面關系呢?文章根據這一疑問設計了一套語言實驗,對母語為英語的高水平漢語學習者進行了調查。endprint

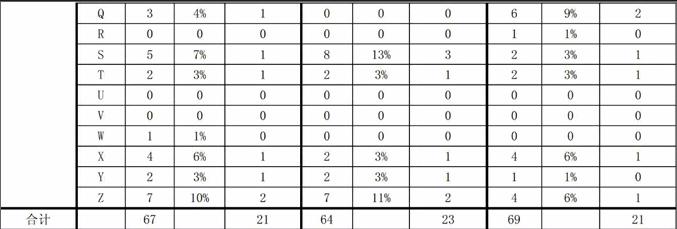

調查內容以竇連芳(2010)《對外漢語教學中的多音字研究》一文中基于《漢語水平詞匯與漢字等級大綱》和6部主流對外漢語教材中的多音字分類統計情況為藍本。竇的研究將漢語多音字按出現頻率由高到低分為三個部分:第一部分為67個最常用多音字,第二部分為64個次常用多音字,第三部分為69個出現頻率較少的多音字。本實驗以60個多音字為基準,按每一部分多音字比例制成問卷。三部分多音字按首字母順序排列情況及相關實驗數據見表1。

問卷測試采用選擇題的形式。每題給出一個多音字詞語并提供多個讀音選項,這些選項囊括了《對外漢語教學中的多音字研究》中統計出現過的讀音。為了確保實驗的準確性和客觀性,每個選項按聲調順序排列且含同一個字的詞語不相鄰排列。問卷分為兩部分,第一部分為受試者基本情況統計,第二部分為常用多音字測試,按測試內容可分為4個部分。這4個部分包括三部分,每部分20個詞以及最后一部分特殊字測試。

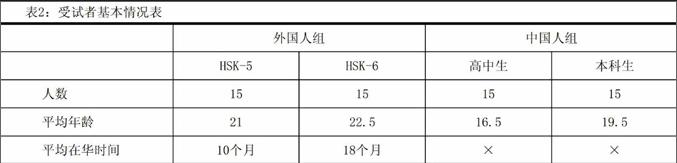

多音字測試共162個詞,每個詞一分。共有30名母語為英語的漢語學習者參與了測試。受試者分別來自美國、英國、加拿大、澳大利亞等國家,均通過了中國漢語水平考試(HSK)且成績為5級或6級。另有30名中國人作為控制組也參與了實驗。控制組來源為湖北省內高中生和大學本科生。詳見表2。

四、結果分析和討論

表3的數據顯示:多音字測試中,漢字出現頻率越高,外國人組得分率越高。這種情況應該是和測試者接觸到的多音字文本頻率相關。而中國人組幾乎不受此影響。第四部分為特殊字測試,外國人組得分率較低,這與他們的漢文化局限相關,還有可能源于母語音系對二語信息處理的干擾。

根據界面假說,語言系統內部的界面習得相對容易,而語言系統的各個部分和其他認知系統形成的界面會成為成人二語習得的難點。問卷中錯誤率很高的詞,如:紀jǐ曉嵐、燕yān山、星宿xiù、將qiāng進酒等人名、地名、姓氏和文言詞轉化而來的多音字會影響受試者的判斷,說明漢語音系——語篇層面上的習得比單純的音系——語義界面難度要大。

表4、表5和表6是多音字分類平均得分情況。將三個表比較可以看出,單純多調字得分率最高。說明聲調的輔助作用在英語為母語的漢語二語習得者學習中占有很大的比重。得分率最低的是聲韻調全改變的字,如參、宿。其次是韻母不變、聲母和聲調發生變化的字,如盛、系、彈等。說明在漢語二語音系學習中,聲韻調的變化仍然是英語為母語的漢語的學習者難點。這和漢語、英語的語言系統相關。

漢語是聲調語言,不同的聲調表達不同的意思,而英語通過重音、節奏、語調來表達意思。漢語中的多音字,同形不同音,而英語的多音字通常是同音不同形,如“son”和“sun”;同形不同義,如“bow”既可以表示鞠躬的動作也有弓箭的意思;同形不同音,如“live[lIv]”表示動詞“居住”的意思,而讀成“[laIv]”的時候是形容詞,表示“現場直播的”的意思。說明英漢語音界面處存在著一個不對等的情況。這也造成了英語母語者漢語音系—語義界面習得的難點。

從各項綜合得分情況來看,二語的發展并不總是呈直線上升的趨勢。HSK六級水平者的測試成績并不總是優于五級水平者。說明到了二語習得的高級階段也存在著一定程度的重新整合以及逐步脫離母語負遷移情況的影響。即使到了漢語水平的高級階段,大多數母語為英語的學習者仍然難以完全掌握漢語中的多音字。多音字的聲韻調變化會對二語學習者的判斷產生影響。來自母語音系界面的負遷移和漢語音系—語篇界面的難度性都增加了母語為英語的漢語學習者漢語學習的難度。

參考文獻:

[1]Jackendoff,R.The Architecture of the Language Faculty[M].Cambridge:MIT Press,1997.

[2]Reinhart,T.Interface Strategies:Optimal and Costly Computations[M].Cambridge:MIT Press,2006.

[3]Rothman,J.& R.Slabakova.The Mind-context Divide:on Acquisition at the Linguistic Interfaces[J].Lingua,2011,(121).

[4]Sorace,A.& Filiaci,F.Anaphora resolution in near-native speakers of Italian[J].Second Language Research,2006,(22):339-366.

[5]Sorace,A.Pinning down the Concept of“Interface”in Bilingualism[J].Linguistic Approaches to Bilingualism,2011 (1).

[6]常輝.接口假說與接口知識習得研究——基于生成語法理論的二語習得研究[J].外語與外語教學,2014,(6):44-49.

[7]褚孝泉.語言學理論中的界面[J].當代外語研究,2013,(2):11.

[8]戴曼純.語言接口與二語接口的習得[J].外國語,2014,(1):72-74.

[9]戴曼純.二語習得研究中的接口假說[J].外語學刊,2014,(4):109-114.

[10]竇連芳.對外漢語教學中的多音字研究[D].青島:中國海洋大學碩士學位論文,2010.

[11]潘文國.界面研究四論[J].中國外語,2012,(3) :110-111.

[12]潘文國.界面研究的原則與意義[J].外國語文,2012,(5):1.

[13]沈圓.句法——語義界面研究[M].上海:上海教育出版社,2007.

[14]楊連瑞,戴月,李紹鵬.國外二語習得界面研究[J].中國外語,2013,(5):56-58.

[15]朱躍,伍菡.對近十年來國內外語界面研究的思考[J].外國語文,2013,(5):18-20.

(印睿 廣東肇慶 廣東理工學院外語系 526100)endprint