跨界?匠杰

2016-01-13 10:21:05張寧

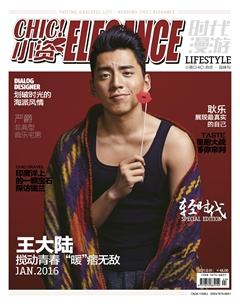

小資CHIC!ELEGANCE 2016年1期

關鍵詞:融合

張寧

導語:在我們身邊,跨界無處無在。有人為了兒時的夢想重新調整人生和職業的航向,有人因為美和浪漫追求別樣的藝術匠心,也有人專心從事和跨界設計相關的工作。世界上的事物多種多樣,跨界和融合,是藝術交流的方式,也是匠心獨運的抵達。

猜你喜歡

中學生數理化·中考版(2022年8期)2022-06-14 06:55:24

數學年刊A輯(中文版)(2022年4期)2022-02-16 08:17:34

今日農業(2021年19期)2022-01-12 06:16:36

中老年保健(2021年11期)2021-08-22 03:15:44

無線電通信技術(2021年4期)2021-07-13 08:58:28

無線電通信技術(2021年3期)2021-06-08 03:33:48

中學生數理化(高中版.高考數學)(2021年1期)2021-03-19 08:28:38

無線電工程(2020年11期)2020-10-29 01:25:46

現代出版(2020年3期)2020-06-20 07:10:34

福利中國(2015年4期)2015-01-03 08:03:38

- 小資CHIC!ELEGANCE的其它文章

- 中國風到底是什么風?

- 觀塘隱世法式風味

- 在他的書中破解繁華

- 銀器大師的法式浪漫

- 流光的夢想

- 贊!中國現代女性之美