應用循證護理對精神病合并糖尿病患者的護理效果觀察

高美香+楊聰艷+丁花

[摘要] 目的 探討分析應用循證護理對精神病合并糖尿病患者的臨床護理效果。方法 選取該院2016年8月—2017年5月收治的86例精神病合并糖尿病患者,按照不同護理方式將其分為對照組和實驗組,給予對照組患者傳統的護理干預方式,給予研究組患者傳統護理基礎之上進行應用循證護理,對比分析兩組患者的護理干預前后空腹血糖,餐后2 h血糖情況,治療依從性以及糖化血紅蛋白指數等。結果 對兩組患者采取不同護理方式之后,實驗組患者在空腹血糖,餐后2 h血糖情況,治療依從性以及糖化血紅蛋白指數等方面顯著優于對照組患者;對比分析兩組患者的護理滿意度,對照組患者的護理滿意度為83.72%,研究組患者的護理滿意度為97.67%,結果顯示,對照組患者的護理滿意度明顯高于研究組,差異有統計學意義(P<0.05)。結論 給予精神病合并糖尿病患者應用循證護理干預方式,具有顯著的臨床護理效果,能夠提升患者的治療依從性,控制血糖變化,值得在臨床護理上推廣使用。

[關鍵詞] 應用循證護理;精神病;糖尿病患者;護理效果

[中圖分類號] R47 [文獻標識碼] A [文章編號] 1672-4062(2017)08(b)-0151-02

現階段,我國精神病患者數量不斷增多,一方面是由于家族遺傳因素,另一方面在于遭受較大精神創傷之后出現的癥狀[1]。對該類型病患采取有效控制措施可以延長患者壽命以及生命質量,但也在一定程度上提升了其他并發癥的發病率,精神病患者合并糖尿病發病率明顯高于普通人[2]。該次研究主要是探討分析應用循證護理對精神病合并糖尿病患者的臨床護理效果,選取該院2016年8月—2017年5月收治的86例精神病合并糖尿病患者作為研究對象,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取該院收治的86例精神病合并糖尿病患者,按照不同護理方式將其分為對照組和實驗組,每組共有患者43例,其中,對照組中,男性25例,女性17例,最小年齡23歲,最大年齡71歲,平均(46.3±1.8)歲;實驗組中,男性23例,女性19例,最小年齡25歲,最大年齡70歲,平均(47.5±1.3)歲。兩組患者在一般資料方面差異無統計學意義(P>0.05),有可比性。

1.2 排除標準

肝腎功能障礙患者;神經系統疾病患者;腎功能不全患者,由于自身疾病造成的糖尿病患者。

1.3 方法

對照組患者傳統的護理干預方式。具體操作如下:①護理人員需要嚴格控制患者的飲食情況,切忌患者食用高糖分高熱量食物。②護理人員需要督促患者定期進行機體運動,這樣可以加快疾病康復。此外,護理人員應當避免使患者在空腹狀態下運動,防止出現低血糖情況。③護理人員應當詳細為患者家屬講解糖尿病癥狀的預防措施以及控制要點等,積極開展健康培訓工作,這樣可以在較大程度上提升患者依從性,進行其他治療措施;最后,護理人員應當按照醫囑給予患者治療藥物,還需要詳細告知患者家屬注意事項,有利于家屬按照科學方式照顧患者,提升患者的生命質量[3]。給予實驗組患者傳統護理基礎之上進行應用循證護理,具體操作如下:①護理人員應當按照患者的實際病情制定相應的護理方案,務必使護理方案做到個體化,這就要求護理人員全面掌握患者的基本資料,還需要針對該院的醫療條件為患者提供優質的護理服務,通過對患者資料的掌握可以有效指導護理人員進行臨床實踐,并且還可以按照患者的實際病情為患者提供特殊服務,這樣可以優化醫療資源配置。②護理人員需要對患者的預后效果進行準確判斷,根據患者當前癥狀的恢復情況,設計適宜的護理方案,并且需要幫助主治醫生判斷患者的恢復情況,這樣可以有利于醫生及時調整治療方案。此外,護理人員還需要對患者的個體情況進行準確判斷,并且按照不同患者存在的差異性設計護理方案,這樣不僅可以提升臨床護理人員的護理能力,還可以加強患者的預后效果。③護理人員還需要安撫患者的情緒,避免患者出現較多傷害行為,導致病情惡化。護理人員應當具有耐心和溫柔度,與患者交流盡量和藹可親,這樣能夠與患者親近,提升其治療護理依從性[4];④心理護理,精神病合并糖尿病患者由于心理狀態極其不穩定,患者具有特殊的心理狀態,因此護理人員需要時刻注重患者的心理狀態,降低患者情緒波動性,并且要激勵患者樹立自信心,這樣能夠在較大程度上提升治療效果。⑤護理人員需要對患者制定合理的飲食結構,除了要控制飲食中脂肪,血糖的比例,盡量避免選擇難以消化的食物結構。此外,還要給予精神病合并糖尿病患者營養液補充,并且要將營養液的溫度控制在18℃左右,與此同時,護理人員應當實時監測患者的生命體征以及血糖變化情況。

1.4 觀察指標

①糖尿病生化指標:觀察兩組患者在護理干預之前以及干預后空腹血糖值,糖化血紅蛋白以及餐后2 h血糖指數。②治療依從性:主要是按照患者對于醫囑時間以及劑量的藥物服用情況,以及血壓血糖監測時配合程度,主要是分為依從性差和依從性好兩方面。③護理滿意度:此次研究主要是利用醫院自制的調查問卷了解患者(家屬)對此次護理干預的滿意程度。滿意率=(非常滿意+滿意)×100.00%。

1.5 統計方法

對所有患者數據資料采用SPSS 19.0統計學軟件進行分析處理,計數資料[n(%)]采用χ2檢驗,計量資料采用t檢驗,用均數標準差(x±s)表示,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

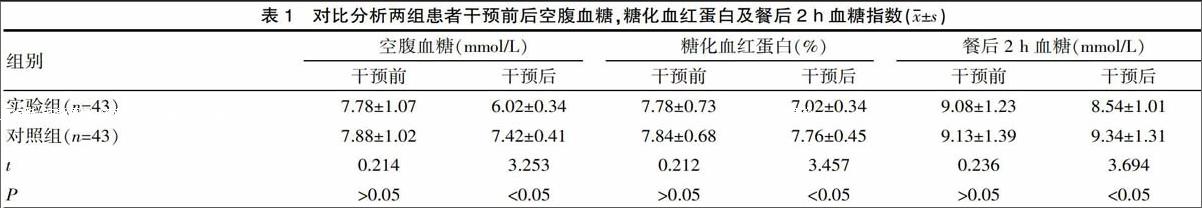

2.1 對比分析兩組患者干預前后空腹血糖,糖化血紅蛋白及餐后2 h血糖指數

對兩組患者干預前后空腹血糖,糖化血紅蛋白及餐后2小時血糖指數進行對比分析,結果顯著,干預前兩組患者各項指標之間差異無統計學意義(P>0.05),在對患者進行護理干預之后,實驗組患者的各項指標明顯優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

2.2 對比分析兩組患者治療依從性endprint

對兩組患者治療依從性進行對比分析,結果顯示,干預前對照組有11例患者治療依從性比較好,實驗組患者中有15例治療依從性好,在對兩組患者進行護理干預之后,對照組有18例患者治療依從性比較好,實驗組患者中有29例治療依從性好,實驗組患者的治療依從性明顯高于對照組,兩組比較差異有統計學意義(χ2=8.457,P<0.05)。

2.3 對比分析兩組患者的護理滿意度

對兩組患者的護理滿意度進行對比分析,對照組患者的護理滿意度為83.72%,研究組患者的護理滿意度為97.67%,結果顯示,對照組患者的護理滿意度明顯高于研究組,差異有統計學意義(P<0.05),詳情見表2。

3 討論

精神疾病屬于慢性疾病,該癥狀會嚴重損害患者的社會功能。在精神疾病患者當中常見的合并癥狀就是糖尿病,根據有關資料顯示,精神疾病患者當中有14.7%患者都會合并糖尿病癥狀,而普通人只有2.1%的糖尿病患病率,臨床上還沒有準確數據可以顯示精神疾病患者產生糖尿病癥狀的發病機制,有部分學者認為,有可能是因為糖尿病與精神病之間存在基因共享的可能性,這樣就提升了精神病患者患發糖尿病。

精神疾病患者在情感,行為以及思想方面存在障礙,導致患者機體內平衡力失調。此外,糖尿病也會導致患者出現精神方面疾病,這兩種癥狀之間存在某些聯系。由于精神病患者缺乏有效的語言體系以及自知力,這樣就提升了糖尿病癥狀的控制難度,如果依靠強制性治療護理措施反而會起到反作用。因此,就需要對患者進行應用循證護理干預方式,使得護理人員與病患之間產生較多的溝通交流,會加強病患對護理人員的親切感,這樣可以及時反映出糖尿病癥狀的各項不良反應。護理人員對患者采用針對化地護理方式,不僅可以加強患者家屬對糖尿病疾病的認知程度,還可以提升患者的預后效果。

根據此次研究結果顯示:對兩組患者干預后空腹血糖,糖化血紅蛋白及餐后2 h血糖指數進行對比分析,結果顯示,實驗組患者的各項指標明顯優于對照組;對比分析兩組患者治療依從性,實驗組患者的治療依從性明顯高于對照組。差異有統計學意義(P<0.05)。

綜上所述,給予精神病合并糖尿病患者應用循證護理干預方式,具有顯著的臨床護理效果,能夠提升患者的治療依從性,控制血糖變化,值得在臨床護理上推廣使用。

[參考文獻]

[1] 蔡海英.探討應用循證護理對精神病合并糖尿病病人的護理效果[J].糖尿病新世界,2015,12(7):192.

[2] 任紅梅.調查住院精神病患者合并糖尿病相關因素分析及護理對策[J].糖尿病新世界,2015,10(7):227.

[3] 王果仙,張桂玲,張玲.系統健康教育對精神疾病合并糖尿病患者的應用效果研究[J].糖尿病新世界,2016,19(5):108-110.

[4] 李莉娥.精神分裂癥合并糖尿病患者綜合護理干預的探討[J].世界最新醫學信息文摘,2016,16(76):14-15.endprint