中美外交人員法比較

摘 要 2009年10月31日十一屆全國人大常委會討論通過了《中華人民共和國駐外外交人員法》,首次以法律形式明確了我國對駐外外交人員銜級、權利義務、駐外待遇等事項的規定。美國則從20世紀初開始對外交人員進行專業化管理,經過近百年的演變發展,形成了一套比較成熟的外交人員管理法案——《1980年外交公務法》。本文的目的是對比中美兩國外交人員法的發展演變過程、現行法的立法目的和主要內容,為進一步完善我國出臺的首部外交人員法提出建議。經過比較和分析,發現我國外交人員法在考錄指標的全面性、培訓的科學性、晉選升標準的具體化和改善駐外待遇方面仍有提升空間,可以參考已經較為成熟的美國外交人員法案的相關規定進行改進和完善。

關鍵詞 中美 外交人員法 比較

作者簡介:何燕楊,北京師范大學法學院,法律碩士(非法學),研究方向:國際法學。

中圖分類號:D90 文獻標識碼:A DOI:10.19387/j.cnki.1009-0592.2018.05.127

中國的第一部《駐外外交人員法》誕生于2009年。據外交部統計,截至2009年7月份,我國同世界上171個國家建立外交關系,設立大使館163個、總領館68個,并在十多個國際組織派駐了代表機構、駐外外交機構共250多個,駐外外交人員約5000人。 為了規范外交人員的管理,保障駐外外交人員的合法權益,建設高素質的外交人才隊伍,我國首次制定并頒布了中國駐外外交人員法案以規范駐外外交人員的管理。

在我國《駐外外交人員法》出臺之前,世界主要國家都已經有了針對外交機構和外交人員的專門立法,《維也納外交關系公約》的通過也表明國際社會就外交人員職銜等概念已達成一定共識。因此,各國均在結合本國實際的基礎上,參考國際慣例,制定新的外交人員法。中美現行的外交人員法分別于2009年、1980年被批準通過,就立法背景來看,最大不同在于《駐外外交人員法》是中國歷史上第一部外交人員法,而美國外交人員法已有近60年的發展歷程。

一、中國外交人員法的主要內容

《駐外外交人員法》規定外交銜級設七級:大使銜、公使銜、參贊銜、一等秘書銜、二等秘書銜、三等秘書銜、隨員銜,明確了外交職務、領事職務與外交銜級的基本對應關系。立法統一外交官職銜,便于理順外交關系,規范外交秩序。我國外交人員法規定的外交職銜,基本是按照1961年《維也納外交關系公約》的規定來確定的。略有不同的是,我國的公使銜級授予使館中的一級外交官,而非公使館館長。

法案對外交人員的權利和義務作了詳細規定。義務方面主要要求駐外外交人員忠于國家和憲法,尊重駐在國法律和風俗,盡職盡責,服從紀律,嚴守秘密等。駐外外交人員享有的權利主要包括獲得相應的工作條件,享有與工作付出相適應的工資福利保險待遇和參加培訓的機會等。

《駐外外交人員法》明確了對外交人員的考核分為平時考核和定期考核兩類,工作實績是考核重點。考核的結果與駐外外交人員的職務、銜級、級別、工資掛鉤,也將作為對外交人員進行獎勵、培訓等的依據。

駐外外交人員的待遇,通常因派遣國的經濟發展水平和駐在國的當地條件而有很大的區別。外交人員法規定:駐外外交人員的工資與職務、銜級、級別相結合,除工資外,駐外外交人員按規定享受應有的津貼、補貼和休假。同時,國家還為駐外外交人員提供必要的醫療保障和安全措施。

二、美國外交人員法的主要內容

1980年法列舉了美國政府中與外交事務相關的幾個重要崗位及相應職責,主要包括:(1)國務卿:直接受總統的領導,有權管理和安排美國的外事活動、協調美國國務院與其他部門的關系;(2)美國政府其他部門負責人:可參照1980年法進行人事管理,其他部門適用此法時如有疑難應向國務卿咨詢;(3)大使:全權負責美國在駐在國的所有外事活動,領導使館其他成員;(4)總指導官:由總統任命,任務是協助國務卿處理外交事務;(5)總檢查官: 要具備財務、審計、法律等方面的綜合知識,每隔一段時間向政府上交一份詳盡、系統的評估報告;(6)外交人員委員會:向國務卿就外交人事系統的有關事宜、國務院與其他部門的協調工作提出建議。

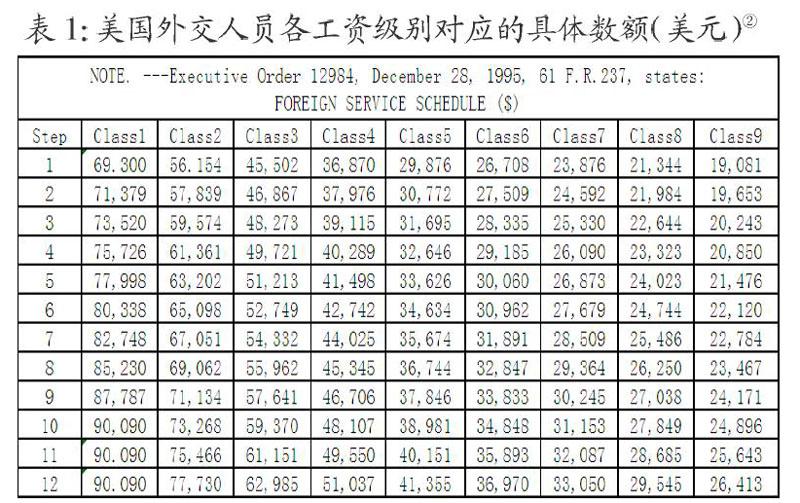

《1980年法》對外交人員的基本工資、獎勵、補貼作了清晰的分類說明。國務院外交人員的基本工資級別一般由國務卿決定,不受外交人員的職位影響。美國外交人員的基本工資共分為9個大級別,每個級別之下進一步細分為14個小等級。國務院的每一名外交人員都有權在一段工作時間后,薪水在同一級別內上漲一個小等級。其中1-9的小級別內,每上升一個工資幅度需要52周;10-14的小級別內,每上升一個工資幅度需要104周。

美國外交人員的第二大類收入來源是績效工資。候選外交人員、臨時外交人員、正式外交人員都有獲得績效工資的權利。美國國務院對績效工資的數額和領取人數有嚴格規定:外交人員的績效工資不得超過個人當年基本工資的20%;得到績效工資的高級外交官不得超過人數50%。

三、完善我國外交人員法的思考

經過比較中美外交人員法的異同,我們不難發現由于起步遲和立法人員的水平局限等原因,我國《駐外外交人員法》與美國《1980年外交公務法》尚有一定差距,在立法的覆蓋面、細致性、針對性、層次性等方面均有待提高。為適應中國外交事業的發展,有必要借鑒美國的經驗,根據中國的實際情況,在考錄、培訓等方面進一步完善中國的外交人員法。

(一)完善考錄機制

面對外交部考錄工作針對性、全面性不足的缺點,外交人員法可新增以下規定以改善目前狀況:(1)保留報考人員來源的多樣化的同時,初步篩選時對社會經歷、背景較復雜的人士進行嚴格把關,必要時可做背景調查;(2)借鑒美國外交人員考錄的“見習期”制度,外交部可根據考生見習期間各方面的表現進行綜合考查、評價,以全面判斷考生是否具備日后成為一名合格外交官的綜合素質;(3)外交部可圈定外交學院、北京外國語大學等常年為外交部輸送優秀人才的專業院校作為外交人才的重點考錄基地,對有志進入外交部的學生進行跟蹤測評,最后在入部考錄階段時可將考生長時間的綜合表現作為重要考量標準。

(二)強化培訓機制

鑒于我國外交培訓體系目前尚缺乏針對性、層次劃分不明確、內容上不夠務實的情況,外交人員法可學習美國的經驗,采取以下改善方法:

1.改變培訓理念

外交部可以嘗試改變培訓理念,以外交人員的工作需要為導向設置培訓課程。我國外交部可結合自身實際,學習借鑒美國的經驗,根據不同的派駐國家、崗位職責設置針對性強的課程,例如:為條法司的外交人員多提供國際法方面的培訓課程,為即將派往非洲的駐外人員介紹非洲的風土人情、禮儀習慣等等。

2.按培訓對象職級劃分層次

由于不同職級面對的問題、承擔的具體職責不同,按職級高低劃分培訓層次不失為一個好辦法,也能避免高級別的外交官員接受重復培訓的現象。例如:對初入職的外交人員而言,通過培訓掌握政策、站穩立場、了解外交禮儀、提高語言溝通能力顯得尤為重要,但對外交實踐經歷豐富的高級外交官而言,學會如何宏觀把握外交大局、應對突發的外交危機、展開外交工作調研或許更為迫切。

(三)完善晉選升機制

晉選升制度在激發外交人員工作積極性,保證外交隊伍的活力方面尤為重要,因此建議在外交人員法中對晉選升制度做如下改進:(1)在晉選升考核管理時,按相對科學的標準對外交人員進行分類,對專業人員和非專業人員區分考核,最后統籌管理時遵循一定標準實現科學的晉選升;(2)晉升考核時應兼顧綜合素質考核及專業技能考核,一方面考查外交官員應對危機、處理事務的綜合能力,另一方面考查外交官員理論學習、語言交流的專業能力;(3)開展針對高級外交人員,即二秘以上官員的晉選升考核,但考核的內容側重應與初入職的外交官員有所區分,加大對高級官員處理外交事務、分析外交問題的綜合能力的考查力度。

注釋:

于浩.駐外外交人員法:填補中國法律空白.中國人大.2009年7月10日.40.

United States of America, Foreign Service Act of 1980,27.

參考文獻:

[1]中華人民共和國人事部國際交流與合作司.外國公務員制度.北京:中國人事出版社.1995.

[2]中華人民共和國公務員法(注解與配套).北京:中國法制出版社.2011.

[3][美]博登·海默.法理學:法律哲學與法律方法.北京:中國政法人學出版社.1999.

[4]《當代中國》叢書編輯委員會.當代中國的人事管理.北京:當代中國出版社.1994.