以問題為載體,培養學生的思維發展

孫曉萍

摘 要:一節課要貼近生活實際,在學生的感受中自然生成,在教師有價值問題的引導下,啟發學生去思考,感受知識出現的必要性和合理性,參與知識的再創造,通過找準切入點,挖掘思維過程;依托真問題,培養思維層次;結合體驗點,深化知識理解;抓住訓練點,培養問題意識,從而發展學生的思維,這才是真正的數學課堂.

關鍵詞:問題;思維發展;方程

今天有幸聽到一位九年級老師《一元二次方程根與系數的關系》的一節,大致教學過程通過以下8個問題進行推進.

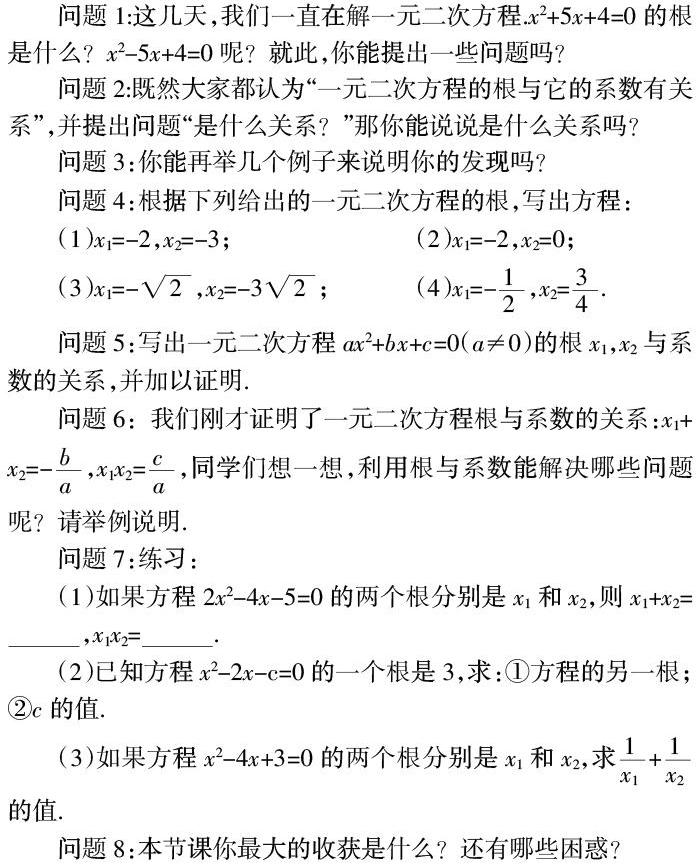

問題1:這幾天,我們一直在解一元二次方程.x2+5x+4=0的根是什么?x2-5x+4=0呢?就此,你能提出一些問題嗎?

問題2:既然大家都認為“一元二次方程的根與它的系數有關系”,并提出問題“是什么關系?”那你能說說是什么關系嗎?

問題3:你能再舉幾個例子來說明你的發現嗎?

問題4:根據下列給出的一元二次方程的根,寫出方程:

聽完之后,收獲很大,感觸頗多,我從以下四個方面談談自己一些淺顯的看法.

1.找準切入點,挖掘思維過程.在學生發現形如x2+px+q=0這種形式的一元二次方程中根與系數的關系時,教師不是急于肯定答案是否正確,而是進一步追問,為什么?你是怎么想到的?依據是什么?不放過任何一個切入點,把學生得出結論背后的思維過程充分挖掘出來,使學生的思維層次得以提高,從而培養學生的思維能力.

2.依托真問題,培養思維層次.問題的解決是數學課堂教學的核心,因此,問題的好壞直接決定教學的有效性.只有一個好的問題,才能引發學生的思考,含有豐富的思維含量,具有很強的思維張力;只有一個好的問題,才能更好地引領課堂,通過“解決問題—出現問題—解決問題—出現問題”這樣的結構,環環相扣,推進課堂的進行,促進學生數學的思維,提高課堂的效率.有了好問題的引領,學生才會有主動學習的機會,這是有效學習的前提. 有了好的問題引領,學生才需要充分調動相關的知識、經驗等儲備,或獨立探索,或與同伴合作,才能獲得問題的解決.有了好的問題引領,也使學生的數學學習從被動走向主動,從學會走向會學的關鍵因素.在這節課中,首先提出“x2+5x+4=0的根是什么?x2-5x+4=0呢?”這個問題,讓學生有一個具體問題為載體去進行思考,然后問“就此,你能提出一個什么問題?”看似一個無從下手的問題,其實借助這兩個方程的特殊情況,讓學生去感受一元二次方程的根與系數密切相關——改變系數,方程的根就改變.引導學生發現問題,從而提出問題.然后在學生說“有關系”的基礎上,進一步追問“什么關系?”從特殊到一般深入研究,而且又追問“你是怎么想到的?”等,這樣給學生充實思維的材料,激發學生思維的動力.這種具有較高思維價值的問題可以很好地為學生開展積極的思維活動鋪路架橋.

3.結合體驗點,深化知識理解.體驗是一種活動,也是一種過程,體驗能讓學生感受知識的真實.在教學中要以學生的體驗為載體,引導學生多層次、多角度參與課堂,在獲得知識經驗的同時建立一個開放式的課堂模式,給學生創造更多的機會和平臺,讓學生去操作、體驗,經歷知識的形成過程.本節課注重在特殊情形上,在具體問題的解決上下工夫,讓學生獲得足夠的體驗與感受,不過早地走向形式化、一般化.尤其對于初中生,對于那些理解能力不強的學生十分必要.道理很簡單,既有人們認識問題的一般規律,也有數學對象是抽象的材料,抽象的東西要以具體的事物作為載體,以便理解它.這樣做,學生易于接受,就會覺得數學并不是太難學.“發現一個結論,比證明它要重要百倍!”而發現又往往是從特殊情形開始的.因此,通過前四個問題,以及留下充足的時間作保證,讓學生真實去體驗、感受得到根與系數關系的過程.

4.抓住訓練點,培養問題意識.《義務教育數學課程標準》在“數學課程總體目標”中指出,讓學生能把“知識與技能、數學思考、解決問題、情感與態度”這四個方面的目標有機密切聯系起來.要做到這四個目標的有機融合,必須讓學生具備解決問題的能力,但要具備這種能力,就必須有很強的問題意識.本節課善于給學生創造機會,培養學生提出問題的能力.如問題1中,老師提出“你能提出一些問題嗎?”問題2中“那你能說說是什么關系嗎?”問題3中“你能再舉幾個例子來說明你的發現嗎?”等等.通過這些讓學生經歷一系列體驗,抓住各種機會,發展學生的思維,培養學生的能力。

總之,一節課要貼近生活實際,在學生的感受中自然生成,在教師有價值問題的引導下,啟發學生去思考,感受知識出現的必要性和合理性,參與知識的再創造,從而發展學生的思維,這才是真正的數學課堂.

參考文獻:

陶維林.數學教學是思維的教學[J].數學通報,2008(3).

編輯 魯翠紅