根據學生的想法推進教學

【摘要】本文結合蘇教版數學六年級上冊《解決問題的策略——假設》教學過程,論述教師站在學生的角度設計教學、推進教學的途徑,認為教師應以學生為本,注重新舊知識之間的聯系。

【關鍵詞】小學數學 以生為本 假設 方程

【中圖分類號】G 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2019)11A-0139-02

假設策略是解決問題時常用的策略,學習此策略不但有利于學生數學活動經驗的積累,同時對提高學生提出問題、解決問題的能力都有著重要的意義。運用假設策略解決問題是蘇教版數學六年級上冊第四單元的內容,是問題解決過程中常用的策略,對學生分析實際問題的數量關系,積累解決問題的經驗,感悟一些基本的數學思想方法,提高分析和解決問題的能力等,都有著重要的意義。

假設策略的學習是在畫圖、列表、列舉、轉化等策略的基礎上進行的,雖然學生在生活中或以前的學習中接觸過假設策略,如計算除數是兩位數的除法,把除數當作整十數試商等,但是他們缺乏有序、有效的思考,沒有形成策略意識。經歷運用假設策略解決實際問題的過程,從而“悟”出假設策略,形成策略意識恰恰是解決問題的關鍵。

一、教學前測

引導學生自然地悟出假設策略,體會假設策略的優勢是有些挑戰的。于是筆者在教學設計之前進行了教學前測:“小明把720毫升果汁倒入6個小杯和1大杯,正好都倒滿。已知大杯的容量是小杯的3倍,小杯和大杯的容量各是多少毫升?”多數學生選擇列方程解答,少數學生將6個小杯假設成2個大杯,或將1個大杯假設成3個小杯,還有個別學生無法解答。教師在設計教學時應站在學生的立場,提出以下幾個問題:為什么要選擇假設的策略解決問題?可不可以運用列方程的方法解決?兩種方法之間有什么聯系與區別?帶著這些問題,筆者設計教學時進行了一些思考。

二、案例描述

片段一:對比復習,為認識假設策略鋪墊

教師通過課件出示準備題:

(1)小明把720毫升的果汁倒入6個小杯中,正好都倒滿,每個小杯的容量是多少毫升?

(2)小明把720毫升的果汁倒入3個大杯中,正好都倒滿,每個大杯的容量是多少毫升?

教師在學生回答的基礎上總結:剛剛這兩題都是比較簡單的實際問題。

片段二:自主探究,體會假設策略的優勢

(教師出示例題:小明把720毫升的果汁倒入6個小杯和1個大杯,正好都倒滿,小杯容量是大杯容量的[13],小杯和大杯的容量各是多少毫升?)

師:誰來說說這里有哪些已知條件?你打算怎樣解決?

生1:我打算用方程解決,設小杯的容量為未知數x,那大杯的容量就是3x,列出的方程是6x+3x=720。

生2:也可以畫圖試一試。

……

師(過渡):是的,這里數量關系較為復雜,選擇你喜歡的方法試著解答,再和小組成員說一說。

(學生板書,小組匯報)

生1:我是列方程解決的,設小杯的容量為x,方程就是6x+3x=720,解出小杯的容量是80毫升,大杯的容量是240毫升。

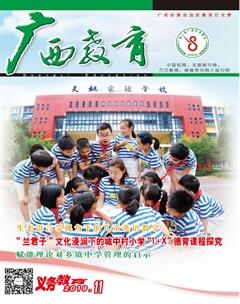

生2:我是畫圖來解決的(如圖1),將6個小杯換成2個大杯,那么720毫升果汁正好倒滿3個大杯,每個大杯的容量就是720÷3=240(毫升),每個小杯的容量就是240÷3=80(毫升)。

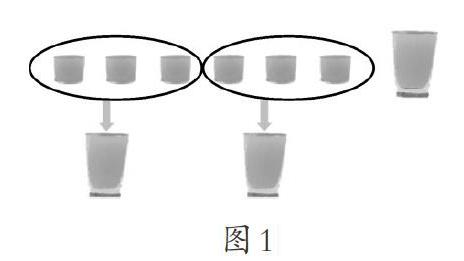

生3:我也是畫圖來解決的(如圖2),將1個大杯換成3個小杯,那么720毫升果汁正好倒滿9個小杯,每個小杯的容量就是720÷9=80(毫升),每個大杯的容量就是80×3=240(毫升)。

師(課件出示兩幅圖并提問):請同學們比較全部倒入大杯和全部倒入小杯這兩種方法,它們有什么相同點、有什么不同點?

師(總結):相同點有果汁總量不變,都是720毫升,都是將有兩個未知量的問題假設成只有一個未知量的問題;不同點是一種方法是將大杯假設成小杯,一種方法是將小杯假設成大杯。

(教師板書:兩個未知量假設成一個未知量

大→小

小→大)

師(引導學生檢驗):這樣列式解答的結果一定正確嗎?還需要怎么辦?我們既要看小杯的容量是不是大杯的[13],又要看6個小杯和1個大杯的容量和是不是等于720毫升。

師:剛剛同學們有的是列方程解決問題,有的是運用假設的策略列式解決問題,你喜歡哪種方法呢?為什么?

生1:我喜歡將2種杯子假設成1種杯子,這樣簡單,列方程比較麻煩。

生2:我喜歡方程,數量關系更直接。

……

師(總結):同學們都很有想法,看來列方程或者通過假設來解決這個問題各有各的優點。

片段三:感悟比較,發現假設策略的局限性

師(課件出示):小明把720毫升的果汁倒入6個小杯和1個大杯,正好都倒滿,小杯容量是大杯容量的[23],小杯和大杯的容量各是多少毫升?

生1:可以設大杯的容量為x,小杯容量就是[23]x,方程就是x+6×[23]x=720,解出小杯的容量是96毫升,大杯的容量是144毫升。

生2:我覺得這樣的小杯也可以假設成大杯,但是有點困難。

師:有同學知道嗎?

生3:小杯容量是大杯容量的[23],也就是1個大杯可以看作3份,一個小杯就可以看作其中的2份,6個小杯就有12份,12÷3=4(個),那么720毫升果汁正好倒滿5個大杯,每個大杯的容量就是720÷5=144(毫升),每個小杯的容量就是144×[23]=96(毫升)。

生4:也就是1個大杯被平均分成3份,其中的2份看作1個小杯的容量,一份看作小杯容量的一半,那么720毫升果汁正好倒滿7.5個小杯,每個小杯的容量就是720÷7.5=96(毫升),每個大杯的容量就是96×1.5=144(毫升)。

師:這時候對于列方程和假設策略,你有什么想說的?

生1:假設策略理解起來很復雜,方程很好理解,比較簡單,我喜歡列方程解題。

生2:當小杯容量是大杯容量的幾分之一時,假設策略更方便。方程沒有什么局限性,就是過程麻煩點。

三、案例反思

(一)關注新舊知識間的聯系

在導入環節,教師通過復習含有一種未知量的兩個簡單問題:(1)小明把720毫升的果汁倒入6個小杯中,正好都倒滿,每個小杯的容量是多少毫升?(2)小明把720毫升的果汁倒入3個大杯中,正好都倒滿,每個大杯的容量是多少毫升?溝通新舊知識之間的聯系,既為學習含兩種未知量的問題鋪墊,又激發學生的學習興趣,使其產生新的學習需求。

(二)關注學生視角

教材中解決這一問題時更建議根據題意假設把720毫升果汁全部倒入大杯或者全部倒入小杯,使原來含有兩個未知量的問題轉化為只含有一個未知量的問題,從而使較復雜的問題變得簡單。盡管教材也提出學生可以嘗試運用不同方法解決問題,但是方法之間的聯系常常被忽視。筆者在幾次學前調查中發現多數學生喜歡運用方程解決這類問題,所以學生常常有困惑:假設的優勢是什么?為什么老師沒有推薦用方程解題?筆者通過對比“小杯容量是大杯的[13]”和“小杯容量是大杯的[23]”兩個已知條件,引導學生感受到列方程解決問題適用范圍更廣,對數據沒有過多要求,而運用假設的策略解決問題過程簡單,但存在一定的局限性,對數據的要求較高,有時通過假設的策略轉化起來極具挑戰。這是我們站在學生的視角發現的學生的困惑。運用這種教學活動非常有意義,學生可以按照自己的想法去嘗試、去行動、去比較,所以他們在解決問題時會更加積極主動。

在自主探究過程中,我們發現:當一個未知量是另一個未知量的幾分之一時,數量關系直觀易于理解,學生會自覺想到一個未知量就是另一個未知量的幾倍,接著將兩個未知量假設成一個未知量。感受假設策略的簡潔、方便,經歷策略形成中“悟”的過程,而不是片面追求問題的解決。當一個未知量是另一個未知量的幾分之幾時,數量關系的理解極具挑戰,這時候列方程解答具有明顯的優勢,也是學生易于掌握的方法。教師根據學生的想法,引導學生按照他們自己的想法去探究,從而形成觀點與思想,這對于學生來說是最有價值的。

因為尊重學生的視角,才能讓學生體會到假設策略的優勢與局限性,因為站在學生的立場,才有可能看到學生思維的火花,因為把課堂還給學生,才使學生感受到方程的魅力。因此,教師應以學生為本,根據學生的想法推進教學,進而提升課堂教學效果。

作者簡介:高蘭(1990— ),女,江蘇淮安人,中小學二級教師,大學本科學歷,研究方向:小學教育。

(責編 劉小瑗)