基于思維可視化的小學數學教學探討

【摘要】本文闡述思維可視化的內涵及小學生數學思維特點,論述基于思維可視化的小學數學教學途徑,認為教師可以引導學生將思維“想出來”“畫出來”“做出來”。

【關鍵詞】思維可視化 小學數學 教學方法

【中圖分類號】G 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2019)11A-0148-02

思維是信息加工的過程,這一過程是隱蔽的、不可見的,但是它又可以用可見的圖像表現出來,以便于其他人更好地理解以及自己更深入地思考。在小學數學教學中,教師將數學思維可視化,調動學生將自己的數學思考可視化,有助于學生更好地理解學習內容,更好地掌握數學知識,以及更深入地練習和思考。如今,數學學科的教學目標不僅要讓學生掌握更多的數學知識,還要讓學生在掌握數學基礎知識和理解數學思想的基礎上培養學生的數學學科素養。在小學數學教學中培養學生的核心素養離不開對數學思維的滲透與理解,而思維可視化可以深化學生的思維,促進學生數學學科素養的養成。

一、思維可視化闡釋

思維可視化(Thinking visualization)是指運用一系列圖示把本來不可視的思維(思考方法和思考路徑)呈現出來,使其清晰可見的過程。對學生而言,被可視化的“思維”更有利于理解和記憶,因此可以有效提高信息加工及信息傳遞的效能[1]。思維可視化是將思考的路徑、策略以及思維的結構運用圖示及圖示組合進行可視化表達,其中最重要的是思維背后的思考規律、思想方法、考慮路徑,思維可視化的過程注重對思考方法和思考路徑進行結構化、系統化的梳理。

將思維可視化需要載體,這些載體主要包括思維導圖、流程圖、概念圖、表格、動畫等,這些圖示加上一定的文字內容就可以表達完整的思維過程和思考內容,有利于學生理解數學知識,也有利于傳播與解釋。信息加工學習理論認為,學習是頭腦對信息加工的過程,學生從環境中獲取信息,將頭腦中的信息進行分階段的整合,最終內化、掌握。思維可視化就是將學生對信息加工的思考過程用圖像等呈現出來,厘清思維脈絡,促進學生進行更深入、更精細的加工。思維可視化可以將所學的知識,包括舊知與新知,有條理、有脈絡地聯系起來,引導學生從多個方面展開聯想。

二、小學生數學思維的特點

小學生從低年級到高年級,對數學的理解是逐步過渡和發展的,他們的思維從具體形象思維逐漸向抽象思維發展,但無論是形象思維還是抽象思維都是內隱的,如果能將其可視化,是符合小學生的身心發展規律的。小學階段是培養學生思維能力的初始階段,也是基礎階段,為了有效培養小學生的數學思維能力,要求教師在教學過程中,以邏輯角度為基礎,選擇科學的教學方式進行教學[2]。小學生的思維特點與建構主義學習理論不謀而合,建構主義學習理論認為“學生不是空著腦袋走進教室的”,這意味著學生在學習新知之前頭腦里儲存著一定的舊知,這些知識幫助學生建構新的知識結構,從而在學習過程中習得新知。由此可見,思維可視化可以幫助學生更清晰地構建新知與舊知的聯系,讓思維結構更加清晰、完整。

因此,從學習的內部思維結構出發,思維可視化不僅僅是一種有效的學習方式,它還是一種思考方式,與內部深層的認知結構聯系在一起,從內到外,再從外到內,引導學生進行深度學習。

三、思維可視化融入小學數學教學的策略

(一)想出來——自主理解數學概念

思維可視化的主旨是將思維表達出來,本文筆者將“可視化”理解為可以看到也可以想到,將思維與各感覺器官聯通起來,讓思維活起來。因此,“想”也是思維的重要表現通道,是思維表達、思維理解的重要方式。想,即在頭腦中想思維過程,在頭腦中想象思維的圖示,通過想聯結各個知識點,通過想勾連各個感覺通道,通過想構建知識結構。“想象”能夠有效推動歸納、推理、判斷等思維活動向縱深發展,這是動態想象的結果[3]。在想的過程中,學生頭腦中會形成自己的認知地圖,將各個知識點連接起來,形成頭腦中的思維導圖,這也是一種內隱的可視化,教師可以將其畫出來或說出來,最后的表達形式并非是最重要的,在頭腦中建構的過程才是最重要的。

例如,三年級下冊《面積》一課與學生之前學習的圖形、邊長、周長等知識點是緊密相連的,單獨教授“面積”的概念學生理解起來會有一定的困難,教師可以將有關圖形的概念串聯起來,讓學生在頭腦中逐漸構建概念圖,并用各種想象的圖示將各個概念有邏輯地勾連起來,如由圖形想到圖形的邊、角,想到圖形的形狀(三角形、四邊形),想到圖形的周長、面積,各個點又可以生發,引發更多的概念聯系,最終在頭腦中形成概念網絡。

(二)畫出來——思維過程清晰可見

承載思維過程的載體——圖,可以清晰地呈現學生頭腦內部的思維過程,如思維導圖、模型圖、流程圖等,通過一些圖示符號闡釋思維過程,是教師教學的有利工具。因此,在數學教學中,教師可以將教學思維畫下來,并引導學生將自己的思考過程畫下來,尤其是思維導圖的繪制,教師通過思維導圖的數學、文字和圖示,能夠簡單有效地進行小學數學概念教學,提高學生學習數學的興趣,引導學生厘清小學數學所學知識的架構,讓小學數學課堂變得有趣、高效,進而提高小學數學教學的質量[4]。

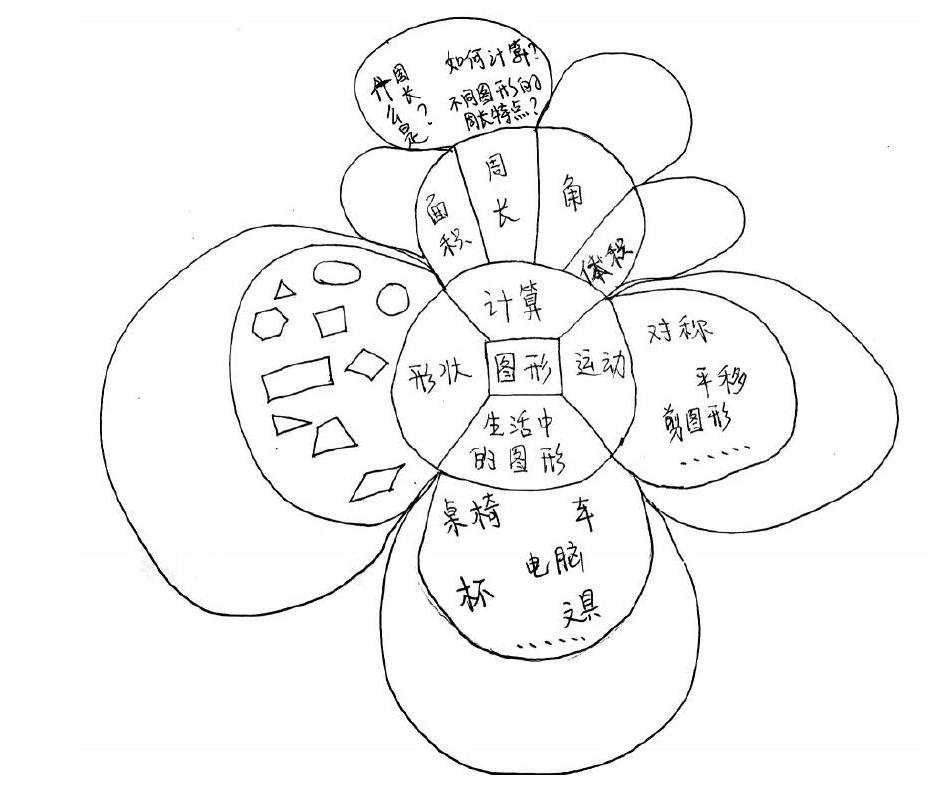

例如,在教學小學數學三年級下冊《周長》這一節時,由于學生已經學習了圖形的有關知識,在這節課教學中教師可以通過“畫思維”的方式先帶領學生回顧學過的圖形知識,進而一步步引出“周長”,包括周長的概念、計算公式、不同圖形的周長的特點等。筆者在教學中繪制了如下的思維導圖。

從圖中可以看出,教師帶領學生從“花心”中的“圖形”開始探索,學生逐漸回憶學過的有關圖形的“形狀”“運動”“生活中的圖形”“圖形的計算”等知識,再一一擴展,在“計算”的“花瓣”中,有面積、角、體積、周長的計算,進而引出“周長”,“周長”與其他知識點相關聯,又逐漸被抽離出來,讓學生有更清晰的認識。這樣,學生不會直接接觸“周長”的概念,而是從頭腦中的已有認知出發,一步步剝洋蔥似地認識“周長”,了解“周長”與其他圖形知識的關系,建立圖形知識體系,既復習了舊知又引出了新知,既重新學習了零散的知識點又整合了有關圖形的知識。

(三)做出來——數學理解更深入

做出來是指將思維用具體的形象展示出來,可以是某一種模型,也可以是具體的實物。做是思維的另一種表達方式,在做的過程中學生需要調動頭腦中的知識儲備,分階段、分步驟地將思維一步步地展現出來。雖然中間可能會有錯誤或不連貫的情況,但是這也是重新組織思考過程的機會。因此,做出來,將思維用做的形式表達出來,是另一種思維可視化。有序組織學生開展“動手做”的探究活動,不僅能促進學生掌握基本知識、形成基本技能,還能幫助學生積累基本活動經驗,掌握基本數學思想方法,培養關鍵能力[5]。做不僅是一種動手能力的體現,也是思維活動方式的體現,在做的過程中,學生體驗到的不僅僅是外在的動作,更多的是內隱的快樂。

例如,在教學二年級上冊“角的初步認識”這一節內容時,教師可以帶領學生在生活中找一找“角”,用棍棒、紙張等做一個角。教師提前讓學生準備繩子、剪刀、皮筋、圖畫紙、小木棒等材料,學生也可以就地取材,自己制作一個“角”,這個角可以是固定的也可以是活動的。學生發揮自己的創意,做出了各種各樣的“角”,有的學生用皮筋綁在兩根小木棒的一端,做成了可以自由轉動的“角”,有的學生將四個角連在一起拼成了可以變換角度的四邊形,有的學生將角、邊、周長等概念聯系起來,做出了面積相等的相似三角形,有的學生將不同的角拼接在一起形成了獨特的圖形來裝飾墻面。

總之,在小學數學教學中教師可以引導學生將思維可視化,用想得到、看得到的思維進一步引發學生的思考,將學生的數學思維引向更深處。

【參考文獻】

[1]劉濯源.基于思維可視化的優質課程資源開發策略[J].基礎教育參考,2016(23)

[2]王富貴.培養小學生數學思維能力的方法探究[C].教育理論研究(第七輯),2019

[3]季琴.以想象促思維發展[J].廣西教育,2014(21)

[4]葉小璐.思維導圖讓小學數學概念教學更有趣[J].數學學習與研究,2019(12)

[5]蔣欣.在“做”數學中培育核心素養——“動手做”教學中發展學生關鍵能力策略的初探[J].數學教學通訊,2019(19)

作者簡介:黃杏賢(1974— ),女,廣西岑溪人,中小學一級教師,研究方向:小學數學教學。

(責編 劉小瑗)