我國新聞出版領域有關意識形態(tài)研究的主題結構及演化趨勢

黃先蓉 張窈

[摘 要] 以共詞分析理論為基礎,結合社會網絡分析方法,對新聞出版領域15種CSSCI期刊中有關“意識形態(tài)”主題研究的文獻進行分析,揭示我國新聞出版領域意識形態(tài)研究的主題分布、關聯(lián)結構及演化脈絡。研究發(fā)現(xiàn),從1982年至今,我國該領域的意識形態(tài)研究主題雖然分布廣泛,但其聚焦的內容又呈現(xiàn)明顯的傾向性,形成了區(qū)別分明的六個主題社區(qū),以社區(qū)為單位的每個研究方向在核心和成熟度方面差異顯著;在研究主題的演化上雖存在明顯的融合與分化現(xiàn)象,但總體上并不穩(wěn)定,存在較多斷續(xù)或孤立的探索性主題。

[關鍵詞] 意識形態(tài) 新聞傳播 主題關聯(lián) 演化態(tài)勢

[中圖分類號] G230[文獻標識碼] A[文章編號] 1009-5853 (2019) 06-0019-07

[Abstract] Based on the aid of co-occurence theory and combined with the analysis method of social network, this paper analyzes the journal articles on ideological research in the field of journalism and communication.The research results show that although the ideological research topics in this field have been widely distributed in China since 1982, the focus of the content has shown a clear tendency, forming six distinct theme communities. Each research direction based on the community has significant differences in core and maturity. In addition, although there are obvious integration and differentiation phenomena in the evolution of research topics, it is not stable in general with many intermittent or isolated topics worthy of exploration.

[Key words] Ideology Journalism and communication Correlation of topics Evolution trends

1 引 言

正如馬克思所言“如果從觀念上來考察,那么一定意識形式的解體足以使整個時代覆滅”。隨著經濟全球化、信息網絡化的日漸深入,“意識形態(tài)”(ideology)一詞在現(xiàn)代社會中運作的范圍被擴大[1],有關意識形態(tài)問題研究的學科角度也隨著其重要性的提升從哲學領域擴展到其他學科,呈現(xiàn)出融合研究的特征。在中國特色社會主義新時代背景下,我國意識形態(tài)在現(xiàn)實中受到新的挑戰(zhàn)。技術的發(fā)展使得權力從“資本密集”向“信息密集”轉移,以網絡空間為主戰(zhàn)場,以軟實力競爭為重要內容。一方面,掌握一種信息傳播方式和流向就意味著擁有了傳播某種思想文化的權利和影響力[2],國家意識形態(tài)在國際傳播中面臨多級化、復雜化的侵蝕;另一方面,融媒體、自媒體的蓬勃發(fā)展沖擊著傳統(tǒng)媒體生態(tài)環(huán)境所構建的傳播規(guī)則、流程與內容,主流意識形態(tài)的傳播受到沖擊。當然,科學技術并不給人提供生存的哲學依據(jù),意識形態(tài)及其承載物所內涵的觀念、邏輯及思想體系形塑著一定的社會交往方式與社會制度。從維護國家利益與國家安全的角度出發(fā),掌握意識形態(tài)的理論研究進展是在實踐中提出構建主流意識形態(tài)、維護意識形態(tài)安全策略的基礎。

波斯曼在麥克盧漢“媒介即信息”觀點的基礎上,提出媒介的“意識形態(tài)偏向”,即每一種工具里都嵌入了意識形態(tài)偏向,也就是它用一種方式而不是用另一種方式構建世界的傾向[3]。雖然意識形態(tài)最初來源于哲學上的概念,但考慮到新聞出版與意識形態(tài)在政治與文化上的天然相關性及文獻數(shù)量,本文將意識形態(tài)研究的學科領域限定為新聞學與傳播學,通過相關主題文章關鍵詞提取與關聯(lián)網絡的構建,在研究方向及其演化態(tài)勢等方面進行定量分析與可視化展示,從而揭示新聞出版領域關于意識形態(tài)研究的主題結構、演化脈絡及發(fā)展態(tài)勢,以期為本領域學者的進一步研究提供參考。

2 數(shù)據(jù)采集與分析方法

近年來,共詞分析在多個領域得到應用。作為內容分析法的一種,其在揭示研究主題分布、關聯(lián)結構、演化規(guī)律等方面表現(xiàn)出明顯優(yōu)勢,已經成為描述學科或領域發(fā)展研究現(xiàn)狀和態(tài)勢的重要定量分析方法[4][5]。因此,本文參照胡吉明等[6]基于共詞分析的主題演化分析研究思路,對我國新聞出版領域有關意識形態(tài)研究的關鍵詞進行共現(xiàn)關系分析,進而實現(xiàn)研究主題結構特征與時序上演化規(guī)律的揭示。

2.1 文獻數(shù)據(jù)采集與處理

本文將意識形態(tài)的研究范圍限定在新聞傳播領域,根據(jù)南京大學中國社會科學研究評價中心最新發(fā)布的《中文社會科學引文索引(CSSCI)來源期刊目錄(2019—2020年度)》,選取新聞學與傳播學分支下的15種核心期刊的刊文為研究對象,以“意識形態(tài)”為主題,運用相關檢索表達式在CNKI期刊數(shù)據(jù)庫進行專業(yè)檢索,檢索截止時間為2019年10月1日,共檢索到721條記錄。依據(jù)意識形態(tài)在文章內容所占比例,人工剔除相關性不大、重復記錄及通知、新聞、報告等非學術性論文后,共得到有效文獻541篇,分布情況如圖1所示。其中,最早一篇文獻是刊載于《國際新聞界》1982年第4期的《娛樂:鞏固現(xiàn)狀的支柱》,主要內容是對美國學者赫伯特·席勒《思想控制者》一書第四章內容的摘譯。最后以Endnote格式導出所選定的文獻題錄數(shù)據(jù),作為后續(xù)詞頻分析和共詞分析的基礎樣本。

在數(shù)據(jù)處理過程中,由于大量非規(guī)范詞和低頻詞的存在,本文根據(jù)具體文章內容對同義詞、近義詞和縮略詞等進行了合并,如將“中華人民共和國”簡稱為“中國”,將“對外傳播”與“國際傳播”統(tǒng)一為“國際傳播”,將“話語分析” “新聞話語”“媒介話語”等歸類于“話語”。同時刪除了主題詞(意識形態(tài)、主流意識形態(tài)、意識形態(tài)領域等)和意義過于寬泛的詞(定義、解構、闡述、規(guī)則等)。結合實際研究情況和頻次占比情況,將本研究的頻次閾值設定為4,得到103個領域核心關鍵詞作為后續(xù)分析使用。

2.2 主題分析方法與過程

本文在提取新聞出版領域與意識形態(tài)研究相關的文獻關鍵詞及其共現(xiàn)關系的基礎上,構建關鍵詞之間的共現(xiàn)網絡,其中網絡節(jié)點代表關鍵詞,網絡連邊代表共現(xiàn)關系,關鍵詞頻次與節(jié)點大小、共現(xiàn)次數(shù)與邊的粗細成正比。上述103個關鍵詞所形成的共詞網絡代表了本領域意識形態(tài)研究的主流,在此基礎上對其主題方向、結構特征、演化趨勢及發(fā)展態(tài)勢進行分析。

具體來說,首先將SATI [7]處理得到的高頻關鍵詞矩陣導入Ucinet中,生成包含主題詞及其頻次、詞間共現(xiàn)關系及其頻次的共詞網絡文件(.net格式)。其次,將共現(xiàn)網絡導入Pajek [8]社會網絡分析工具,進行平均度、中心度、密度、聚類系數(shù)等相關網絡指標的計算,并在該工具中,基于Louvain算法[9]對共詞網絡進行社區(qū)劃分,從而識別該領域研究的主題方向。在對每個社區(qū)平均度數(shù)中心度和密度計算的基礎上,繪制二維戰(zhàn)略坐標圖,根據(jù)各社區(qū)在不同象限中的位置,揭示其發(fā)展態(tài)勢[10]。

最后,為了分析新聞出版領域意識形態(tài)研究主題的歷時演化特征,本文以近10年的文獻數(shù)據(jù)為基礎,以兩年為一個階段,將2010—2019年度文獻劃分為5個階段,采用Cortext平臺[11]根據(jù)前后年份主題社區(qū)的重疊關系實現(xiàn)主題隨時間演化的可視化展示,分析主題延續(xù)、融合、分化等發(fā)展特征,從而把握我國意識形態(tài)研究主題的年代變化趨勢。

3 我國新聞出版領域意識形態(tài)研究的主題結構與演化態(tài)勢

3.1 主題結構分析

網絡特征分析。本文利用社交網絡分析軟件Pajek提取新聞學與傳播學中的意識形態(tài)研究的主題網絡由104個節(jié)點及491條關聯(lián)邊(節(jié)點間連線)構成,基本網絡指標如表1所示。共詞網絡的平均度為9.442, 即每個關鍵詞平均與9.442個其他詞匯直接關聯(lián),整體上詞匯相關聯(lián)的范圍較小。整體網絡的度數(shù)中心度和接近中心度都較高,而中介中心度較低,說明我國意識形態(tài)研究主題的向心性較好,能夠形成一些以少數(shù)主題為核心的研究方向,并且多通過直接關聯(lián)而聚集成以某些核心詞為中心的類團,不需要中介或橋梁。聚類系數(shù)和密度均比較低,說明我國新聞學與傳播學領域關于意識形態(tài)研究形成了一些有所區(qū)別的主題社區(qū),但關鍵詞之間的關聯(lián)并不緊密,涉及的主題在詞匯及詞匯關聯(lián)上有所變化,總體發(fā)展還不夠成熟。

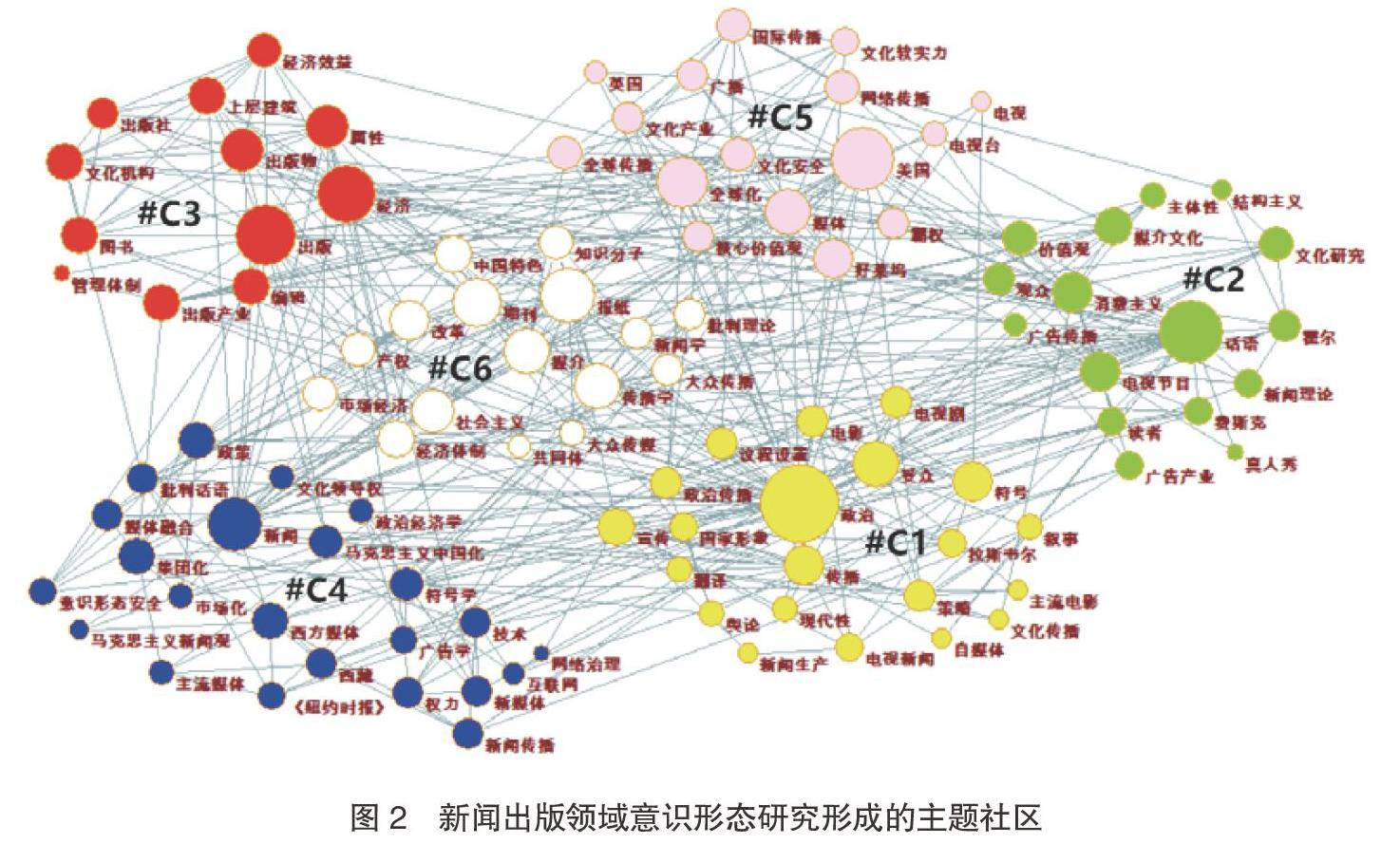

主題社區(qū)分析。根據(jù)關鍵詞之間的關聯(lián)關系和強度,我國新聞出版領域意識形態(tài)研究主要包括六個主題社區(qū),模塊度為0.578,劃分效果較好[12],它們在規(guī)模和主題方向上有所聯(lián)系但又呈現(xiàn)出一定區(qū)別。C1-政治與媒體實踐社區(qū),涉及受眾、宣傳、敘事、電視劇、符號、輿論、國家形象、電影等。C2-話語及理論研究社區(qū),涉及消費主義、霍爾、費斯克、結構主義、新聞理論等。C3-出版社區(qū),涉及屬性、出版物、出版社、出版產業(yè)、編輯、管理體制等。C4-新聞與互聯(lián)網技術社區(qū),涉及批判話語、新媒體、符號學、《紐約時報》、媒體融合、網絡治理等。C5-文化與國際傳播社區(qū),涉及美國、全球化、英國、霸權、文化軟實力、文化安全等。C6-媒介研究與中國特色社區(qū),涉及報紙、期刊、改革、社會主義、市場經濟、產權等。如表2所示,每個社區(qū)內關鍵詞按照頻次依次排序。C4和C1規(guī)模較大,說明新聞與互聯(lián)網技術、政治與媒體實踐研究是當前新聞傳播領域涉及意識形態(tài)研究的兩大主題方向,C2、C5和C6規(guī)模次之,而C3規(guī)模最小,涉及的主題較少。

從社區(qū)內部關聯(lián)特征來看,如表3所示,C3-出版、C5-文化與國際傳播、C6-媒介研究與中國特色平均度和密度較高,是核心主題方向,相對發(fā)展更加成熟。特別是C3-出版主題社區(qū)發(fā)展最為成熟,所形成的研究結構最具體系化,其他主題社區(qū)中雖涉及到“出版”問題,但尚未形成有效的相互作用機制。C1-政治與媒體實踐、C2-話語及理論研究、C4-新聞與互聯(lián)網技術的平均度和密度較低,已經不是該領域的主流研究方向,尤其是C4-新聞與互聯(lián)網技術雖然網絡規(guī)模較大,但在該領域的研究中影響已經趨于邊緣化。

3.2 主題演化與發(fā)展態(tài)勢

在社區(qū)劃分與指標計算的基礎上,本文將數(shù)據(jù)樣本以年為單位進行切片,實現(xiàn)主題社區(qū)時間演化的可視化展示,同時依據(jù)戰(zhàn)略圖分析研究方向間的相對發(fā)展態(tài)勢。

主題演化分析。總體上,從2010—2019年,新聞學與傳播學領域的意識形態(tài)研究有延續(xù)演化的主題脈絡,也有較多的孤立主題,斷層特征明顯。較多新興主題的出現(xiàn),表明意識形態(tài)研究始終處于探索之中,且主題范圍變化較大,發(fā)展不穩(wěn)定。在延續(xù)的主題脈絡中則呈現(xiàn)明顯的融合分化現(xiàn)象,如圖3所示。

首先,孤立主題較多,在整個時間延續(xù)上表現(xiàn)出多樣、分散、獨立的特征。在2010—2012年的孤立主題中,“報紙&議程設置”主題社區(qū)規(guī)模較大,作為傳統(tǒng)媒介中的第一媒體,其政治文化功能在傳播學角度被予以審視。以《泰晤士報》《紐約時報》《華盛頓郵報》等為代表的西方報紙,是我國學者新聞話語分析與意識形態(tài)組織結構研究的主要對象,其對媒介政治文化傳播效應有著重要的影響[13]。“宜黃地方政府&宜黃拆遷”這一孤立主題社區(qū)的出現(xiàn)是現(xiàn)實事件影響的直接后果,由熱度而來的主題研究并沒有得到持續(xù)關注,帶有明顯的時效性。這一時段,符號學分析成為網絡公共事件研究的新路徑[14]。意識形態(tài)是符號的深層元語言,也是在對話基礎上實現(xiàn)社會認同的關鍵所在,公共事件的解決有賴于意識形態(tài)層面共識的達成。2018—2019年的主題社區(qū)最為分散與多元,但時逢改革開放四十周年且恰逢新中國成立七十周年,歷史回顧與主旋律成為研究的主要指向,習近平新聞宣傳輿論觀是當前我國新聞宣傳和輿論工作的理論指南和基本遵循[15]。

其次,斷續(xù)演化脈絡有明顯的時間特征并呈現(xiàn)出不同內容傾向。如關于網絡技術對意識形態(tài)影響的研究在三個時間段中均有著不同的發(fā)展方向。2012—2015年的演化時段中,主題聚焦于技術對傳播方式的改變與傳播關系的重塑,傳統(tǒng)媒體與新媒體代表不同的利益相關者在市場競爭中表現(xiàn)出對立與博弈;而在2014—2019年的演化時段中,傳播技術對傳播權力和意識形態(tài)生產的影響研究在政策影響下轉為媒體融合發(fā)展研究。2014年,《關于推動傳統(tǒng)媒體和新興媒體融合發(fā)展的指導意見》出臺,打造具有影響力的新型主流媒體成為互聯(lián)網背景下做好意識形態(tài)工作的戰(zhàn)略要求,媒體融合的核心就是探索如何在新傳播環(huán)境中強化意識形態(tài)宣傳[16]。從市場機制與出版體制改革到傳媒產業(yè)組織變革,再具體到企業(yè)投融資意識形態(tài)風險的探討,均體現(xiàn)了媒體融合中意識形態(tài)研究的歷史性與延續(xù)性。此外,在2016—2019年的演化時段中出現(xiàn)了技術主題的分流,立足于網絡內容治理和主流話語權的掌握。隨著中央網絡安全和信息化領導小組的成立,政府開始從國家安全的層面來重新設計互聯(lián)網政策[17],對網絡話語體系的特征與規(guī)律的分析把握是加強黨對意識形態(tài)工作領導的基礎。

最后,延續(xù)脈絡存在明顯的研究分化與融合現(xiàn)象。2012—2013年出現(xiàn)的“主體性&發(fā)展傳播學”和“價值觀&海外媒介產品”兩個主題社區(qū)在2014—2015年融合為“價值觀&消費主義”,到2016—2017年則又分化為“受眾&主體性”和“出版物&價值觀”。不難發(fā)現(xiàn),價值觀得到了這一時期研究者的重點關注,其影響因素發(fā)生了某種“范式變遷”,即從黨和國家逐漸向全球化媒介遷移[18],而社會化媒體的崛起與傳媒消費主義的發(fā)展使傳統(tǒng)價值觀面臨被解構的風險,給主流意識形態(tài)的安全帶來挑戰(zhàn)。與此同時,全球化背景下的媒介功能研究也表現(xiàn)出明顯的持續(xù)性,2010年到2015年的主題社區(qū)在“全球化&信息傳播”“功能&媒介外交”和“今日俄羅斯&媒介競爭”中得到了繼承與發(fā)展。

發(fā)展態(tài)勢分析。戰(zhàn)略圖(圖4)顯示,我國新聞出版領域意識形態(tài)研究主題社區(qū)明顯分布在第1和第3象限,發(fā)展態(tài)勢對比鮮明。C3-出版和C6-媒介研究與中國特色兩大主題社區(qū)處于第一象限,是當前研究的核心主題且發(fā)展態(tài)勢較好,受到研究者的廣泛關注,是該領域的核心和熱點。其中,C3-出版的社區(qū)規(guī)模雖然較小,但密度和中心度最高,說明其內部結構聯(lián)系緊密、自成體系,研究的成熟度較高。C5-文化與國際傳播主題社區(qū)雖屬于第一象限但靠近坐標軸原點,核心程度和發(fā)展成熟度較C3和C6還有一定差距。考慮到國家層面文化強國戰(zhàn)略的提出與全球化、網絡化的發(fā)展深入,我們可以理解為這一主題有進一步拓展的空間和向核心主題演化的趨勢。C1-政治與媒體實踐、C2-話語及理論研究、C4-新聞與互聯(lián)網技術主題社區(qū)位于第三象限,即處于當前意識形態(tài)研究相對邊緣的位置,研究體系也不夠成熟。媒體實踐和意識形態(tài)話語分析不同于理論研究,而是與同時期出現(xiàn)的具體事件或媒介產品相連,如電視節(jié)目、電影、廣告、圖像等,因而在網絡中具有強烈的偶然性與時效性,即便是對同一本質的描述也會有不同的關鍵詞,這也導致了整個研究體系聚焦度不夠。而關于新聞與互聯(lián)網技術的研究則受到法律政策環(huán)境影響,2014年起一系列推動媒體融合的政策相繼出臺,2016年11月《中華人民共和國網絡安全法》頒布,因而核心內容的研究出現(xiàn)轉向,主題分散度所有增加。隨著5G通信技術應用普及,技術作為意識形態(tài)外化的重要支撐可能會與其他研究體系成熟的核心主題靠近或融合,持續(xù)研究的潛力較大。

4 結 論

從本質上來說,意識形態(tài)并不是作為一個獨立且指向單一的概念或專業(yè)理論進入到新聞出版領域的研究范疇,更多地則是以內化屬性或者具象化表現(xiàn)形式與其他理論、概念、載體、事件等相伴。就概念本身而言,其不僅局限于政治層面,在本學科領域的研究中還被闡釋為消費意識形態(tài)、專業(yè)意識形態(tài)、批評意識形態(tài)、性別意識形態(tài)、草根意識形態(tài)等,出現(xiàn)了以媒介載體為劃分依據(jù)的網絡意識形態(tài)、電影意識形態(tài)、廣告意識形態(tài)、影像意識形態(tài)等名詞。本文在共現(xiàn)網絡的構建中選取了詞頻為4及其以上的關鍵詞作為后續(xù)分析的核心,但詞頻為3及其以下的關鍵詞有1336個,其中只出現(xiàn)1次的關鍵詞比例高達86.90%,加之大量孤立主題社區(qū)的存在,從側面反映了本領域對意識形態(tài)研究并未形成統(tǒng)一的規(guī)范,在術語表達和名詞的專業(yè)性、一致性上有所欠缺。

從研究主題的結構特征來看,形成了有所區(qū)別的研究方向但彼此之間聯(lián)系的緊密度較低。政治與媒體實踐、新聞與互聯(lián)網技術兩大主題社區(qū)的總頻次最高,表明其在本領域涉及意識形態(tài)研究中的覆蓋范圍最廣。一方面,隨著“中國夢”對“人類命運共同體”的提煉與闡釋和“一帶一路”倡議的提出與開展,一種意識形態(tài)的共振機制在傳播主體、媒介要素、內容形態(tài)中流動;另一方面,哈貝馬斯“科學技術成為意識形態(tài)是一種發(fā)展趨勢”的觀點在理論研究中得到了延續(xù),即互聯(lián)網具有意識形態(tài)屬性,由此出發(fā)的研究日趨多樣,雖然由目前的戰(zhàn)略態(tài)勢圖可知其仍處于研究的邊緣位置且研究體系欠成熟,但以技術為聯(lián)通,在未來有與主流研究相結合的可能;媒介研究與中國特色主題的邊數(shù)最大且中心度較高,說明其內部網絡結構緊密,與其他主題社區(qū)的研究也保持著較為密切的聯(lián)系,傳播媒介研究由最初的西方理論介紹到立足于馬克思主義中國化、中國特色社會主義的本土研究,逐漸形成了我國意識形態(tài)研究的學科記憶;出版主題的領域研究性較強,與當前其他主流研究方向相隔離,形成了自己的研究特色與體系,且不受其他主題影響。此外,以傳播符號和新聞話語為代表的研究成為新聞出版領域意識形態(tài)研究的重要內容。

從研究主題的發(fā)展趨勢來看,既有延續(xù)脈絡中的融合與分化,又在整體上呈現(xiàn)出明顯的內部轉向。以價值觀和媒體融合為核心研究有良好的延續(xù)性,在不同演化階段有其側重的表現(xiàn)形式,某種程度上也遵循意識形態(tài)在時間上的傳遞規(guī)律,即從有具體承載形態(tài)的媒介產品傳遞(商品交換),到對資本話語與內容話語的博弈研究。這些研究主題之間存在交叉,形成了較為穩(wěn)定的研究共同體,為后續(xù)的研究發(fā)展指明了方向。受國內外政治經濟環(huán)境的影響,早期的意識形態(tài)研究帶有明顯的時代烙印且主題的變動性較小,相對集中,如對和平演變、市場經濟體制、出版業(yè)屬性、傳媒入世等的探討,在理論研究上也更側重于對西方學派的介紹和研究脈絡的梳理。2010年以后,新興主題較多地涌現(xiàn),既與技術的推動有關又受國家政策的指引,文化或文化產業(yè)作為一個更大的主題在意識形態(tài)研究中占據(jù)越來越重要的位置,研究方向也從由外向內引進逐漸過渡到如何走出去,其下位類研究也有細化的表現(xiàn),如出版領域不再只關注屬性與社會效益,主題出版、教材出版和翻譯作品等也吸引著更多的研究筆力。需要注意的是,相比于延續(xù)的研究主題,孤立主題仍然占據(jù)較大比例,主題間的關聯(lián)性有待加強。

本文的研究發(fā)現(xiàn)直觀和形象地揭示了我國新聞出版領域意識形態(tài)研究的總體結構、主題方向和發(fā)展態(tài)勢,是對前期成果和已有定性分析的豐富和深化。但意識形態(tài)研究涉及內容廣泛,包括政府、文化、技術與社會等多個層面,本文從研究論文中關鍵詞及其關聯(lián)關系的角度,進行定量統(tǒng)計與社會網絡分析,研究存在一定不足和缺陷。首先,在文獻樣本的選取上應該所有擴充和細化,以便更加全面地展示現(xiàn)有研究的樣貌與發(fā)展態(tài)勢。本文僅將其限定為新聞學與傳播學下的核心期刊,并未將高校學報和綜合社科等納入,而文獻類型也僅為期刊,一些研究報告、應用案例、政府規(guī)劃也沒有被納入考量的范圍;其次,論文僅以關鍵詞及其共現(xiàn)關系為分析依據(jù),未來可進一步擴展到作者、機構等層面的合作關系和特征結構分析,從而形成對研究更全面的認識和揭示。

注 釋

[1][英]約翰·B.湯普森著;高铦等譯.意識形態(tài)與現(xiàn)代文化[M].南京:譯林出版社,2012:18

[2]鄭元景.當代我國網絡意識形態(tài)話語權的變遷與重構[J].社會科學輯刊,2015(6): 52-56

[3][美]尼爾·波斯曼著;何道寬譯.技術壟斷:文化向技術投降[M].北京:中信出版社,2019:14

[4]Hu J M, Zhang Y. Research patterns and trends of Recommendation System in China using co-word analysis[J]. Information Processing and Management, 2015, 51(4): 329-339

[5]Huang, C., Su, J., Xie, X., Ye, X., Li, Z., & Porter, A., et al. (2015). A bibliometric study of chinas science and technology policies: 1949—2010[J]. Scientometrics, 102(2), 1521-1539

[6]胡吉明,常大偉,孫晶瓊. 我國檔案信息資源研究的主題挖掘與演化分析[J].檔案學研究,2019(2):61-70

[7]劉啟元,葉鷹.文獻題錄信息挖掘技術方法及其軟件SATI的實現(xiàn):以中外圖書情報學為例[J]. 信息資源管理學報,2012(1):50-58

[8]Doreian P, Lloyd P, Mrvar A. Partitioning large signed two-mode networks: Problems and prospects[J]. Social Networks, 2013,35(2),178-203

[9]Blondel, V. D., Guillaume, J. L., Lambiotte, R., & Lefebvre, E. (2008). Fast unfolding of communities in large networks[J]. Journal of Statistical Mechanics : Theory and Experiment,8(10): P10008

[10]Cobo, M. J., López-Herrera, A.G., Herrera-Viedma, E., & Herrera, F. (2011). An approach for detecting, quantifying, and visualizing the evolution of a research field: A practical application to the fuzzy sets theory field[J]. Journal of Informetrics, 5(1), 146-166

[11]Rosvall M, Bergstrom C T. Mapping change in large networks[J]. PloS one,2010,5(1):e8694

[12]Newman, M. E. J. (2004). Fast algorithm for detecting community structure in networks[J]. Phys Rev E Stat Nonlin Soft Matter Phys, 69 (6 Pt 2), 066133

[13]朱小翠.西方報紙新聞話語的政治文化審視[J].中國出版,2011(8):11-13

[14]李紅,董天策.符號學分析:網絡公共事件研究的新路徑[J].新聞大學,2012(1):99-108

[15]鄭保衛(wèi).習近平新聞宣傳輿論觀的形成背景及理論創(chuàng)新[J].現(xiàn)代傳播(中國傳媒大學學報),2016,38(4):27-33

[16]陳剛.數(shù)字邏輯與媒體融合[J].新聞大學,2016(2):100-106,151

[17]王夢瑤,胡泳.中國互聯(lián)網治理的歷史演變[J].現(xiàn)代傳播(中國傳媒大學學報),2016,38(4):127-133

[18]楊銀娟.研究綜述:海外媒介對青少年價值觀的影響[J].新聞界,2012(9):55-59

(收稿日期: 2019-10-08)