德國巴伐利亞州職業教育體制的優越性分析

徐挺 雷正光

摘要:德國巴伐利亞州高度發達的社會經濟與其職業教育體制密切相關,該體制的設計原理值得國內職業教育體制改革借鑒。本文經調研,詳細敘述當前巴伐利亞州職業教育體制的設計方案并以實例分析其優越性,對我國職業教育改革具有參考作用。

關鍵詞:德國;巴伐利亞;職業教育;雙元制;教育體制

中圖分類號:G719 文獻標志碼:A 文章編號:1673-9094-(2019)02C/03C-0107-05

一、引言

德國是目前世界上經濟高度發達的國家,是世界第四,歐洲最大的經濟體,2016年GDP增長率達到1.9%,為歐洲第一。如此發達的經濟效益依賴一支結構合理,專業精湛的職業人才大軍,而德國特有的職業教育體制是培養造就他的根本原因。[1]

巴伐利亞州是德國最富裕的州之一,其職業教育體制在德國總的教育體制框架下,又基于自身情況進行優化,最終設計出一套科學的職業教育體制,符合職業人才的成長規律,使職業人才的發展路徑多元化、合理化,[2]值得我們國內教育學習借鑒。

目前,國內對德國教育體制,尤其是職業教育體制的敘述較為籠統,且較為陳舊,對德國巴伐利亞州職業教育體制的最新情況更知之甚少。筆者參與“2017年上海職業院校骨干教師中德合作培訓”,經調研,將闡述目前巴伐利亞州職業教育體制的設計方案并分析其優越性,為今后國內職業教育的相關改革作參考。

二、巴伐利亞州職業教育體制的設計方案

如圖1所示,點畫線框內為職業教育體制。

1. 巴伐利亞州兒童6周歲入小學,小學4年,10周歲畢業選擇中學,開始第1次分流。

2. 中學有3種類型。在小學畢業時,學校會對每個學生近2年(三、四年級)的平時成績做一個綜合考評,并向家長推薦學生所適合進入的中學,按成績從高到低,依此推薦到文理中學(或稱完全中學)、實科中學、主體中學。這是一個學校引導,家長和學生自愿選擇的過程。按慣例,家長會接收學校的建議,因為進入與學生自身成績不適合的中學,會跟不上進度,效果不佳。當然,家長和學生也可根據情況自主選擇。

3.主體、實科中學偏向職業教育發展,文理中學為普通教育。在進入中學后,學生可根據自身情況每半年重選一次,但文理中學可選擇去其他中學的對應下一年級。而主體轉實科、文理中學,或實科轉文理中學,只能從其中學第一年級開始。

4.主體、實科中學在第二年結束后可選擇去巴伐利亞特有的經濟管理學校,繼續學習4年后等同中學畢業。這類學校針對培養文秘、行政、稅務職業人員,小部分學生畢業后可直接就業,其他畢業生擁有和主體、實科中學相同的升學資質。

5.文理中學8年學習,考試合格后取得普通高中畢業證書,憑此可以申請任意普通綜合性大學和專科類大學入學資格;也可以在被企業錄用后進行3.5年的雙元制職業教育培訓。期間申請大學的資格將一直保留。

6.主體、實科中學,經濟管理學校畢業考試合格后取得中學畢業證書,繼而在得到企業錄用并簽訂雙元制培訓合同后,可以進入雙元制職業教育學校培訓學習3.5年;也可以進入職業專科學校學習2年,畢業后將取得專科類大學的申請資格。

7.雙元制職業教育培訓后,取得IHK技術員證書。可就業;可申請進入高級經社學院/技術員學校,學習3年后獲得對應畢業證書成為高級技工,并獲得專科類大學申請資格;也可進入職業高中學習2年后取得任意普通綜合性大學和專科類大學申請資格,但如果是原先主體中學畢業的學生需讀1年預科班才能進入職業高中。

8.雙元制職業教育在培訓1年后,學生可轉入職業專科學校的二年級。職業專科學校學生在讀1年后也可轉入職業高中的二年級。職業高中學生在1年后也可參加職業專科學校畢業考試,合格后可提前取得專科類大學校申請資格。

9.普通綜合性大學,專科類大學均為3年(但很多會因學分未修滿而延期),學生畢業時如獲得學士學位可申請研讀碩士研究生,碩士研究生就讀時間為2年。

三、 巴伐利亞州職業教育體制的優越性分析

(一)學生可通過不同教育途徑成為高學歷職業人才

由于人在各自成長過程中,智力、能力、品性和觀念的發展變化各不相同。所以,巴伐利亞州看似復雜的職業教育體制,實際上給了不同的學生在不同的階段更多的選擇和轉變的權利。每個學生可以在網絡化的教育體制中找到最適合自己的學歷晉升和職業發展軌跡,不因個人成熟較晚或一次錯誤的選擇而被埋沒,人才資源得到優化配置。

(二)企業實踐介入較早且充分,學生確定職業前已充分準備

對10周歲時進入主體、實科中學的學生,學校在思想和知識上都加入了職業教育成分,使其對行業、職業有了充分認知。部分12周歲如選擇經濟管理學校和其他特殊職業中學的學生,在此時已進入職業化實踐教育培訓。學生在主體中學15周歲,實科中學16周歲畢業后,便要進入職場和企業雙向選擇,最終得到企業錄用簽訂雙元制職業培訓合同后,才能進入雙元制職業學校繼續學習。雙元制職業教育期間,1/3時間在學校學習理論知識,2/3時間在企業參加實踐工作。在申請高等教育前,學生已具備豐富的企業實踐經驗,對職業的認知和定位更成熟,接著對大專/大學的專業選擇將更準確。

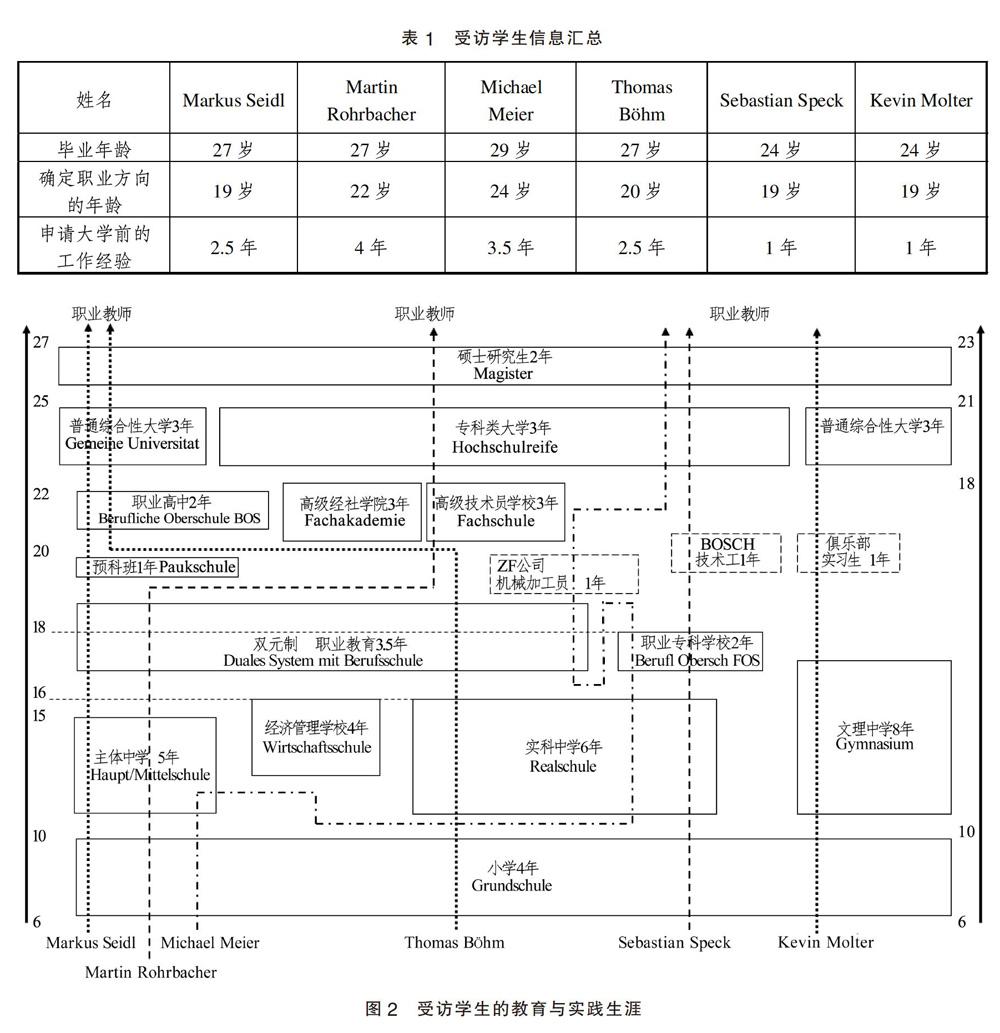

以卡姆市(Cham)的維爾納-西門子職業學校(Werner-von-Siemens Berufsschule)2017年入職的6名新教師的教育生涯為例,他們在此時取得同一種職位,說明當前的能力和學識是同一水平的。然而經訪問調研,如表1、圖2,他們的教育與實踐經歷各不相同。

1.Markus Seidl、Martin Rohrbacher、Michael Meier三人小學畢業時學科成績均不佳,被推薦入主體中學偏向職業教育。

其中,Markus Seidl在雙元制職業教育歷練后,確定了“工程、學術類”的職業方向,于是讀補習班和職業高中,成績合格畢業后,申請進入普通大學攻讀工程類專業,繼而攻讀應用研究類碩士,最后畢業成為職業學校教師。

Martin Rohrbacher在雙元制職業學校畢業后對應進入高級技術員學校,走高級技工職業方向。但畢業后覺得不適合,重新決定走“工程、學術類”的職業方向,繼而申請進入專科類大學攻讀機械類專業,而后攻讀電器科學類碩士,最后畢業成為職業學校教師。

Michael Meier在主體中學1年后覺得自己成績突出,因而轉向學科要求更高的實科中學重頭學起。畢業后進入職業專科,目標成為中等專業技術人員,但畢業后想獨立生活,因而轉向有薪酬的雙元制職業教育,畢業后進入采埃孚集團(ZF)成為一名機械加工員。1年后認為需提升,最終決定走“工程、學術類”的職業方向,憑職業專科畢業證申請進入專科類大學攻讀機電一體化專業,而后攻讀電子類碩士,最后畢業成為職業學校教師。

2.Thomas Bhm和Sebastian Speck小學畢業時學科成績較好,被推薦入實科中學。

其中Thomas Bhm為了生活獨立選擇雙元制職業教育,畢業后確定了“工程、學術類”的職業方向,于是讀職業高中,畢業合格后,申請進入普通大學攻讀電子類專業,繼而攻讀教育類碩士,最后畢業成為職業學校教師。

Sebastian Speck中學畢業后選擇職業專科學校。畢業后為生活獨立去BOSCH公司做技術工人,1年后得到感悟,重新確定了“學術類”的職業方向,于是攻讀專科類大學的自然科學專業,繼而攻讀教育類碩士,最后畢業成為職業學校教師。

3.Kevin Molter小學畢業時學科成績很好,被推薦入文理中學偏向學術類教育。中學畢業后因感覺自己實際工作能力缺乏去了一家俱樂部做實習生。1年工作后確定了“學術類”的職業方向,申請進入普通大學攻讀物理類專業,繼而攻讀教育類碩士,最后畢業成為職業教師。

由此可見,6名受訪者確定職業方向的年齡雖各不相同,早期的學科成績也差別較大,但在巴伐利亞州的教育體制下,學生不會因此失去獲得高學歷的機會,無論期間是進入普通或職業教育體系,其教育過程都能隨著自身的能力和意愿的改變而調整轉向。所以,無論何時確定職業方向都為時不晚,且有路可循。由此支持了本文提出的第1點優越性。

另外,6位受訪者在申請普通大學前,均具備1-4年的工作實踐經驗,這表示在選擇大學專業和今后的職業方向時,比較國內純學校教育的高中畢業生要成熟理性很多。筆者繼續調研了巴伐利亞州不同市縣的另5所職業院校,獲取每個學校4-6名新進教師在其學生時期,申請大學前的工作經驗數據,如表2。

因此,該24名相近級別的新教師,在其學生時期申請普通大學前,也均具備1-4年的工作實踐經驗,整體30個樣本在申請大學前平均工作經驗約為2.4年,該數值可認為巴伐利亞州學生申請大學前整體企業經驗較豐富,已具備對自身職業方向的認知和定位能力,有力支持了本文提出的第2點優越性。

四、 結束語

德國巴伐利亞州的職業教育體制能成功推行并效果顯著跟德國教育全民免費,企業對職業教育的主導支持,社會經濟普遍發展程度較高有關,所以如何將其設計中的優越性引入國內職業教育體制使之本土化,是今后研究的方向。

另外,德國巴伐利亞州的實際職業教育體系,還包含有公共醫療教育、學前幼師教育、藝術類教育和特殊教育等。由于所占比例較小,本文不予展開。

參考文獻:

[1]李海宗,陳磊.德國職業教育銜接模式對我國的啟示[J].中國高教研究,2012(9).

[2]孫祖復,金鏘.德國職業技術教育史[M].杭州:浙江教育出版社,2000.

責任編輯:陳向陽