基于線上線下視角的我國民族空間關聯特征及影響因素研究

郭濤 閻耀軍

【摘 要】我國各民族在空間分布上呈現“大雜居,小聚居”的分布格局,這有利于各民族間社會、經濟以及文化等方面相互聯系和發展,有利于各民族間的交往、交流及交融。本文引入社會網絡分析模型對我國民族空間關聯網絡特征及其影響因素進行研究,通過收集我國各個民族相關網絡搜索數據構造線上網絡空間數據,實現對我國民族空間關聯線上和線下對比分析。研究結果表明,線下民族空間關聯對線上民族空間關聯具有顯著正向影響,線下民族空間關聯提升1%可以提升線上民族空間關聯0.303個百分點;提升民族第二產業人口比例、高教育人口比例以及鎮區人口比例有助于提升我國線下民族空間關聯關系,提升我國各民族第二產業人口比例和高教育人口比例同樣有助于提升我國線上民族空間關聯關系。

【關鍵詞】民族;線上;線下;空間關聯;社會網絡分析

【作 者】郭濤,天津工業大學經濟與管理學院講師,博士;閻耀軍,天津工業大學經濟與管理學院教授。天津,300387。

【中圖分類號】C956? 【文獻識別碼】A? 【文章編號】1004-454X(2019)02-0036-011

一、引 言

我國是一個統一的多民族國家,各民族在長期的歷史發展中,逐步形成了以漢族為主體,各民族大雜居、小聚居、交錯雜居的空間分布狀態。[1]這種狀態有利于促進各民族間社會、經濟以及文化等方面相互聯系和發展,實現各民族間的交往、交流及交融。黨的十九大報告提出,加強各民族交往交流交融,促進各民族像石榴籽一樣緊緊抱在一起,共同團結奮斗、共同繁榮發展。在新的歷史時期,繼續對我國民族空間關聯特征及其影響因素進行研究,探索提升我國民族空間關聯的有效路徑措施,從而有效促進我國各民族之間的交往、交流及交融,具有重要的理論和現實意義。

截至2018年6月,我國網民規模為8.02億,較2017年末增加3.8%,互聯網普及率達57.7%,[2]中國已經真正跨入了網絡社會。網絡社會作為現實社會的一部分,不僅是現實社會的反映和折射,同時網絡社會與現實社會也會產生相互影響和作用。民族空間關聯不僅存在于現實空間(線下),在網絡空間(線上)中也得到具體體現,如在網絡論壇、搜索引擎以及社交媒體等線上空間存儲著大量的民族空間關聯信息。將這些信息有效提取出來,將會打開我國民族空間關聯關系研究的新視角,同時為現實空間民族關聯分析提供有益補充。對于當前民族的空間分布特征進行研究,能夠為我們以動態的整體性視角把握我國各民族之間的交往、交流及交融提供理論與方法支撐。

對于民族關聯和融合方面的研究,費孝通先生已提出“中華民族多元一體”理論[3],同時各民族在各自發展過程中形成了塊式的空間分布模式,其中存在著幾條民族相互融合、互動的“民族走廊”[4],民族走廊對民族的形成以及民族間的融合發揮了重要作用[5]。一些學者利用田野調查方法對民族互動交往的空間、路徑及結果進行了研究[6][7](注:鑒于“民族”與“族群”這兩個概念存在一些交叉關聯之處,本文統一使用“民族”一詞進行描述[8]);對于我國民族空間分布格局,一些學者基于人口普查數據進行研究[9][10][11][12],對我國少數民族人口空間分布特征和變動趨勢進行分析;隨著經濟社會的快速發展,各民族人口的空間分布也在發生演變。在互聯網不斷普及化的背景下,一些學者開始關注網絡對民族交往交流交融的影響,周競紅(2003)[13]認為網絡的大容量信息及其迅速的傳播對多民族社會的民族關系產生了越來越明顯的影響,網絡信息對民族關系發展的影響具有雙重性;陳靜靜(2010)[14]分析了互聯網推進民族多維文化認同建構的可能性;黃旭(2016)[15]認為互聯網將重構民族國家在虛擬空間的存在方式,民族國家的空間邊界由相對清晰變為模糊,并產生空間溢出和收斂的效應。網絡數據為族群研究打開了一種新視角。[16]

社會網絡分析模型(Social Network Analysis, SNA)作為近年逐步成熟起來的一種社會科學研究方法,它通過建立個體之間關聯關系的模型,來描述群體關系的結構,并分析它對群體功能或者群體內部個體的影響,在經濟、金融、旅游等領域取得廣泛應用,[17][18][19]本文引入社會網絡分析模型對我國民族空間關聯網絡特征及其影響因素進行研究,通過收集我國各個民族相關網絡搜索數據構造線上網絡空間數據,實現對我國民族空間關聯線上和線下對比分析。本文將在以下三個方面對民族空間關聯研究進行拓展:

1.從研究視角方面,通過收集我國各個民族相關網絡搜索數據構造線上網絡空間數據,實現對我國民族空間關聯線上和線下(實際空間分布)對比分析,拓展對我國民族空間關聯分析的新視角;

2.從研究方法方面,引入社會網絡分析模型對我國民族空間關聯網絡特征及其影響因素進行研究,對民族空間關聯進行定量分析,有利于掌握民族空間關聯的實際狀態,從而提出有針對性的對策措施;

3.從對策措施方面,針對線上線下民族網絡空間關聯分析的結果,提出加強我國民族線下和線上空間關聯的對策措施,從而有效促進我國各民族之間的交往、交流及交融。

二、研究方法與數據來源

(一)研究方法

本文的研究思路與框架如圖1所示,首先收集民族分布統計數據與民族網絡搜索數據,對收集的數據進行整理得到線下和線上民族空間關聯系數矩陣,然后借助社會網絡分析方法對關聯系數矩陣進行中心性分析和凝聚子群分析,同時利用QAP相關分析和QAP回歸分析得到民族空間關聯影響因素分析,最后基于數據分析的結果給出研究結論和政策啟示。

社會網絡分析方法(Social Network Analysis, SNA)起源于二十世紀五十年代,最初應用于心理學領域,后來被拓展到社會學、人類學、經濟學、生命科學等多個領域的研究。社會網絡分析分析對象為若干點(社會行動者)以及各點之前的連線(行動者之間的關系)的集合。[20]2-3借助社會網絡分析可以對民族空間關聯進行中心性分析(度數中心度、中介中心度以及接近中心度)和凝聚子群分析。社會網絡分析常用的分析工具有Netdraw、UCINET以及Pajak等,本文數據分析使用UCINET6.0版本。

(二)數據來源

民族分布的主要地區及人口數量基于2010年第六次全國人口普查數據整理得到,來源于《中國統計年鑒2017》,民族人口分產業數據、城鎮、教育及年齡結構數據均來源于《中國民族統計年鑒2016》。民族線上搜索數據在百度搜索引擎(www.baidu.com)中輸入各民族關鍵詞得到的相關搜索數量。由于除漢族之外的少數民族在空間分布上具有較強的集中性和分散特征,對于線下民族空間關聯數據,本文基于《中國統計年鑒2017》中少數民族分布的主要地區,對兩兩民族共同分布的省級行政區域數量進行統計,構造出線下民族空間聚集矩陣,Cij代表民族i和民族j共同分布的省級行政區域的數量(Cij≥0)。得到線下民族空間關聯系數矩陣如表1所示。

其中,Si和Sj分別代表民族i和民族j的百度搜索數量,Sij代表民族i和民族j共同的百度搜索數量。計算得到線上民族空間關聯系數矩陣系數如表2所示。

三、我國民族空間關聯網絡特征分析

(一)整體空間網絡特征分析

根據前面線下和線上民族空間聚集矩陣的計算結果,借助UCINET軟件可以對線下和線上民族空間聚集進行可視化處理,如圖2所示。

由于線上民族空間關聯矩陣中0|Dij|1,而在實際關聯計算中需要確定兩個民族是否存在空間關聯關系,即:有關系(用1表示)和無關系(用0表示)。在此引入ρ為民族關系臨界值(0|ρ|1)如果兩個民族之間的線上空間關聯系數Dij|1,此時認為兩個民族之間存在空間關聯關系,記作1,否則記作0。同時本文中的網絡為無向網絡。選定了ρ值后,可以得到民族之間的空間關聯矩陣Eij。

根據ρ的不同取值,可計算出對應的網絡密度值,線下和線上民族空間關聯網絡密度值的變化對比如圖3所示。從圖中可以看出,線下民族空間關聯網絡密度值為0.37,而隨著ρ的不斷增大,線上民族空間關聯網絡密度值從0.92降低到0.01,而當ρ=0.1時,線上與線下民族空間關聯網絡密度值比較接近。

(二)民族空間網絡中心性分析

1.中心性分析

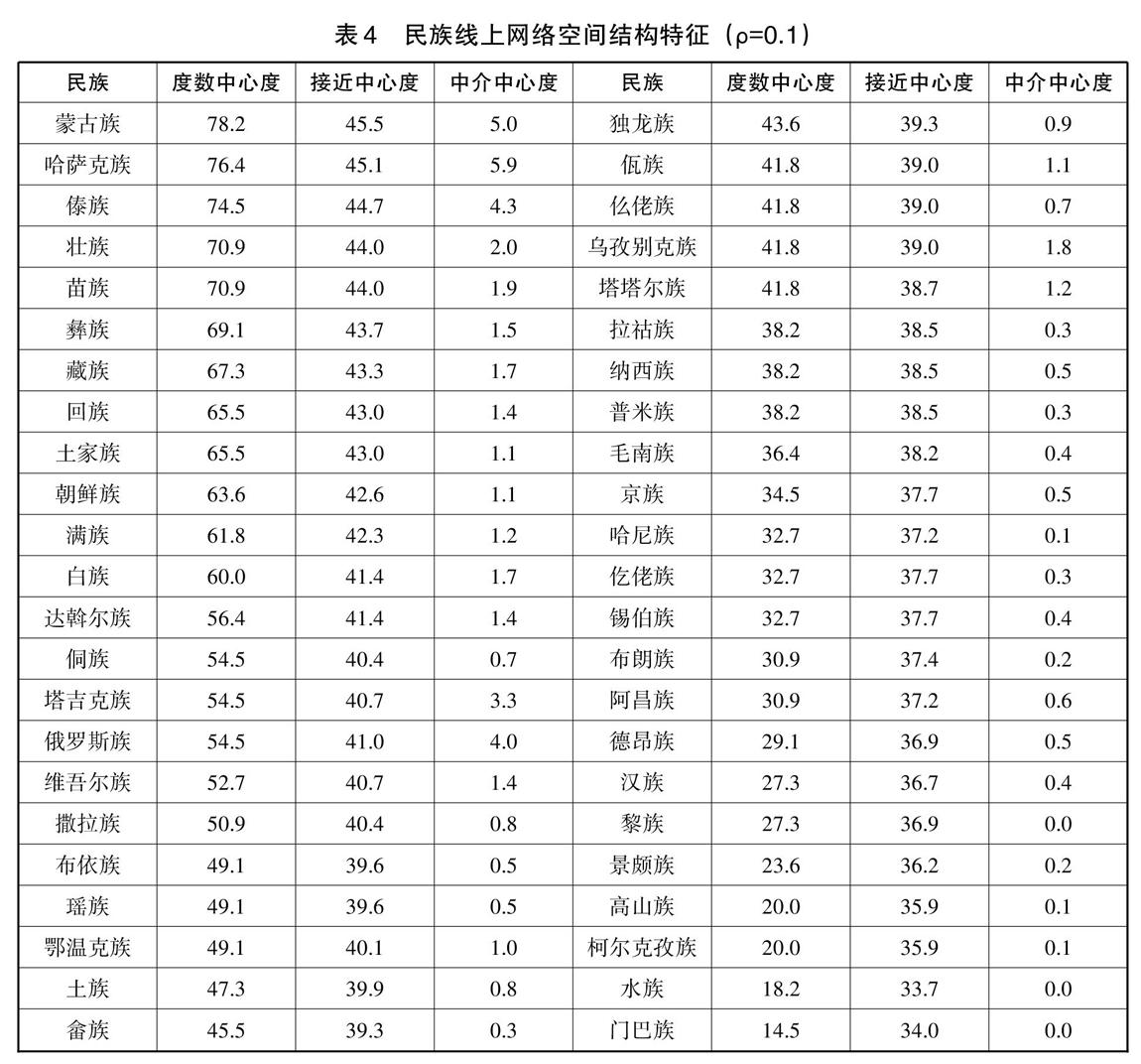

民族空間關聯網絡特征可以借助度數中心度、接近中心度和中介中心度等指標進行中心性進行衡量,表3為線下民族空間關聯網絡結構特征,56個民族平均度數中心度為28.1,其中24個超過平均值,漢族、回族、苗族、藏族、壯族和瑤族的度數中心度都超過50,這些民族具有人口數量大、空間分布廣的特點,與其他民族具有廣泛的空間關聯。接近中心度的和中介中心度指標數值較高,也說明這些民族在我國民族空間關聯網絡中扮演著重要的“橋梁”和“中介”作用。

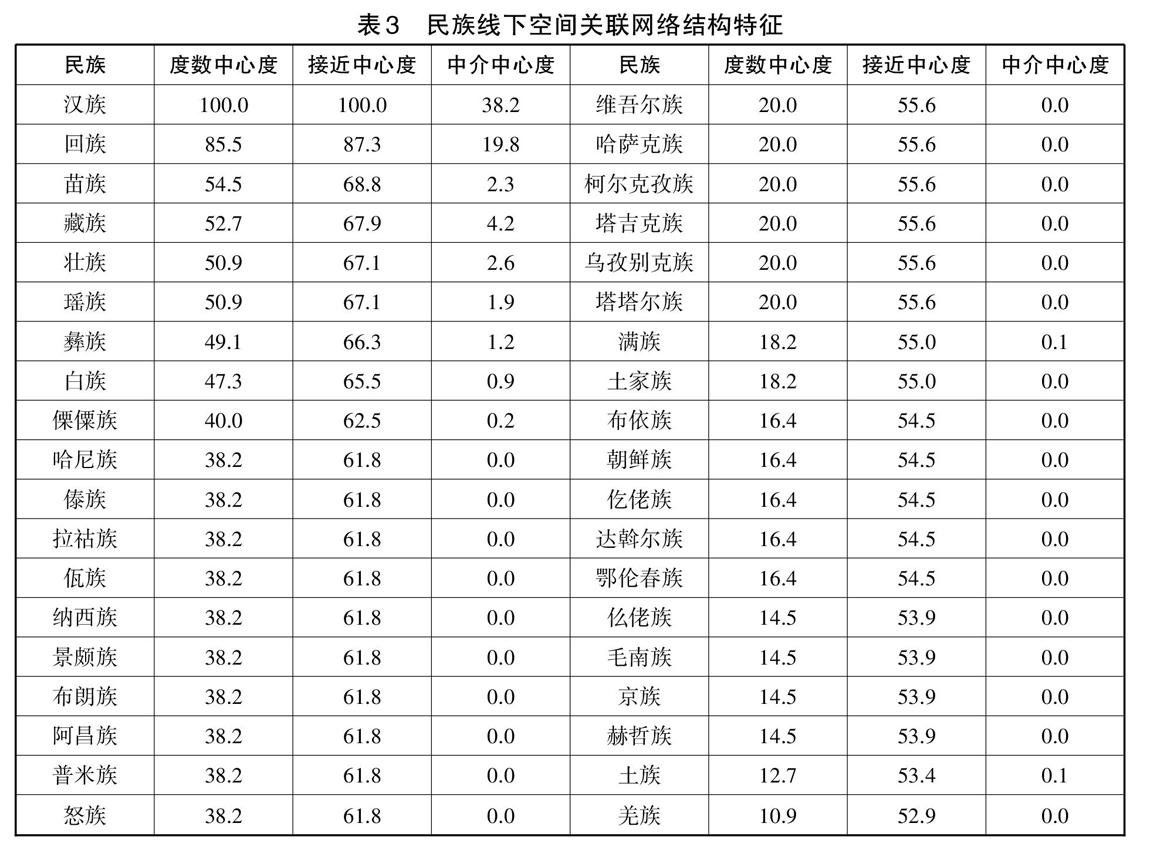

表4為線上民族空間關聯網絡結構特征,從中可以看出56個民族平均度數中心度為42.4,其中29個超過平均值,蒙古族、哈薩克族、傣族、壯族和苗族的度數中心度都超過70,這些民族都具有跨境民族的特征,度數中心度較高表明這些民族在線上民族空間關聯網絡中具有較大的影響力,同時接近中心度的和中介中心度指標數值較高,同樣表明這些民族在線上民族空間關聯網絡中扮演著重要的“橋梁”和“中介”作用。

2.凝聚子群分析

凝聚子群分析有助于量化分析民族群體內部的“小團體”,團體現象的研究并不是要將民族群體劃分為彼此割裂的團體,而是團體內部成員比外部成員的聯系相對更密切,各團體之間也存在著一定的相關聯系。在此使用CONCOR迭代相關收斂法對線下和線上民族空間關聯網絡進行聚類分析,線下聚類結果如表5所示。從表中可以看出線下民族空間關聯網絡可以劃分為8個子群,這些子群與民族的區域分布高度相關,如第一子群包括:漢族、蒙古族、滿族、朝鮮族、鄂溫克族、達斡爾族、鄂倫春族、赫哲族,整體分布在我國東北和內蒙古地區;第二子群包括柯爾克孜族、東鄉族、烏孜別克族、塔塔爾族、錫伯族、塔吉克族、維吾爾族、哈薩克族以及俄羅斯族,這些民族分布在我國的新疆地區;其他子群分別分布于西藏、甘肅、云南、四川、貴州以及廣西等地區,這符合我國民族空間分布中的“大雜居、小聚居”特點。

線上聚類結果如表6所示。從表中可以看出線上民族空間關聯網絡也可以劃分為8個子群,這些子群與民族的人口數量以及網絡搜索量具有較強的相關性。

四、我國民族空間關聯的影響因素分析

(一)影響因素選擇與模型構建

在分析我國民族空間關聯網絡特征的基礎上,進一步研究哪些因素可能會影響我國線下和線上民族空間關聯性。對于線下民族空間關聯網絡,民族人口數量、民族各產業人口比例、民族年齡結構、民族城鎮人口比例以及高教育人口比例等因素都可能影響到線下民族空間關聯性。在此構建線下民族空間關聯影響模型如下:

[X=fP,I,A,U,E]

其中,P表示各民族人口數量差值;I表示各民族產業(第一、第二、第三產業)人口比例差值;A表示各民族年齡結構比例差值;U代表各民族城鎮人口比例差值,具體可分為各民族城市人口和鎮區人口所占比例差值;E代表各民族不同教育程度人口比例差值,具體可分為各民族基礎教育程度人口和高教育程度(高中及以上教育程度)人口所占比例差值。

對于線上民族空間關聯網絡,除以上可能的影響因素之外,線下民族空間關聯網絡可能影響到線上民族空間關聯性。構建線上民族空間關聯影響模型如下:

[S=fX,G,P,I,A,U,E]

其中,G表示各民族的網絡搜索數量差值,其數據來源于百度搜索引擎(www.baidu.com)。民族人口數量、民族各產業人口比例、民族年齡結構、民族城鎮人口比例以及不同教育程度人口比例等數據均來源于《中國民族統計年鑒2016》。

(二)QAP相關性分析

借助Ucinet軟件,選擇5000次隨機置換,對線下民族空間關聯網絡矩陣及其影響因素矩陣進行QAP相關分析,分析結果如表7所示。其中,相關系數是線下民族空間關聯矩陣與各個影響因素矩陣兩兩計算得到的結果,顯著性水平小于等于0.01表示在99%的置信程度下存在顯著的相關關系;相關系數均值指的是在5000次隨機置換計算得到的相關系數均值;最小值和最大值分別代表隨機計算中相關系數出現的最小值和最大值;P>=0與P<=0分別表明這些隨機計算出來的相關系數大于等于或小于等于實際相關系數的概率。

從表7可以看出,除第三產業人口差值之外,其他指標均與我國線下民族空間關聯網絡存在顯著的相關關系,其中相關系數最大的是民族人口差值變量(0.412***),其次為高教育人口比例差值(-0.178***)和基礎教育人口比例差值(-0.139***),這表明,教育水平的不均衡對我國線下民族空間關聯產生顯著地負向影響,有75%(42/56)的民族高教育人口比例低于全國平均水平(25.2%),因此,采取積極有效措施提升我國民族高教育人口比例有助于促進我國線下民族空間關聯關系。

第一產業、第二產業人口差值與線下民族空間關聯網絡的相關性分別為-0.117(***)和-0.138(***),這說明我國各個民族之間第一產業和第二產業人口比例不均衡對我國線下民族空間關聯具有負面影響,進一步分析可以看出,對于第一產業人口比例來說,有87.5%(49/56)的第一產業從業人口比例高于全國平均水平(48.3%),合理地降低各民族第一產業從業人口比例有助于提升我國線下民族空間關聯關系;對于第二產業來說,有96.4%(54/56)的民族第二產業人口比例低于全國平均水平(24.2%),因此提升各民族第二產業人口比例有助于提升我國線下民族空間關聯關系。

鎮區人口比例差值與線下民族空間關聯的相關系數為-0.135(***),有69.6%(39/56)的民族鎮區人口比例低于全國平均水平(20.0%),因此提升各民族鎮區人口比例有助于提升我國線下民族空間關聯關系。

線上民族網絡關聯網絡及其影響因素QAP相關分析如表8所示,可以看出,線下民族空間關聯與線上民族空間關聯存在顯著的正相關關系;而各民族搜索量差異、第一、第二、第三產業人口差值以及高教育程度人口比例差值與線上民族空間關聯存在顯著負相關關系。

(三)QAP回歸分析

對線下民族空間關聯網絡矩陣及其影響因素矩陣進行QAP回歸分析,隨機置換次數選擇10000次,QAP回歸分析結果如表9所示。回歸模型的可決系數R2為0.232,這表明4個解釋變量(民族人口差值、第二產業人口比例差值、高教育程度人口比例差值、鎮區人口比例差值)可以解釋“線下民族空間關聯”因變量變異的23.2%。其中民族人口差值對線下民族空間關聯的影響最大(0.451***),其次為第二產業人口比例差值(-0.177***)、高教育程度人口比例差值(-0.128**)以及鎮區人口比例差值(-0.059*);其中第二產業人口比例差值、高教育程度人口比例差值以及鎮區人口比例差值對線下民族空間關聯具有顯著的負影響,結合以上分析,增加民族第二產業人口比例、高教育人口比例以及鎮區人口比例有助于提升我國線下民族空間關聯關系。

線上民族空間關聯網絡影響因素QAP 回歸結果如表10所示,回歸模型的可決系數R2為0.146,這表明線下民族空間關聯、線上民族搜索量差值、第二產業人口比例差值以及高教育程度人口比例差值4個自變量可以解釋“線上民族空間關聯”因變量變異的14.6%。從表10可以看出,線下民族空間關聯對線上民族空間關聯影響系數最大(0.303***),其次為線上民族搜索量差值(-0.269***)、第二產業人口比例差值(-0.132***)以及高教育程度人口比例差值(-0.111**),其中線下民族空間關聯對線上民族空間關聯具有顯著正向影響,線下民族空間關聯提升1%可以提升線上民族空間關聯0.303個百分點,而第二產業人口差值與高教育程度人口比例差值均對我國線上民族空間關聯具有顯著的負向影響,因此提升我國各民族第二產業人口比例和高教育人口比例同樣有助于提升我國線上民族空間關聯關系。

五、結論與政策啟示

(一)研究結論

1.漢族、回族、苗族、藏族、壯族和瑤族在我國線下民族空間關聯網絡中扮演著重要的“橋梁”和“中介”作用。而蒙古族、哈薩克族、傣族、壯族和苗族等跨境民族在線上民族空間關聯網絡中具有較大的影響力,在線上民族空間關聯網絡中扮演著重要的“橋梁”和“中介”作用。

2.線上民族空間關聯網絡與線下民族空間關聯網絡存在顯著的相關性(0.256***),線下民族空間關聯對線上民族空間關聯具有顯著正向影響,線下民族空間關聯提升1%可以提升線上民族空間關聯0.303個百分點。

3.第二產業人口比例差值、高教育程度人口比例差值以及鎮區人口比例差值對線下民族空間關聯具有顯著的負影響,增加民族第二產業人口比例、高教育人口比例以及鎮區人口比例有助于提升我國線下民族空間關聯關系;第二產業人口差值與高教育程度人口比例差值對我國線上民族空間關聯具有顯著的負向影響,因此提升我國各民族第二產業人口比例和高教育人口比例同樣有助于提升我國線上民族空間關聯關系。

(二)政策啟示

基于以上整體研究結論,可以得到以下幾點政策啟示:

第一,要重視一些民族在我國線下和線上民族空間關聯網絡中的“橋梁”和“中介”作用,特別是跨境民族對于我國線上民族空間關聯網絡中的影響力。

第二,線上民族空間關聯網絡與線下民族空間關聯網絡存在正相關關系,線下民族空間關聯關系的提升有助于提升線上民族空間關聯關系。

第三,采取措施提高我國民族第二產業人口比例以及高教育(高中及以上)人口比例,可以有效提升我國線下和線上民族空間關聯性,從而推動我國各個民族的交往、交流及交融;同時提升各民族鎮區人口比例也有利于提升線下民族關聯性,作為連接城市與農村的紐帶和橋梁,小城鎮建設在鄉村振興戰略實施過程中也具有現實意義,小城鎮既為大中城市承接大城市轉移產業與人口、提供配套支撐,也為農村解決富余勞動力,促進農村城鎮化。

參考文獻:

[1] 李克建.中國民族分布格局的形成及歷史演變[J].西南民族大學學報(人文社科版),2007(9).