敘事護理對缺血性心肌病患者心理狀態的影響

周曉鳳

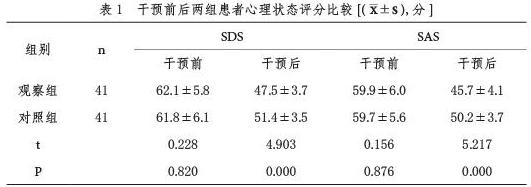

【摘 要】目的:探討敘事護理應用于缺血性心肌病患者康復中的臨床價值。方法:選取本院2018年2月-2018年12月收治的缺血性心肌病患者82例,按照隨機數字表法分為2組,對照組給予常規護理,觀察組實施常規護理的同時給予敘事護理,比較兩組心理狀態及康復狀況。結果:干預后觀察組SDS和SAS評分均顯著低于干預前,且明顯低于對照組,比較差異存在統計學意義(P<0.05)。結論:敘事護理應用于缺血性心肌病患者康復中,可明顯改善患者心理狀態,對促進其身體康復有重要價值,值得應用推廣。

【關鍵詞】缺血性心肌病;敘事護理;心理狀態;焦慮

Abstract Objective To explore the clinical value of narrative nursing in the rehabilitation of patients with ischemic cardiomyopathy. Methods 82 patients with ischemic cardiomyopathy admitted to our hospital from February 2018 to December 2018 were selected. They were divided into two groups according to the random number table. The control group was given routine nursing while the observation group was given narrative nursing. The psychological status and rehabilitation status of the two groups were compared. Results The scores of SDS and SAS in the observation group were significantly lower than those before intervention, and significantly lower than those in the control group (P<0.05). Conclusions Narrative nursing applied in the rehabilitation of patients with ischemic cardiomyopathy can significantly improve the psychological state of patients, and has important value in promoting their physical rehabilitation, which is worthy of application and promotion.

Key words Ischemic cardiomyopathy; Narrative nursing; Mentality; Anxious

【中圖分類號】R542.2【文獻標識碼】B【文章編號】1672-3783(2019)09-03--01

缺血性心肌病在臨床中非常多見,其作為冠心病的嚴重類型,具有高發病率、低治愈率、高死亡率的特點,慢性心力衰竭是該類患者的主要臨床表現,而且病程長、逐漸加重、反復發作,對患者身心造成嚴重危害。研究表明,缺血性心肌病患者多存在不同程度的焦慮、抑郁情緒,不但影響其身心健康,而且也不利于疾病控制[1]。因此,如何改善患者心理狀態是促進其康復的關鍵。本文觀察了敘事護理在該類患者康復護理中的應用情況。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取本院2018年2月-2019年4月收治的缺血性心肌病患者82例。納入標準:①患者經臨床明確診斷,符合缺血性心肌病診斷標準[2];②知情同意,自愿參與本研究,簽署知情同意協議;③住院時間≥7d;④具備正常的理解能力、語言溝通能力及聽力;⑤病程<10年,且心功能<Ⅲ級;排除標準:①心臟瓣膜病、嚴重心律失常者;②高血壓未控制、心力衰竭未控制者;③合并貧血、嚴重感染或代謝性疾病者;④有腦卒中病史及外科手術史者。按照隨機數字表法分組,對照組和觀察組均41例,對照組男27例,女14例,年齡58-76歲,平均(65.3±4.1)歲;病程1-9年,平均(4.3±1.2)年;文化程度:小學及以下17例,初中及中專20例,大專及以上4例;觀察組男26例,女15例,年齡59-77歲,平均(65.7±4.0)歲;病程1-9年,平均(4.5±1.1)年;文化程度:小學及以下18例,初中及中專20例,大專及以上3例。兩組分組后基線資料對比差異不存在統計學意義(P>0.05)。

1.2 方法

對照組給予常規護理,主要為病情觀察及監測、保持病區環境安靜、用藥指導、健康教育等,同時針對患者的心理狀態給予心理護理;觀察組在常規護理基礎上實施敘事護理:(1)成立敘事護理小組:全體成員接受專項培訓,對敘事護理的理念、方法等進行系統學習,培訓合格后上崗;護理人員與患者采取一對一責任制護理,從入院、治療到出院實施護理措施;(2)敘事護理步驟:①問題外化:護士與患者面對面溝通,全面掌握患者基本情況、治療過程、心理狀態等,詳細記錄在患者個性化資料表中;引導患者訴說對疾病的感受和體驗,引導其表明對疾病的態度及應對方式;找出患者面對的問題,并引導其用準確的語言將自己的問題與疾病癥狀分開,提煉患者心理層面受到的困擾,對問題進行講述、評估等外化,并引起患者從的新的視角來看待自身困擾?如焦慮如何影響你的心情?你打算如何擺脫焦慮?從而提高患者面對問題的勇氣,引導其客觀看待問題本身;②解構:幫助患者從自身問題中找出新的積極意義,引導患者改變對過往事物的看法和態度,并將問題還原到患者社會脈絡中,進行問題探索,如接下來,你打算如何管理自己的健康?從而從心里層面增加患者新局面的可能性;③改寫:結合患者病情及家庭情況,找出導致患者出現情感及心理障礙的原因,并尋找其他積極事件,與患者的困擾連接在一起,引起其共情、重構,挖掘患者原有故事中深藏的有積極意義的點,重新構建新的故事意義;如身體康復后準備做哪些有意義的事?通過這種故事改寫,對患者的困擾和故事賦予新的積極意義,改善其觀念和態度;④外部見證:找出與患者聯系緊密的人,可以是朋友、家人,也可以是病友,在他們的見證下引導患者進行敘事,增加講述儀式感和使命感,強化患者對自我的認可;⑤治療文件:與患者溝通過程中,可通過照片、短片、獎狀、證書等作為治療性文件,通過微信平臺、電郵等方式推送,增加患者的身份認同和對自我的認可,進行人生重塑。

1.3 觀察指標

干預前(入院第1d)及干預后(出院當天)采用抑郁自評量表(SDS)和焦慮自評量表(SAS)評價患者的抑郁、焦慮等心理狀態[3],SDS和SAS量表均包括20各項目,前者總分<53分為無抑郁,53-62分為輕度抑郁,總分63-72分為中度抑郁,73分及以上為重度抑郁,后者總分<50分為無焦慮,50-59分為輕度焦慮,總分60-69分為中度焦慮,≥70分為重度焦慮。

1.4 統計學方法

心理狀態評分均用()表示,采用t檢驗,P<0.05差異存在統計學意義,在SPSS21.0分析軟件中處理數據。

2 結果

見表,干預后觀察組SDS和SAS評分均顯著低于干預前,且明顯低于對照組,比較差異存在統計學意義(P<0.05)。

3 討論

近年來,隨著醫學理念的不斷發展,人們對醫學價值的認知發生了較大改變,有研究者認為,醫學的最大價值并不限于治愈患者,而也應該包括幫助和安慰患者,尤其是對于難以治愈的慢性病患者,患者心理上的慰藉需求并不比治療疾病本身低[4]。因此,人文關懷、身心干預、整體護理等理念不斷涌出,敘事護理理念在此背景下應運而生。缺血性心肌病是病情較為嚴重的冠心病,患者住院時間長、病情易發生惡化、心理負擔較重,從而導致其焦慮、抑郁等負性情緒明顯,不利于疾病控制,也影響其生活質量[5]。因此,本院在常規護理干預基礎上對該類患者實施敘事護理,旨在改善其心理狀態,提高其生活質量。

本研究結果顯示,干預后觀察組SDS和SAS評分顯著低于干預前且明顯低于對照組,提示敘事護理在改善患者心理狀態方面發揮了重要作用。敘事護理是引導患者通過敘事來引出其內心困惑,并通過護理人員的引導和鼓勵,對面對的困擾進行故事解構、改寫、外部見證等,從而對患者所面對的問題重新賦予積極、樂觀的意義,改變患者面對問題的觀念和態度,從而改善其心理狀態,并進一步影響其行為方式。研究中發現,敘事護理的實施有助于患者對自身疾病、自身問題進行重新認識,并以積極心態來看待問題本身,對促進其戰勝疾病信心、增強自我管理能力有積極意義。

綜上所述,敘事護理應用于缺血性心肌病患者康復中,可明顯改善患者心理狀態,對促進其身體康復有重要價值,值得應用推廣。

參考文獻

高俊峰,王,莉,賈艷梅,等.延續性護理對缺血性心肌病患者出院后心功能康復的影響[J].中國臨床護理,2018,10(1):27-30.

程艷.敘事醫學在臨床護理中的應用研究進展[J].全科護理,2019,17(6):681-683.

黃燕珠.敘事護理對于改善神經內科住院患者焦慮抑郁狀態的效果探究[J].心理醫生,2017,23(22):283-285.

張容.缺血性心肌病患者的心理特征與護理要點探討[J].世界最新醫學信息文摘,2015,15(20):250-251.

杜真,席祖洋,彭家芹,等.敘事護理在缺血性心肌病患者康復中的應用[J].巴楚醫學,2018,1(4):97-100.