巧用思維導圖,優化習作指導

周瑩

摘 要:本文通過“思維導圖”這一可視化的思維工具為學習支架,來嘗試研究教學內容、改進教學方法,幫助學生明確教材作文“寫什么”與“怎么寫”這兩個維度的教學難點,從巧用導圖鏈接課文,內化語言,搭建導圖式支架,遷移寫法以及活用導圖架構文體,大顯身手三個方面入手,基于課文,拓展于生活和情感世界,架起語言運用和再造的思維橋。

關鍵詞:思維導圖;學習支架;習作

王榮生教授說:“根據學生的寫作狀態和寫作樣本,確定最近一個階段的寫作中心和要突破的目標,這樣才能真正幫助學生。”用思維導圖作為習作支架,可以讓學生在自主、合作的學習實踐中,置身于場景表述和語言建構之中,將課文中涉及到的文學立意、文章結構、素材篩選、主題架構及語言表達等方面的策略加以運用,為達成“習作目標”編制一張條件網,從而形成厚實的文學素養。

一、用思維導圖結合讀寫,夯實基礎

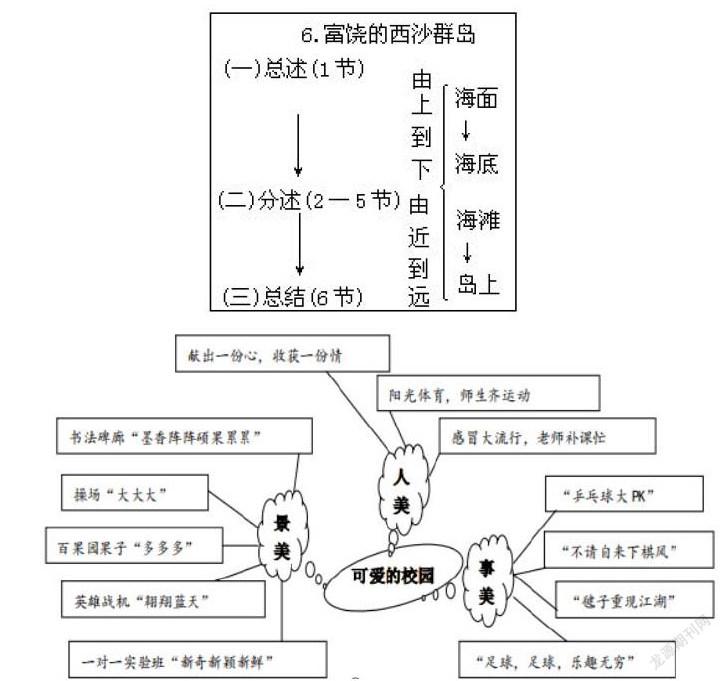

平時的語文教學中往往老師們把大量的時間花在閱讀教學上,作文時間微乎其微。單憑每單元的一篇習作練習,每周兩節課習作時間來提升學生的習作能力,那是“天方夜譚”。如何利用好閱讀文本,找到語言訓練點,讀寫結合點,適時指導,架構閱讀與習作的彩虹橋,是我們需要實踐的。如三年級上冊《富饒的西沙群島》這一課,我們根據課文,搭建了這樣的支架,如下圖1:可見,只要我們著眼于教材的深入解讀,對語言學習和表達的整體把握,結合閱讀文本的特點和年段習作的要求,恰到好處地抓住讀寫結合點,就能做到讓孩子有話可說,有情可表,真正內化語言。

教育家葉圣陶先生說過:“教材無非是個例子。”但往往這個例子對學生的示范作用是巨大的,教師應該不拘泥于教材的內容,但也要重視教材的范例作用。應用思維導圖輔助閱讀,就能把 靜態單一的文本體驗轉換為動態的可視的繪圖輔助理解過程,使 學生能有序地解讀文本文段,理清文章脈胳,在記錄閱讀中感悟,在收獲的過程中積累,使閱讀過程成為寫作的奠基階段。

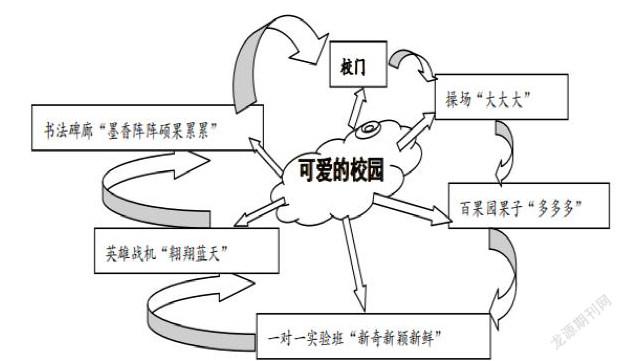

二、用思維導圖打開選材思路,豐富內容

教師在教學時,可以充分利用思維導圖延展性的特點,激發學生的思考潛能,不僅能夠幫助學生聯想到更多寫作素材,還能夠豐富寫作內容,進而改善以往學生寫作空洞的現狀。在實際教學時,小學高段學生在具體應用中仍舊存在一定的局限,基于此,教師要借助思維導圖將寫作內容得以豐富,以此實現理想的寫作效果。例如,教師在為學生指導人物描寫時,利用思維導圖來幫助學生學習描寫人物動作、神態、心理等方面的練習,這樣不僅能夠豐富寫作的內容,還能夠有效地提升作文的整體水平,使學生能夠從不同的角度進行寫作。另外,教師在教學時,要充分發揮思維導圖在寫作教學中的優勢,實現師生的共同參與,使學生在最大限度上發揮主觀能動性,幫助學生找到寫作的規律,進而激發學生的寫作熱情。比如在這位學生的思維導圖的中心從主題“可愛的校園”出發,分為“景美”“事美”“人美”三大分支。又從不同分支 出發,分別進行了細致地觀察,記錄了不同景物的主要特征、身邊發生的一系列新鮮事,還融入了自己的感受和體 驗……這樣,學生隨時將觀察到的內容以關鍵詞的形式記 錄下來,從而使這些素材形成文字被保留下來。在學生做記錄的同時教師適時集中交流和指導,使話題(或主題)更集中,形成一個個系列。有了這樣的思維導圖的梳理,就不怕學生習作找不出新穎、有個性的材料或觀點,更不怕寫出來的文章會千篇一律了!

三、用思維導圖架構表達思路,一目了然

《語文課程標準》中提出的學生寫話、習作文字表達 的總要求是“能具體明確、文從字順地表達自己的見聞、體 驗和想法”。可是教材中并沒有對“如何做到具體明確、文從字順”作詳細的闡述,實際教學中教師往往也只是照本 宣科地要求學生“要把內容寫清楚寫具體,把語句寫通順,表達出自己的真情實感”。而學生對于“怎樣寫清楚寫具 體,怎樣表達自己的真實感情”總是“一頭霧水”。

比如,前面“可愛的校園”的“校園美景系列”的文 章,首先讓學生設計游覽線路,做到按一定的順序寫;接著 讓學生選擇游覽線路上的主要景點,做到重點突出;然后讓學生運用恰當的手法抓住景物主要特征進行描繪;最后還要融入自己的感情,適當地把人的活動與景物的描寫結合起來,給人以一種親切、動靜結合的美感。思維導圖例舉如下:

總之,借助“思維導圖”這一可視化的思維工具為學習支架,來嘗試研究教學內容、改進教學方法,既可以使讀寫之間的天然聯系變得水乳交融,有助于學生語文素養的綜合提升。思維導圖對學生寫作的幫助主要體現在讓學生解決作文“寫什么”與“怎么寫”這兩個維度的教學難點,使作文指導變得形象化與可視化,使思維過程外顯化,非常符合小學生的心理特點,也有助于寫作教學質量的提高。

參考文獻

[1]郭利娟.“思維導圖”在小學語文高段習作教學中的具體應用[J].課程教育研究.2018(10)

[2]董麗琴.思維導圖在小學語文高年級習作教學中的應用研究[J].讀天下.2017(03)