從兒童BMI數據看生命觀念的落實

許雅麗

摘 ?要:進入21世紀以來,兒童超重和肥胖逐漸發展成為威脅公眾健康和安全的“殺手”之一。而部分兒童身體消瘦,過度“減肥”,造成營養不良等問題,影響健康。因此,本文旨在通過對不同年齡段兒童BMI的數據分析,了解各階段兒童具備的體重控制觀念,進一步分析出不同學段的學校教育中教師落實生命觀念的現狀。

關鍵詞:兒童;身高體重指數;生命觀念

身高體重指數(Body Mass Index,簡稱BMI)通過人體體重和身高兩個數值獲得相對客觀的參數,并用這個參數所處范圍衡量身體質量,是國際上常用的衡量人體肥胖程度和健康狀況的重要標準。根據《中國兒童肥胖報告》,在我國,近年來兒童超重肥胖率持續增長,除卻遺傳因素的影響,兒童的行為和環境因素成為重要推手(注:國際《兒童權利公約》將“兒童”界定為“18歲以下的任何人”)。兒童時期超重或肥胖易導致成年后仍然肥胖,同時也為動脈硬化、Ⅱ型糖尿病和心血管疾病以及代謝綜合征的發生埋下隱患,從而導致了慢性病呈現出低齡化的發展趨勢。

兒童時期形成的良好飲食結構和健康生活習慣是其未來生活身體健康的重要保障。而良好飲食結構和健康生活習慣的形成則依賴于正確的體重控制觀念的建立。因此,本文通過對不同年齡段學生BMI值分析得出其體重控制觀念,從而了解不同年齡段的學生目前所具備的生命觀念,進一步分析出不同學段的學校教育中教師落實生命觀念的現狀。

一、研究對象與研究方法

(一)研究對象

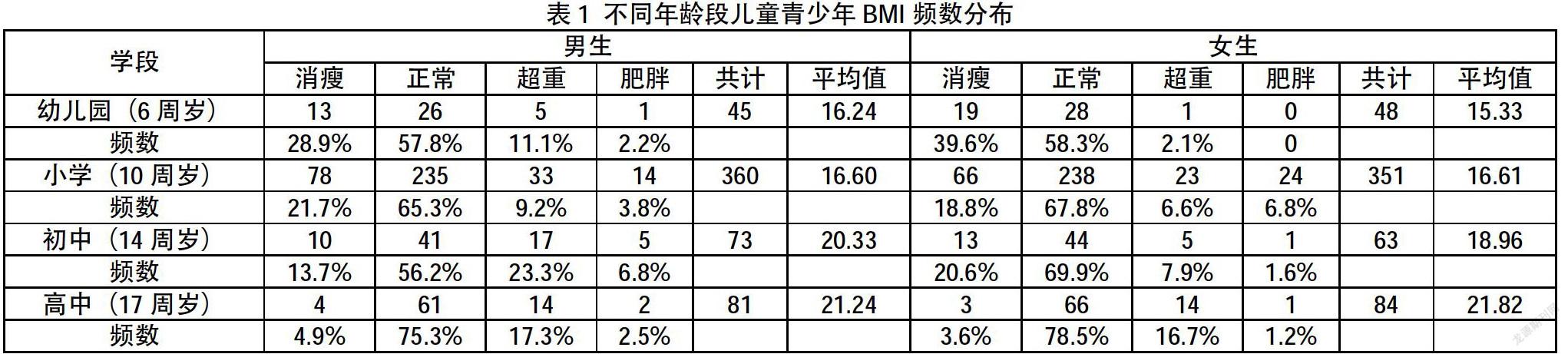

以某幼兒園大班(6周歲)94人、某小學四年級(10周歲)711人、某初中初二(14周歲)136人及某高中高三(17周歲)165人,四個年齡段共計1106名學生為研究對象,實地測量他們的身高、體重、BMI值等,獲得實際有效數據1105份,其中男生559份、女生546份。

(二)研究方法

1.文獻研究法

通過中國知網學術期刊數據庫、萬方數字化期刊信息檢索系統、中文科技期刊數據庫(維普)檢索系統等中文數據庫查閱與身高體重指數、生命觀念等相關的文獻資料,通過超星電子圖書信息檢索系統查閱相關書籍資料。

2.數量研究法

根據BMI計算公式:體重(kg)/身高(m),用EXCEL計算出BMI值,統計出不同年齡段兒童的BMI頻數分布。

二、結果與分析

(一)不同年齡段兒童的BMI頻數分布特點

根據《國家學生體質健康標準(2014年修訂)》中對不同年級男、女生身高體重指數(BMI)單項評分表中的BMI分級標準對研究對象進行肥胖分級。具體結果見表1。

從表1可知,男生女生各年齡段的BMI大部分學生的BMI值分布基本正常,且男生的BMI隨著年齡的增大一直呈現上升趨勢,而女生的BMI隨年齡的增長而增長,但略有起伏。同時不同年齡段均有不同比例的學生超重或肥胖,初二(14周歲)男生、高三(17周歲)女生尤為突出。幼兒園(6周歲)階段的男生、女生均出現較大的消瘦比例。

(二)BMI反映的問題及原因分析

兒童肥胖的直接原因是能量攝入長期超過人體的消耗,脂肪過度積聚,導致體重超過一定范圍。隨著年齡的增長,男女生BMI不斷增大的原因是多方面的,不同年齡段兒童肥胖原因有所差異。幼兒園和小學階段:(1)飲食結構不合理。喜食漢堡等快餐;過量攝食油炸、膨化等不健康零食;(2)能量支出少,運動量過少。(3)家長的錯誤認知。①部分家長認為小時候胖不是問題,長高之后體重就會正常,因此忽視了對兒童體重的管理;②很多長輩認為,白白胖胖、肉嘟嘟的孩子才健康,因此造成兒童攝入過多能量。

初高中階段:(1)由于青春期性激素分泌增加,導致兒童較多的脂肪囤積;(2)飲食結構不合理。部分家長不重視飲食健康,出現不吃或少吃早餐、常吃快餐的行為,過量飲用奶茶等含糖量高的飲品。(3)初中及高中學段,學習負擔不斷加重,學習時間也隨之加長,戶外活動時間減少。(4)心理因素,情緒創傷或心理障礙如父母離異、喪父或母、虐待、溺愛等,可誘發膽小、恐懼、孤獨等,造成不合群,少活動或以進食為自娛,導致肥胖癥。

三、從BMI看生命觀念落實的現狀

在人教版教材中,不同學段的教材都涉及到了體重控制相關知識。如小學科學中,《生活與科技2》包含“飲食的科學”、《系統組成的世界》包含“人體的奧秘”部分;七年級生物下冊《生物園中的人》介紹了人體的營養、物質的運輸、廢物的排出等內容;高中階段則從血糖的來源與去向、內環境穩態等方面滲透正確的體重控制觀念。但結合實際調查中的BMI值,可以看出,雖然有課堂上教師的引導,學生生命觀念的形成依然不容樂觀。筆者認為,現狀的形成,一部分原因是目前部分生物教師在教學過程中,過于注重教材內容的講解,而減少了生活實例的論證,學生無法直觀從生活實例中認識到不正確體重控制觀念的危害性,也就無法從思想上真正重視并樹立正確的體重觀念,因此生命觀念的落實有待進一步加強。

參考文獻:

[1] 中國青少年心理健康調查課題組編. 中國青少年心理健康報告[M]. 北京:中國科學技術出版社,2013.03:79-85.

[2] 國家衛生計生委家庭司編. 青少年健康發展指南[M]. 北京:中國人口出版社,2017:14-22