數形結合方法在高中數學教學中的應用研究

王文娟

摘要:伴隨著我國教育的發展,高中數學越來越注重學生空間感以及思維轉換能力的提高,培養學生學習能力,快速的解決數學問題。因此教師需要轉變傳統的教學理念,在高中數學教學中,采用數形結合的教學方法,培養學生的數學思想,從而創造高效的數學教學課堂。基于此,本文首先對數形結合方法在高中數學教學中的應用優勢進行分析,然后對具體的應用策略進行探究,僅供有關人士參考。

關鍵詞:數形結合;高中數學;應用

引言:

高中數學一直被學生視為重難點內容,具有較強的抽象性與邏輯性。教師為了使學生對數學知識的本質加強掌握,加深學生的實際運用與記憶能力,就需要將抽象的數學知識轉換為可視化的圖形,以此來發展學生的思維能力,提高教學效率。由此可見,在高中數學教學中對數形結合方法的應用進行探究具有重要的現實意義。

一、數形結合方法在高中數學教學中的應用優勢

在高中階段,數學知識難度與初中相比有了質的飛躍,使得初高中數學在銜接中存在問題。高中數學知識邏輯性與抽想性更強,需要學生有較高的理解能力、推理能力、想象能力、思維運算能力。數形結合思想方法的運用可以將抽象的數學知識具體化,降低學生的理解難度,從而有效的提高學生的學習自信心。讓其在學習的過程中,自動的克服畏難心理,積極主動的參與到高中數學教學課堂中。

除此之外,數形結合思想方法的運用可以提高學生的學習熱情,培養學生的自主學習能力。數學與語文、英語等學科不同,數學知識通常都具有一定的邏輯性與推理性,符號與公式繁雜,這就提高了高中數學的學習難度,使得學生產生厭煩心里。數形結合方法的運用可以幫助學生轉化思維。在學習的過程中,運用圖形與數字的相互轉化,掌握數學知識的深刻內涵,使得學習難度有效的降低,激發學生的學習興趣。

二、數形結合方法在高中數學教學中的應用策略

(一)挖掘教材中的數形結合素材

在高中數學教學中,教師需要改變傳統言傳身教的教學理念,將數形結合思想方法貫穿到整個教學過程中。在對教學大綱以及教學方案進行設計時,對教材中數形結合知識進行積極的探索。當前教師在對教材進行探索時,發現許多知識都可以運用數形結合的方法加強學生對知識的理解[1]。例如,教師在講解人教版教材《解三角形》、《概率》中都蘊含著數形結合的知識,所以教師在教學的過程中,需要結合實際的教學情況以及教學目標,認真的梳理教學內容,采用數形結合方法進行教學。如,在講解《解三角形》中的正弦定理與余弦定理時,可以結合數形結合的方法,使得學生對正弦定理、余弦定理的概念以及公式有全面的理解,之后結合具有的應用實例,幫助學生更加高效的學習。

(二)借助教學工具提高學生思維能力

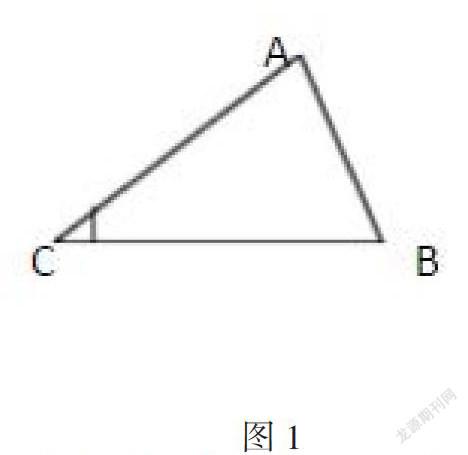

在我國先進科學技術的推動下,信息化技術逐漸滲透到各個領域。在教學領域中,多媒體技術得到了廣泛的運用。所以教師在采用數形結合的方法進行教學時,可以運用多媒體技術顯示轉換內容,將正確的圖形直觀的展示給學生。針對一些重難點內容可以進行重復、多次的觀看。多媒體教學的應用可以有效的提高教學效率,并且動態化圖形演示的教學效果明顯優于教師機械的講解。這時學生就會掌握數學的規律性與邏輯性,在解題的過程中,快速的找到切入點,提升自身的解題效率[2]。仍以上文所述的《解三角形》為例,教師在課堂導入環節,就可以應用多媒體播放如圖1所示的圖形。在播放的過程中,需要進行動態演示,在CB邊與∠B固定的情況下,圍繞C點旋轉AC邊,在動態演示的過程中,學生就會掌握∠C與AB邊的關系。這時教師再進行課堂導入時,就會加強學生的理解。

教師在教學的過程中,需要指導學生應用數形結合的方法進行解題。將圖形與數字之間進行相互轉換。運用圖形將三角函數等復雜的公式知識展現出來,加強學生對抽象知識的記憶,教師教學的過程中,需要多采用數形結合的教學策略,這時就會在無形中向學生滲透數形結合在高中數學知識的重要性,主動將其應用在解題過程中。例如,學生在對概率問題進行解答時,教師就可以指導學生采用數形結合的方法進行解題。運用圖標將文中所示的數據列出,通過概率問題的可視化,可以快速的找出這一抽象知識的規律性,將概率問題變得簡單化。所以為了加強學生對數學思路的理解,快速的找出解題技巧,可以通過圖形、表格的形式將數學知識生動的展示出來。

結束語:

綜上所述,高中數學教學中,數形結合方法的應用可以有效的提高教學質量,培養學生的數學思維,加強學生對數學知識的理解,緩解學生的學習壓力,從而有效的提高學生的學習熱情。所以在教學的過程中,教師需要對數形結合方在高中數學教學中的應用優勢進行分析,在實際教學的過程中采取挖掘教材中的數形結合素材、借助教學工具提高學生思維能力。指導學生正確的數形結合應用方法等教學策略確保數形結合方法的應用價值,從而創造高效的教學課堂,促進學生的健康發展。

參考文獻:

[1]劉贊. 探析數形結合方法在高中數學教學中的應用[J]. 中國校外教育,2019(26):85-86.

[2]楊曉婷. 數形結合方法在高中數學教學中的應用探究[J]. 課程教育研究,2018(50):124.