宋代兩幅《墨蘭圖》之比較

朱薇

摘 要:流傳于世的藝術作品,描繪相同的題材不在少數,然而,產生于同一時代背景下相同題材的作品,卻流露出了迥然不同的氣質風貌,并不常見,不禁讓人思索這其中緣故。文章將選取文人畫中極具代表性的“蘭”題材,以其典型人物鄭思肖和趙孟堅的作品為例,從存世的《墨蘭圖》出發,分析兩幅作品不同的藝術手法及風格,并結合畫家出身、個性、追求等方面試圖窺探出同一題材形成不同風貌的內在因素。

關鍵詞:《墨蘭圖》;鄭思肖;趙孟堅;比較

鄭思肖和趙孟堅的《墨蘭圖》是留存下來畫蘭的經典之作,并且二人是“蘭史”中的典型代表人物。宋朝文人畫興起,二人不約而同地選擇了這一客觀物象,是文人的心照不宣,也是時代的造就。運用托物言志的手法,以蘭花為載體,表現自己的思想情趣,觀察兩者現留存于世的作品,其筆法、風貌、氣質迥然。畫同一題材,言不同意志,分析這一現象出現的內在因素不無意義,同時也為處于相似歷史背景下的文人如何表達文化訴求提供思考案例。

一、“蘭畫”盛行的時代因素

蘭花盛開于修長飄逸的葉片之中,不似其他花卉色彩鮮艷、花瓣碩大,蘭含蓄開放有謙謙君子之態,花朵不起眼卻香氣悠遠,符合古代文人追求收斂清雅的審美風尚。其作為象征或意象可抒發作者的幽情逸趣,成就了文人畫四君子“梅、蘭、竹、菊”典型形象。后逐漸有了以“蘭”為美好比喻的形容詞,如“蘭章”[1]、“蘭交”[2]分別形容優雅的詩文作品和純潔的友誼。這是客觀物象所包含的形外之意。《論語·雍也篇》,子曰:“知者樂水,仁者樂山。”智者達于事理,如水般包容、悠然、活潑;而仁者寬厚、崇高、安寧如大山一般。北宋隱逸詩人林和靖,無妻無子,隱居在杭州孤山,過著植梅放鶴的生活,被稱為“梅妻鶴子”,傳為千古佳話。[3]他寫出梅花的千古絕唱,“疏影橫斜水清淺,暗香浮動月黃昏”,筆下生出了梅花的風姿。林逋在暗香浮動中看到隱者的高標。陶淵明愛菊,因其在傲霜殘枝中看到孤臣的勁節。梅、菊等物象皆和蘭花一般承載著文人對于情感追求的寄托。

文人畫的出現可追溯到南朝的宗炳和王微;唐朝王維創造了水墨山水畫派,被譽為南宗之祖;宋蘇東坡詩“論畫以形似,見于兒童鄰”,影響了大批文人;明董其昌是文人畫理論的集大成者。他們的理論皆形成了文人畫尚簡、寫意的基礎。據鄧椿在《畫繼》中的記載,他曾見過米芾畫的紙本《梅松蘭菊圖》,并說道:“梅、松、蘭、菊相因于一紙之上,交柯互葉而不相亂,以為繁則近簡,以為簡則不疏。太高太奇,實曠代之奇作也。”可知北宋時蘭還未成為繪畫的主題,而是和其他物象一起出現于畫面中。公元1127年,靖康之變,康王趙構建立南宋。在特殊的時代背景下,文人畫興起,為蘭題材的盛行開拓了道路。宋末元初,前朝文人大多不仕,如鄭思肖和趙孟堅等,亡國喪君的悲憤和不能為朝效力的痛楚無處發泄,詩畫成了他們表達思想情緒的方式。此外,屈原《離騷》中關于香草美人的意象使得后世文人更加鐘情于“蘭畫”。由此,文人筆下的蘭花姿態各異,“蘭畫”成為文人畫的代表。

二、畫家個人經歷和性格特質之比較

鄭思肖是宋末元初頗有名望的詩人和畫家,繪畫題材不甚寬廣,僅擅長水墨竹蘭,著有《心史》《鄭所南先生文集》等。1307年,鄭思肖67歲時,作《三教記序》中說道:“余自幼歲,世其儒;近中年,闖于仙;入晚增,游于禪;今老而死至,悉委之。”這句話概括了鄭思肖自幼年到老年的思想變化,儒、道、禪三家相繼對他的心理產生影響,進一步來看,鄭氏孤傲淡泊的個性及因他不承認元蒙政權所引發的一系列言行甚至過激行為都有其思想根源。其父叔起,官至南宋平江(今江蘇蘇州)書院山長,鄭思肖自幼秉承父學,他在《久久書》中也曾說道:“我父剛方純正,行三綱五常之道也。萬不肖其一二,烏取為人子。”可見其父的教誨深深根植于他的心中,并提到其母親所言:“汝不行汝父之言,汝不如死。”三綱五常思想于鄭氏而言早已根深蒂固。宋末,鄭思肖以太學生應博學鴻詞試,元軍侵入時,曾向朝廷獻抵御之計,未被采納,后來,隱居在蘇州的寺廟中。鄭思肖對待宋朝忠心耿耿,一生沉浸在宋朝滅亡的自責中,將宋的覆滅看做成是自己的負棄。

鄭思肖一生遭遇喪父母、喪妻兒、喪君主、喪祖國,一連串的打擊使他不堪重負,甚至破壞了他正常的思維活動,將宋朝的滅亡歸結到自己身上,陷入極度自責的負面情緒,以致臨死前囑咐好友唐東嶼畫一牌位“大宋不忠不孝鄭思肖”。對于元蒙新政權,他采取不接受不承認的方式,隱居在寺觀,并將自己的田產轉移給寺廟以避交元朝田賦,因為交田賦就意味著承認元朝政權。這是鄭氏性格中的抵抗和否定。

元初,有大批文人聚集在杭州。文人聚集處便有了交游活動,是為抒發懷念故國之情,所以舊都臨安又被稱為“故京”。故京臨近的湖州、蘇州等地文人,也都乘舟赴會。實際上這是宋朝遺民的交游活動,而鄭思肖作為遺民思想最為強烈的人物卻很少參與。鄭思肖一生獨來獨往,喪妻后也沒有再續,孑然一身,臨終前唯有至交唐東嶼在旁。這是鄭氏個性中孤僻不群的一面。

趙孟堅是宋太祖十一世孫,為宋宗室,趙孟頫是其族弟。趙孟堅善書法、繪畫,在當時是頗有名氣的收藏家,喜畫梅、蘭、竹、松、水仙,繪畫受到楊無咎的影響。中進士后,官至朝散大夫、嚴州太守,宋亡后,不仕,隱居在廣陳鎮。趙孟頫仕元之后,在遺民圈內引起極大的震動,鄭思肖和趙孟堅等人和他斷絕了往來。趙孟頫來訪,趙孟堅閉門不納。經其妻室挽勸,才讓趙孟頫從后門躋身。趙孟頫離去后,命人清洗他的坐具。可見趙孟堅對于趙孟頫仕元極為不滿甚至是蔑視的。

趙孟堅出身宗室,是貴族,是有名望的收藏家,歸隱之后仍然可以擁有一份閑適的生活。據前人研究,趙孟堅效仿魏晉名士的生活風趣,時常比之米南宮,游山玩水,常挾雅物于舟中,人一見便知“趙子固書畫船也”。好友周密在《齊東野語》 中說道:“薄暮,入西冷,掠孤山,艤棹茂樹間,指林麓最幽處,瞪目絕叫:‘此真洪谷子(為五代畫家荊浩)、董北苑(為北宋畫家董源)得意筆也。鄰舟數十皆驚絕嘆,以為真謫仙人。”據上述描述可窺見趙孟堅的性格氣質、才情風貌。

三、畫家藝術觀念和創作手法之比較

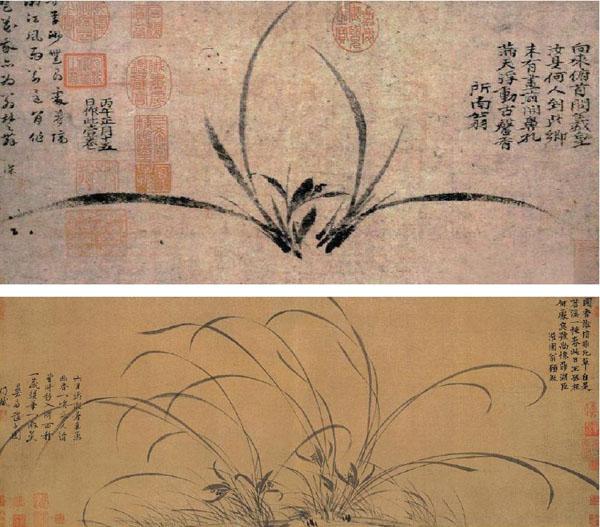

鄭思肖正直、孤傲、決絕的性格在他的《墨蘭圖》(本文以1306年所作為參考)體現得淋漓盡致。圖中墨蘭孤立于畫面之中,沒有任何其他物與之相輝映,再來看鄭思肖,他一生獨往獨來,和其他文人很少有交集,墨蘭的形象就仿佛是他的寫照。墨蘭根下甚至無土,世人驚奇,他回道:“土為番人所奪,汝尚不知耶?”畫面中右上角作者寫道:“向來俯首問羲皇,汝是何人到此鄉?未有畫前開鼻孔,滿天浮動古馨香。”畫面左上方題詞:“芳香渺無尋處,夢隔湘江風雨,翁是閑作楚花,我亦為翁楚舞。”文字筆力勁健,作者的愛國之情、自潔清高的氣質躍然于紙上。文字和畫面中的墨蘭詩畫相融,相輔相成,使整個畫面更加鮮活動人。《墨蘭圖》中的枝葉和書法一樣勁健有力,直趨向上,猶如鄭氏不屈不撓的品格。墨蘭分為兩叢,兩邊的枝葉有的向外擴散,有向上伸展,前后呼應使整個畫面融為一體。作者用墨較濃,或肆意揮去,或筆斷意連,葉寬與葉細處,虛實相生,鄭氏將蘭葉的窈窕身姿,表現得瀟灑恣意。圖中只有一朵盛放的蘭花和一個嬌小玲瓏的花骨朵,花骨朵和蘭花在布局上是上下顧盼的關系,仿佛它們在相互交流,抬頭與低頭間只為訴說著少女的心事。宋代蘇轍在詩中描寫了蘭花的香氣:“谷深不見蘭生處,追逐微風偶得之。”可見蘭花香氣悠遠綿長,是鄭思肖等文人精神的寫照。鄭思肖畫蘭花在當時頗有名氣,有縣令求其畫,未果,便以賦稅相威脅,他說:“頭可斷,蘭不可得。”鄭思肖曾在畫中題寫:“求則不得,不求或與。老眼空闊,清風萬古。”《墨蘭圖》只贈予與之相配的人,這是鄭氏的氣節。

趙孟堅的《墨蘭圖》藏于北京故宮博物院,畫面可分為三個部分:蘭葉、蘭花、小草。墨蘭又分為兩叢屹立于土坡中,大批的蘭葉逶迤修長,幾乎占據了整個畫面,葉片大多偏向一邊,蘭葉最頂端多向內卷曲,葉片呈現出柔弱纖長之態,自有一股風流。蘭葉與小草間盛開著幾朵蘭花,仰首向上,花瓣和蘭葉所用筆法相似,多為“點撇法”。其下是幾叢小草,為墨蘭點綴,看似雜亂,實則和蘭葉偏向一致。畫卷的左側有其自題詩:“六月衡湘暑氣蒸,幽香一噴冰人清。曾將移入浙西種,一歲才華一兩莖。”似在述說蘭花可消解悶熱的暑氣,可惜將其移入浙西之后,花太少,消暑也不見得有效了。像脫口而出的語句,和畫一樣輕松自如。畫面的右側,有位灌園翁顧敬,題詩一首:“國香誰信非凡草,自是苕溪一種春。此日王孫在何處?烏號尚憶鼎湖臣。”顧敬是元末明初吳縣人,號灌園翁,有《灌園翁稿》傳世,與倪瓚是好友,可能是后來收藏了《墨蘭圖》,得以題詩。這首詩又有著怎樣的寓意?王孫指的是誰?顧敬和趙孟堅都遭遇了朝代的更迭,也許有著同樣的惆悵。

四、結語

鄭思肖的《墨蘭圖》健勁有力,剛強挺拔,與其悲慘命運及孤傲個性不無關系;趙孟堅所繪《墨蘭圖》秀致雋永,折射出其瀟灑不羈的個性與超逸灑脫的情懷。文人畫重在直抒胸臆,墨蘭是畫家展現自我的載體,是二人人格的寫照。郭熙在《林泉高致集》中說道:“今執筆者所養之不擴充,所覽之不淳熟,所經之不眾多,所取之不精粹,而得紙拂壁,水墨遽下,不知何以掇景于煙霞之表,發興于溪山之巔哉!后主妄語,其病可數”。雖說的是山水畫,但對于文人畫家也有著不可取代的意義。鄭思肖和趙孟堅正是做到了“所養擴充,所覽淳熟,所經眾多,所取精粹”。他們二人的作品猶如他們的人格一樣高情遠致,熠熠生輝,值得后人思考學習。

參考文獻:

[1]吳厚炎.審美的人生態度:宋元“蘭畫”與“文人寄興派”[J].興義民族師范學院學報, 2001(2).

[2]張金紅.文人心志:鄭思肖及其《墨蘭圖》試析[J].福建商學院學報,2002(6).

[3]余輝.遺民意識與南宋遺民繪畫[J].故宮博物院院刊,1994(4).

[4]馬繼東.只有所南心不改,淚泉和墨寫離騷:鄭思肖《墨蘭圖》淺析[J].翠苑:民族美術,2016.

[5]王伯敏.中國美術通史[M].濟南:山東教育出版社,1987.