高中課程設置缺失狀況探究

王鐘毓

【摘要】課程設置是教育制度對學生獲取知識和教育成長的直接干預方式,在以往研究和現實觀察中,具體課程設置在落地實施時出現了缺失狀況,主要表現在非高考課程課時隨年級的增高而減少,甚至刪除。本研究通過查閱文獻、訪談等方法,來了解高中階段在課程設置方面的基本狀況,對比我國教育改革的基本方向以及師生對于課程設置的看法,以期反思高中課程設置的缺失狀況。

【關鍵詞】高中 ?課程設置 ?缺失

【中圖分類號】G632.3 ?【文獻標識碼】A 【文章編號】2095-3089(2019)27-0004-02

一、問題的提出

課程設置是教育制度對學生獲取知識和教育成長的直接干預方式,根據我國課改的基本方向,我國高中課程設置要求實現學生知識與技能、過程與方法、情感態度與價值觀的全面發展(李志厚,2014:52)。然而,根據筆者觀察和以往研究顯示,具體課程設置在落地實施時出現了缺失狀況,主要表現在非高考課程課時隨年級的增高而減少,甚至刪除。這種課程現象具體如何運作,它對于教育參與各方的意義是什么,則是本研究主要關心的議題。一方面來幫助學生理解課程設置基本概念,促進教育雙方的有效合作;同時也是嘗試反思新時代要求下課程設置與師生預期之間的差異,以完成教學的社會化目的。

二、文獻綜述

自課改以來,有關政策實施過程中的各類調查研究都在不斷更新。高考對高中課程的“指揮棒”作用影響由來已久,高中課程據此也可以被明顯區分為高考科目課程(語文、數學、英語及考生選擇的其他考試科目)、非高考科目課程(九大學科中,除考生選擇考試科目以外的其他科目)、通識課程(體育、音樂、計算機等通識類課程)等三類。課改以來高中課程也一直在調整并避免成為“唯高考”式教學,學者們不斷探討如何發揮高考正面的積極影響(董雅琪、楊李娜,2015)。

現階段研究中,對于我國21世紀以來高中課程改革的討論眾多,但直接關注課程設置方面的有待補充。相關討論顯示,我國原有高中課程在促進學生發展方面落實得比較好的是基礎知識和基本技能方面,這與高考導向的高中教學密切相關,也顯示了社會各界對于工具性技能的重視。盡管如此,學界普遍認為高中課改對于立足于培養好社會的公民、能獨立思考的人才,還是基礎扎實且訓練有素的工作者的教育目標還不清晰。同時,以往對高中課程設置的研究集中在教育學界,其研究以理論研究和政策分析為主,并結合典型案例作為討論依據。因此,從具體的課程內容方面加以討論,可以為宏觀政策研究提供更多事實支撐。

三、研究方法

基于學者們針對新課程改革的內容、特點,以及與其他教育制度和市場關系的詳細介紹,本研究認為還需要了解一線教師和學生對于新課程設置的看法,特別是對于不同類型課程作用的長遠考量。因此在研究方法上,單一的政策分析或制度分析則相對有限,也促使本研究嘗試采用案例研究來進行討論。

北京是教育改革的典型示范地區,本研究選擇的調研點則是北京地區一所公辦高中。首先通過文獻調研,搜集案例學校關于課程改革發布的官方文件,以及關于學校課程設置的相關管理辦法,包括教師聘任標準與管理制度、學生相關課程考核方式等。其次,以簡單隨機抽樣確定課程設置各參與方訪談對象,包括2名負責研究落實課改制度和課程設計的教育管理者,9名不同類型課程的教師,以及9名實施不同課程方案的各年級學生。采用訪談提綱的問題來了解其不同角色身份下對于課程設置的相關認知,以及對其的實際影響。

四、研究結果與討論

(一)課程設置變化狀況

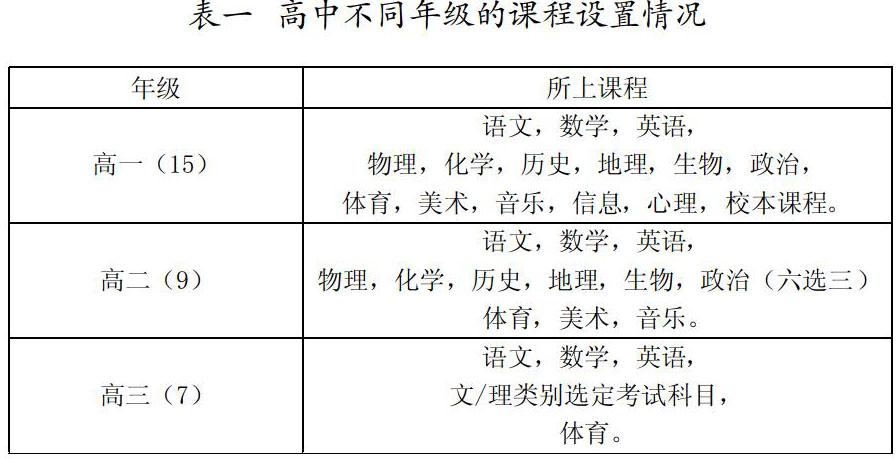

如表一所示,隨高中學生年級的增高,學生所上課程類別逐漸從15門減少到9門,并注重將學習重點放在了高考科目。其中,體育、美術、音樂、信息、心理、史地等通識類科目減少最為嚴重,直到高三只剩下體育一門課程。由于學生的總體在校上課時間沒有變化,高中學生的年級越高,安排在每門考試科目上的學習時間越多。

(二)課程設置操作及認知

根據對學校主管課程改革相關負責人的訪談,以及對學校對課改文件的研讀與落實情況來看,課程設置上的通識類課程減少是課改過程中普遍現象,課改要求在實際落地過程中產生了與學校、教師以及學生的相互妥協。學校對主管領導發放普通高中課程方案,對任課教師發放普通高中各科課程標準,并組織相關會議、講座幫助教師和領導學習文件內容,但課程設置變化實施層面存在一定難度。

各科目教師和學生盡管普遍意識到隨年級的增高,非高考課程出現減少甚至刪除的情況,對于高考的擔憂和更多的需求,使得他們都只能妥協仍然接受這樣的教學安排。需要意識到的是,非高考課程的開設對于學生而言具有調節或緩解學生課業壓力的作用,極大部分的訪談學生表達了類似的需求。對于授課教師而言,被訪者也回答了在高二年級保留部分非高考科目課程的設想,以此來調整教師的授課壓力,并有助于課堂疲倦情況的緩解。

(三)課程設置缺失的討論

根據訪談結果來看,大多數被訪者已經認知到課程設置會影響到學生的全方面發展。普通高中課程方案書提出,普通高中課程在義務教育的基礎上,進一步提升學生綜合素質。高中學校普遍存在的課程類目隨年級的增高而減少的現象,雖然符合國家對課時要求的標準,對于學生培養目標是否可以有效完成還有待考證。對于北京市某高中現行的課程政策,以及學生和教師對于政策的回應來看,該政策的具體實施仍有待發展。

另一方面,不同的課程類型均衡設置會對課程調節、知識平衡、教學質量等方面產生影響。被訪學生和老師均認為非高考課程的設置有調節或緩解學生課業壓力的作用,而非高考課程隨年級的增高而減少會增加高考課程教師授課時間,增加任教高考科目教師的授課壓力。同時,非高考課程時長隨年級增高而減少,在其他高考科目課程的上課狀態也會產生相應的變化,從而進一步影響教師教學質量。

五、總結與建議

根據課程設置的具體操作和參與各方的認知情況,當前高中學校的課程設置缺失情況不可避免,也對課改的實施貫徹提出了更具體的要求。在課程設置的發展進程中,學校應加強與教師和學生的共同協商和努力,討論出符合實際情況的實施方案,以促進教學目標的全面完成。對于已經執行的課程方案要積極改進調整,始終貫徹國家要求的對學生的培養目標。同時,在課程實施與評價方面,要努力完善考試評價制度,規范考試評價要求,發揮高考對課程設置的積極有效影響。

參考文獻:

[1]陳業.建國以來我國普通高中課程設置歷史、現狀與發展路向研究[D].廣州大學碩士學位論文,2011.

[2]董雅琪,楊李娜.高考改革與高中新課程改革的互動關系探究[J].黑龍江教育學院學報,第34卷第12期:70-72,2015.

[3]李志厚.我國普通高中新課程設置反思:合理性與可行性分析[J].教育科學研究,第1期:51-55,2014.