初中物理基于提升學生核心素養的作業設計與評價

摘 要:物理核心素養是學生在接受物理教育過程中逐步形成的適應個人終生發展和社會發展需要的必備品格和關鍵能力。作業是教學中不可或缺的重要環節,也是課堂教學的延伸和補充。良好的作業設計不僅能幫助學生鞏固、內化知識,也能促進學生核心素養的提升。

關鍵詞:核心素養;初中物理;作業設計;評價

一、 引言

物理核心素養是學生在接受物理教育過程中逐步形成的適應個人終生發展和社會發展需要的必備品格和關鍵能力,是學生通過物理學習內化的帶有物理學科特性的品質,是學生科學素養的關鍵成分。物理核心素養主要由“物理觀念”“科學探究”“科學思維”“科學態度與責任”四個要素構成。

提升學生的核心素養,既需要宏觀的頂層設計描繪藍圖,也需要微觀的教學實踐落地推進。作業是教學中不可或缺的重要環節,也是課堂教學的延伸和補充。物理是一門以實驗和觀察為基礎的科學,其獨特之處在于物理學習的過程包含了物理知識、科學思想、探究能力和科學素養的培養,但在傳統的初中物理作業設計中,作業形式單一,內容雜而重復,只注重檢驗學生對物理知識和方法的掌握程度,對于物理學科的育人價值沒有充分挖掘。基于此,筆者對初中物理作業現狀進行分析,以提升學生的核心素養為目標,從豐富作業形式,多元標準評價,促進學生綜合素質發展等方面開展了一系列作業設計的優化實踐,以求充分發揮作業在初中物理教學中的功效。

二、 初中物理作業現狀分析

(一) 作業內容形式單一,學生興趣受阻

目前,初中階段的物理作業多以紙質形式出現,大部分習題來自課后練習、練習冊和教輔材料,這些材料往往形式單調,內容重復,題目多而不精,旨在通過機械性的重復訓練讓學生鞏固知識,學生因此深陷“題海戰術”,苦不堪言,長此以往對學習喪失了積極性,同時也無法達到核心素養培養的要求。

(二) 作業育人價值缺失,學生發展受限

傳統作業設計一般著重于考查學生的知識掌握程度,缺乏對于學生除解題之外的探究能力、思維方法和科學態度的培養,而這些能力、方法和情感才是物理學科最核心的價值所在,所謂“教育就是當一個人把在學校所學全部忘光之后剩下的東西。”傳統作業中本末倒置的現象一定程度上限制了學生的發展。

三、 基于提升學生核心素養的初中物理作業設計

基于提升學生核心素養的目標,筆者嘗試突破傳統物理作業文本形式的局限,做出了一些創新形式的作業設計。

(一) 整理型作業——培養學生的建構意識

物理觀念是從物理學視角形成的關于物質、運動和相互作用、能量等的基本認識,它的形成和發展需要以建立完備的知識結構體系為基礎。而整理型作業就是指對所學知識進行梳理和整合,形成清晰和結構化的知識體系的一類作業。

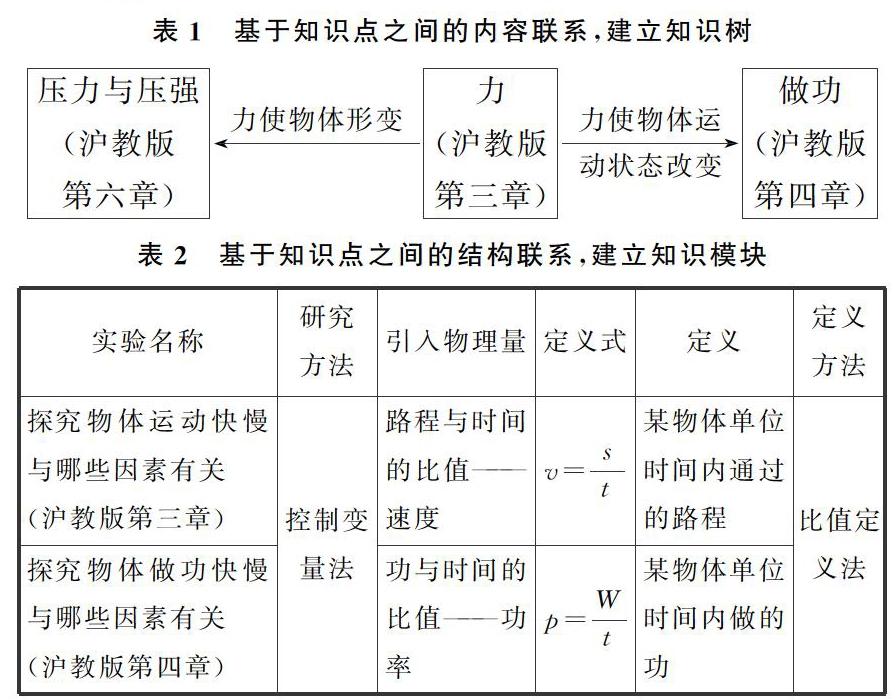

初中物理知識劃分為聲、光、運動和力、機械和功、熱與能、壓力與壓強、電路、電能與磁、從原子到星系九個單元。整理型作業,旨在使學生根據各單元知識在內容與結構上的聯系建立知識體系,如表1和表2所示。知識整理可以基于知識內容的聯系,也可以基于知識結構的類比。

從知識點到單元,再從單元到整個初中物理知識體系,最后形成物理觀念,整理型作業培養了學生的知識建構意識和整合能力,是幫助學生學會歸納、類比、比較,形成知識體系,構建物理觀念的有效途徑。

(二) 調查型作業——培養學生的科學態度

科學態度是科學精神的外在表現,它的核心是求真、求實和創新。不同于知識和技能可以短時間習得,科學態度的培養需要漫長的內化過程,必須從進行大量科學調查的過程中感悟和踐行。

新課改要求課程內容要加強與科技發展、現代社會和學生生活之間的聯系,實行STS教育。STS即Science(科學)、Technology(技術)和(Society)社會,STS教育旨在培養具有科學素養的公民,改變科學、技術與社會脫節的狀態,使科學、技術更好地造福于人類。物理源于生活,又高于生活,物理調查型作業是指利用調查工具從社會生活中獲取信息和知識的作業,隨著社會和科技的發展,信息獲取的途徑也多種多樣:可以是閱讀書籍文獻、搜索網絡資源、制作調查問卷、利用統計工具等等。物理調查型作業取材于現實生活,讓學生感受到學習物理是有意義的,激發學習興趣。同時在調查過程中學生經歷了觀察、思考、篩選、匯總、歸納的過程,體會科學求真的不易,形成實事求是、不畏艱難的科學態度與責任。

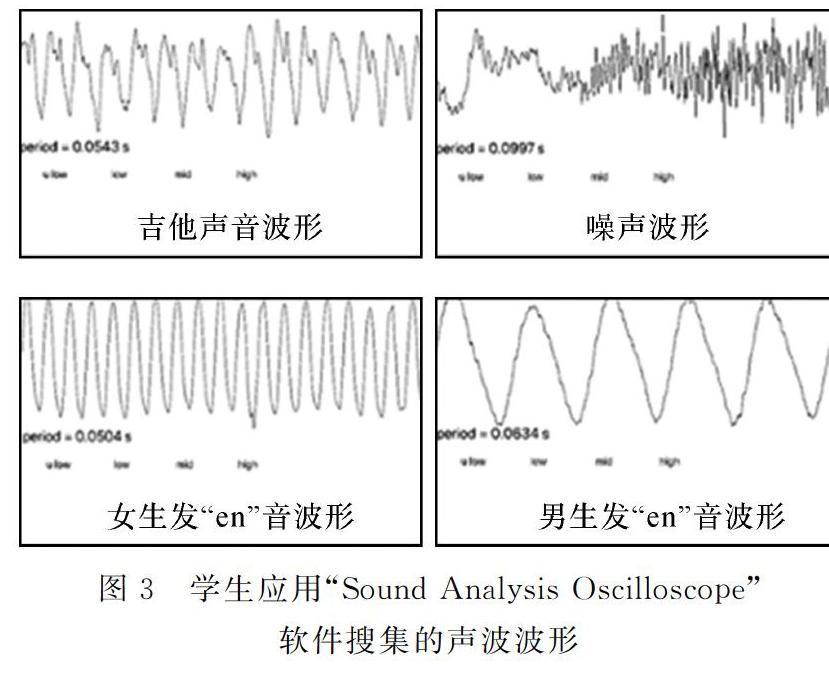

案例:課后作業《調查并搜集我們身邊的聲音》:要求學生應用“Sound Analysis Oscilloscope”軟件搜集我身邊的聲波波形,觀察和比較不同聲音響度、音調、音色之間的區別,收到的電子版作業截圖如圖3所示。

圖3 學生應用“Sound Analysis Oscilloscope”軟件搜集的聲波波形

調查型作業是培養學生科學態度的有效途徑,初中物理還有許多知識的學習也都非常適合這樣的模式。

(三) 實踐型作業——培養學生的探究能力

科學探究能力是指能在真實情境中提出物理問題,形成猜測和假設,利用物理學方法獲取和處理信息,形成結論,以及對科學探究的過程進行交流、評估、反思的能力。二期課改強調學生學習方式的轉變,學習的方式有三個基本維度:自主性、探究性、合作性,這些在實踐型作業中都有體現。

實踐型作業的設計要求學生經歷發現問題、提出猜想、進行實驗、處理數據、分析歸納的過程,教會學生進行科學探究的一般步驟,并在動眼觀察、動腦思考、動手探究、動口交流的過程中培養學生的綜合能力。同時實踐型作業也更貼近學生的最近發展區,正如美國華盛頓兒童博物館的格言:“我聽見了就忘記了,我看見了就記住了,我做了就理解了”,使學生在實踐過程中更深層次地理解和掌握所學知識。

案例:小組合作開展“探究光的全反射現象”的實踐型作業,在之前學習“光的折射”時,光從水(或玻璃)斜射入空氣,在兩種介質的界面上會同時發生反射和折射現象,但當入射角增大到一定程度,折射光線會消失,反射光線仍然存在,這種現象稱為“全反射”。全反射現象的發生有什么條件?請小組合作進行實踐探索并完成實驗報告。

光的全反射是滬教版八年級第三章第二節《光的折射》中的內容,在光的折射學生實驗中會發生此現象,在數據分析時教師一般會一帶而過:“有興趣的同學可以課后閱讀教科書第35頁光的全反射的內容。”初中物理中,學生真正的探究實驗其實不多,而且許多課堂實驗由于時間等種種原因的限制空有探究之名,沒有探究之實。不同于課堂時間有限,學生可以充分利用課余時間完成探究作業,利用這些在課堂中未被充分探究的現象和知識點設計探究型作業,深入挖掘它在培養學生探究能力方面的價值。

四、 評價

(一) 作業形式多樣化,多元標準評價學生

多元智力理論認為學科教學內容如果能以不同方式呈現,并多元化的方式評量,那么具備不同特性和能力的學生就會有更好的理解和表現。新課改也提倡“建立促進學生全面發展的評價體系,評價不僅要關注學生的學業成績,而且要發現和發展學生多方面的潛能,了解學生發展中的需求,幫助學生認識自我、建立自信。”作業形式的多樣化使學生能用多種方式展示其學習,激發了學習興趣,讓學生從鋪天蓋地的文本作業中解放出來,才能感受物理學科的有趣。同時,多種形式的作業也能幫助教師以更多元的角度來評價學生,發現每一個學生的特點和能力,從而“量體裁衣”實施個性化的教育。

(二) 作業目標綜合化,多重維度發展學生

基于提升學生核心素養的作業設計融入了促進物理觀念建構的整理型作業、培養科學素養的調查型作業、培養學生探究能力的實踐型作業和培養學生科學思維的開放型作業,其目的是對學生多維度綜合素質和能力的培養,為學生終身發展打下基石。

新課改實施以來,核心素養在課堂教學中的落實已初見成效,但教師在課后作業中融入核心素養的培養的意識并不足,提升核心素養的行動需要落實在學生課內課外的方方面面才是真的“落地”,作業作為學生每天對于課堂學習的鞏固和延伸,是落實核心素養提升的最佳載體。核心素養生于當下,指向未來,提升學生核心素養不爭朝夕,在于長久,是一個漫長而循序漸進的過程。作為引路人的教師也要在實踐中不斷反思和提升,給學生帶的走的能力,而不是背不動的書包。

參考文獻:

[1]普通高中物理課程標準(2017版)[M].北京:人民教育出版社,2017:4-5.

[2]彭前程.積極探索基于核心素養理念下的物理教學[J].中學物理,2016(2):1-2.

[3]黎北林.初中物理有效作業研究[J].物理教學研究,2017(2):53.

[4]柳德玉.多元智力理論對評價改革的啟示[J].教育探索,2004(5):40-41.

[5]蔡永紅.對多元化學生評價的理論基礎的思考[J].教育理論與實踐,2001(5):34-37.

作者簡介:

馬玉清,上海市,上海市松江區九亭中學。