幼兒園班本課程的實踐探究

高雁瀟

【摘 要】幼兒園班本課程在實施過程中存在著,誤識——把“偽”興趣當“真”興趣,失判——把“豐富”當“深入”,缺思——重“預設”輕“動態”的問題。本文從“啟——捕捉價值點,生成課程;推——挖掘探究點,生發課程;延——關注細微點,延展課程”這三個環節來實施“船來船往”班本課程,在真實情境中促進幼兒思維的深刻性、創造性、靈活性、敏捷性的發展。

【關鍵詞】幼兒園 班本課程 實踐研究

一、問題提出

學習是促進人成長的重要途徑。當前幼教階段的教育關注的重點,從“學什么”轉變為“怎么學”,但在班本課程的探究過程中,我們發現存在以下幾個問題。

1.誤識 — 把“偽”興趣當“真”興趣

發現并捕捉幼兒的興趣,是開展班本化課程的前提。在捕捉幼兒興趣點的過程中教師有時缺乏深入觀察與思考,這使得部分生成的班本課程由于孩子興趣的消失最后無奈“半路夭折”。

2.失判 — 把“豐富”當“深入”

幼兒的興趣與發展需求是同行的,課程的推進需要教師發現幼兒探究過程中的困難點,并搭建適宜的鷹架來促進幼兒思維的深刻性、靈活性、創造性的發展。思維品質的培養,在課程中的體現并不是五大領域面面俱到,而是要按照適宜性、推動性的標準來篩選活動課程。

3.缺思 — 重“預設”輕“動態”

班本課程的實施與推進,就是將課程班本化的過程。在此過程中,教師往往從自己的視角來設計問題、推動課程,沒有以兒童視角觀察問題、發現問題并探究問題,沒有依托班級幼兒實際情況修改、刪減以及擴充。

二、班本課程“船來船往”的實踐探究

教師以支持幼兒在真實情景中解決問題為導向,以深度學習的視角觀察幼兒,由點到面的思維方式建構班本課程“船來船往”框架,并豐富其內容。

1.啟 — 捕捉價值點,生發課程

班本課程的探究點來源于幼兒興趣,教師在尋找班本課程生發點過程中,依靠統計、調查兩種方式,能夠獲得更加準確、客觀的數據,從而精準把握幼兒的真需求、真興趣,避免盲目沖動的挑選。

(1)統計中遴選,尋找幼兒真興趣

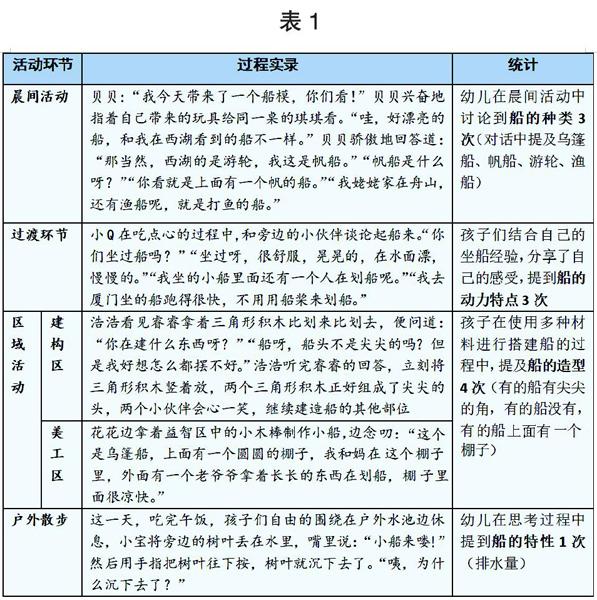

同伴間的談話可以很好地了解幼兒的興趣點,在一天的時間內,由貝貝的船模引發了系列有關船的種類、造型、動力特點以及船的特性的討論一共11次,說明幼兒對于船的知識非常感興趣(見表1)。通過精確的觀察與統計,教師就可以很好地甄選出“船”這一個生發課程。調查表的形式可以幫助教師更好地了解幼兒當前的問題點,從而貼合實際地制訂出課程的大致網絡圖,追隨兒童,滿足幼兒的好奇心。

(2)調查中分析,獲取幼兒真需求

為了深入了解每位幼兒真實的興趣點,制訂更適合的思維網絡圖,教師請幼兒用圖畫的形式來表達自己對船的好奇,之后請家長在幼兒的畫作旁邊用文字進行翻譯。通過畫作的分析可知,60%的幼兒對于船的構造有極強的興趣;25%的幼兒對于船的運動現象感興趣;15%的幼兒對于船的相關歷史故事感興趣。

(3)資源中開發,擴充幼兒真經驗

受限于年齡和生活經驗的不足,幼兒對船的已有經驗較為匱乏,僅為表層感知(外表、功能、顏色),對于船相關深層次的知識較為欠缺,因此,我們決定調動周圍可用資源(圖書資源、家長資源、影視資源以及社會資源)來幫助幼兒更好地認識船,利用各種資源幫助幼兒對船的認知不斷深入。通過圖書資源,幼兒了解了船有不同的種類,每一種船對應的作用也是不同的;觀看船的紀錄片,使幼兒對于船的歷史由來有了深刻了解;邀請家長進入校園與幼兒更深入地探討船的知識。

2.推 — 挖掘探究點,生發課程

深度教育理論強調,幼兒的過程性體驗學習不是知識的被動接受,而是主動地參與活動開展探究。基于幼兒年齡認知特點,最適合其獲取經驗的方式是在多維互動中直接感知、體驗。因此,在推進班本課程深入的過程中,通過幼兒與教師、幼兒與同伴、幼兒與材料之間的不斷互動,促使幼兒經驗遞增,最終學習能力不斷提高。

在班本課程“船來船往”不斷深入的過程中,幼兒漸漸地豐富了有關船的知識,萌發出制造小船的欲望,在“我心中的船是什么樣”“你能造立體的船嗎”“如何讓船成功入水”“如何讓船動起來”這一系列環節中,讓造船活動由二維視角轉化為多維視角,從而促進幼兒高級思維的發展。

(1)多樣圖紙PK—你心中的船是什么樣

對于成人而言,船是固定形象的,但對于幼兒來講,船有各種形態、各種功能。為進一步了解幼兒心中對船的想法,教師組織了美術課“你們想象中的船是什么樣”。為了照顧部分不愿意畫畫的幼兒,教師將幼兒分為兩組,分別為剪剪貼貼組和想想畫畫組。剪剪貼貼組:幼兒選擇不同材質、顏色的紙,先撕紙或者剪紙然后進行拼搭,最終制成一幅創意紙船畫。想想畫畫組:幼兒選擇自己喜歡的作畫工具進行作畫,最終形成一幅有關船的自由創想畫。

(2)善用同伴互助—你能做一個立體小船嗎

抓住幼兒的問題點推進深度學習能夠幫助幼兒形成良好的學習品質,在探究中發現問題、解決問題能更好地促進幼兒參與課程的動力。

【案例】你能做一個立體小船嗎

已經畫好的佳琪看著眼前的船,嘴巴噘起來,嘟囔道:“船不都是立體的嗎,不然怎么在水里面漂呢?但是船怎么能變成立體呢?”一旁的花花聽見了,隨口回答:“折紙船,之前我媽媽教過我。”

【討論】怎么折紙船

佳琪:“我不會折紙船,怎么辦?”

花花跑到班級的美工區,拿出一本《折紙大全》,指著它對佳琪說:“上面有,你看著學,我們一起做。”

【反思】還有別的辦法做一個立體的小船嗎

可可:“紙盒呀,不就是一個立體的小船。”

落落:“我之前看視頻里面可以用吸管纏在一起。”

花花:“我用橡皮泥也做了一個小船,還有旗幟。”

經驗的積累讓幼兒對于船已經有了更加深入的考量,如何讓船變立體,使幼兒萌生出新的興趣點,但由于能力水平的差異,有的幼兒并不擅長折紙,這時候的同伴合作便凸顯出優勢,很快解決了問題。

3.借力操作實驗—你能讓小船成功入水嗎

在班本課程中進行深度學習,幼兒有具體的問題情境,學習的內驅力強,思維活躍,能夠有效地培養幼兒的創造性思維。

【討論】各種立體船的優缺點

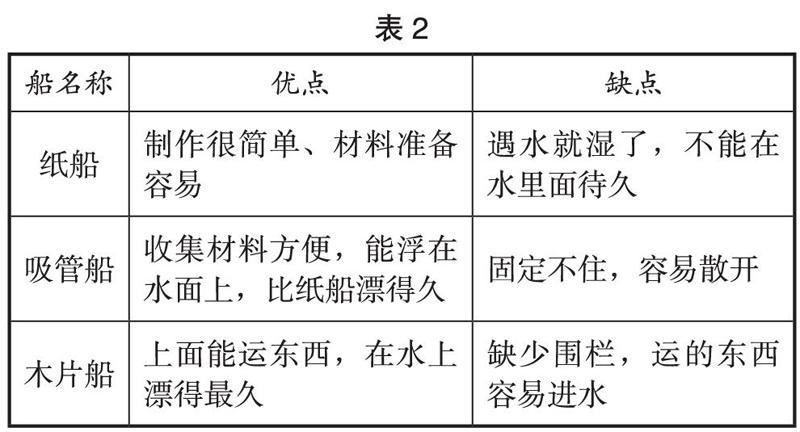

幼兒通過各種方法制作了立體的船,有紙船、吸管船和紙箱船,當幼兒興高采烈地拿著自己做的立體小船來到戶外的玩水區,沒過一會,一個個求救的聲音便傳來過來。“老師,快救救我的紙船,它好像濕了。”“哎呀,我的吸管船散開了。”“我的木板船翻了。”

回到教室后,幼兒在一起討論著剛才的經歷。

師:“你們覺得這些材料適合做船嗎?這些材料做出的船有什么優點和缺點?”

貝貝:“紙船遇到水就會濕透,但是折起來很方便。”

……

幼兒在討論過程中對三種船的特點有了深入了解(見表2)。貝貝又問道:“那用什么材料做船最合適呢?又能一直浮在水上,還不容易散開?”教師隨機開展了科學實驗“浮在水面上的秘密”。

【實驗】浮在水面上的秘密

花花是我們班級的小達人,在發現船入水失敗后,她提議先用水試一下,打濕的材料就不用來做船。于是,孩子們找來了各種適合防水的材料。

幼兒在親手實驗操作的過程中,體驗和發現不同材料的防水性也有千差萬別,例如,泡沫盒不僅浮力大,而且中間可以挖空載物,成了幼兒最愛的制作船的材料;樹葉雖然能浮在水面上,但是樹葉沒有防護,中間容易進水;雖然紙遇到水都會濕,但是蠟光紙卻不一樣,有蠟的一面能防水。

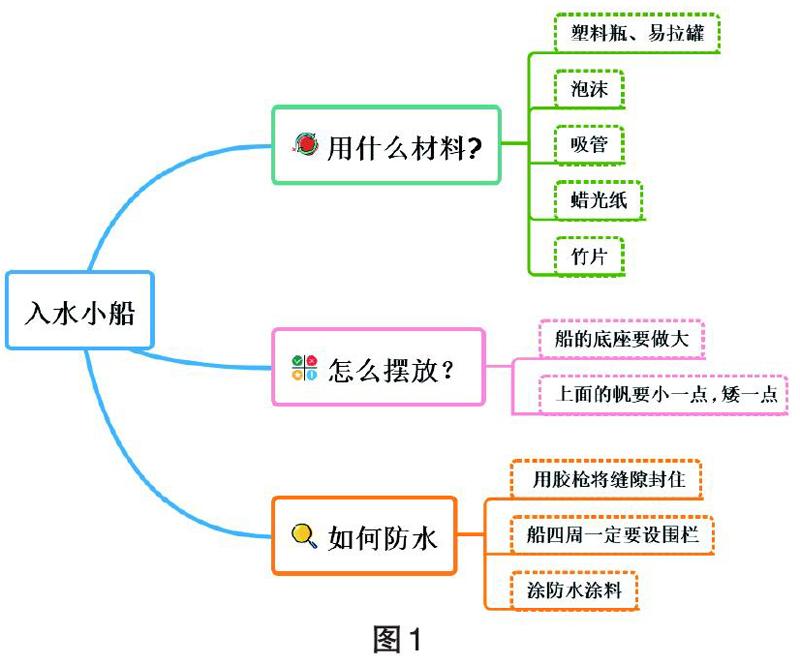

【反思】成功入水的船還有什么要求

在探究哪些材料適合用來做船之后,幼兒又進行了一次探討,除了選材重要,做能入水的船還需要什么要求呢?最后,形成以下框架圖(見圖1)。

通過做船的經歷,幼兒了解到,除了使用材料的選擇很重要之外,還需要考慮如何讓船不傾斜,在水中保持平衡。這時,幼兒觀察到實際生活中船的底座大,于是提出底座大、船舷矮一點的要求。當幼兒將能浮在水面上的船制造出來后,又引發了新的探索。

4.巧借家長助教—你能讓小船動起來嗎

【案例】吹動的小船

幼兒把自己做的船放在水面上,巧巧立刻大聲喊道:“我的船動起來了,哈哈哈!”然后對著自己的船用力地吹氣,船緩慢地動了起來。其他孩子看見也跟著模仿起來,一時間小船都向前飄著。沒一會,巧巧吹得累了,大聲地抱怨道:“好累呀,我們坐船的時候也沒有人在后面吹氣呀,能不能讓船自己動起來?”

幼兒對于船前進的動力并不了解,實際上幼兒用嘴巴對著船吹氣是一種風力推動船前行的方式,為了豐富幼兒的相關經驗,我們邀請了在造船廠工作過的可可爸爸來介紹船的動力。通過可可爸爸的介紹,幼兒了解到船的常見動力主要來源有水流、風、劃槳、螺旋槳推進、電力這五種。不同類型船的動力也是有差別的,例如,烏篷船是靠船槳來前行的,因此需要花費大量的人力;帆船主要靠風力來前行的,因此遇到天氣惡劣的情況就不能出海……

【分析與反思】船運動的操作實施

可可爸爸的介紹讓幼兒對于船的動力知識有了一定的了解,那么這些動力是否能夠在實踐中運用,孩子們又想了多種策略,例如,動力方式為水力,幼兒想出手拿水管,從高處向著低處充水,利用水的沖力來推動小船。

除此之外,有些難度大的部分,教師請幼兒和家長共同完成,家長們積極配合,又創造出新的動力方式。

5.延—關注細微點,延展課程

深度學習理論強調多學科之間形成有機融合,而《3~6歲兒童學習與發展指南》中也提及促進幼兒身心全面和諧發展的統一目標,這就指引了幼兒園課程需要全面融合,而不是機械地劃分領域進行教學。基于兒童興趣與需要,多領域融合式的班本課程更能推動幼兒全面發展。

(1)船票的誕生—推動課程的延續

幼兒在建構區搭建的巨型船只已經越來越有形,從最開始的粗制造到現在的精加工,最明顯的便是幼兒開始只關注船的大致形狀,現在已經能夠想到為船增加座椅、為船員安排座位、在船里面放置游泳圈等細節。在持續推進過程中,幼兒結合自己的坐船經驗,提出坐船需要船票的問題,于是,船票由此誕生了。幼兒找來杭州西湖的游船票仔細觀察,之后自己設計船票,在設計船票的過程中,幼兒注意到成人票和兒童票有著很大區別,因此,在后續船票的設計中也有區分。這就是生活經驗帶給幼兒的思考和應用。

(2)親子船模節—延續造船的樂趣

在后期制作的過程中,幼兒感受到造船的樂趣,對于制作復雜的船幼兒無法自行完成,這就少不了家長的參與。在后續的反饋中,教師了解到幼兒希望自己制作的船能夠給他人欣賞,由此展開了討論,幼兒一致認為辦一場船模節是非常有必要的,可以將自己最滿意的船拿去展示,讓別人一起欣賞、喜愛船。舉辦親子船模節的過程中,幼兒對于如何制作邀請函、如何講解自己的船模都有一番自己的考量,家長的協助更加鼓舞了幼兒的自信心。在船模節上,幼兒能夠大膽地介紹自己的船及船的用途,促進了幼兒語言表達能力的發展。

(3)創作船故事—滿足表演的需求

在班本課程“船來船往”的實施過程中,幼兒了解了許多關于船的知識,同時,他們將自己對船的理解編成一本本畫冊,形成屬于自己的故事集。從收集的故事中看出,大部分幼兒表達出對未來船的想象,看到的是幼兒自己的思考和創想。理性地感知船的構造、動力、運動等枯燥知識,但又能夠感性地創想未來船的發展,班本課程“船來船往”的實施促進了幼兒思維的發展。

(作者單位:杭州市余杭區星運幼兒園)

責任編輯:高珊

1040756279@qq.com