基于問題驅(qū)動(dòng)的新聞學(xué)研究方法課程三維聯(lián)動(dòng)教學(xué)模式研究

暴卿

[摘要]大數(shù)據(jù)飛速發(fā)展的今天,新聞學(xué)領(lǐng)域早已從單一的實(shí)踐性技能和傳統(tǒng)思辨方式下的理論研究,轉(zhuǎn)向借助數(shù)據(jù)挖掘進(jìn)行資訊傳播、剖析社會熱點(diǎn)、服務(wù)受眾的綜合發(fā)展,研究方法課程的開設(shè)應(yīng)運(yùn)而生。基于一輪教學(xué)改革嘗試,研究者提出了“課程+實(shí)訓(xùn)營+項(xiàng)目”的三維聯(lián)動(dòng)教學(xué)模式,貫穿其中的是以問題意識為出發(fā)點(diǎn),從而引導(dǎo)學(xué)生積極思考、將所學(xué)方法運(yùn)用于解決現(xiàn)實(shí)問題之中。

[關(guān)鍵詞]研究方法課程;教學(xué)改革;教學(xué)模式;高等教育

大數(shù)據(jù)飛速發(fā)展的今天,新聞學(xué)領(lǐng)域早已從單一的實(shí)踐性技能和傳統(tǒng)思辨方式下的理論研究,轉(zhuǎn)向借助數(shù)據(jù)挖掘進(jìn)行資訊傳播、剖析社會熱點(diǎn)、服務(wù)受眾的綜合發(fā)展。全民新聞、數(shù)據(jù)新聞的蓬勃發(fā)展,對新聞學(xué)專業(yè)培養(yǎng)創(chuàng)新型人才提出了明確要求。究竟如何培養(yǎng)大學(xué)生的創(chuàng)新能力、創(chuàng)新思維,即在本科階段通過什么課程、什么培育方式、什么培養(yǎng)方法,能更有力地培養(yǎng)創(chuàng)新型人才,這一問題的解答就需要從新聞學(xué)專業(yè)的不同面向來考量。

樹立學(xué)生的“問題意識”,在培養(yǎng)過程中引導(dǎo)學(xué)生對專業(yè)知識、社會現(xiàn)象,尤其是對本專業(yè)領(lǐng)域中出現(xiàn)的各種現(xiàn)象、事件等帶著“問題”去探究和挖掘,這種以問題為驅(qū)動(dòng)的學(xué)習(xí)過程,能激發(fā)學(xué)生主動(dòng)思考、主動(dòng)解惑的能動(dòng)性。基于問題驅(qū)動(dòng)的教學(xué),尤其適用于研究方法課程,這是因?yàn)樵撜n程本身就要求學(xué)生運(yùn)用科學(xué)的研究方法對社會現(xiàn)象進(jìn)行專業(yè)的剖析,而對社會中出現(xiàn)的種種現(xiàn)象,必須帶著“是什么、為什么、怎么辦”的疑問,才能找到研究的突破口,否則將是“就現(xiàn)象論現(xiàn)象、唯方法而用方法”。

通過《新聞傳播學(xué)研究方法》的課程教學(xué)、“調(diào)查研究實(shí)訓(xùn)營”的課下實(shí)訓(xùn),并以大學(xué)生創(chuàng)新項(xiàng)目為實(shí)踐展示平臺,這種課上與課下的三維聯(lián)動(dòng)培養(yǎng)模式,能夠最大程度地激發(fā)學(xué)生的“問題意識”,并且實(shí)現(xiàn)過程指導(dǎo)。三維聯(lián)動(dòng)教學(xué)模式的建立,充分調(diào)動(dòng)了學(xué)生的學(xué)習(xí)熱情以及自主探究的積極性,從而更具體、更有針對性地指導(dǎo)學(xué)生,通過教授學(xué)生科學(xué)研究方法,培養(yǎng)學(xué)生以科學(xué)的方法認(rèn)識、分析社會問題的實(shí)踐能力,達(dá)到培養(yǎng)學(xué)生嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪壿嬎季S以及具體的創(chuàng)新能力的目的,即所謂“授人以魚不如授人以漁”。學(xué)生對科學(xué)研究方法的理解與掌握,是其進(jìn)行后續(xù)創(chuàng)新活動(dòng)的起點(diǎn),同時(shí)也是他們創(chuàng)新思維的源泉。此外,通過這種聯(lián)動(dòng)的互動(dòng)培養(yǎng)模式,使得學(xué)生逐步建立起關(guān)于數(shù)據(jù)新聞、輿情分析等方面的技術(shù)框架,為其日后在相關(guān)領(lǐng)域的深入學(xué)習(xí)提供基礎(chǔ)保障。

一、教學(xué)改革的必要性

(一)研究方法課程的重要性

目前,各省重點(diǎn)高校已都基本成立新聞傳播學(xué)院,在人才培養(yǎng)方案的設(shè)置中,研究方法類課程(如《新聞傳播學(xué)研究方法》《社會科學(xué)研究方法》等)都是專業(yè)必修的核心課程,一般為3至4學(xué)分設(shè)置。這門課程是打開學(xué)生科學(xué)研究大門的鑰匙,為學(xué)生日后完成畢業(yè)論文提供了必備抓手,也為他們進(jìn)一步的學(xué)術(shù)深造提供必需的知識。

(二)“大創(chuàng)”項(xiàng)目與“挑戰(zhàn)杯”競賽中的短板:學(xué)生缺乏方法技術(shù)的支撐

在指導(dǎo)學(xué)生進(jìn)行學(xué)術(shù)實(shí)踐的過程中,許多教師反映,學(xué)生因?yàn)槿狈Ψ椒夹g(shù)的訓(xùn)練,項(xiàng)目的執(zhí)行過程非常不順利。在實(shí)施過程中,需要先對學(xué)生進(jìn)行基礎(chǔ)研究方法的培訓(xùn),然后才能開展研究,一方面造成研究進(jìn)度的滯后,另一方面也使學(xué)生只能在方法和技術(shù)上實(shí)現(xiàn)從無到有的過程,而無法有更高水平的提升。

(三)相關(guān)網(wǎng)絡(luò)課程的教學(xué)內(nèi)容重理論,無法實(shí)現(xiàn)“用中學(xué)”

通過調(diào)研有限的網(wǎng)絡(luò)課程后發(fā)現(xiàn),目前社會科學(xué)研究方法領(lǐng)域相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)課程,一方面無法結(jié)合學(xué)生具體情況,滿足學(xué)生的具體需求;另一方面,限于網(wǎng)絡(luò)授課的形式,其教學(xué)內(nèi)容往往沒有結(jié)合實(shí)際研究,只是唯方法而講方法,按照書本知識進(jìn)行傳統(tǒng)知識性的傳授,影響學(xué)生對相關(guān)知識的理解;另外,方法課程的學(xué)習(xí),更重要是通過實(shí)踐學(xué)以致用,在“用中學(xué)”,而網(wǎng)絡(luò)相關(guān)課程無法形成過程指導(dǎo),缺乏實(shí)踐應(yīng)用。

二、教學(xué)改革內(nèi)容

(一)課堂教學(xué)模式的轉(zhuǎn)變

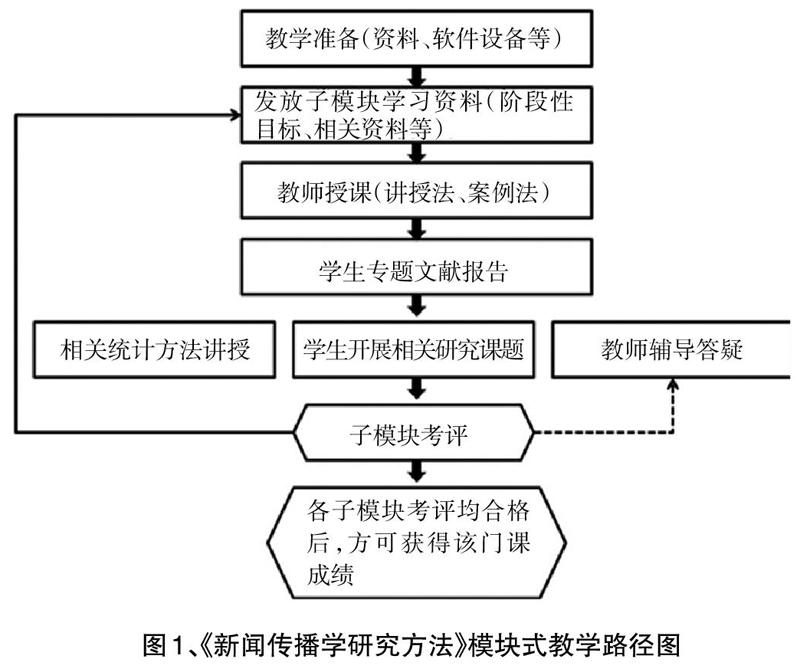

《新聞傳播學(xué)研究方法》課程進(jìn)行教學(xué)改革,課堂教學(xué)部分可采用模塊式教學(xué)體系(具體見圖1)。教師將教學(xué)內(nèi)容分為若干子模塊,每一個(gè)模塊都設(shè)置教學(xué)準(zhǔn)備、教學(xué)講授、學(xué)生實(shí)踐、教師答疑、模塊考核這5個(gè)步驟,讓學(xué)生在學(xué)前有所準(zhǔn)備、學(xué)后有所應(yīng)用,從而能夠更深刻地理解和掌握研究方法的內(nèi)涵和實(shí)際運(yùn)用的注意事項(xiàng)。

(二)課下的聯(lián)動(dòng)教學(xué)模式的實(shí)現(xiàn)路徑

1.研究方法課程的實(shí)踐路徑嘗試——“調(diào)查研究實(shí)訓(xùn)營”

要想將抽象的研究方法運(yùn)用到對實(shí)際問題的研究中,就需要進(jìn)一步實(shí)施“三維一體”的聯(lián)動(dòng)教學(xué)模式。該模式在時(shí)空上分為課堂和課外,學(xué)生“以問題為出發(fā)點(diǎn)”,擬定相關(guān)研究課題,帶著“問題”參加實(shí)訓(xùn),使學(xué)生從被動(dòng)接受轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)學(xué)習(xí),從而更有效地提升了學(xué)生對科學(xué)研究方法的運(yùn)用能力。為了更好地設(shè)計(jì)高效可行的“三維一體”聯(lián)動(dòng)教學(xué)模式,教師應(yīng)通過問卷調(diào)查和深度訪談法,了解學(xué)生的切實(shí)需求,構(gòu)筑理論和現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)。本著教學(xué)內(nèi)容改革凸顯應(yīng)用導(dǎo)向,教學(xué)方式改革注重多維性,考核評價(jià)方式改革實(shí)現(xiàn)多元化的思路,構(gòu)建本課程的創(chuàng)新實(shí)踐教學(xué)模式,并通過有效實(shí)施、檢驗(yàn)評價(jià)進(jìn)一步優(yōu)化教學(xué)體系。

“調(diào)查研究實(shí)訓(xùn)營”采取平時(shí)訓(xùn)練和暑期集訓(xùn)相結(jié)合的方式。平時(shí)訓(xùn)練:從大學(xué)二、三年級的學(xué)生中選拔部分優(yōu)秀學(xué)生進(jìn)入“實(shí)訓(xùn)營”;從每年的9月開始到次年9月結(jié)束,橫跨整個(gè)學(xué)年;導(dǎo)師結(jié)合相關(guān)社會科學(xué)領(lǐng)域的熱點(diǎn)問題,指導(dǎo)學(xué)生開展相關(guān)研究。暑期特訓(xùn):充分發(fā)揮實(shí)踐教學(xué)的作用,利用暑假進(jìn)行為期7-10天的集中訓(xùn)練,特別是開展相關(guān)實(shí)地研究,下村下鄉(xiāng)親歷體驗(yàn)并收集相關(guān)資料。參訓(xùn)學(xué)生的研究成果以大學(xué)生創(chuàng)新項(xiàng)目為展示平臺。

在課下開設(shè)“調(diào)查研究實(shí)訓(xùn)營”,可以最大程度地實(shí)現(xiàn)課上與課下的聯(lián)動(dòng)互通,形成富有針對性的全過程指導(dǎo),同時(shí)對個(gè)別學(xué)生進(jìn)行重點(diǎn)培養(yǎng)。但是,這種課上與課下聯(lián)動(dòng)互通的培養(yǎng)模式,需要學(xué)院在資金、資源上予以大力支持,僅靠授課教師的一己之力是無法完成的。

2.研究方法課程的成果展示平臺——學(xué)生的各類創(chuàng)新項(xiàng)目及比賽

《新聞傳播學(xué)院研究方法》可以大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃項(xiàng)目為展示平臺,在調(diào)查研究實(shí)訓(xùn)營中選拔優(yōu)秀項(xiàng)目申報(bào)大創(chuàng)項(xiàng)目,在調(diào)動(dòng)學(xué)生積極性的同時(shí),也是對相關(guān)知識理解掌握應(yīng)用程度的一個(gè)檢閱,同時(shí)也是課程成果的展示。

通過“課程+實(shí)訓(xùn)營+項(xiàng)目”的這種課上學(xué)習(xí)、課下實(shí)踐與展示的三維聯(lián)動(dòng)教學(xué)模式的嘗試,最大程度激發(fā)學(xué)生的問題意識,讓學(xué)生帶著問題去學(xué)習(xí)、去思考,才能夠高效地掌握社會科學(xué)領(lǐng)域的研究方法,伴隨著大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來,社會科學(xué)領(lǐng)域的研究再也不是一支筆桿子撐起一片天的局面,需要學(xué)生掌握更多新的數(shù)據(jù)分析方法和技術(shù),了解最前沿的方法資訊,才能打開新聞學(xué)領(lǐng)域研究的新視角、新思路。未來新聞傳播學(xué)教育中的實(shí)證研究方法課程,要立足于當(dāng)今的媒介環(huán)境,放眼未來,將數(shù)據(jù)挖掘和可視化、人工智能、深度學(xué)習(xí)等前端技術(shù)和編程基礎(chǔ)知識融入教學(xué)體系之中。

三、教學(xué)改革反思

在實(shí)施教學(xué)改革之前,對未上過研究方法課程的大學(xué)一年級和二年級學(xué)生的調(diào)查發(fā)現(xiàn),71.3%的學(xué)生認(rèn)為這門課程主要是講授問卷調(diào)查的方法,他們認(rèn)為社會研究的方法就是問卷調(diào)查法。雖然學(xué)生在課下接觸過數(shù)據(jù)新聞(81.6%)、聽過相關(guān)講座(34.2%)、參與過其他專業(yè)學(xué)生的研究工作(52%),但這些接觸并未引起他們對自己所學(xué)的新聞學(xué)專業(yè)的研究方法的好奇和思考。因此,在開課之前,教師應(yīng)當(dāng)充分調(diào)動(dòng)學(xué)生的學(xué)習(xí)熱情,將亭臺高閣處的科學(xué)研究方法與當(dāng)下熱門的社會議題和社會現(xiàn)象相結(jié)合,引發(fā)學(xué)生產(chǎn)生好奇心和問題意識,只有帶著問題去思考,才能真正將所學(xué)方法用到合理之處,而不是唯方法而用方法。

(作者:寧夏大學(xué)新聞傳播學(xué)院講師)

責(zé)編:周蕾