歷史課堂基于“立德樹人”視域的家國情懷浸潤與培養

【摘要】本文論述“立德樹人”視域下在初中歷史課堂進行家國情懷浸潤與培養的實踐,首先是依課標明確教學立意,探尋家國情懷教育的契合點;其次是關注史料實證的學科素養,確定家國情懷教育的落腳點;再次是激發學生情感共鳴,鞏固家國情懷教育的根基。

【關鍵詞】歷史課堂 家國情懷 立德樹人

【中圖分類號】G 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2020)01A-0038-02

家是國的基礎,國是家的延伸。一個人想要抵達高遠的境界,必然離不開家與國的滋養。中華民族歷來崇尚家國大義,在中國人的精神家園里,國家與家庭、社會與個人,從來都是密不可分的整體。幾千年來,家國情懷已經扎根在華夏子孫的內心深處,并成為精神支柱。歷史作為一門“以古鑒今”的學科,蘊藏著豐富的家國情懷元素,因此,在歷史課堂加強家國情懷的浸潤與培養是永不過時的課題。

在歷史教學中融入家國情懷內容,能有效改變歷史課堂只見知識點不見人、只有知識骨架沒有肉的弊端,讓枯燥、干癟、生澀的歷史課堂充滿人文氣息,并豐滿圓潤起來。而從教育發展來看,關注家國情懷的培養是歷史學科發展核心素養的重要目標,是踐行立德樹人教育方針的重要途徑,對提高學生綜合素質、促進人的全面發展、實現中華民族偉大復興具有重大的意義。以下,筆者基于“立德樹人”的視域,對歷史課堂進行家國情懷的浸潤與培養談一些看法。

一、依課標明確教學立意,探尋家國情懷教育的契合點

教學立意是課堂教學的靈魂,其重點在“意”的內涵上,強調課文的主題、宗旨。聶幼犁教授認為:評價一節歷史課的育人價值,首要指標就是教學立意。結合課標和教材內容,找到家國情懷教育的契合點,并將其融入教學立意中,凸顯教師對教材的獨特理解,體現一課的主題思想。例如《五四運動》一課,課標要求知道五四運動的基本史實,認識五四運動是中國新民主主義革命的開端。圍繞課標所設的要求,認清五四運動發生的時代背景,并在這個宏大的時代背景下進行教學設計,視覺不會受到限制,教學的立意將會站得高、望得遠。此外,高遠的教學立意必須落實在具體的教學實踐中,所以教師要充分挖掘教材和相應材料,捕捉關聯點。五四運動中中國人民的憂患意識、愛國言論、愛國情感、愛國行動貫穿始終,愛國主義精神得到完美的詮釋,五四精神至今仍閃耀著光芒。因此,以“愛國”為線索進行教學立意的建構,無論是宏觀上還是微觀上,學生對愛國的認識與理解都會從扁平走向立體,進而賦予五四愛國精神新的內涵。

又如《七七事變與全民族抗戰》一課,圍繞課標要求,筆者將教材內容整合為“永定河上的怒吼”“紫金山下的悲歌”兩個大部分,在教學設計中突出中華民族勇于抗戰、犧牲與侵略者野蠻殘暴的主題,使二者形成鮮明對比,由此激發學生抵抗侵略、守護國家的家國情懷,提升教學立意的高度。

其實在教學中探尋教學立意和家國情懷教育的契合點,并不需要有多高深玄妙的理論或者復雜多樣的技巧,教師可以從歷史事件中挖掘把國家利益、民族大義置于首位的經典事例,激發學生的愛國情感和責任意識;可以展示歷史人物跌宕起伏的人生百態,讓學生體味并樹立遠大的理想和錘煉高尚的品格;可以引領學生從社會歷史發展的歷程中探尋規律、感悟人生,讓他們樹立正確的價值觀、掌握科學的方法論。歸根到底,家國情懷教育是一種蘊含著愛國愛家情感、感恩父母師長、回饋社會、體現育人價值的教育。在教學設計中圍繞這些觀點進行教學立意建構,何愁課堂不是立意高、格局大、有溫度的歷史課堂?另外教學立意的高低還直接受教師個人學識、眼光、見識影響,它不僅需要教師具有先進的教育教學理念、一定的史學理論、扎實的歷史知識,還要求教師具有良好的教學基本功等。

二、關注史料實證的學科素養,確定家國情懷教育的落腳點

(一)充分利用教材和教參資源,使教學效果事半功倍

教材和教參的教學資源是經過專家論證的,具有較高的權威性。事實證明,歷史教師在繁忙的教學活動中沒有太多的時間搜集教學素材,手中現有的資源完全可以充分利用。

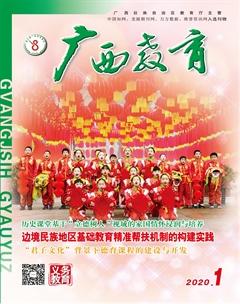

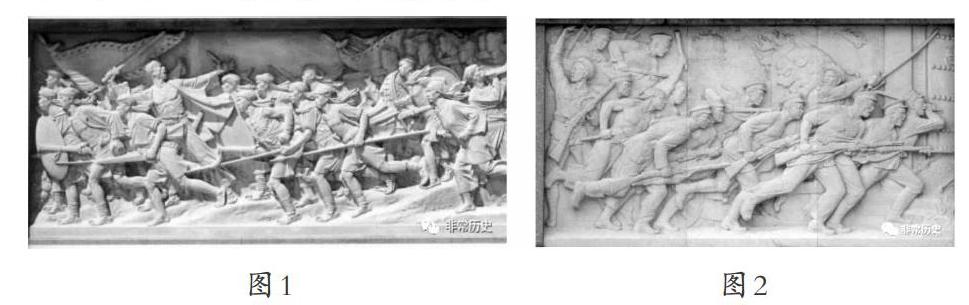

例如,部編版八年級教材多次出現人民英雄紀念碑的插圖,紀念碑上面篆刻的幾塊精美的浮雕,展現了中國近代各個階段里程碑式的革命歷史,其中插圖“金田起義”對應了中國近代規模最大的反帝反封建的農民起義太平天國運動(見圖1),插圖“武昌起義”是推翻兩千多年封建帝制的辛亥革命的首義(見圖2)。這些素材形象生動、立體直觀,能較好吸引學生興趣;而且它們經典、準確,不必擔心正誤,由此,教師可以根據圖片進行教學設問,或組合起來設計成中國近代抗爭史、探索史的教學主題。除了圖片材料,教材還安排有很多的文獻、文史材料,充分利用這些文獻史料,就可以對學生進行一次中國近代的國情教育。基于此,筆者認為,教師借助教材和教參資源授課,可以充分發展學生史料實證的學科素養。

(二)貼近學生認識和時代選擇教學材料,加深對知識的理解

考慮到學生的閱讀水平和閱讀興趣,同時基于社會發生的時事要聞,教師選擇圖文并茂、緊跟時代的教學材料,可以大大降低核心知識、概念的難度,幫助學生加深對知識的理解和認同。例如《甲午中日戰爭》一課,筆者選取近年來考古的重大發現——一百多年前甲午中日戰爭黃海大戰中的沉艦“致遠號”被打撈出水,作為補充的素材。在致遠號軍艦的展示中,久遠歷史上的國家與民族恥辱活生生地擺在眼前,戰爭對中華民族帶來的沉重打擊也變得鮮活起來,學生深切感受國家曾經遭受的苦難,愛國情感油然而生。

又如《鋼鐵長城》一課,教學目標是讓學生掌握現代化海軍、空軍、導彈部隊的建立和發展歷史,了解當前我國國防建設的新動向。單純地照本宣科很難達到預期教學效果,也難以激起學生對國家發展不易的共鳴。而借助一些真實、生動的影像資料,則能活化學生對國家軍隊的印象,培養起他們的大國情懷。由此,筆者先展示了史料:開國大典時因為空軍力量弱小,戰機極少,接受檢閱的戰機不得不在天安門城樓上空重復飛行。接著,筆者播放了新中國成立70周年大閱兵視頻,閱兵場上展示了各型飛機160余架、裝備580臺套,史上規模最大。二者一對比,折射出新中國成立70周年來國防和軍隊建設的發展變化,彰顯了我國軍隊維護祖國領土完整和領土安全的堅定信心。在這樣的教學中,學生相當于接受了一次不忘初心、牢記使命的主題教育,將家國情懷根植心底。

(三)多角度提煉教學素材,拓寬辯證思維

教學中從多角度選擇素材,能拓寬學生視野,指導學生深度思考、學會提取信息、善于總結概括,最終培養學生運用材料解決問題的能力。例如《五四運動》一課提到,五四運動是一場以青年學生為先鋒、具有共產主義思想的知識分子為領導、工人階級為主力軍,以及全國各個不同階層勞動人民共同參與的愛國運動。由此視覺切入,多角度展示當時學生、知識分子、商人、工人、金融界、報界、海外華人、政府外交代表、乞丐等對五四運動的反應,提高學生解讀分析歷史材料的能力及探究歷史的思辨能力,進而深刻理解五四運動群眾參與的廣泛性、斗爭的徹底性以及運動勝利產生的深遠影響。

總體而言,中國近現代歷史的學習是非常生動的國情教育,教師要充分利用教材與教參,并在選擇教學素材時立足于學生現有認知水平,貼近時代,通過學習讓學生在歷史和現實中互相印證,理解和認同自己的國家和民族的發展歷史,從而深刻體會今天幸福生活的來之不易。

三、激發學生情感共鳴,鞏固家國情懷教育的根基

歷史課堂中情感態度與價值觀的目標,不是依靠高喊空泛的口號、發布居高臨下的命令、生硬地灌輸知識達成的,而是在教學過程中,通過以情感人、以理服人,激發學生產生共情和共鳴落實。有溫度的歷史課堂,應該是不斷創設恰當的教學情境,讓學生在春風化雨中感同身受,使家國情懷的浸潤與培養水到渠成。

例如《戊戌變法》一課講述了戊戌六君子被害的歷史。其中資產階級維新派譚嗣同在面臨生死抉擇時,為了理想,為了變法,不惜流血犧牲。他犧牲前在獄中所作詩句——“有心殺賊,無力回天。死得其所,快哉!快哉”,更是將他慷慨赴死的英雄氣概展現得淋漓盡致。但因學生當下處于和平年代,且該課的事件發生于久遠時期,學生很難一下走進歷史情境,產生心理共鳴。因此,在教學中,筆者播放悲壯的背景音樂,組織學生進行情景劇表演。表演中,扮演譚嗣同的學生縱情朗誦獄詩,表現慷慨激昂、一身正氣,而扮演頑固派官員的學生則表現得卑劣猥瑣,二者形成鮮明對照。此情此境之下學生心中定會感嘆英雄的悲壯與無奈,而對以慈禧為首的頑固派則是憤怒仇恨。

又如《為實現中國夢而努力奮斗》一課,教學其中“兩個一百年”的奮斗目標時,通過列舉共和國建立以來,尤其是改革開放以來的偉大建設成就:奠定了新中國工業化基礎的第一個五年計劃“一橋二鐵三藏四廠”;打破帝國主義國家核壟斷的“兩彈一星”;改革開放40年中國成為世界第二大經濟體、第一大工業國、全球第一貨物貿易大國、第一大外匯儲備國;被外國網友津津樂道的中國新四大發明“移動支付、共享經濟、網購、高鐵”等,這些詳實的數據,讓學生直觀地認識到國家崛起、發展的過程,這更易激起他們內心的自豪與激情,“中華民族的偉大復興,舍我其誰”的責任感和使命感便油然而生。

歷史課堂中家國情懷教育通過創設合理的歷史想象與情境,依據可靠的實證與數據,對學生動之以情,曉之以理,要比蒼白空洞的說教更加有力。

總之,歷史教師在課堂教學中,要善于從教學立意設計與家國情懷的培養上巧思構想,尋找兩者的契合點;在教學素材的甄選上,關注史料實證的學科素養,讓情懷的滋生有據有實;在課堂上投入真情實感,以情感人、以理服人,學生將會在家國情懷的浸潤與培養中成為一個眼光長遠、格局寬廣、情系蒼生、心懷天下,把個人事業與國家、民族命運緊密聯系在一起的新時代追夢人。

注:本文系廣西教育科學“十三五”規劃2019年度課題“立德樹人視閾下初中歷史教學內容體系的重構與實踐”(課題編號:2019B161)的研究成果。

作者簡介:陳兵(1971— ),女,廣西玉林人,歷史教育學士,中學一級教師,研究方向:初中歷史教學。

(責編 黃健清)