基于項目學習進行“了解生物圈”的教學設計

安運嬋 周黎旭

摘 要:首先闡述了“基于項目學習(Project-Baesd Learning)”的教學模式的特點,然后以“探秘紅樹林”項目主題學習“了解生物圈”為例具體闡述了項目學習設計和實施過程,“以終為始”從設計課程標準出發確定學生預期結果、確定解決框架問題及學生達到預期結果的證據,最后設計學習體驗,最終使學生以角色代入、活動探究并制作作品、成果交流并演示研討、活動評價并完成項目復盤。

關鍵詞:項目學習;初中生物;教學設計;生物核心素養

項目式學習(Project-Based Learning, 以下簡稱PBL)源自美國教育家杜威(Dewey)倡導的“做中學(learning by doing)”,由克伯屈的設計教學法發展而來。它主張教師圍繞真實的問題或挑戰設計一系列的體驗和探究活動,學生需綜合運用多種學科知識與技能來解決問題,并將最終的學習成果予以表達、交流與展示,學習過程始終伴隨反思、評價、修正和多方支持。[1]本文嘗試用PBL項目學習設計七年級上冊生物“了解生物圈”這一單元的主題學習。

一、PBL教學模式設計邏輯

項目學習應該以終為始,用逆向思維來設計,以目標為導向進行設計,以具體的結果作為目標。以下是項目學習教學設計的設計邏輯。(表1)

第一步的預期結果決定了在第二步中評估所需證據的本質,同時也為第三步設計的教學類型和學習體驗提供建議。[2]

二、PBL教學模式設計具體步驟

(一)選定項目主題并確定學生預期結果

項目學習首要任務是選擇針對學生心理年齡特點、學習能力,從學生現實生活、環境和經驗等方面確定一個適合學生深度探究的項目主題。開發項目學習既要符合課程標準,又要與現實生活相聯系。筆者在深圳一所九年一貫制公立學校任教,考慮到深圳地區特有資源深圳紅樹林生態系統,可以利用這個特有的生態系統進行項目學習——探秘紅樹林。深圳市紅樹林是全國唯一一處在城市腹地且面積最小的國家級森林和野生動物自然保護區。由于深圳紅樹林位于市區,交通便利,方便學生實地考察,園區內特有的生物群落、生態環境、生物對環境適應特點不僅可以與七年級上冊第二單元“了解生物圈”單元主題內容契合,教師還設計了一系列學習體驗活動,可以將單元學習和現實自然環境聯系起來,避免教師傳統授課,學生通過項目學習體驗活動主動構建知識體系、深度學習,形成良好的生態意識。

項目設定一個虛擬情境:深圳市紅樹林是全國唯一一處在城市腹地且面積最小的國家級森林和野生動物自然保護區。市中心寸土寸金,假如因城市發展規劃需要,有官員提議拆除或者搬遷紅樹林,現面向全市市民征集意見。作為一名“生態使者”。請你向市民普及紅樹林的生態價值,同時向政府提案建議,為保留紅樹林貢獻自己的力量。

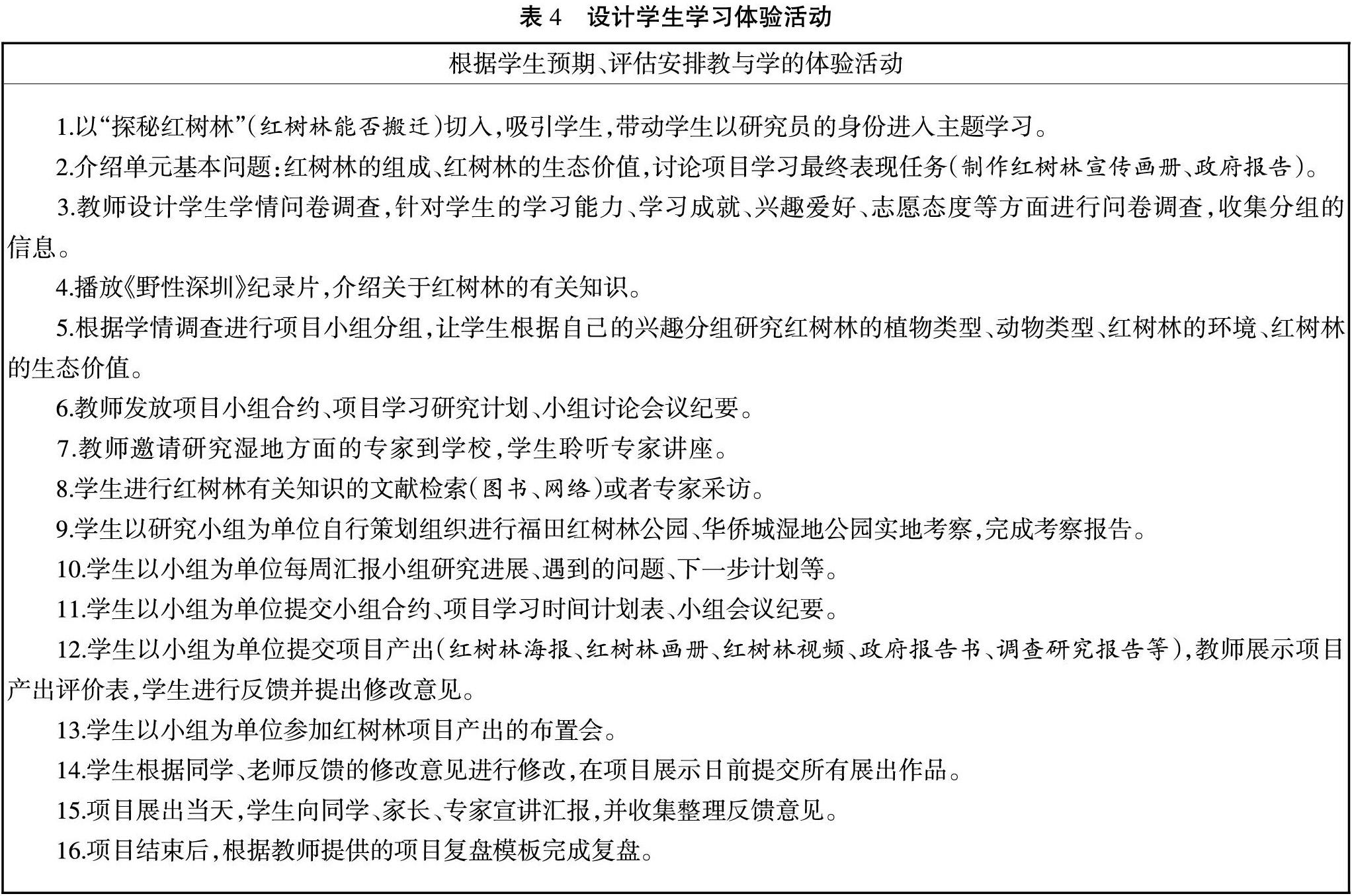

按照以終為始逆向思維設計,項目學習先根據課程標準確定學生的預期結果,只有確定了這一步,明確學生要達到的預期結果,才能規劃和開發有可能實現這些預計結果的教學活動和學生的體驗活動。(表2)

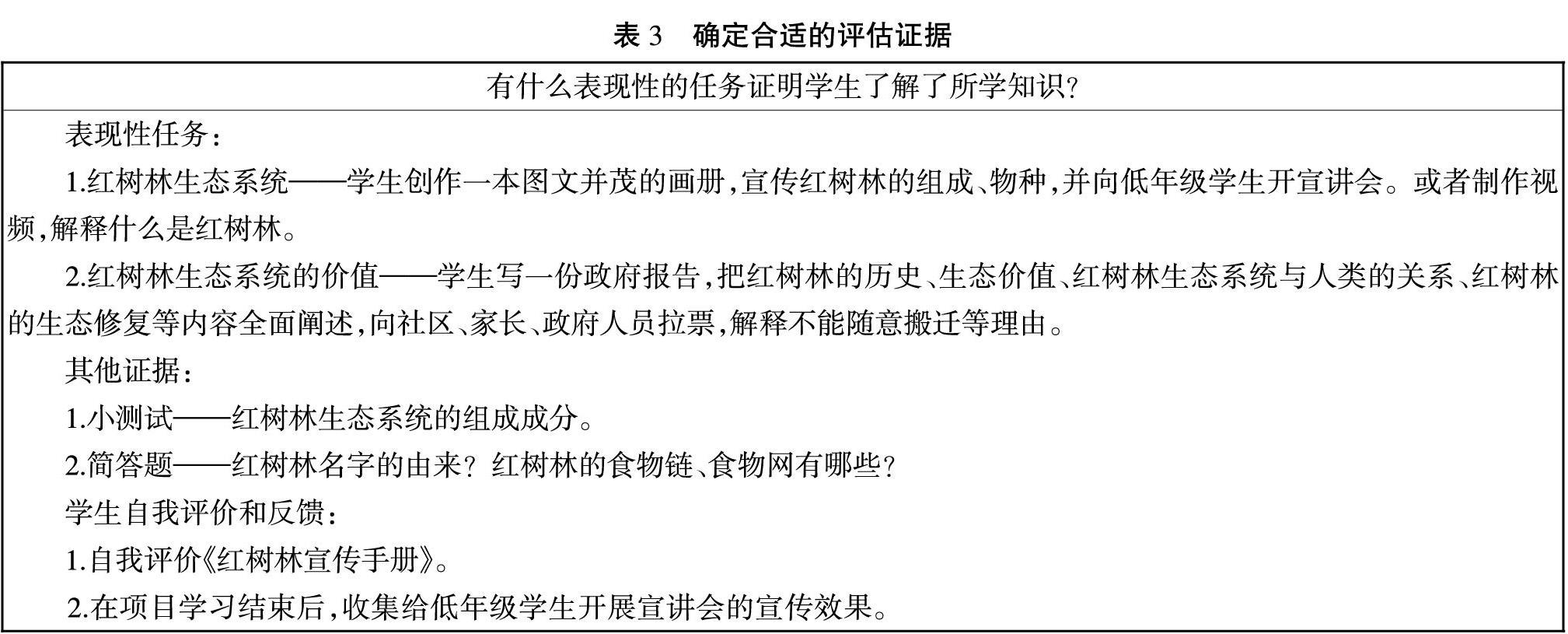

(二)確定評估學生能達到預期結果的證據

設計項目學習的第一步確定“探秘紅樹林”中學生要掌握的概念、事實和技能后,接下來圍繞學生要達到的預期結果思考如何量規學生的表現,如解釋、證明、支持、完成什么表現的證據。(表3)

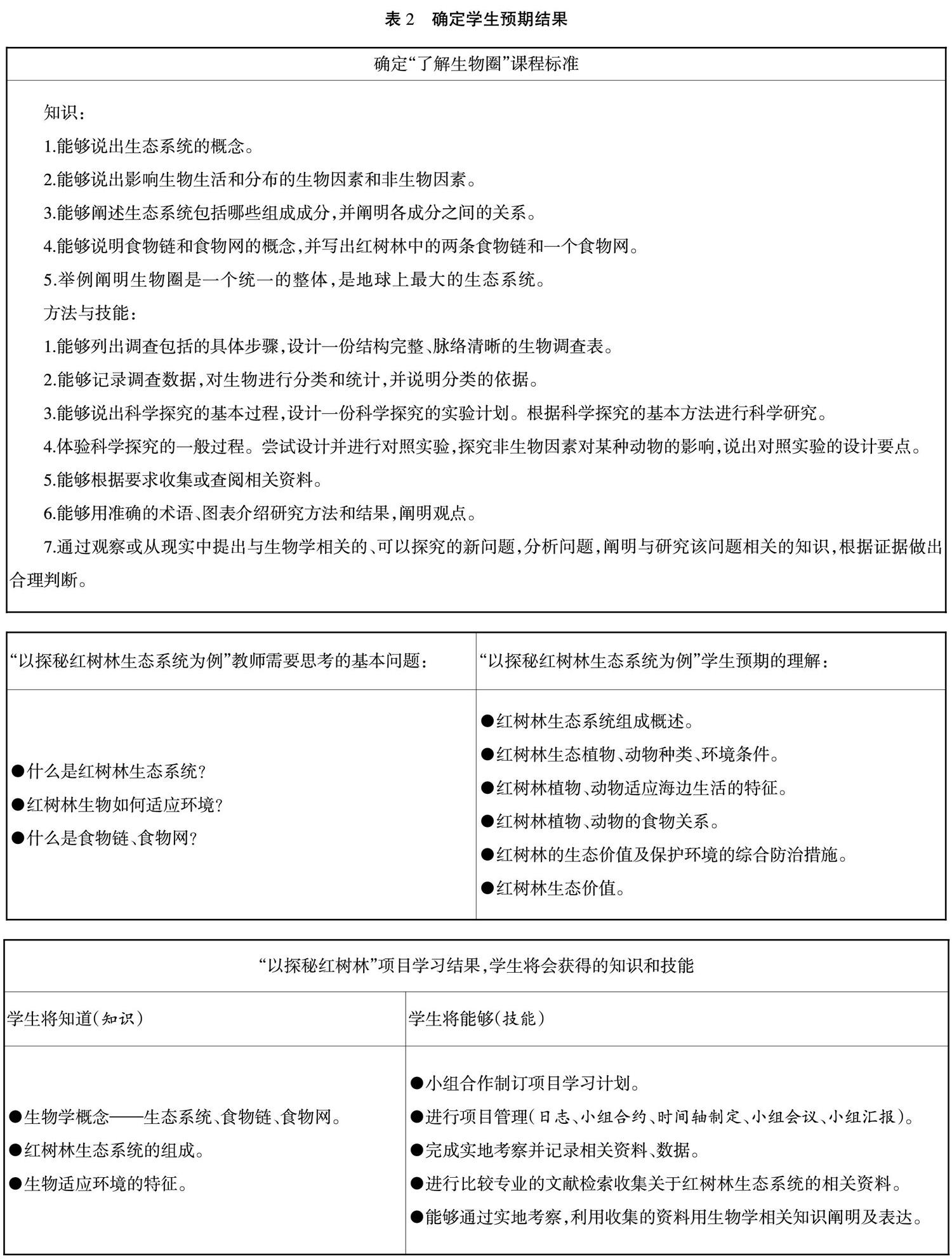

(三)設計學生學習體驗活動

三、結語

“探秘紅樹林”項目創建模擬了在真實世界中檢驗知識與能力的情境,能引導學生主動探索主題,需要學生理解了所學知識后,高效而且有效地應用知識和技能來協助解決相對非結構性的難題,要求學生理解問題的本質,制訂計劃或過程來解答。學生向公眾展示項目時,不再是一個觀察者,而是真實的參與者。通過本項目的學習,學生可以獲得生物學基本事實、概念、原理、規律和模型等方面的基礎知識,可以幫助學生確立正確的生活態度和科學的價值觀。整個項目學習是指向課程標準,應該根據學生應該達到的預期效果來設計,而不是圍繞活動來進行設計。整個過程經歷“執行—反饋—修改—執行”的循環指導,這是傳統教學中通過測試和做練習題來評價學生學習效果所不能達到的。

參考文獻:

[1]王淑娟.美國中小學項目式學習:問題、改進與借鑒[J].基礎教育課程,2019(6).

[2]格蘭特·威金斯,杰伊·麥克泰格.追求理解的教學設計[M].上海:華東師范大學出版社,2017.

編輯 李琴芳