有效樹立小學低段道德與法治課程學生規則意識的策略研究

徐依青

摘 要:自教材改版后,道德與法治課程旨在在生活中對學生普及法律知識,使學生養成守法意識,明晰行為規則,自覺遵法、守法。其中,規則作為道德與法治教材的重要內容,體現了中小學法治教育的要求。如何能夠更好地樹立低段學生的規則意識,為今后的學習鋪平道路,通過研究教材、課堂實踐、反思總結,讓學生去感知規則、反思規則、踐行規則。

關鍵詞:道德與法治;規則意識;法治教育

一、理性認識

筆者在進行實踐探究之前,為了能夠更好地找準方向,對我校低段任課教師以及學生進行了調查,發現在規則教育方面還存在以下幾個問題。

(一)課程目標并沒有隨著課程名稱的改變而改變

雖然現在已經將原先的品德與生活改成了現在的道德與法治,但是在實際教學中由于本學科處于所謂的“副課”位置,教師根本沒有花時間去了解道德與法治學科的課程目標,依然沿用品德與生活的課程目標,很少或者從不進行規則意識的培養。

(二)將法治教育定位太高,不接地氣

在與本校教師的談話中,筆者發現,部分教師已經注意到課程目標的改變,也明白法治教育的重要性。但是在教師的意識中,法治教育更偏向于法律法規,在教學過程中也總是將法治目標定位太高,不接地氣,忽略了低段學生難以對法治有深入的認識這一問題。

(三)教學手段太過單一,規則教育流于表面

在教研組活動中,筆者對本校教師的課堂教學進行研究,發現教師在規則教育方面的教學手段太過單一,注重說教而忽視實踐,注重課內而忽視課外,注重當下而忽視長遠。因此,規則教育流于表面,規則意識無法根植學生內心。

二、實踐探究

(一)潛移默化,感知身邊規則

1.以游戲體驗來發現規則

游戲活動是一種有效理解規則重要性的活動載體。作為教師,可以在課堂上創設游戲情境,并且在游戲開始時提醒學生:要游戲首先要了解并遵守規則,否則就不能順利進行。在游戲結束之后,教師應該樹立總結反思的意識,引導學生回憶游戲過程,讓學生說說游戲中的體驗和感受,發現身邊的規則,進一步讓學生充分理解規則的重要性。

如在一上第6課中,在教學“鈴聲告訴我”這一板塊時,我通過“聽一聽”的游戲,讓學生猜一猜不同鈴聲的不同涵義。當然,在游戲開始前,我在屏幕上呈現游戲規則,指名學生朗讀,在明確規則后進行游戲。果然,游戲之中有學生存在搶答、互相提醒等違反規則的行為,一輪游戲結束,大家你一言我一語,紛紛指出同學沒有遵守規則的行為,這正是進行規則教育的好時機,從而過渡到學習校園生活中的規則,對于學生來說更加容易接受。

2.以小組合作來滲透規則

在課堂教學時,教師可以有目的地設計一些需要進行小組合作的教學環節,讓學生在課堂上進行合作學習或者合作完成任務。當學生合作結束時,可以進行一個小采訪:任務進行困難或者順利的原因是什么?怎樣才能高效地完成任務?就在這樣的交流中,教師可以滲透規則教育。

如在教學一下第16課《大家一起來》時,當學生了解到合作的重要性后,我設計了一個“解救小球”的小游戲。游戲是以四人小組為單位,在最短的時間內將四個小球拉出瓶子外面。沒有任何多余的規則與方法指導,就放手讓學生自己嘗試。最后,我以采訪的形式,向用時最短的小組提出了問題:你們為什么能夠這么快將小球全部拉出瓶子外?當然,重點肯定在于有序的分工合作,所有人都能按照規則來,所以事半功倍。在整個環節中,我沒有多余的指導,一切對于規則的體悟都由學生在小組合作中自然形成。

3.以繪本教學來總結規則

統編版道德與法治教材中一個明顯的變化就是增加了繪本故事。繪本的運用,教師可以放在課堂開頭,故事導入激發學生的學習興趣;也可以讓學生續講故事,發散思維;還可以讓學生自己進行短劇演出,加深理解,總結生活經驗,樹立規則意識。

如,在教學一下第4課《不做“小馬虎”》時,有一篇《小馬虎添麻煩》的繪本故事。在上課伊始,我就將這個馬虎的小朋友介紹給學生,給學生講了他由于馬虎忘記帶作業,要上班的爸爸送來學校里的故事。這件事情對于學生來說非常熟悉,在講述的過程中能夠引起他們對自己生活的回顧,從而導入本課的第一環節“生活中的‘小馬虎”。經過繪本的鋪墊,學生的回答非常激烈,把自己在生活中的馬虎事都能夠羅列出來。

(二)層層遞進,學習生活規則

1.關注留白,討論規則

在統編版道德與法治教材中,小主持人的留白出現頻率較高。留白使教材不再僅僅是信息和知識的載體和工具,更是引導學生去跟教材對話,讓學生在對話中表達個體生活經驗,發現生活中的規則。

如一上第4課關于上學路上的安全問題,教材中列舉了一系列不安全的做法,最后由小主持人提出“怎樣才安全呢?”我在教學時就通過這個開放性的問題引導學生去討論,讓學生對交通規則再次回憶并鞏固,從而深刻地理解道路安全規則。

2.學習微課,辨析規則

在課堂教學時,我們可以運用微課展示一個簡單的場景,讓學生找找其中違反規則的行為或者讓學生辨析其中哪些地方需要規則,讓學生在真實的場景中理解運用規則,使用規則去辨析他人的行為,從而增強自身的規則意識。

我在教學實踐中也常常運用微課的形式重現一些生活場景讓學生去辨析。如在教學一上第9課《玩得真開心》中,我制作了一個微課,其講述了四個學生玩耍的小故事,并輔之以圖片或視頻讓學生去辨析微課中的學生做法對不對。我們班的學生都講得頭頭是道,不僅能夠辨析對錯,還能給出充分的理由,從課堂效果來看,其比老師一味地灌輸要有用得多,并且微課形式新穎,更能夠抓住學生的注意力。規則意識就在這樣的微課中得以鞏固。

3.情景模擬,實踐規則

“紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行”。但是,由于空間限制,規則教育又涉及很廣,因此情景模擬就成為一種非常有效的教學方法。

教師可以根據教學目標和具體的教學內容,有目的地設計一個情景讓學生進行角色扮演,通過這樣逼真的生活場景激發學生的學習興趣,并且讓學生在這過程中運用自己學到的規則,促使學生用所學到的規則來調節自己的行為,體驗規則所帶來的秩序感。

如在教學一上第4課《上學路上》時,通過回憶、辨析、討論等多種形式,學生對交通規則已經非常了解。但也僅僅局限于知識上的獲得。因此,在教學的最后,我設計了一個角色扮演游戲,有交警、路人、司機等,我們的教室被設計成了大馬路,人人都在馬路上走,讓學生迅速進入角色,將前面所學的知識一一運用到情景中,通過體驗來內化規則。

4.兒歌總結,內化規則

統編版道德與法治的又一大特點就是增加了兒歌的數量。兒歌對于低段學生來說是一種快樂的學習方式,更加符合他們的行為和心理特點,學生容易接受這樣的教學形式,在熟讀成誦的過程中對學生有一種潛移默化的作用。

我的“伙伴”真不少,

它們都是我的寶。

各就各位不亂跑,

每到用時才好找。

用完它們送回家,

有空也給洗個澡。

這首兒歌出現在一下第11課的教材中。在讓學生了解了整理的重要性后,教授其整理的方法,為的就是讓學生能夠在生活中養成整理的好習慣。因此,在本課的最后,通過兒歌的形式,讓學生自讀、同桌互讀以及全班拍手誦讀等,在這樣快樂的氛圍中,逐步達成課堂目標。

(三)實踐拓展,落實規則

1.結合學校生活,強化行為

道德與法治學科的教師通常都兼任班主任一職,因此可以利用這一優勢結合學校的少先隊活動、綜合實踐活動等來對學生的規則教育展開進一步的加強與提升。

如在升旗儀式的時候不斷強化學生的愛國之心,并在此基礎之上不斷普及加深對國家、國旗含義的理解,讓學生真真切切地感受知識,潛移默化地學習規則。又如能在日常教育中多多運用規則兒歌,讓學生能夠做到“規則不離口,規則不離心”,使他們意識到規則不是一種束縛,而是一種讓自己能夠更好地適應學校生活的工具,其能指導自己成為一名優秀的小學生。

2.開展教學評價,強化意識

在課堂之后,我們還需要一個持續性的、可操作性的評價手段來督促學生繼續實踐規則,并且能夠在生活中依據規則來調節自己的行為。

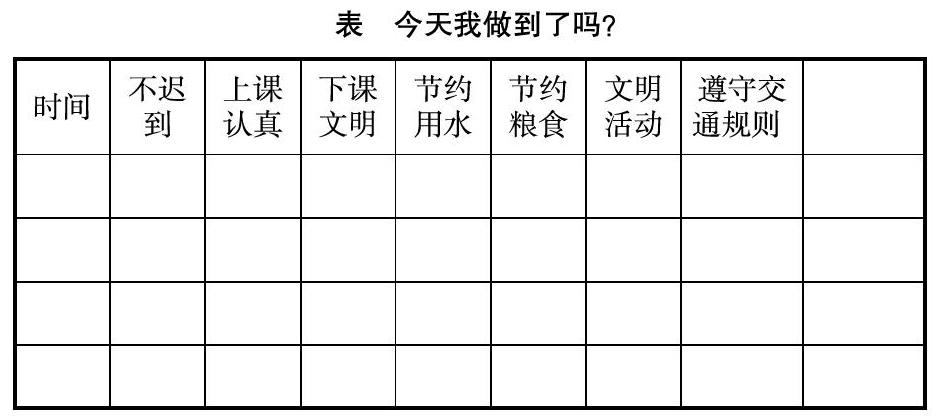

回顧我的教學過程,在規則強化訓練中我引入了“集贊活動”。每個學生的道德與法治書本第一頁都貼有一張《今天我做到了嗎?》的表格(下表),這張表格我是按照學生一天在校安排來設計的,并且在表格的最后還留了一列空格,其是對臨時活動的一個留白,如果當天我們參與了一些學校或者班級舉辦的臨時活動,也會對學生在活動時的表現做一個評價。在每天的放學前每個學生都會對自己有一個評價,每一周都會有一次同學互評和老師評價,做得好用“★”表示,做得不錯用“▲”表示,還需努力用“●”表示。每個月都有固定的兌換時間,學生可以用“★”來換取大拇指,并將自己的大拇指貼在班級“力爭上游”表格中。

3.促進家校聯動,言傳身教

低段學生的規則意識不是單靠學校教育就能完全形成的,由于學生缺乏堅定的意志,對一些規則也很難長期堅持去遵守。教師需要與家長進行細致的溝通與交流,保持規則的統一性并且對家庭規則教育的要點進行適當的指導,讓家長“言傳身教”,逐步培養學生的規則意識,為學生的全面發展奠定堅實的基礎。

三、未來展望

當然,由于統編道德與法治教材對于教師來說還存在著很多未知和沒有深刻挖掘的內容,法治教育又是其中非常深刻的內容。低段學生的規則教育還是需要具體教材具體分析,規則教育的方法也需要根據具體內容而定,這樣法治教育才能真正落到實處。在今后的教學實踐中,筆者也會積極探索,希望能夠發現更多更好的規則教育方法,將通過道德與法治學科這一載體更好地去樹立低段學生的規則意識。

參考文獻:

[1]韓笑.淺談小學《道德與法治》教學中規則意識的培養[J].才智,2018(13):121.

[2]莊麗敏.規則意識教育在“道德與法治”課堂中的教學思考[J].教學月刊(小學版)綜合,2017(6):31-33.

[3]張小溪.四環節強化學生規則意識形成:淺談一年級道德與法治教學[J].新課程(上旬),2018(12):70.

編輯 王彥清