問出精彩數學課堂

摘 要:教學改革,源頭在于教師,在于教師的意識。教師只有把課堂還給學生,想方設法創設平臺給學生思考、質疑、展示,才能更好地促進學生的自主發展。而引導學生自主提問,培養學生的問題意識就是有效促進學生自主發展的教學行為。教師可以創設問題情境,讓學生想問;營造和諧氛圍,讓學生敢問;抓好預習效果,讓學生樂問;鼓勵生生互動,讓學生善問,使師生共同問出精彩的數學課堂。

關鍵詞:小學數學;自主提問;問題意識

問題是開啟學生思維的金鑰匙,有了問題,學生的思維才更有方向性,才更有動力。《義務教育數學課程標準(2011年版)》在課程總目標中明確提出學生要能運用數學的思維方式進行思考,增強發現和提出問題的能力、分析和解決問題的能力[1]。如果學生擁有良好的問題意識,創新意識自然會提高,創新能力也會隨之增強,在自主學習之下,數學素養也會得到相應的提升。那如何引導學生自主提問,培養問題意識呢?我們不妨從以下方面入手。

一、創設問題情境,讓學生想問

情境教學法在我們的數學課堂上是常用的教學法,在教學過程中,教師有目的地創設生動具體的情境,以引起學生的情感體驗,從而有效地引導學生開展探索。對于低年級的小朋友來說,一個簡單的故事情節,哪怕一個樂于助人的小角色貫穿整節課,也能吸引他們的注意,從而投入到課堂學習中。但對于高年級的同學而言,問題情境更為有效,老師提出的問題和學生本身的知識經驗產生恰當程度的沖突,引發學生最強烈的思考動機和最佳的思維定向,學生自然而然地投入到問題探索中。

數學與生活息息相關,在教學“圓的認識”一課時,相信不少老師都用過動物賽車的故事導入法,三只小動物的車輪分別選用圓形、橢圓形及正方形,通過賽車的動畫課件顯示,滑稽的情境確實能一下吸引學生的注意,但后續學生討論為什么要選用圓形當車輪更好時,好看的情境卻不容易啟發學生的思維。基于此,我后來果斷棄用生活情境,而選用問題情境:兩個拋圈游戲的畫面,一圖的人站成直線,另一圖的人站成曲線,“哪種站法更為合理?”學生根據生活經驗都能理解要站成曲線更好,“應該站成怎樣的曲線最為公平?”于是,“圓”這個新知識就自然被學生引出。通過這樣的問題情境引入新課,不僅能吸引學生的注意力,還能喚醒學生的問題意識,激發學生應用數學知識理解生活問題的興趣,并為學生在后面探索圓的特征時灑下充滿生命力的種子。

二、營造和諧氛圍,讓學生敢問

和諧的課堂氛圍是一種積極的氣氛,在這種氣氛之下,教師更能投入課堂,積極引導;學生更能主動地參與到學習中,大家配合默契,師生之間、生生之間形成良好的互動。和諧的課堂氣氛能讓學生充分發揮積極性與創造性,并能讓內在潛能得以充分發揮。

例如在學習“正比例和反比例”一課時,在認識了什么是成正比例的量后,我給予了充分的時間讓學生舉出生活中成正比例關系的例子。同學們的鼓勵、老師的肯定讓大家說得不亦樂乎。在一個學生說出“如果圓周率一定,圓的周長和直徑成正比例關系,因為圓的周長:直徑=圓周率(一定)”,此時,同學們的掌聲熱烈地響起,但馬上有幾只手堅定地舉起來。“老師,圓周率本身就是一個固定的數,所以不必說‘如果圓周率一定這個前提,因為它是默認的,是必然的。”此同學的發言得到了班上幾個“數學學霸”的認同,其余同學也理解了。對敢于質疑的同學再次致以熱烈的掌聲。隨后,估計一名同學是根據一個乘法算式得兩個除法算式的關系也“投機取巧”得出:“如果圓的直徑一定,圓的周長與圓周率成正比例關系,因為圓的周長:圓周率=直徑(一定)。”同學們聽了,也微笑著鼓掌認同。此次,“數學學霸”也沒有舉手了,看來大家也一致認同了。于是,我沒有馬上評價,只是頭稍稍一側,再眨眨眼睛。同學們看到我這個習慣性表情,都意識到似乎有問題了,再次投入到剛才問題的思考中。過了一會,一只小手在猶豫中慢慢舉起來了。“老師,我們剛才強調過圓周率是一個固定的數,而成正比例關系,首先要求這是兩種相關聯的量,一種量變化,另一種量也隨著變化。既然圓周率保持不變,那就不滿足第一個條件了,所以應該不是成正比例關系。”一言驚醒夢中人,大家紛紛理解了其中的關系,頓時掌聲雷動。

試想,如果教師板著臉上課,不茍言笑;學生戰戰兢兢地聽著,生怕出錯,這樣的課堂下,有多少學生能積極思考,主動發言,敢于隨時質疑?只有教師善于營造出和諧的課堂氣氛,寬松中不失有序,有序中帶著民主,學生才敢質疑,才會隨時根據師生的觀點提出數學問題,發展問題意識。

三、抓好預習效果,讓學生樂問

眾所周知,有效的預習能讓學生在課前就對所要學習的內容有一定的認識,順便將一些簡單易懂、自己有興趣的內容進行內化,不少學生還會產生困惑和疑問,在課堂上學生帶著問題去學習,將會更有針對性。有效的數學預習不僅能激起學生的學習興趣和解決問題的欲望,還能通過匯報交流預習情況,讓老師更準確了解學生的知識基礎,精準分析學情,修改教學設計,節省不必要的講授時間,給學生更充分的探討時間,提高課堂效率。

在教學“一個數除以分數”時,我先讓學生匯報自己的預習收獲及疑問時,絕大部分學生知道了一個數除以分數的計算方法:用被除數乘除數的倒數。但當有一個同學提出疑問“一個數除以分數,為什么要用被除數去乘除數的倒數呢?”本節課的核心問題被提出后,很多同學都紛紛點頭,正如教師課前所預設一樣,分數除法的算理比算法更難理解。以下是接下來的課堂實錄:

生1:哦,明白了。

在這個預習匯報交流中,不管是帶著疑問去學習的學生,還是能夠給別人釋疑的學生,都是經過了充分預習的。有效的預習過后,質疑的學生和釋疑的學生都能以問題引領,以問答問,以疑釋疑,從而提高問題意識。

四、鼓勵生生互動,讓學生善問

作為高年級的數學老師,我們經常為那些似懂非懂的學生操心。這些學生在課堂上似乎都聽懂了,課堂練習也沒有問題,但回家做家庭作業時總錯漏百出。究其原因,還是知識點沒有弄明白,或者是知識的關聯不清晰,沒有把自己的知識網絡構建起來,所以提取知識與綜合運用知識時就出問題了。所以,如果學生善于整理自己的知識網絡,準確提煉出數學問題,及時消除困惑與障礙,那將會大大提高學習效率。作為老師,我們應該多放手給學生創設平臺,通過學生與學生的互動,產生思維的碰撞,引發思考,理清思路。

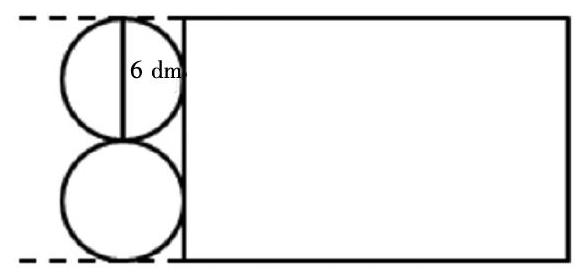

例如六年級的一道練習題:“如圖,工人師傅從薄鋁板上剪下兩個相同的圓和一個長方形,用它們剛好能焊接成一個圓柱,已知圓的直徑是6分米,則焊接成的圓柱的容積是多少升?”在眾多舉手的學生中,我把上臺當小老師的機會給了一名數學學習成績一般的學生。以下是學生與學生互動的實錄:

生1:看圖我們可以知道,6分米是圓柱的底面直徑,高是2個6分米,也就是12分米。找到需要的信息后,我們只要按照平時計算圓柱體積的方法計算就可以了。先算出半徑是6÷2=3(dm),再算底面積是3.14×32=28.26(dm2),然后用底面積乘高就算出圓柱的體積,也就是容積了,28.26×12=339.12(dm3)。最后轉化單位339.12dm3=339.12 L。

此生講完,下面啪啪的掌聲就響起來了,但此時,一個“數學學霸”的手高高舉起來了,生1意識到問題來了。

生2:你為什么可以確定圓柱的高是12分米?

生1:圖上畫的高就是2個圓的直徑嘛,二六十二呀。

生2:之前我們曾經卷過長方形白紙,可以有兩種卷法,既可以用長方形的長作為圓柱的高,又可以用長方形的寬作圓柱的高呀!(該生還隨手拿起自己的堂上練習本邊說邊卷)

生1低頭思索了一會兒,再抬頭時眼神都亮了。

生1:卷成圓柱的長方形一條邊是高的話,那么另一條邊就是底面周長。現在知道圓柱底面直徑是6分米,那底面周長就是18.84分米了,看回剛才的圖,長方形的寬12分米就肯定不是底面周長,所以只能是高了。

生1說完,全班又響起比剛才更響亮的掌聲,生1還以挑釁的眼光看著生2,得意地問:“請問,你現在明白了嗎?”

生2:我早就明白啊,但你剛才講題時沒有說清楚,我提醒一下你要考慮到這個問題而已。

此時,雷鳴般的掌聲響起來了……

學生與學生的地位更平等,思維方式更接近,對話更容易相互理解。所以,教師可以適時地“偷懶”一下,多創設平臺給學生與學生互動,既給學生鍛煉與展示的機會,也促進學生敢于質疑的意識形成。同時,生生互動還可以使點輻射到面——某些優秀的學習習慣、嚴謹的數學思維、良好的問題意識等都可以逐漸影響其他的同學,使得全體學生共同進步。

綜上所述,在小學數學學習中,要想讓學生想問、敢問、樂問、善問,發展學生的問題意識,與教師的引導及創設平臺密不可分。教師要改變傳統的教學行為,走下高高的講壇,把課堂還給學生,引導其自主提問,培養問題意識,從而使學生的學習產生質的飛躍,提升學生的數學學習能力,全面發展數學素養。

參考文獻:

王曉華.培養問題意識 發展數學素養[J].華夏教師,2018(28):23-24.

作者簡介:羅君妹(1978.11—),女,漢族,廣東東莞人,東莞市虎門鎮白沙小學,本科,小學一級,研究方向:小學數學教學。

編輯 王彥清