壯族文化在小學數學課堂教學中的滲透

黃燕華 鄒循東

【摘要】本文以《長方形和正方形的認識》為例,論述將壯族文化融入數學課堂教學的方法,通過創(chuàng)設情境、實踐操作、總結概念、練習鞏固等途徑展開課堂教學,引導學生從壯錦中找到并抽象出長方形和正方形,使學生掌握數學知識,習得操作技能,感受數學學習與日常生活的密切聯系,加深學生對壯族文化的認識,激發(fā)學生學習數學的興趣。

【關鍵詞】小學數學 壯族文化 長方形 正方形

【中圖分類號】G 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2020)25-0026-03

當前,在民族地區(qū)學校滲透民族文化教育越來越受到關注。壯族文化是我國少數民族文化的瑰寶之一,其中蘊含著豐富的數學元素。廣西教師應該將壯族文化和小學數學教學結合起來,因地制宜,進行富有民族特色的教學設計,并將其合理運用于壯族聚居地區(qū)。下面,筆者以人教版小學數學三年級上冊《長方形和正方形的認識》為例,談談在小學數學課堂教學中融入壯族文化的方法。

一、教材及學情分析

“長方形和正方形的認識”是人教版小學數學三年級上冊第二課時的知識,該內容被安排在“四邊形的認識”之后。學生在低年級階段已經對圖形有了初步的認識,三年級的學生在日常生活中接觸過不少長方形和正方形,對它們已經有了直觀的初步認識。學生要想準確把握長方形和正方形的特征,需要經歷從直觀到抽象的思維轉換過程,才能更好地建構該知識內容。為了更好地呈現課堂效果,教師可以進行直觀教學,以學生已有的知識經驗為出發(fā)點,選擇特色素材,創(chuàng)設學生熟悉的問題情境,幫助學生掌握長方形和正方形的特征,理解長方形和正方形的概念,逐步完成相關數學知識的建構。

教學“長方形和正方形的認識”,常見的教學設計是引導學生觀察教室中的長方形物體、正方形物體的形狀來導入課堂,讓學生經歷探究活動,從而建構長方形和正方形的概念。對壯族聚居地區(qū)的學生來說,比起其他教學素材,壯族的壯錦可能更具有說服力。一塊含有長方形和正方形圖案的壯錦,不是由單一的長方形和正方形組成的,而是由多組長方形和正方形經過對稱排列構成的,這實際上是我國傳統美學中對稱美、方正美的體現。筆者認為,如果教師在處理教材時能夠結合壯族文化,因地制宜、就地取材,合理利用壯錦上蘊含的長方形和正方形圖案,結合學生的日常生活,設計有利于壯族文化傳承的情境進行教學,在教學中合理滲透壯族文化,能收到更好的教學效果。一方面,新穎的素材可以激發(fā)學生學習的興趣,從而調動學生的學習積極性;另一方面,可以培養(yǎng)學生了解壯族文化的意識,進而加強對壯族文化的認同感和自豪感。

二、教學過程

(一)創(chuàng)設情境,圖片導入

師:同學們,上課前,老師想和大家一起欣賞幾組美麗的圖片。大家是否認識這些圖片?你在哪里見過這樣的圖片?

(預設學生在一些服飾上見過此類圖案。教師借此機會向學生介紹壯族優(yōu)秀傳統文化瑰寶——壯錦,它是勤勞的壯族祖先用智慧和勞動織出來的工藝品,是我國著名的文化遺產,是壯族兒女的驕傲)

(播放課件:正方形和長方形圖案的壯錦,見圖1)

師:請觀察這些美麗的壯錦圖片。老師考考你們,看你們是否能看出圖中有哪些我們比較熟悉的圖形。

(學生自由匯報。預設學生回答長方形和正方形)

師:小朋友們的眼睛真厲害!老師現在將壯錦上的長方形和正方形拿出來。

(配合PPT展示抽象圖形的過程,抽象出長方形和正方形)

師:老師很開心,因為同學們都有一雙會發(fā)現美的眼睛,發(fā)現里面藏有長方形和正方形。請觀察這兩個圖形,誰能用自己的話說出它們有什么特征呢?……今天這節(jié)課我們就來好好認識一下長方形和正方形。

(解釋課題并板書:長方形和正方形的認識)

【設計意圖】用蘊含壯族文化特色的壯錦圖片導入教學,壯錦中的長方形和正方形圖案與教學內容契合,能收到理想的輔助教學效果。教師在設計教學時對教材進行了進一步的處理,先引導學生從壯錦圖中找出長方形和正方形圖案,再利用電腦技術輔助操作讓學生感受從實物中抽象出圖形的過程。利用好壯錦這一教學資源,不僅能喚起學生的學習熱情,為提高課堂有效性打下基礎,還可以增加學生對壯族文化的認識,激發(fā)民族自豪之心。

(二)實踐操作,理解概念

1.長方形的特征

(1)獨立猜想

師:我們一起來探究長方形有什么特征。現在老師給每人發(fā)一張和壯錦上的長方形圖案一樣的長方形紙張,請你想一想并說一說,長方形有什么樣的特征?

(引導學生從邊和角兩方面思考)

生1(預設):我發(fā)現它有四條邊,有四個角都是直角。

生2(預設):我發(fā)現它的對邊相等。

(2)操作活動

師:你們如何驗證以上猜想呢?現在請4人小組用喜歡的方法驗證你們的猜想(教師舉例方法,比如用尺子量一量),時間5分鐘。

(3)交流總結

師:你得出長方形的特征采用的是什么方法?

(預設:通過尺子量、折紙來比較)

生1(預設):用三角板來量一量和比一比。

生2(預設):用折一折的方法,將長方形對折。

(教師介紹對邊和鄰邊)

師:通過探究發(fā)現長方形有這些特征……

(總結長方形的特征)

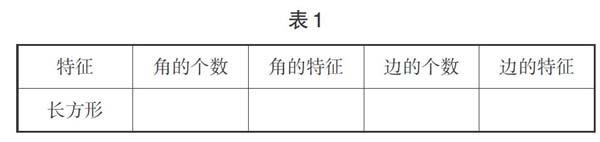

師:現在我們一起把表格填寫完整。(如表1)

2.正方形的特征

師:學習了長方形的特征后,你能舉一反三,說出正方形的特征嗎?請獨立思考并說說你是怎樣驗證的,嘗試填寫以下表格。(如表2)

(教師引導學生舉一反三,根據以上驗證方法,說出可以用什么方法去驗證正方形的特征。引導學生用簡練的語言概括正方形的特征)

3.比較長方形和正方形的相同點和不同點

師:老師想變一個魔術,你們想看嗎?看,這是一個長方形,變變變!什么變短了?變成了什么圖形?

生(預設):長變短了,還是長方形。

師:變變變!現在呢?

生(預設):長變短了,變成了正方形!

(教師用電腦演示由長方形逐漸變成正方形的過程)

師:你們發(fā)現了什么?

(學生交流發(fā)現:當長方形的長縮短到和寬相等時,長方形可以變成正方形。)

師:根據表1、表2,誰能說說長方形和正方形有什么相同的地方?有什么不同的地方?

(將表1表2放在一起對比)

(學生說出相同點是“都有4條邊和4個直角”,不同點是“長方形的對邊相等,正方形的4條邊都相等”)

4.學習長、寬、邊長

師:小朋友們,長方形和正方形的邊有各自的名稱嗎?分別叫什么?

(交流總結得出長、寬、邊長,并在圖3中標出)

【設計意圖】對學生來說,長方形和正方形的特征、概念是抽象的知識點,學生需要經歷動手操作,感受從直觀到抽象的轉換過程,才能完成概念的建構。學生經過對比長方形和正方形,對二者進行聯系和區(qū)分,進一步鞏固了知識。教師從壯錦圖案中抽象出來的長方形和正方形入手,鼓勵學生用自己喜歡的方法,探究它們的特征。這樣做能把數學知識和生活相互融合,讓學生自主探究,使學生在已有經驗的基礎上挑戰(zhàn)新問題,同時,學生通過獨立猜想、實踐操作、交流反饋等一系列活動,經歷了知識的學習過程。相比直接從教師處獲取知識,學生更愿意經歷體驗的過程,通過實踐操作來理解知識。

(三)練習升華

1.練習鞏固

(1)請舉例說明我們的生活中還有哪些長方形和正方形。

(2)你能在釘子板上圍一個長方形,再將圍成的長方形改成一個正方形嗎?說說圍成的圖形為什么是長方形或正方形。

(3)請你嘗試畫出一個長方形和一個正方形,并標上各部分的名稱。

2.總結升華

(1)請觀察這些壯錦圖片,它們在外形上有怎樣的特點和美感?

(引導學生發(fā)現對稱美、方正美。教師由此升華主題:壯族勞動人民正是發(fā)現了長方形和正方形的美感最終設計出了聞名遐邇的壯錦)

(2)全課小結:今天我們學習了一個新的內容,誰能說說自己收獲了什么?

【設計意圖】通過提供輔助練習,鞏固了本課知識,學生通過說出長方形、正方形與實際生活的聯系,體會到數學學習與日常生活的聯系,數學來源于生活,生活中處處有數學;通過主題升華,既體現了情感價值,又能讓學生再次感受到壯族文化的內在美,從而喚起對壯族勞動人民的敬佩之情,民族情感油然而生。

三、教學反思

本課結合壯族聚居地區(qū)的民族特色,在小學數學課堂教學中滲透壯族優(yōu)秀傳統文化瑰寶——壯錦,在體現民族特色的同時,激發(fā)學生的學習興趣,調動學生的學習積極性。同時,這樣的課堂設計融入了壯族的文化特色,學生通過課堂教學加深了對壯族文化的了解,滲透了熱愛民族、熱愛家鄉(xiāng)的情感價值教育。課始,引入學生熟悉的生活情境——富有本土特色的壯錦,讓課堂教學在活潑愉悅的氛圍中展開。本課教學設計通過從直觀的壯錦中抽象出長方形和正方形,借此探究長方形和正方形的特征,并概括其定義,最后再借助長方形和正方形所具有的對稱美、方正美,進行課堂情感升華。可見,在教學中,立足于本地文化背景,創(chuàng)設學生熟悉的教學情境,將壯族文化滲透到數學課堂是可行的,此舉可以激發(fā)學生的學習興趣,將數學學習與學生的日常生活聯系起來,使課堂充滿情趣,煥發(fā)生機。

注:本文系2020年廣西研究生教育創(chuàng)新計劃項目“壯族文化融入小學數學教學研究”階段性研究成果之一。

作者簡介:黃燕華(1996— ),女,廣西欽州人,教育學學士,現南寧師范大學初等教育學院碩士在讀,研究方向為小學數學教育;鄒循東(1958— ),壯族,廣西桂林人,南寧師范大學初等教育學院教授,碩士研究生導師,研究方向為小學數學教育及教師教育發(fā)展研究。