例談小學生“數感”的培養途徑

【摘要】本文結合例題論述培養小學生數感的途徑,認為教師應在數的認識之初、在運算過程中、在解決問題的過程中以及在實踐中培養小學生的數感,將數感培養滲透在數學教學中。

【關鍵詞】數感 小學數學 培養

【中圖分類號】G 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2020)25-0122-03

《義務教育數學課程標準》(2011年版)認為:“數感主要表現在理解數的意義,并能用多種方法來表示數;能在具體的情境中把握數的相對大小;能用數來表達和交流信息;能為解決問題而選擇適當的算法;能估計運算結果,并對結果的合理性做出解釋。”簡單地說,“數感”指關于數與數量、數量關系、運算結果估計等方面的感悟。“數感”是《義務教育數學課程標準》(2011年版)中給出的義務教育階段數學內容所涉及的十個核心概念中的第一個,它的重要性不言而喻。因此,教師要重視學生“數感”的培養,促使學生在數學的學習過程中建立數感、發展數感。

一、在數的認識之初培養“數感”

培養學生的“數感”不是一朝一夕的事情,它需要經歷一個比較漫長的過程,學生在這過程中不斷學習、不斷積累對數的認知和體驗。因此,教師首先要認識到“數的認識”是小學課程的重要內容。其次,教師在學生對數的認識之初就要對學生進行數感培養,讓學生對數產生興趣,提升學生對數的敏感度,讓學生從最初的認識數過渡到理解數的意義。

例如,小學一年級學生通過“數一數”的方法對“數”的概念建立初步的認識。

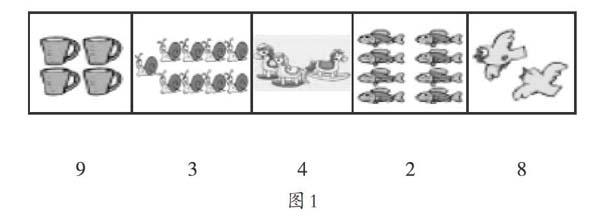

例題1:請小朋友數一數框內物品的數量,再連上相應的數字。(如圖1)

例題2:請小朋友認真數一數,再畫出相對應的圓圈數。(如圖2)

又如,在小學一年級上冊就有“數的大小比較”的內容,學生通過“比一比”的方法來感受和理解數。

例題3:請把同樣多的物體圖和點子圖用線連下來。(如圖3)

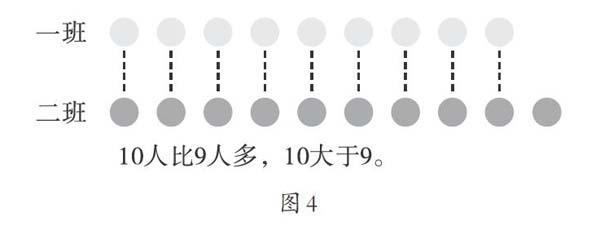

例題4:比一比哪個班的人數多,哪個班的人數少。(如圖4)

學生觀察這些與生活密切相關的圖片,思考、感悟數的概念,形成對數的初步認識:5個圈對應的是5個黑點,5=5,7朵花對應7個黑點,7=7,10個人比9個人多,理解了10>9這個抽象的數量關系。學生腦海中的對數的初步認識將會為以后學習整數、小數、分數、負數等數的知識打下基礎。

二、在運算過程中培養“數感”

(一)算法多樣

數的運算是小學數學的重要內容,它貫穿小學數學教學的全過程。教師在教學數的運算時,不僅要教會學生運用數進行表達和交流,還要培養學生良好的數感,讓學生在學會運用數學思維感悟數理、算理的同時,理解數是如何參與運算的。

例如,在小學一年級“9加幾”的教學過程中,教師可以引導學生利用已有的生活經驗,初步理解“湊十法”,掌握9加幾的進位思維過程,并能正確計算9加幾。

例題5:如圖5所示,有9根紅色小木棒和4根藍色小木棒,一共多少根小棒?

學生可以運用“數一數”的方法,直接數出小木棒的數量;還可以運用“湊十法”進行運算。根據“湊十法”,學生把其中10根小木棒圈起來,湊成10,再用10加上圈外的3根小棒就可以得出運算結果(如圖6、圖7)

學生通過親自動手畫圈,在感受“9加幾”“8加幾”“7加幾”等運算算理的同時,對數的組成有深刻的認識,不僅提高了運算能力,還發展了數感。

又如在教學“20以內的進位加法”時,有這樣一道題目。

例題6:籠子里有5只白兔和3只灰兔,籠子外有5只白兔和2只灰兔,一共有多少只兔子?

有些學生運用“數一數”的方法,直接數出兔子的總數量;有些學生把籠子里的兔子數量加上籠子外面的兔子數量,列式為:8+7=15(只);有些學生認為應列式為:10+5=15(只),理由是白兔有10只,灰兔有5只,所以一共有15只兔子。

教師的引導和學生的自主探索,讓學生認識到解決問題的方法是多樣的。這樣不僅激發了學生對數的興趣,加深了學生對數的理解,也為學生之后的學習打下良好的理論與實踐基礎。

(二)掌握運算規律

學生在學習“數的運算”的過程中掌握數與數之間的運算規律,不僅可以提升數學思維,還可以提升數感。

例如在教學“加法交換律和加法結合律”時,有這樣一道例題(如圖8)。

生1回答:跳繩的人數=28+17=45(人),參加活動總人數=28+17+23=(28+17)+23=68(人)

生2回答:跳繩的人數=17+28=45(人),參加活動總人數=28+17+23=28+(17+23)=68(人)

……

學生通過自主探索發現,兩個數相加,交換加數的位置,和不變,即a+b=b+a;三個數相加,先把前兩個數相加,再加第三個數,或先把后兩個數相加,再與第一個數相加,和不變,即(a+b)+c=a+(b+c)。通過觀察,學生還可以感受到運用加法結合律可以讓運算更靈活、更快捷,如例題中的運算,先把17和23相加可以得整數40,40+28,通過口算就能快速得出答案68。學生通過學習運算規律,理解了數與數之間的關系,提高對數的敏感度。

又如,“商不變規律”是一個比較抽象的數學規律,它的文字描述是:在除法里,被除數和除數同時乘或除以一個相同的數(0除外),商不變。教師可以設計生動的教學情境,讓學生身臨其境地感受數量變化,在理解這一數學規律的同時,提升學生的數感。

例如,教師在黑板上寫一串式子:6÷3=? ,12÷6=? ,18÷9=? ,24÷12=? ……接著,教師拿出6支筆,平均分給3名學生,每人分得2支筆;再拿出12支筆,平均分給6名學生,每人分得2支筆;又拿出24支筆,平均分給12名學生,每人分得2支筆……學生思考:為什么筆的總數增加了,每個人分得的筆的數量沒有增加呢?雖然筆的總數增加了,但是學生的人數也增加了;筆的數量增加的倍數與學生數量增加的倍數相同,所以學生每次分得的筆的數量沒有變化。(如圖9)

學生通過親身體驗,理解了數的變化、數與數之間的變化關系中隱藏的數學運算規律,并在理解之后用自己的語言表述數學運算規律,更有利于發展“數感”。

三、在解決問題的過程中培養“數感”

運用數學知識解決問題是小學數學課程的重要內容之一。解決問題在考查學生對數學基礎知識的掌握的同時,也考查學生對數量關系的理解及運算能力。因此,學生在解決問題過程中,不僅要感知數的意義,還要運用數學思維觀察、分析事物,發現客觀世界的規律,學會用數學方法解決生活實際問題。教師要有意識地幫助學生建立數學模型,培養、發展學生的“數感”。

“雞兔同籠”問題是我國古代的數學名題之一,是小學數學的拓展內容。“雞兔同籠”問題其實是一類問題的總述,其背后隱藏著類似的解題思維和解決策略。教師在教學過程中,可以從原題中變換出其他題目,有利于學生探究問題的規律,也有利于提升學生的“數感”。

如圖10所示:“雞兔同籠,有9個頭,26條腿。雞、兔各有幾只?”教師可引導學生通過動態猜想來解決問題:假設有1只雞,那就該有8只兔,腿的數量是34條,不符合題意;假如有2只雞,那就該有7只兔,腿的數量是32條,也不符合題意……假如有5只雞,那就該有4只兔,腿的數量是26條,剛好符合題意,所以正確答案是雞有5只,兔有4只。學生通過這樣動態的猜想,發展了“數感”。

四、在實踐中培養“數感”

《義務教育數學課程標準》(2011年版)強調:“教師要利用實際生活與數學息息相關的案例,為學生創設學習情境,促進數學知識與實際生活的聯系,提高學生解決問題的能力。”數學源于生活,與日常生活密切相關,是生活經驗的高度總結,最終也將服務于生活。因此,教師要讓學生在生活中經歷數學學習、體驗數學學習,在生活中積累與數學相關的基本經驗,發展數感。

例如,“估算”在日常生活與數學學習中有著十分廣泛的應用,增強學生估算能力、估算意識能讓學生數感增強。

教師出示例題:某學校五年級六個班的人數如下表,請估算出五年級學生總人數。

[班級 一班 二班 三班 四班 五班 六班 人數 43 47 45 48 46 42 ]

生1:如果把這六個數看成50,約有50×6=300(人);

生2:如果把這六個數看成40,約有40×6=240(人);

生3:我認為他們的估算比較粗糙,我認為應該用四舍五入的方法把47、45、48、46看成50,把43、42看成40,那么五年級約有50×4+40×2=280(人)

生4:我觀察發現這六個數都比較接近45,可以估算為45×6=270(人)

……

教師對學生的大膽估算加以肯定。這道題目的準確答案是271人,教師可以引導學生把自己估算的結果與準確答案相比較,看看差距是多少,為什么會出現這樣的差距,從而讓學生反思自己的估算方法。

生1反思:我把每個數看成50,數估大了,要調小。

生2反思:我把每個數看成40,數估小了,要調大。

生3反思:運用四舍五入的方法估算比較好一些。

生4反思:取中間數的方法比較準確。

......

學生通過試估算,然后進行多種方法的對比、反思,最后找出最有效的估算方法,得出比較接近準確值的估算值。在解決這個生活問題的過程中,不僅提高了學生的思維能力,還提高了學生對數的敏感度,提升了“數感”。

學生“數感”的培養是一個漫長的、漸進的過程,學生要充分地體驗、充分地感知。教師要把對學生“數感”的培養滲透在教學的各個方面,如在數的認識之初、在數的運算過程中、在解決問題的過程中、在實踐體驗過程中,等等,這樣才能提升學生的數感,提高學生解決問題的能力,提升學生的數學學科核心素養。

作者簡介:麥彩榮(1969— ),廣西東興人,一級教師,研究方向為小學教學。

(責編 劉小瑗)