健康體適能——高師院校公共體育課程的改革路徑探索

鄧永民

摘 要:高師生體質不斷下降的現實,高師院校公共體育課程與現代終身體育理念的種種不適應,使得健康體適能成為高師院校公共體育改革的最佳途徑。健康體適能課程,既克服了高師院校傳統公共體育課程的各種弊端,又更加注重體育活動的個性化、多元化,對高師生的評價也更人性化,因而更有利于高師生形成“健康第一”理念和終身體育的養成。基于此,筆者對所在院校做了一定的實踐探索,并總結出將體育運動類型個體化,制定個體化的運動方案,樹立終身體育理念若干條具體實踐路徑,來實現健康體適能與高師院校公共體育課程的良好結合。

關鍵詞:健康體適能;高師院校;公共體育課程;終身體育

中圖分類號:G807 文獻標識碼:A 文章編號:2095-9052(2020)05-0082-03

一、健康體適能內涵及特點

(一)內涵

“健康體適能”一詞源于體適能(physical fitness),指“民眾在日常工作之后,身體沒有感到過度疲勞,尚有精力去享受休閑娛樂及應付突發事件的能力”[1]。此概念源于美國,20世紀中葉,美國國民體質明顯低于歐洲其他國家,各種疾病如糖尿病、癌癥與心血管疾病等患病率不斷攀升,美國政府隨即成立了“總統體適能委員會”,以示政府對國民體質的關注,此時“體適能”概念第一次正式出現。隨后,身體運動成為了美國人生活中的一部分,掀起了體適能熱潮。2000年美國一份研究報告顯示,心血管疾病的發生率在前40年內下降了26%,美國人的心血管類疾病致死率也明顯下降[2]。

學界將體適能分為健康體適能和競技體適能兩類,二者相似又不同,競技體適能以追求在競技比賽中能夠創造優異成績所需的體能為目標。健康體適能以增進健康和提高基本活動能力,達到并保持身體健康的良好狀態為目標[3]。

綜合來看,健康體適能可以概括為人體心血管、肺和肌肉發揮最理想效率的能力,屬于個體對生活、運動環境的一種適應能力。健康體適能可以維護機體健康,確保機體以最大活力完成日常工作,降低慢性疾病危險因素出現。健康體適能包含五個構成要素:有氧體適能(心肺耐力)、脂肪百分比(身體組成)、柔韌性、肌力、肌耐力。我國民眾一直以來以為健康體適能等同于“體質“或“體能”,三者雖緊密聯系,但實際并不相同。

(二)特點

健康體適能是一項全新的體育教育模式,它有六方面的特點:一是教育,使學生懂得體育活動會使自己終身受益;二是健康,除了運動技能的發展,健康體適能更強調提高健康素養;三是個體化,使每個學生在自己的水平上得到提高;四是公平,依據學生個人的進步進行評價;五是快樂,學生可以按照自己的愛好選擇運動形式;六是現實,學生可以按照現實環境選用多種方式參與體育活動。

二、高師院校公共體育課程改革的背景

(一)高師生體質持續下滑

從眾多學者對大學生體質的研究以及筆者所在院校歷年體測結果來看,高師生體質情況不容樂觀,而且呈逐年下降趨勢。其原因當然是多方面的,從院校來講,體育場地設施有限,不能滿足高師生體育鍛煉的需求;從高師生個人來講,沒有意識到體育鍛煉的重要性,懶得去鍛煉。更多時間玩手機、熬夜、生活不規律等現象普遍存在,暴飲暴食,缺乏運動等諸多因素共同作用導致其體質下降。

(二)公共體育課程設置不合理

高師院校教學模式單一,缺乏教學互動;內容傳統,基本圍繞大三球小三球,一些新興項目很少涉及,難以引起學生興趣;教學評價單一,過于重視學生運動技能的評定,競技能力成為衡量學生體育能力的主要甚至唯一指標,忽視了對學生的態度、習慣、情感等方面的培養。此外,教學評定多采用橫向評定的方法,挫傷了一些體育差生的自信心,消弱了他們從事鍛煉的積極性,甚至使他們遠離體育。

面對高師生體質下降以及高師院校公共體育課程設置不合理的現實,使得高師院校公共體育課程必須改革。此外,我國教育部發布的《學生體質健康標準》從身體形態、機能、素質等方面綜合評定學生的體質健康狀況,健康體適能與此非常吻合。因此,健康體適能成為改革的最佳途徑。

三、健康體適能融合高師院校公共體育課程的意義

健康體適能打破了傳統以運動技能為中心的高師院校公共體育課程設置理念,順應了國際教育改革的趨勢,是一種完整性教育和倡導個體差異的學習方式,在培養學生健康意識、提高學生體育學習的主動性等諸多方面,具有更好的創新性。

(一)有利于豐富高師院校公共體育課程內容和更好地實現課程目標

健康體適能課程可以改變高師現行公共體育課以競技體育項目為主要內容的的教材體系,改變過于注重體育技能的教學思想,使體育教育和健康教育走向融合,推動高師體育課程的建設和發展。高師體育課程改革的一個重要探索方向是課程多樣化,而健康體適能可以適應社會體育多樣化的要求,豐富高師院校公共體育課程,是高師院校公共體育課程向多樣化探索的一條最佳途徑。

高師公共體育課程的目標是使高師生掌握運動項目和科學鍛煉身體的基本原理和方法,培養學生參與鍛煉的積極性,促進形成興趣愛好,為“終身體育”打基礎,實現身心健康。健康體適能,要求學生自主選擇體育活動方式和內容,以及根據自身實際條件制定個性化的健身計劃,因而提高了高師生參加體育活動的積極性和有效性。健康體適能采用縱向評價,看重個體在自我基礎上的提高而非橫向排名,避免了體育差生形成自卑心理,因而更有利于高師生形成體育愛好和習慣,踐行終身體育理念。

(二)有利于增強高師生體質

高師院校每年進行的體質測試已成為高師生身體素質評價的一個重要指標。通過體測,學生可以了解自身的體質狀況。健康體適能,有助于高師生將自己的測試結果與生理、保健、醫學等有效結合,制定有針對性的鍛煉計劃,進行處方式鍛煉。健康體適能的指導思想是“健康第一”,通過課堂內外有目的自覺地鍛煉,可以更有效改善高師生的體型,提高心肺耐力、肌肉力量和肌肉耐力、柔切性,從而達到增強體質的目的。如此,體質測試才不會流于形式,其教育功能、反饋功能和指導功能都可以得到更好地落實。

(三)有利于高師生形成終身體育觀念和習慣

終身體育是一種新的體育理念,目的是塑造人從幼兒到老年的終身體育健身習慣。健康體適能強調高師生體育學習能力的培養,培養他們保持自身和社會健康的責任感,采用的運動強度適宜,鍛煉方案個體化、差異化,在學會運動技能的同時,注重個體積極性的激發,因而更有利于運動習慣養成。高師生處在青春時期,還在行為習慣的養成階段,這一時期運動習慣的養成對終身體育的踐行有著重要的影響。

四、健康體適能融合高師院校公共體育課程的實踐

2016年,筆者所在院校公共體育課引入健康體適能課程,至今已歷時三年多。具體實踐做法如下。

(一)體育運動類型個體化

在開展健康體適能的體育課程之前,先對參與的全體高師生進行體檢,篩選出特殊體質的學生針對性參加體育活動,以免造成運動性傷害。其他同學根據自己的體檢結果和身體狀況,按個人喜好選擇適合的運動。一般建議先選擇舒緩性運動,然后逐漸加大運動量選擇強度較大的運動項目。

(二)制定個體化的運動方案

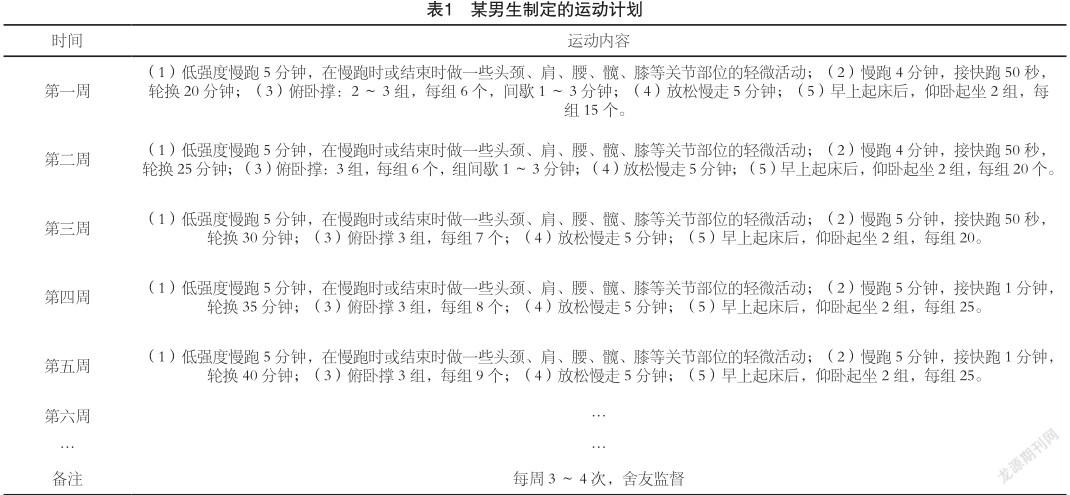

每個高師生根據個人體質制定個體化的運動方案。為了避免運動受傷,一定要先做熱身運動,等身體適應后再開始鍛煉。至于運動頻率,一般建議每周鍛煉3、4次,每次鍛煉強度達到自身限度的60%~80%,這樣鍛煉會更有效。運動強度不可過強,按循序漸進原則,避免不顧實際地盲目運動,對于一些高強度訓練項目必須注意鍛煉時間,避免太長時間,身體超負荷產生肌酸,不但達不到健康的目的,反而傷害身體。在實踐中我們根據不同的運動類型,提出了不同的運動指導意見。比如對于心肺機能較弱的同學,提倡連續全身性有氧運動如慢跑、自行車、太極拳等。運動量每次0.5~1小時,每周3~5次。以最大心率為衡量運動強度基準,保證每次鍛煉的心率達到每分鐘120~160為宜。例:某男生,身高1.73m,體重57kg,握力69kg,肺活量3500ml,一千米平均成績3’50",仰臥起坐43個/分,體適能較差,易感疲勞。其制定的運動計劃如表1所示。

(三)樹立終身體育理念

終身體育強調人在一生中,從生命開始到完結,終身接受體育教育和進行體育鍛煉。我們將終身體育理念納入高師生公共體育教學目標中,并將教學內容做了相應調整和改變。一是強調健康的重要性,培養高師生的健康意識。二是在傳授技能的基礎上注重平時運動習慣的養成。做到課堂內外都能堅持鍛煉,這樣才能達到提高健康體適能的目的。運動項目是學生自己選擇的,本身就感興趣,因而養成習慣更加容易。三是在進行體育評價時,不再過分強調量化指標,而是采取多元化評價方式,盡量保護學生的信心和興趣。

五、結語

公共體育課引入健康體適能后,高師生多數制定了自己的鍛煉計劃,體育課外會主動進行體育鍛煉,而且堅持性較好。可見,針對我國高師生身體素質的現狀,健康體適能實為高師院校公共體育課程改革的最佳途徑。這一舉措適應了新時代個體化、多元化的需要,革除了傳統高師體育教學的一些弊端,使體育更好地為學生健康服務,凸顯了“健康第一”的理念,更有利于促進高師生踐行終身體育,達到提高體質的目的。另外,高師院校將健康體適能課程引入公共體育課程過程中一定要根據自身實際情況,“因校制宜”采用適合的運動方式,只有這樣,才能積極穩妥地實現健康體適能與高師院校公共體育課程的良好結合。

參考文獻:

[1]張建平.體適能概念辨析[J].體育文化導刊,2002(1):33-34.

[2]余律偉,蔡涵.貴州省職業院校學生健康體適能現狀調查研究[J].當代體育科技,2018(1):77-79.

[3]羅平,張劍.美國青少年健康體適能教育計劃開發概況[J].上海體育學院學報,2009(1):90-94.

(責任編輯:林麗華)