城市匝道橋延性抗震設計分析

徐偉

摘 要:當前,我國城市匝道橋建設數量逐漸增多。為了保證匝道橋的應用安全,需要進行抗震設計,盡可能提高其在地震情況下的安全表現,避免出現坍塌問題。抗震設計在橋梁建設過程中處于較為關鍵的步驟之一,如果沒有進行抗震設計,便有可能導致橋梁在極端條件下出現坍塌問題,不利于保障人民群眾的生命安全。延性抗震設計屬于一種較為常見的處理方法,其能夠顯著增強結構的穩定性,保護構件不發生脆性損壞問題。本文結合相關工程案例,深入分析延性抗震的設計策略,為以后的工程提供重要參考。

關鍵詞:城市匝道;延性抗震;設計策略

中圖分類號:U442.55 文獻標識碼:A

0 引言

在抗震設計類型中,延性抗震方案屬于較為常用的策略之一。在應用這一技術策略進行建設的過程中,應當利用符合標準的延性構件進行施工,并確保其能夠發揮優秀的屈服性能。通過將其轉變為塑性銨,可以削弱其剛度表現,實現增加橋梁通行壽命的目標效果。通過這種方式進行設計,能夠大幅提高橋梁在地震情況下的延性,從而降低震動帶來的不良損害,有利于保障通行人員的安全。通過選擇橋墩頂部與底部作為潛在塑性鉸研究對象,能夠有效提高設計效果,達到良好的抗震目標。這主要是由于能夠實現這一效果的主要原因是由于匝道類橋梁下方的基礎結構轉變幅度較低,使剛度區域均勻化。在這種情況下,橋面的寬度能夠以較窄的狀態進行施工,可以提高整體延性標準。

1 案例工程概況

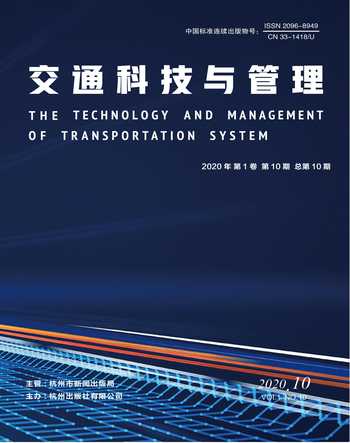

本文所選取的案例工程為某城市的匝道橋梁,其長度為980.246 m。通過取其中一聯作為研究對象,開展延性抗震的計算與分析。此聯基礎跨徑為57 m,上部區域結構利用現澆混凝土作為連續箱梁,箱梁本身為單箱雙室結構,寬度為19.2 m,梁高為1.5 m。此匝道橋的下部區域需要利用花瓶墩進行規劃,并將其選擇為獨柱式。通過應用面積為3×1.6 m的截面布置方式,可以使其直徑達到1.5 m,提高整體建設效果,橋體布置如圖1所示。

2 建立基礎模型

本橋需要達到的抗震級別應當保持在7級烈度左右,同時還需要使橋體在地震情況下出現的加速度不超過0.15 G。在建設過程中,應當選擇二類場地標準進行施工,并在地震動反應周期內保持為0.45 s的反應時間。橋梁需要符合的抗震標準為乙,除此之外的加速度反應譜擬合數據應當如表1所示進行規劃。設計人員可以利用科學軟件平臺,對橋梁進行模型規劃,并針對內部單元實施模擬。通過這種方式,分析上下區域結構應有的設計[1]。在二期恒載設計的過程中,還應當采用質量附加的方案進行操作,確保其能夠與上半區域的主梁進行結合。設置支座方向的過程中,還需要利用坐標數據開展研究。針對橋體與土質的相互作用,應當通過土彈簧的模式進行分析。正常條件下,城市橋梁僅模擬水平地震情況即可達到良好的建模效果。同時,計算模型內部還應當輸入周邊連接結構與邊界狀態產生的主要影響。處理邊界條件時,則需要將模型內的前后聯結構作為標準,使模擬分析能夠覆蓋相關內容,如圖2所示。

3 計算流程與結果數據分析

本工程橋梁需要按照雙重水準進行抗震設計,其分為E1與E2兩個主要類型。在E1地震級別下,結構需要保持在基礎彈性范圍內,并達到無損傷的標準。在震后進行適當的搶修,即可重新恢復應用。在E2的標準條件框架下,橋梁遇地震情況應當盡可能降低損傷范圍,確保底部區域能夠產生塑性鉸,避免進一步擴大的問題發生。通過采取緊急搶修措施,應當恢復部分通行效果。若采取完整修復措施,則需要達到標準運行狀態。通過結合P22型號的墩體開展延性抗震設計分析,此類墩體截面需要利用HRB400鋼筋進行建設,主要鋼筋的直徑設計應當符合25 mm,同時在橫向與縱向應用科學化的鋼筋布置,確保其能夠達到良好的設計目標,如30根與16根即可。箍筋需要保持16 mm直徑,并將相互之間保持的距離設置為100 mm,橫縱向設置10、6肢即可。

3.1 E1地震下產生的主要作用

在E1地震的情況下,橋體結構需要保持基礎彈性狀態。同時,E1作用下的橋墩界面抗彎與抗剪性能需要大于設計的相關標準,盡可能保證結構的穩定性。

3.2 E2地震下產生的主要作用

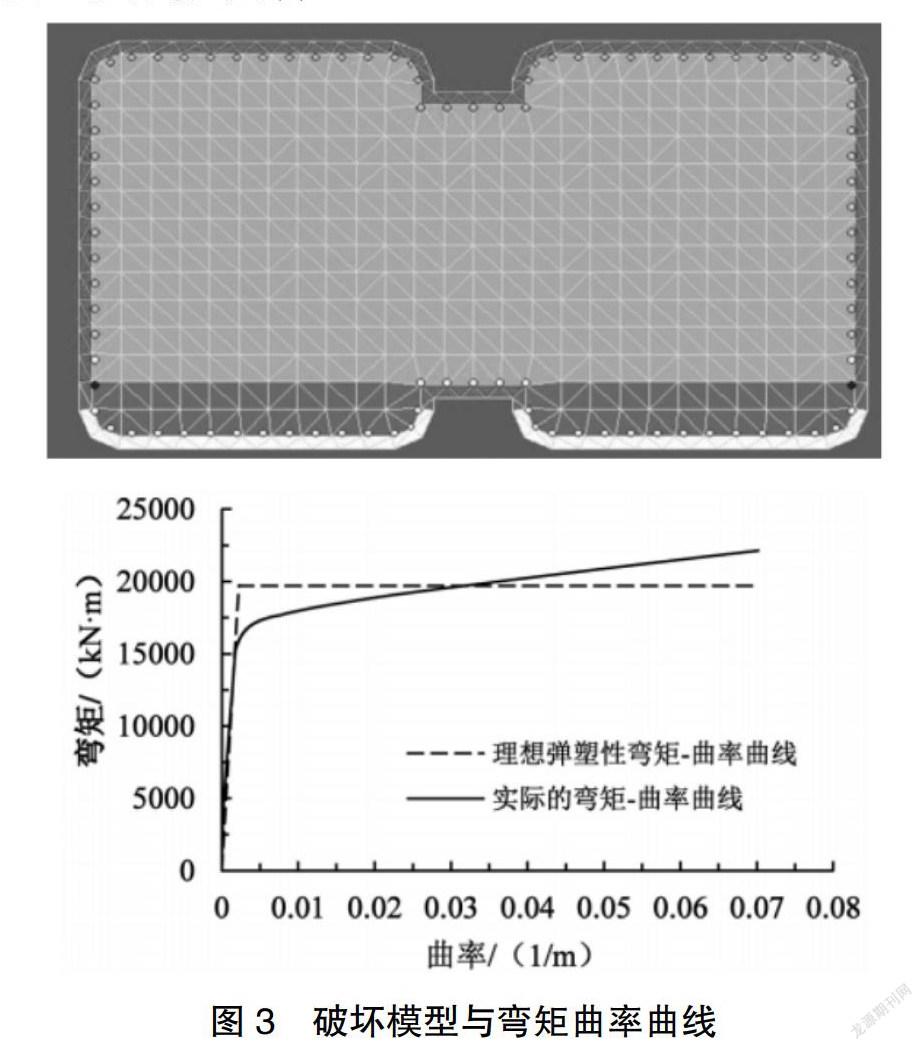

在分析截面曲率延性的過程中,應當重視塑性鉸本身截面的彎矩情況,并重視相關曲率的分析內容。研究人員可以通過計算機軟件進行分析,研究截面在恒載條件下產生的X軸環繞單元損害狀態。同時包括彎矩與曲率曲線,如圖3所示。若E2條件框架下仍然具有彈性,未出現剛度削弱,便可以計算地震力度,并利用軟件分析墩底的界面強度級別。若彎矩低于等效屈服條件,則應當認定其出現屈服,需要進行下一步分析與計算[2]。

3.2.1 橋墩位移

通過將模型內部的縱向橋等效塑性鉸長度的相關截面特征按照抗彎的剛度削減情況開展操作,實現有效更正后,便可以再次開始進行研究,達到良好的橋墩位移驗算效果。在E2地震作用下,若縱向位移高于墩頂位移,便可以認定其滿足基礎標準。

3.2.2 橋墩塑性餃抗剪

延性抗震設計過程中,能力保護構件設計屬于較為關鍵的部分之一。針對這一部分開展荷載分析的過程中,應當帶入實際條件中存在的狀態進行研究。同時,為了實現延性設計效果,還需要將各個區域的抗剪能力作為基礎保護構件標準。通過采取內部力學設計方式,能夠有效降低出現脆性損害的概率,達到良好的設計目標。在這一過程中,應當結合抗彎超強系數考慮,通過明確截面區域應當利用的配筋條件,可以明確強度級別,并結合恒載情況,分析需要達到的受彎標準。如果墩體的塑性鉸縱向與橫向能夠達到良好的抗剪效果,并低于本體的抗剪強度,便可以認為其滿足抗震的基礎需求。

3.2.3 支座

本次橋梁工程采用對應的制作進行基礎規劃,類型為盆式。這一結構能夠在E2條件框架下,針對固定水平力進行超強彎矩的深入研究。同時,盆式類型可以按照豎向水平承載20%的情況進行計算,而制動墩區域的豎向承載能力約為5 000 kN。結合分析計算能夠發現,通過保持設計制作的限位條件,能夠發揮良好的作用,提高抗震效果。

3.2.4 樁基

與上一部分類似,E2條件框架下,應當按照截面內部的塑性鉸超強彎矩進行深入分析,保證縱橫橋向的設計彎矩能夠低于截面的抗彎需求,達到抗震設計的目標。

4 結論

根據以上內容能夠明確,在條件框架為E2的情況下,如果墩體底部發生了屈曲的問題,其本體抗剪、支座與基礎模塊能夠達到保護作用。這一過程的內力設計數值需要基于橋墩塑性鉸截面的超強彎矩進行計算,因此在針對橋墩底部進行靜力設計的過程中,不應預留過多的富余,防止增加超強彎矩的級別。同時,針對橋梁的塑性鉸區域設計應當確保其能夠加裝充足的配筋,使其抗剪需求能夠得到有效滿足,降低出現脆性損害的概率。在驗算支座產生的水平方向力度時,應當在出現問題的條件下,規劃限位設計模塊,使其能夠實現抵抗水平方向力的目標,實現良好的抗震設計效果。

5 結束語

綜上所述,城市匝道橋的抗震設計可以采用延性抗震的方案進行制定。通過這種方式,能夠顯著降低橋梁遭遇強烈地震時出現坍塌的概率,確保其在震后可以通過緊急搶修重新投入應用,實現良好的設計與運營目標。

參考文獻:

[1]朱儉鋒.城市高架橋抗震體系適用性探討[J].上海建設科技,2019,232(02):23-27.

[2]柏槐.橋梁延性抗震設計方法研究進展[J].福建質量管理,2019(07):99.